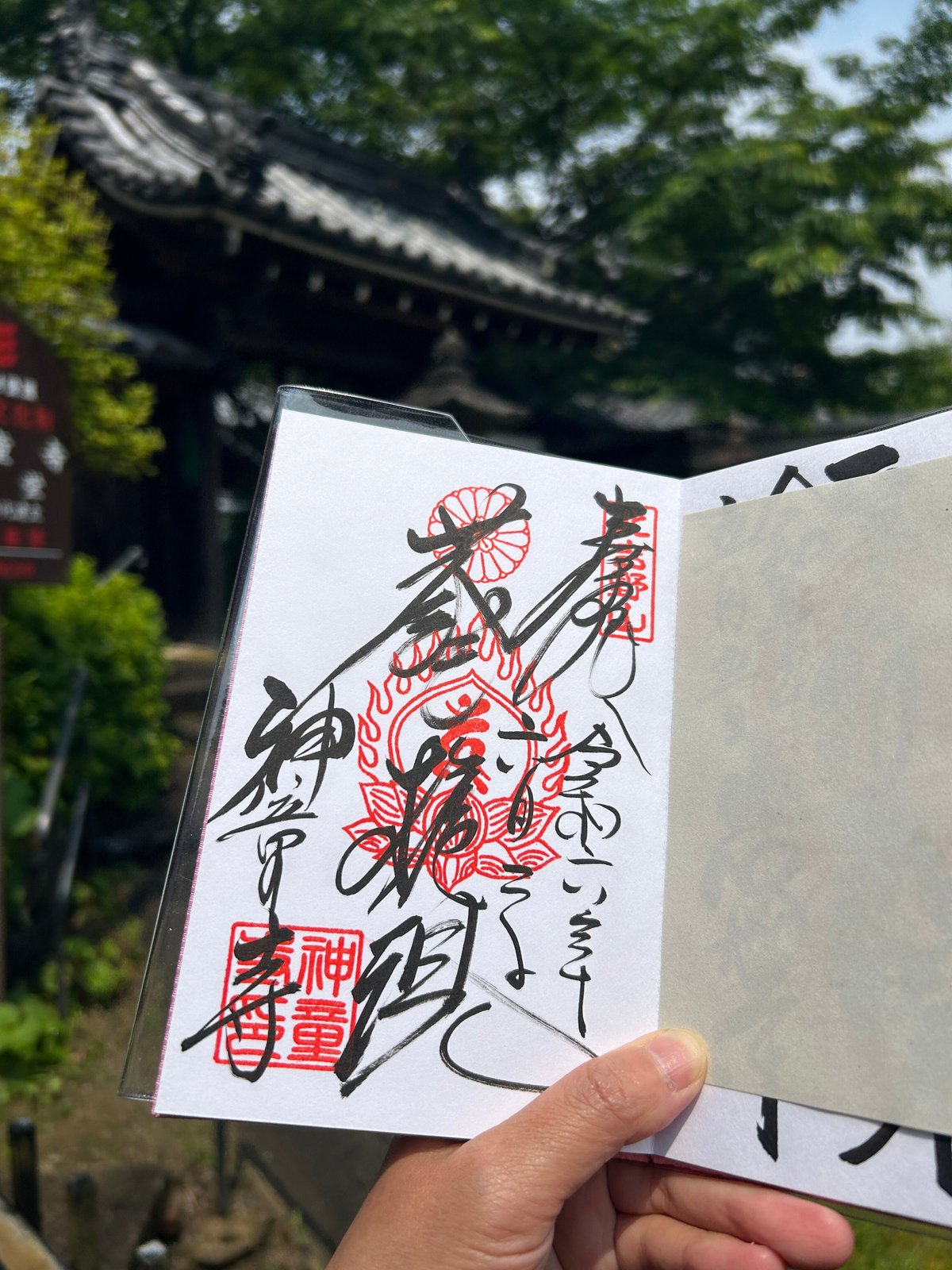

南山城の古寺巡礼〜神童寺、蟹満寺、寿宝寺

この日は朝早く起きて、友人と南山城へ。

JR大和路快速で奈良駅まで行って京都方面にしばらく行ったところにある玉水っていう駅。ここにTimesのシェアカーがあるのでこちらを予約してくれていて、それに乗ってまずは「神童寺」へ。

聖徳太子が創建し役行者が修行をしたという修験道のお寺で、車でないと行けないほどの山奥の小さなお寺なのに、素晴らしい仏像がたくさんおられる。まずは本堂にすっごい大きな蔵王権現がおられ、めちゃくちゃかっこ良い。吉野以外であんな大きな蔵王権現を見たことはない。色彩も派手派手しくこんな辺鄙な所にこんなアバンギャルドなものが、、、!とびっくり。

ここのお寺に入った時に受付で拝観をお願いすると、細いおばさまがついてこられ、蔵王権現に感動して本堂から出るとその横の山道を登ってくださいと言われる。言われた通り上がるとおばさまも後ろから付いてこられて収蔵庫の扉を開けてくれた。

その中にはは去年行った奈良博の「南山城展」でみうらじゅんといとうせいこうがめちゃくちゃ褒めた不動明王立像や空に向かって弓矢を放つ愛染明王など重文の平安時代の仏像がたくさんおられる!みうらじゅんが褒めていた不動明王はまだ少年みたいですごく可愛らしく、南山城展でアクスタになっていたほどPOPだ。こんな山奥でこんなたくさんの仏様に会えるとは、、、。本当すごいですね、感動しました。昨年の南山城展に出張しておられましたよね、とおば様に聞いてもそうです、ぐらいにしか答えていただけず、こういうマンツーマンで案内してもらえる時って充分すぎるぐらい説明を受けることが多いのになあと少し残念に思う。しかし、お寺の佇まいは素晴らしく、雨の日だったので緑が美しく輝いていて心まで洗われるようだった。

次に向かったのが「蟹満寺(かにまんじ)」。

観音を厚く信仰していたある一人の娘が蟹を助けた。後にその娘が蛇に求婚されて困っていると、蟹が蛇を殺して恩返しをしたという蟹の恩返しのお話から名付けられた蟹満寺。このお話は今昔物語にも書かれているとのこと。

声に出して言いたい言葉、カニマンジ!ここには、白鳳時代の丈六の金剛仏のお釈迦様がおられる。これをず〜〜っと見たかったのだ。

この国宝のお釈迦様は平成22年に建てられた本堂の中におられるのだけど、受付で拝観料を払うとどうぞそこから入ってくださいと言われ、こちらも私達だけ。なので近くまで行ってまじまじと見せていただいた。同じ時代の丈六金銅仏は飛鳥大仏、興福寺仏頭、薬師寺の薬師如来坐像のみ!!飛鳥大仏よりもしっかりとしていて、興福寺の山田寺の仏頭までは丸い感じでなくとてもバランスが良い。

薬師寺の薬師如来は光背が黄金に輝いてて仏像だけを対比して見るのが難しいなあ。

しかし、今回、蟹満寺のお釈迦様を拝見したので、今度薬師寺へ伺った時に別の目で見れるような気がする。

それにしても、どうして山奥に白鳳時代の丈六の金剛仏がおられるのかは謎らしい。当時こんなに大きな仏さんを鋳造することは難しかった。どんなパトロンが山城の地に立派な本尊を持つ大寺院を建立したのだろう。そしてそのお寺はどのように荒廃し、大きな仏さんだけがどのように蟹満寺までたどり着いたのか。1300年経っても私の前に存在している蟹満寺のお釈迦さんの旅を想像していた。

と、ここまで書いて蟹満寺の釈迦如来坐像について検索していると仏像好きなら誰もが知っていて行きついてしまう素晴らしいブログ「観仏日々帖」に今、蟹満寺が熱い! ~シンポジウム行ってきました~ という記事が!

こちらによると、

*蟹満寺は、白鳳時代創建の古代寺院であること。

*創建時期は、出土瓦の同笵瓦との比較から、高麗寺瓦よりも古く、680~690年前後の造営開始と推定されること。

*金堂跡の規模は、本薬師寺金堂跡とほぼ同規模で、丈六仏が安置されるにふさわしいものであったこと。

*現蟹満寺釈迦像の安置位置は、発掘金堂跡の本尊位置からほとんど動いていないと判断されること。

とのことで!!、、私の読んでいた本よりも新しい説が書かれています。蟹満寺のお釈迦さんも飛鳥大仏と同じく同じ場所で1300年座っておられるのですね。。。!感激です。

そしてこの日、最後のお寺、「寿宝寺」。(電話にて拝観の予約が必要)

十一面千手千眼観音(重要文化財)で有名。こちらの千手観音は千本の手が本当にあるタイプでその掌には眼が墨で描かれている。千本の手と千個の目で私たちを見つめて守ってくれているのだ。こお寺の方はとても親切に熱く、この観音さんはお昼と夜とで顔が違うように見えると実際に電気と扉の開け閉めで昼のパターンと夜のパターンに変えて見せていただいた。昼は強い感じの顔なんだけど、夜は優しく見える不思議な顔立ち。夜のお顔が素敵なので、こちらのお寺の行事はいつも夜に行われるらしい。

脇侍の仏様は?と聞くと五大明王の中の二体で古いものだけど、五体揃わないと指定はできないのとのことだったがとても勇ましい密教スタイル。

この実際に千手があるタイプの千手観音は、あの私が好きな唐招提寺の大きいのと、藤井寺市の葛井寺のとこちらの寿宝寺のとで三大千手観音というらしい。そう聞くと、葛井寺には藤を見に行ったのだけど、月に一度の公開の時の18日でなかったので参拝できなかったので、その時に見に行きたいなあと思っている。

雨の中だったけど、車で参れたので新緑の美しさと苔の美しさを感じながらの参拝となった。というか、この辺りは車がなかったら行くことはまず無理だ。車を運転してくれる友人がいてくれて良かったw それにしても南山城の古寺は面白い。まだ巡れていないお寺があるので次の機会にまたこんな参拝をしたいなと思う。

電車とタイムスのシェアカーの旅はとても相性が良い。帰りは電車でビールを飲みながら帰れるしね。 その後、難波へ向かったのだけどそれはまた次に、、、

24.6.2〜①

いいなと思ったら応援しよう!