青雀旗準決勝の記録

準決勝

青雀旗準決勝は早稲田麻雀部がホーム、高田馬場にある麻雀ウェルカムにて行われた。勝手知ったる土地といえばそうなのだが、ウェルカム高田馬場に行ったのは初めてだったので仮にフィールド補正的なものがあったとしてもその恩恵に与れたかは微妙である。会場には全国各地から勝ち上がった猛者達が集結していてなかなかに壮観だった。なにしろばやしさん&川名ペアと同じく遅めの到着だった私たちが目にしたのは、結構広い会場を埋め尽くさんとする数の学生雀士たちだったのだ。各地の予選で募集されていた会場の数から私の予想では16チームほどで準決勝を戦うものと考えていたのだが、どう見ても(32人が座れる)8卓分以上埋まっている。共有された卓組表を見るに22チームで決勝戦への4席を奪い合うことになるらしい。なかなか厳しい戦いになりそうだと気を引き締めて1戦目の卓に向かった。

準決勝-1

準決勝1戦目、まず始まって感じたことは全員打速が速い。流石にトンデモ倍率の予選を勝ち上がって来た打手だけあってかなり打ち慣れている様子だ。結局準決勝の4半荘は全て打ち切り50分以内にオーラスまで終了した。予選は逆に時間内に終わらなかった半荘の方が多かったことを考えると凄まじいまでの違いだ。肝心の内容の方だが、東場に僅かながら加点してオーラスに微差の2着目で突入したのだが、ラス親の速い先制立直の一発目に一枚切れの南を打牌するとまさかの放銃、9600の失点で3着まで落ちてしまった。

次局満貫ツモで2着目まで届くというところで、平和ドラ1の先制立直にたどり着く。ツモ裏か直撃裏条件だが、1戦目なのでどこからでも倒すつもりでいた。結果はツモ裏なしの1300-2600止まり。

一発じゃなくて4800だったら…

あるいは40符で7700だったら…

9600の放銃がモロに響いた結果となったが致し方ない。あまり気分の良くない3着スタートだった。またしてもばやしさんに「あれ刺さってる?俺はトップだったよ💪」と煽られるし最悪である。幸いだったのは別卓の児玉先輩が倍満和了のリードを生かして逃げ切りトップを決めたことだろうか?ばやしさんにしても児玉先輩にしても勝負所に強すぎやしないだろうか?

準決勝-2

これ以上の失点は許されない2戦目では決勝で戦ったWNの橋本さんと同卓した。東場にリードのチャンスが訪れる。

配牌は概ねこんな感じだったか?不要牌を整理しつつドラの東も鳴けて聴牌したが、すぐさまドラポンにも屈しなかった下家が立直で立ち向かってくる。中盤にドラの役牌を放ってきているのだから予想できたことではあるが、やはり場に緊張が走る。

捲り合いの全面戦争が始まった。

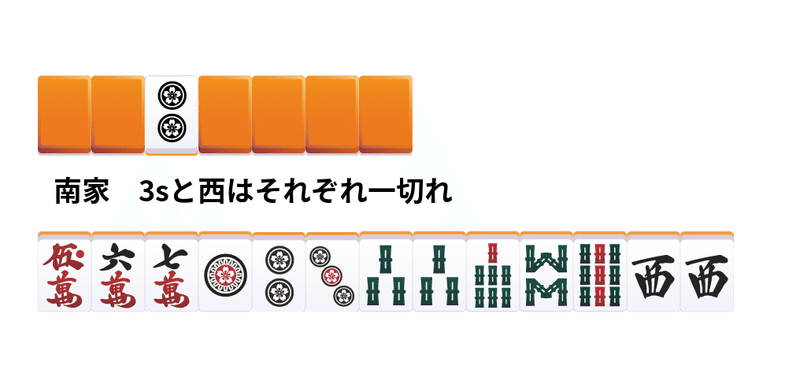

結果は私の押し切り勝ち。赤5sを捉えて跳満の和了りとした。大きなリードをものにして南入する。上家と対面の橋本さんの和了を眺めながら次のチャンスを待っていると、またしても門前聴牌、牌姿は下のような感じ。

一切れの西に狙いを定めて立直に踏み切ると、まもなく西をツモ和了り、2000-4000で大勢を決めることができた。

さて、ここで初同卓をしたWNの橋本さんだったが、かなりスピードにシビアな打ち手だなという印象が強かった。ただ別になんでもかんでも鳴いているというわけではなく、立直まで行き着かなさそうな手であれば鳴いて愚形を捌いて和了抽選を受け、先制されればしっかり安全をとりながら張り直しを見据えた選択をしているような印象だった。今回は私と上家が半荘全体を通して攻勢にまわっていたが、その中で2着を確保した橋本さんの打ち回しに脅威を感じざるをえなかった。決勝から振り返れば、この半荘では橋本さんの鳴きの技術の高さが遺憾無く発揮されていたのではないかなと思われる。特に終盤の粘り方は私も見習いたいところである。

準決勝-3

さて3戦目、めっちゃ強打する2人と同卓した。そう言えばベルバード予選に出場した後輩が、「通過者はすっごい強打していました〜」と言っていたっけか?2人のうち片方はその通過者かもしれない。「字牌整理の段階でも強打するやん、ミントさんですら序盤はもう少し大人しいんだがなぁ〜」と思わないでもなかったが、他人様の麻雀に口出しをしている場合でもない。その2人はおそらくフリー中心の打ち手なのだろうか、先ほどの橋本さんよりもさらに速さに辛い。一生分とも思えるほどの300-500と2000点横移動を眺めながら配給原点付近でぺちぺち打っていたのだが、場が震撼したのは南三局、強打していない同卓者の親番だった。これまでの小場の展開をなかったことにするような先制立直から4000A→6000Aの連続和了を決められてしまう。

やっぱ麻雀は立直だよなぁ〜

などと悠長なことは言ってられない。これでトップはほぼ確定してしまい私を含めた横並び3人の熾烈な2着争いが始まる。こうなると速度で遅れをとる私は不利をとるなぁと思っていたのだが、次局、他の2人の鳴きを掻い潜り、ツモ・門前混一色の2000-4000を決めて2着目に浮上、その後のラス親では横移動を眺めて20000点近くの2着目で終了した。危ない危ない…。

準決勝-4

3戦目終了時点で私が+50ptほど、児玉先輩が140ptほど稼いで総合2位、現状のボーダーまでならラスラス以外であれば通過できそうな状況であった。つまるところ完全に天鳳が始まったのである。幸い卓内条件はほとんどなく、概ね普通に打てそうだった。同卓者とお互いの半荘の方針を確認して最終戦に臨む。

序盤は和了りこそなかったが、ペアで大トップが必要な下家の踏み込みが捕まってラス目に転落してしまい、私は3着目で東場を終えようとしていた。このままであれば通過できそうだがここは準決勝最終戦、安易な逃げ切りは許されなかった。

東4局の親が連荘中、ラス目に抑え込んでおきたい下家が先制立直から一発ツモ、開けられた和了形を見て仰天することになる。

ナンカドラガイッパイアル( ˙-˙ )

トリプルあるかどうかを先に確認したくらいには明確に倍満だった。この4000-8000で私はラス目に落とされて少しばかり雲行きが怪しくなってきたが、南2局・南3局の下家の勝負の攻めがまたしても刺さって、私は上とも下とも離れた3着目でオーラスを迎える。

オーラスは決死のベタオリタイムだった。断ラスの下家は国士模様だったので、まずは序盤に上家と対面に対する中張牌の安全牌を溜め込みながら么九牌をリリースして中盤以降に備える。次いで中盤に下家が場に一番安全な中張牌である8mを手出ししてきたところから万が一の国士放銃をケアして瞬間通りそうな中張牌からの選択に切り替えた。そして対面から立直がかかったところで溜め込んだ現物を放出していく。親の上家と立直の対面に共通する安全な中張牌がなかったため終盤は少し危なかったが、石橋を叩いて渡るベタオリ手順で最終手番までなんとか致命的な手詰まりを回避できた。結果は流局、トップ目親の不聴宣言により、傷だらけの3着終了となった。この半荘は東場に高め満貫の混一色仕掛けで聴牌宣言をした以外は本当にただ座っているだけだったが、なんとか当初の目標たるラス回避は達成して一安心といったところである。

一方私が魂のベタオリをしていた少し前、相方の児玉先輩は南2局のトップ目から親に驚愕の追いかけ立直を喰らわせていた。

この男、マジでバケモンだろ…

確かにラス回避するために加点しなければいけないのは重々承知だが、にしても強心臓が過ぎるだろうと呆れ笑いを浮かべたものだ。やはり児玉先輩には893打法の使い手という名が相応しい。

準決勝終了後

というわけで、私が3123、児玉先輩が1211の236.6ptで準決勝2位通過だった。

児玉先輩、本当に強い。

結局最終戦もトップ終了だし、予選から本当に助けられた。トップ通過は8戦全連対のばやしさん&川名ペアだった。

同卓しなくてツイたぁ〜

本当に結果論だが割と本気で勝因はばやしさん達と同卓しなかったことだと思っていたりする。

4半荘終了後、会場で決勝配信に向けての軽い準備(チーム名と配信上の名前の確認・利き手の聞き取り・決勝の出場順番と席決め など)をした後、インタビュー動画を撮影するためにスタジオへ移動した。ちなみにばやし&川名ペアは本来「チントン大好きクラブ」なる巫山戯たチーム名で出場していたが、配信画面の都合上チーム名は9文字までしか入らず、泣く泣く「青山麻雀研究会」に変更していた。決勝インタビューでチントンについて語るばやしさんを見たかったので誠に遺憾である。

そんなこんなで準決勝会場をあとにして、市ヶ谷にあるスタジオでインタビュー動画などを撮影し終えて解散したのが19時過ぎ、高田馬場に戻って早稲田麻雀部の活動に顔を出して、しゃぶ葉でご飯を食べてから帰宅した。かなり疲れたことだけは覚えてるが、少し嬉しいこともあった。

準決勝終了後に岡山大学の麻雀サークルotofuのpasuさんと少しだけだが直接お話できた。雀魂学生麻雀リーグに出場したときにせっせとオーダーを投稿していたからか、早稲田麻雀部の学雀連大会出場者と言えばノーベル平和賞という認識がここ最近になって色々なところに広まっているらしい。メタビート・Cubalibreの次くらいには有名になってしまっただろうか。児玉先輩も「早稲田麻雀部から来ました〜」と同卓者に言ったら、「ノーベル平和賞さんのペアですか?」などと言われてびっくりしたらしい。場所の隔たりを越えての縁を学生麻雀が繋いでくれたのだろうかという温かい感覚を覚えた出来事だった。こういった縁は大切にしたいものだ。

こんなところだろうか。割と書きたいことは全部書き出せたような気がするので青雀旗関連はこれで最後になるだろう。次は雀魂杯北場か早稲田麻雀部謹製のバカゲーついて書こうかなぁと思っている。

それではまた…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?