「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第四講 クロノスの首

ここでは少し本題から外れます。文庫版に、次のような文章があります。

「ここでクローノス神話を思い起こすのは私だけではあるまい。ギリシア神話のクローノス(時間)は首の長い怪物で、自らが生んだ子を追いかけて食べてしまう、ゼウスだけがその首に跳び乗って食い殺されるのをまぬかれたと――」(五五頁)

これを読んで「?」と思ったのは私だけでしょうか。

七〇年当時に、ギリシャ・ローマ神話に関して、私の手もとにあったのは主にトマス・ブルフィンチの書いたソフトな解説書と、岩波文庫版のアポロドーロスの「ギリシャ神話」くらいでした。ブルフィンチの本は読みやすいのですが、非常に描写が穏和になっており、アポロドーロスの本と較べると、本当の原初的神話はこうじゃないだろうな、と思わせるものでした(後者は、やれ殺しただの犯しただの記述が簡略で、殺伐としています)。

それはさておき、クロノスは二柱あって、間違われやすい神であり(当のギリシャ人やローマ人も混同していたそうです)、日本語で記すと違いが判りにくいのですが、二つの神は別ものです。ギリシャ神話におけるゼウスの父のクロノスは農耕神で、タイタンの子であり、ラテン語では「Kronos」です。もう一つは時間の神で「Khronos」と綴られます。年代記(クロニクル=chronicle)などの「時間」に関係する語源はこちらです。時間神のクロノスは、普通のギリシャ神話には見られず、創作されたものと思われますが、創作にしても古代の話ですから、今では古典であり、よく混同されます。

なお、ギリシャ神話の時間神には別にカイロスもあります。クロノスは「時間」を表し、カイロスは「時刻」(聖書神学では「神の目的で定められた時」)を指します。よく「チャンスは前髪しかない。通りすぎたら掴めない」などと言う格言は、カイロス神の風貌からきている由です。

「日本人とユダヤ人」では、「クローノス(時間)」神で、ゼウスの父、と記されていますので、明らかに取り違えているのですが、これが本当に誤記やケアレスミスなのか、どうなのか。私には判断がつきません。古代神話や伝承に博識な人が、こんな簡単な間違いを犯すとも思えないのですが、かといって、ここでクロノス神を取り違えたところで、それで何が変わるものでもないので、意図が不明なのです。

しかし、それ以上に私が判らなかったのは、通常のギリシャ神話では、クロノスが長い首を持っていて、ゼウスはそれに乗っていたから父神に食われないですんだ。という箇所でした。

一般的に流布されている神話では、クロノスは巨人族(タイタン)に属しており、彼自身が、父神のウラノスを殺したため(一説にはウラノスを去勢して殺した)、同様に子らに殺されるという予言を受けて、母神のレアーの生んだ子供たちを次々に呑みこんでしまった、とされています。少なくとも、私が読んだのは、この神話でした。その際、最後に生んだゼウスだけは助けようとレアーが偽って、岩を子だと言ってクロノスに食わせ、ゼウスは助かったとされています。成長したゼウスはクロノスにネクタル(神酒)を服ませて、以前に呑みこんだ他の子らを次々に吐き出させ、そのことで末子だったゼウスが最高神になった、と言われます。つまり、母からの出産では末子だが、それを呑みこんだ父の口から吐き出された順番では長子になる、という理屈(らしい)です。

その後、巨人族とゼウス神らとの闘争があり、ゼウスは兄弟神の指導者して、この戦いに勝ちます。私が読んだ別なギリシャ神話解釈では、巨人族とは、ギリシャ人がこの地に侵入した際の、先住民族が信仰していた神であり、侵入が闘争ではあっても族殺ではなかったために、一種の習合が起こり、たとえばタイタン神族に属するプロメテウスが、ゼウスに逆らい人間に火を与え、それによってゼウスの怒りを買い、神罰を受けた。といった神話などは、先住民の信仰対象であったタイタン神と、侵攻してその先住民を滅ぼしたギリシャ人のオリンポス神との間の争いを表しているように考えられます。巨人のタイタン神族はギリシャ神話ではガイアの子ら、となっており、いわばギリシャ神話に組みこまれていますが、本当はどうだったのか。

ゼウスはタイタンと戦って倒し、覇権を握る。だが、タイタンらを一掃はしない。かえって、プロメテウスのようなトリックスター的な存在をも容認している。これは両者の間に、敵対関係があったと同時に、完全な敵対関係がなかったことをも意味する。あるいは、最初は敵対していても、中には(改心したりして)いい旧神もいる。というようなことを許容する、なんらかの事情があったのではないか、とも思われます。

一般的に、ある土地に別な民族が侵入してきた時には、当然、紛争が起きますが、それによって神話が、上書きされることは稀です。たいてい、先住民族の神々は悪神として変容するのが常であり、しかも、全くの悪役かというと、そうではない。帰依したり改心して善玉にくら替えする。

この理由として――ここからは私の仮説ですが――、おそらくは、神話の成り立ちには、昼と夜の神話創成があり、背後には先住民の王の妻女を侵入民族の王が奪って子をなす。そうして育てられたハイブリッドの子らは、昼は父王から自分に都合のよい表向きの神話を聞かせられ、しかし夜には先王の妻や娘だった母から先代の神話を聞かせられた。その混淆によって神話には二重構造というか、互いに背反する民族の信仰が混じり合うのではないか、と思われます。

似たような神話に、ヒンズー教の阿修羅があります。

私が大昔に読んだ、W・J・ペリーの「太陽の子」(世界大思想全集)という戦前(昭和六年)に刊行された古書にあったと思うのですが、阿修羅=アスラ神とは、アーリア人が侵入する前に南アジア(インド一帯)に住んでいた先住民族の、支配層の名ないし、彼らが信仰していた至高神の名だった。という説を見た記憶があるのです。

その後、ヒンズー教の形成の中で、アスラならぬ阿修羅は、まつろわぬ地の王、として描かれ、しかも、最終的には仏教説話においては仏に帰依する鬼神として変容します。もし、上記の仮説が正しいとするならば、侵攻したアーリア人によって滅ぼされた先住民族の女が語る旧神が、昼と夜の二重性をおびた交雑の結果の子への教育の中で、最初はあらがう邪神として、最後には帰依する善神として描かれた。と解釈することが可能でしょう。いずこの神話にも、こうした、おそらくは先住民族の神だろう、と思われる亜神的な存在が見られます。

もっとも、以前、親友である批評家の某女史と深夜の長電話でこの話をしたところ、彼女は、拙論を真っ向微塵に切って捨てるように――、

「あのさぁ、野阿は女性に対して幻想を持ってるから、そう思うんであってさ。本当のところ、オンナという生き物は、それほど前の(支配者である)男に操立てなんか、しないもんだよ。あっさり、次の(征服者の)男に抱かれて媚びうって、前の男なんか忘れちまうかも知れないよ」

――と身もふたもないことを言われました。

「身もふたもないな」と返すと、

「オンナなんて、もともと身もふたもないんだって。現実的で実際家なの。野阿は女に手酷く裏切られたりしたことがないもんだから、女性という存在を過大に評価して、いいように想像してんだよ」

――と、さらに身もふたもない言われようでした。

まあ、確かに、私はオンナとは何か、といったことを語れるほど数多くの女性と、それも深く付き合ったことはないので、そう言われると、駁論もしにくいのですが。ただ、釈然とはしていません。

本当のところ、この夜と昼の神話学がどうなのか、よく判らない。と申し上げておきます。

とはいえ、首長のクロノスについては、あるジャンルについては私より博識な家人によると、どこかで、そういう首の長いクロノス神話を読んだことがある。とのことですので、私が知らないだけで、そういう神話もあるのかも知れません。これは、クロノス神の混同とは異なり、予言によって怯えた男神が、自分もそうしたことから、我が子を食らう、という同じ主題のくり返しで、細部だけことなる別な神話が併存する、ということですから、たぶん、そうなのでしょう。残念ながら、今の私には、その出典を見つけ出すことが出来ませんでした。もし、ご存じの方がいらしたら、ご教示ねがえると有りがたいです。

なお、ローマ神話における農耕神サトゥルヌスが、このギリシャ神話のクロノスと同一視されています。

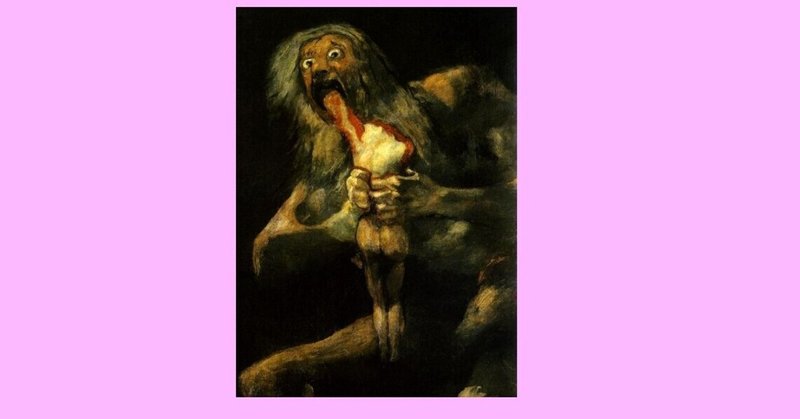

私は、以前、マドリッドのプラド美術館で(一番の目当てはボッシュの「悦楽の園」でしたが)、常設されているらしいゴヤの特設展の一部屋で、「我が子を食らうサトゥルヌス」を見たことがあります。ちょっと尋常の神経の人が描いた画とは思えない異様な迫力がありました。四方の壁いちめんに、それに類する奇怪な画が飾ってるのは壮観というか。これは有名ですから、画集などで見たことがある方もいらっしゃると思います。

たぶん、ギリシャ神話との整合性を図ったのか、影響を受けて、そう信じられたのか、サトゥルヌスもまた、クロノスと同様、予言によって自分の子が自分を殺す、という託宣を受けて我が子を食べるのですが、神話だと丸呑みにしています。しかし、ゴヤの絵は、食い殺している、としか見えません。これに先立つルーベンスにも同じ主題の画があり、そちらも、まあ食い殺そうとはしているのですが、さすがにルーベンスは悲劇的な題材を典雅に描いており穏やかな画ですが、ゴヤの画は、それと較べてみても我執我欲が剥き出しで、迫力満点の異常な印象です。

さらに言えば、後世の加筆修正によって、この原画(オリジナル)でのサトゥルヌスの男根の勃起が塗り消されているそうです。つまり、サトゥルヌスは我が子を食らいながら、性的興奮をえているわけです。ゴヤは、そのようにして、この凄惨な画を描いていた。その辺りも、聴覚を失なって、狂気に陥りながらも憑かれたように「黒い絵」の連作を描いたゴヤの精神状態と芸術家としての魂の葛藤が伝わってくるような気がします。

ついでながら、先に記した第三講の主従逆転の「あべこべ祭」である「サトゥルナリアの祭」とは、このサトゥルヌスを祭った祝祭です。神に生贄を捧げる風習が転じて、知り合いにプレゼントを贈ったり、市が立ったり、馬鹿騒ぎをしたり、と今の日本のクリスマスのような祭日が一週間つづいたために、やがて、こうした「あべこべ祭」になったようです。そういえば時期もちょうどその頃に当たります。

しかしながら、初期キリスト教会が成立する黎明期、紀元一世紀頃のキリスト教徒が、イエスの誕生日を知っていたはずはないので、この祭とクリスマスとは無関係だと思われます。古代のミトラ教徒は、十二月二五日を太陽神ミトラを祀る冬至祭を執り行っていた、というので、これが転じたとする説が有力です。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?