「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

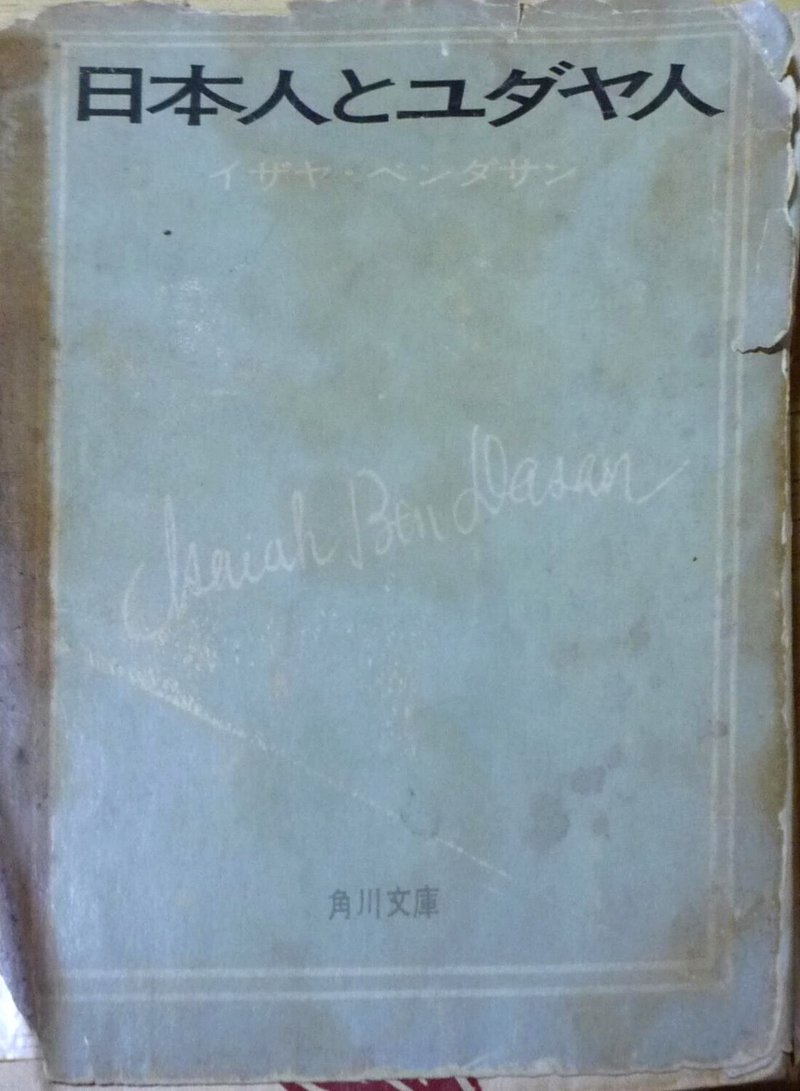

「日本人とユダヤ人」 角川文庫 71年10月25日3刷(書籍流より発掘)第二講 ベンダサン(1)

1

同じ文庫版の第一章ですが、次の箇所が、当時から、私には不思議でした。

「私(ベンダサン)は昭和十六年に日本を去り、二十年の一月に再び日本へ来た。上陸地点は伊豆半島で、三月・五月の大空襲を東京都民と共に経験した。もっとも、神田のニコライ堂は、アメリカのギリシア正教会の要請と、あの丸屋根が空中写真の測量の原点の一つとなっていたため、付近一帯は絶対に爆撃されないことになっていたので、大体この付近にいて主として一般民衆の戦争への態度を調べたわけだが、日本人の口の軽さ、言う必要もないことまでたのまれなくても言う態度は、あの大戦争の最中にも少しも変わらなかった。私より前に上陸していたベイカー氏(彼はその後もこういった職務に精励しすぎて、今では精神病院に隠退しているから、もう本名を書いても差し支えあるまい)などは半ばあきれて、これは逆謀略ではないかと本気で考えていた」(二九頁)

これが一体、なにを意味するのか、といえば、つまりベンダサンという人物は米国のスパイだ、ということです。しかも、終戦間近の四五年一月に伊豆半島に上陸した、という。一体、どういう人なのか。他の略歴を全部、捨象したとしても、この箇所の細部にわたる描写は、際だっています。しかし常識的に考えても、戦時中に、見た目がその敵国の「外人」が、いきなり伊豆に現れて、そのまま何ごともなく東京へ行けるわけがない。いくら日本語が達者だったとしても、よけいに怪しまれるでしょう。

私は、必要があって戦前戦中の伊豆の鉄道事情を調べたことがあります。

伊豆半島は険しい地形と温泉地特有の軟弱な地盤のため、鉄道工事そのものが至難をきわめ、当初の予定であった熱海=下田間の路線は、途中で濱口雄幸内閣の緊縮財政で中断され、熱海=伊東の伊東線が開通したのが、三八年(昭和一三年)のことです。半島の西側は今も鉄路がありません。これまた難工事だった熱海=函南を結ぶ丹那トンネルが開通したのが三四年で、それにともない三島駅は移設され、またここを伊豆箱根鉄道の始点にしましたが、いずれにせよ、半島西側は上陸には不向きだし、その後の移動も困難ですから、伊東周辺への上陸だったと思われます。私が調べたのは二・二六事件のあった三六年(昭和十一年)時点でしたが、その頃にはまだ下田までの鉄路が完成しておらず、乗り合いバスしかなかったのです。では、この乗り合いバスとはどんなものだったのか。

私が愛読する久生十蘭の戦前の短編「刺客」は――戦後に全面的に改稿され名作「ハムレット」に生まれ変わりますが――、執筆時が三八年で、西伊豆の波勝岬あたりに和製エルシノア城が建つ、という設定ですが、そこまでバスで行く場面があります。これは現在も鉄道がないので同じでしょう。西伊豆や、東伊豆でも伊東より南部が上陸地点だと移動手段はバスしかないため、論外だと思われます。当時のバスがどんなものだったのかは、その年に上映された映画で判ります。

三六年の成瀬巳喜男監督「朝の並木道」という映画の冒頭に、ヒロインの千葉早智子が地元の伊豆を厭い、バスに乗って憧れの東京へ行くシーンがあるのですが、当時の田舎の乗り合いバスは、今のマイクロバスより小さく、現在の大型バン程度の車体です。乗客は膝をつき合わせるようにして乗っていて、プライバシーは無いにひとしい。いくら豪胆でも、孤立無援のスパイがこれで移動する、というのは人の目に付きすぎ、心理的に言っても不可能でしょう。

しかしながら、東伊豆に上陸し、伊東から熱海まで鉄道で出たとしても、見た目「外人」が、戦時下の日本の温泉郷から東京までの移動は非常に目立つ。また無事に東京に着いたとしても、そこには「隣組」という市民の相互監視ネットワークがあるため、書類などをごまかしたとしても、土地鑑がなければ、単独任務は不可能でしょう。誰が彼を支援したのでしょうか。

そもそも、ゾルゲ事件でさえ処刑されたのはゾルゲと尾崎秀実の二人だけですが、獄死した人間をふくめて、十数名の受刑者を出しています(多くが、戦後、釈放されました)。「赤い貴族」として執行猶予や無罪となった西園寺公一、犬養健などをのぞいて、送検された以外の協力者や情報源はもっと多かったでしょう。

要するに、確信犯的な諜報グループ数名が活動して、成果を上げるためには、それに数倍する支援者が必須だ、ということです。

では、ベンダサンはどのようにして伊豆から東京に来ることが出来たのか。別なところでは神戸生まれと言っている。つまり西の出身の西洋人が、いかにして戦時下の東京で日本人社会に溶けこむことが可能だったのか。謎という他ありません。ゾルゲ事件の時でも、当時の特高警察は半信半疑で捜査に着手していますが、ソ連スパイは欧州ルートがあるため(ゾルゲは枢軸国のドイツ人記者として滞在していました)、そちらから中国大陸までの後方支援が見込めますし、実際に尾崎とは中国で接触してオルグしています。しかし、戦時中に米国のスパイが、日本国内になんらかの支援組織を持っていた、という話は寡聞にして聞いたことがない。

ある人数の「外人」がまとまって地方を移動したら、地元住民のネットワークは都会より緊密ですから、誰かが駐在に通報しかねない。それだけでも特高警察が飛んできそうだし、だからといって、戦時中の日本国内に米国に親和性を持って、スパイを匿うほどの日本人がいただろうか。ゾルゲは共産主義という、ある程度、世界中にシンパを持つグローバルな思想集団を背景にしていたからこそ、朝敵とも言えるソ連を利する行為にも、なんとか折り合いを付けて、尾崎ら国内の支援者がいたので、資本主義国家アメリカでは、そういう大義もありません。まあ、考えられるとしたら、フリーメーソンとか、そういった国際組織ですが、それだと、たちどころに「やれまた陰謀論か」、といった反論が予想される話なので、これ以上踏みこむのは止めます。

ともあれ、開戦の翌年四二年六月、ミッドウェイ海戦の敗北の時点で、この戦争は勝敗の帰趨は決していた。のみならず、国力からして、米国は開戦前からすでに占領政策を考えていた、という説もあるほどですから、わざわざこの時点で優秀なスパイを敵国の首都に送りこむメリットが何もないのです。仮に、米国のスパイが単身、敗戦直前の日本に上陸して、前任のベイカー氏とやらを含め二人で帝都東京において諜報活動をしていた。ということが事実だとしても、一体なにを目的にしていたのか、どうやってそれが可能だったのか。まったく判りません。

2

それよりも、まず、ニコライ堂付近が絶対に空襲を受けないと判っていた。ということが、私は、この本を読むまで初耳の事実でしたので、それも驚きでした。神戸生まれというのが嘘でも(これは吐きやすい嘘でしょう)、東京は神田に住んで、そこで日本人の非常時におけるビヘイビアを観察していた、という記述は、なんとなく真実味がこもっている。

だがしかし、そうだとしたら、この人は、自分が絶対安全だと判っていて、それを知らないで三月十日の大空襲に襲われた都民たちの姿を眺めていたことになります。人間が松明のように燃えて十万人の一般市民が焼け死ぬ光景を「観察」していたことになる。いくら彼がアメリカ人で合衆国に忠誠を誓って、(おそらくは)志願して働いているスパイだとしても、それらの一方的虐殺は正視に耐えるものではないでしょう。一体どういう神経で見ていられたのか。私には、その内面を考えると慄然としないではいられません。使命の達成と人道に対する罪深さをどう折り合いを付けて、大空襲の犠牲者を視つめていられるのだろうか。

またも非常に個人的なことですが、私の母親はこの大空襲を経験しています。しかも生きのびました。開戦時二十歳くらいですから終戦の年は二十四歳の若い女性です。当時、年少の弟妹らとともに、世田谷の三軒茶屋の貸家に住んでいた彼女は、幸運にも戦災をまぬがれたのです。一夜明けたら、とほうもない惨禍のただ中に在ったはずですが、それについて一言も私に伝えたことはありませんでした。おそらくは、子供に話すのは教育上いかがなものか、と考えたのと、自分自身がそれを忘れたかったのではないか、と思われます。実際に、十万人の死者が出た三月十日の空襲では下町が、それよりは少ない被害だったとはいえ、五月二四日の空襲では山の手を中心とする地域が目標でした。彼女が住む世田谷区一帯も四五年四月から六月にかけて、空襲されたことはされたのですが、大きな被害はなく、母の居住区であった三軒茶屋は空襲の対象外だったようです。

空襲から免れたとはいえ、けして平穏無事だったわけではなく、母の小さい弟は、ある日、急襲した米戦闘機の機銃掃射を浴びて、逃げ遅れた弟(私の叔父)は防空壕からの母の叱咤にせかされて壕内に逃げこみましたが、寸前に機上からの掃射がその身の数十センチのところをかすめて弾着したといいます。制空権を失なった帝都に、もはや安全地帯などなかったのです。母は、自分たちが無事だった、助かった、そういう話だけは、幼い私にもしてくれました。

戦後生まれで、戦争というものを知らない、そして思慮の浅い子供だった私は、それらの話を聴いても、ただ単に、(うちの親たちは運が良かったんだな)くらいにしか思っていませんでしたが、今、振り返れば、恐るべき状況と対峙していたのだ、と判ります。住んでいる区が一つ違えば、母とその家族もまた松明のようにナパームの業火に焼かれ、当然ながら、今の私はいなかったのです。

たった一言ですが、母が私にあの大空襲について述べたことがあり、強く記憶しています。

当時、東北出身でありながら、ある事情から若い頃に故郷を捨てて、単身、東京に出てきていた彼女は、玉川学園を卒業後、自活していました。しかも、まだ小さい弟妹を育てるために腕一本で戦前戦中と働いていたのです。一つ年少の弟は、途中まで一緒に暮らしていたのですが、学徒動員で応召され、戦時中はずっと台湾で青蕃(せいばん)と呼ばれた山岳民族の部隊長を務めていました。戦後は引き揚げて、ふたたび姉弟らは合流しています。

そこで、母は、戦前はタイピストとして丸善の古書部に、戦時中は速記ができるオペレータとして同盟通信社の横浜支局に勤めていました。当時、学歴もない、裕福でもない女性としては、最も早い時期の自立したキャリアウーマンだったと言えるでしょう。手に職をつける、というのが彼女の生き抜くポリシーで、戦前の時点でタイプライターを習い、戦時中は早稲田式の速記を学び、その資格で勤め先を見つけたのです。戦後は洋裁店でミシンを使って職業婦人として働いていました。

同盟通信社とは、挙国一致の世論形成のために作られた巨大な国策通信社でした。国内の(日本)新聞聯合社と日本電報通信社(電通)を統合し、満州の国通の通信部門まで姉妹機関にしたと言う巨大組織です。電通はともかく、国通は知らない人も多いでしょうが、これは満州国の通信網を統合した満洲国通信社という国策会社で、得体の知れない面があり、初代の主幹兼主筆は、後に大陸の阿片王と呼ばれた里見甫でした。戦後、同盟通信はGHQにより解体され、通信部門が共同通信社や時事通信社になりました。母は、その末端のオペレータをしていたのです。速記術を習い、雑音の多い国内各地からの通信を聴きながら、それを記して記事に起こすのが仕事です。情報統制と機密保持のためでしょうか、常に憲兵隊が常駐して、すぐに顔なじみになったそうだから緩やかとはいえ、絶えず監視されていた由です。

そうして、大空襲が終わった後、鉄道も焼けてしまったので、ひとまず横浜の同盟支局まで徒歩で歩いて通勤したそうです。片道二十五キロ程ですから、女性の足だと五時間以上はかかる、大した健脚でしょう。その際、ある焼け残った民家の塀の上に一匹の猫がいて、火災で全身の毛を焼き尽くされ赤剥けになったその猫が、かすかな声で鳴いていたのだが、自分は何もできずに通りすぎた。と悲痛そうに語っていました。それ以外、三・一〇については何一つ口にはしませんでした。

当時の私は愚かな子供だったので判りませんでしたが、今思えば、戦慄すべき光景を当時、二十四歳の若い彼女は目にしていたはずなのです。三軒茶屋が無事でも、東京から横浜まで歩けば、当然、空襲の惨状は目撃せざるをえない。横浜へ徒歩で行くには、五月に空襲を被災した目黒区や品川区を通らねばならず、当たり前のことですが、周囲は、その猫よりも酷い火傷を負ったり、焼け死んだりした数千数万人もの人々が死屍累々と重なっていたはずです。母が猫の挿話として語ったことは、暗に空襲というものの恐怖を私に、ギリギリの線で伝えたかったのかも知れません。

もう一つだけ、母の戦争体験について、挙げておきます。戦後の話です。

東京大空襲から二十年ほど過ぎた頃――私が小学生の時ですが――、結婚して福岡に住むようになった母は、当時、西鉄ライオンズのホームだった平和台球場で花火大会がある、というので家族三人で出かけました。ところが、第一弾の花火が打ち上げられる「ヒュルヒュルヒュル」という音がしたとたんに、母は頭(というより両耳)をかかえて、その場に座り込んでしまい、私や父を驚かせたのです。一時的なパニックに襲われたのは、見て判りました。

これは、米軍の「油脂焼夷弾(M69ナパーム弾の戦時中の日本での呼称)」の先端には、都民を恐怖に駆り立てるために笛が備え付けられてあり、その音が花火の打ち上げる音に似ていたためでした。私は、無邪気にその出来事を、夏休みの絵日記に書いて提出しました。担任の女性教師は、さすがにその意味が理解できたので、少し困惑したようでしたが(「大変怖い目に遭われたのですね、戦争はいけませんね」とか添え書きされた記憶があります)、しかし、いくら幼い子供とはいえ、私は母がかかえた心の傷を何一つ判っていなかったのです。それ以後、私の家族が花火大会に行くことは二度とありませんでした。

そのような惨苦を経験したら、人はどうなるのか。助かったとしても、それから二十年後ですら、そういうPTSDの発作に襲われるほど神経にダメージを被るのです。さらに言えば、ベンダサンが、自分はスパイとして都内に潜入する認識であるのであれば、その目的として、いつかまでは正確に判らずとも、近い将来に東京が空襲されることは、任務の初期から判っていたはずです(だからこそ、安全なニコライ堂近くにいた)。だとしたら、彼は、ルメイ将軍が採る作戦も判っていたでしょう。大量の焼夷弾を「木と紙で作られた」日本家屋に撒き散らせば、どういう効果があるか。理解していたはずです。ルメイは、すでにドイツや中国漢口における空襲で、そうした成果を上げて、昇進して対日戦に呼ばれたのですから。

しかし、将軍とスパイは違います。遥か彼方の司令部から命令を出すのと、目の前で人間が燃えているのを見るのは全く異なる体験でしょう。それでもなお、ベンダサンは任務遂行のために、その残虐行為を直視し続けていたのでしょうか。

3

さらにいえば、いくらニコライ堂近くにいれば、空襲からは安全だと判っていても、ゾルゲ事件などの例を引くまでもなく、戦前戦中の特高や憲兵隊の警戒査察は非常に厳しく、万一、見つかったら即逮捕です。スパイにはジュネーヴ条約でも「捕虜」の扱いは受けない規定になっている。それ以前の「ハーグ陸戦条約」(一九〇七年)には、「(任務遂行中に)捕らえられた間諜(スパイ)は裁判なしで罰してはならない」とありますが、あれだけの空襲を受けた直後に、もし民衆に捕まったら、その場でリンチを受けても仕方ないところでしょう。まさに命がけの任務といえます。そこまでして遂行すべき作戦だったのか。

どだい、太平洋戦争が始まる年に日本を(安全に)立ち去っているのに、終戦の直前になって舞いもどってきて、味方の爆撃の最中に、スパイ活動を続ける、というのは尋常の神経ではない。任務としても非常に危険です。逮捕はもちろんですが、空襲の際、たまたまニコライ堂の近くにいられない状況だってあるでしょう。隣組の組織は国家総動員令と並び開戦前の四〇年に制度化されており、当然、予見できたことです。それならば、ずっと東京に住み続けて周囲の信頼を勝ち取った方がまだいいでしょう。四一年に日本から退去して、戦局が日本の敗色濃厚になった四五年時点で、なぜ危険を冒して日本にもどり、しかも帝都東京に身をおくのか。あまりにもリスクが高い。

あれやこれや、考え合わせると、どうも、総じて、この挿話はリアリティに欠けます。私の知り合いの軍事オタクに聞いたら――、

「創作としか思えない。しかも、その作り話をした人は諜報工作に関して何も知っていないようだ。米国であれどこの国であれ、諜報部員が命がけで潜入しておいて、空襲を受けている土地の民衆のビヘイビアを調べるなんて、どうでもいい任務に従事するわけがない。ゾルゲが死を賭して追い求めたのは、日本軍が北進するのか南進するのか、つまり敵はソ連なのか、アメリカなのか、という祖国の存亡に関わる、日本の戦略方針だった。北進して敵がソ連だったら重大問題で、スターリンでさえ、日本と戦いながら、対独戦をやる二正面作戦はとても出来ない。だからどうしても開戦前に日本軍の方針を探る必要があった。それならゾルゲも(彼は赤軍の諜報員だったから)命を賭けられるだろう。だが、わざわざ敵地の首都に潜入したスパイに、民衆の意識調査などやらせる諜報組織など、あるわけがない。しかも、制空権を奪われ首都を空爆される時点で、もう日本は詰みだった。その時点でスパイが潜入活動する意味などないだろう」

――との回答でした。

私には、諜報の世界のことは判りませんので、そういう角度からの判断がつかないのですが、言われたことには説得力があることを認めざるをえない。

だとしたら(つまり、これが虚偽の記述だとしたら)、戦後四半世紀を経て、七〇年の時点で、こうしたことを平然と書くベンダサンという人物は、一体、何ものなのだろう。戦争を知らない世代の私でも疑問に思ったのですから、七〇年当時、まだ多く生き残っていた戦争を経験してきた世代が感じた違和感や嫌悪感は、いっそう激しいものだったのも当然でしょう。

当時のリベラル派や左派ジャーナリズムが、その後のベンダサンや山本七平氏を敵視したのは、論壇に出てからの発言が理由ですが、遠因は、こうした「怪しげな人物像」も少なからず影響していたのだ、と思うしかありません。黙っていればいいことを、ことさらに虚言まで弄して、自分はアメリカのスパイだったというような人物を、七〇年当時の左翼勢力が快く思うべくもないからです。

他にも、地の文章にまぎれて、ベンダサンの素性はいくつか書かれています。

第五章の恩田木工「日暮硯」についての項目では――、

「この本は、私にとって実になつかしい思い出がある。戦争中、アメリカのある機関で、日本研究のため徹底的に研究されたのがこの本であり、私は今でも、これが「日本人的政治哲学研究」の最も良いテキストだと考えている。(中略)

私は今でも記念に、昭和十五年の古い本をそのままもっているが、日米開戦の数か月前に本書を大量に購入してアメリカに送った、当時のアメリカの要路の当局者に、ある意味では経緯を払わざるを得ない」(七六頁以降)

その後には、「アメリカのある機関」において、「私は、日本人以上に(?)日本語ができるということで、この翻訳を命ぜられ、できる限り詳細な注と解説をほどこしたテキストを委員会に提出し、委員たちの質問に答えるよう命ぜられた」場面が詳述されるのですが、この話も仰天ものです。しかも創作にしては出来すぎている。

もちろん、アメリカは、すでに開戦前から日本の文化その他について詳しく研究していました。皮肉にも、戦後の日本においてベストセラーになった、ルース・ベネディクトの「菊と刀」も、その研究の成果の一つだと聞いたことがあります。総力戦ですから、文系の学者だとて、戦争という大きな機械から逃れられることはない。がっしりとからめ取られて、その機械の歯車の一つとして、彼女も、おそらく対日戦争に協力することで研究費をもらって資料を集め、その論文を書いたのでしょう。しかし、ベネディクトの研究とベンダサンのこの「日暮硯」研究はまったく性格が異なります。

「アメリカのある機関」というのが、どういう性質のものか不明ですが、それは、おそらく大学の一研究室とかではないでしょう。CIAの前身で、OSS(戦略諜報局)というのがあり、ルーズベルトの側近だったドノバン少将によって創設されたことで知られていますが、その更に前身であるOCI(情報調査局)は四一年七月にドノバンやロバート・シャーウッドに命じて、ルーズベルトが設立したものです。先に、ベンダサンは、四一年(昭和十六年)に日本を離れた、とありますから、時期的には合致しますが、戦略諜報関係ではないから、これとも違う。

文化人類学者だったルース・ベネディクトが「菊と刀」を公刊したのは戦後の四六年ですが(日本では社会思想研究会出版部から四八年刊)、元になったのは戦時中にOWI(戦争情報局)の資金提供によって書かれた論文です。ベネディクトは当時、コロンビア大学の助教授だった由で、見識を買われてOWIに招集されたようです。彼女をチーフとする海外戦意分析課の日本研究班がまとめた「日本人の行動パターン」というリポートを元に、「菊と刀」は書かれています。このセクションは対日戦のみならず(米が勝利した後の)占領政策まで見すえていた由で、米国優位の自信がうかがえます。

ところで、OWIが設立されたのは、OCIと同じ四一年七月です。なぜこの時期に、諜報組織が米国で輩出したか、というと、それまで米国に諜報組織がなかったからだ、と言われています。国務長官だったコーデル・ハルは、「紳士は他人のポケットを探ったりしないものだ」と言って、戦前の米国にはろくに諜報機関がなかった、というのです。その真偽はともかく、この時期に官民学一体となって、対日開戦に向けて、いっせいに日本研究がなされたのは事実でしょう。

ベンダサンが関係した「機関」が何だったのかは判りませんが、ベネディクトのOWIとは似て非なる組織だったことは容易に想像可能でしょう。断じて大学や民間の調査機関ではないし、しかも開戦前に大量の資料を米に送った、とあります。

当時は、日米間の輸出入は制限されており、石油等の戦略物資のみならず、一部の書籍もその対象でした。その規制対象外だったとしても、すでに適性国家であるアメリカに、いくら単なる岩波文庫とはいえ、大量の日本の本を輸送したりしたら、ただでさえゾルゲ事件などで神経を尖らせている憲兵隊などに目を付けられるでしょうから、外交行嚢で送ったのではないか、と思われますが、そのことだけでも、民間の研究機関ではないと思われます。

この場面は、東京大空襲の際の民衆の意識調査などと違って、細部まで緻密に描かれており、リアルです。してみると、やはりベンダサンは米国のスパイないし情報関係の組織に属しており、こうした米国内での分析作業の末端工作員だったのか。他のことは、付けたりであって、この「日暮硯」のエピソードは本当なのか。それとも、全て嘘で、米国の機関で日本文化のリサーチの討論など、行われたことなど一切なかったのか。あるいは全部、本当のことだったのか。私には、どうにも、これらのことが釈然としないのです。

ベンダサンは、戦争以外でも、自分のことについては、この本のあちこちに言及しています。

第七章には――、

「アメリカのように、その国で生まれた人間はすべてアメリカ人だと規定するならば、私は日本人である。すなわち、神戸市の山本通りで、木綿針を中国に輸出していたユダヤ人小貿易業者の家に生まれたユダヤ系日本人というわけだが、ユダヤ系日本人という概念自体がありえないから、私は、日本で生まれ育ったユダヤ人であっても日本人ではないことになる。こういった環境に育ったので、私は必然的に日本人とは何か、ユダヤ人とは何か、といった問題を具体的問題として考えざるを得なくなった」(一一〇頁)

また、第十二章でも――、

「かつて私の父はカレリアの奥地のラップ人に日用品を売り込んでいたが、その中の針も綿布もマッチも日本製であった(これが日本に移住するもととなったわけだが)」(一九三頁)

とあり、カレリア(フィンランドとロシアにまたがる地域)で商売をしていたが、やがて日本に移住した貿易商人を父にもつユダヤ人として、神戸で生まれた。と記しています。

当時から、イザヤ・ベンダサンは何者なのか、というのは文壇でも、ジャーナリズムでも恰好の話題でした。その実在性は疑われ、おそらくは最初の元版を刊行した山本書店の店主、山本七平氏のペンネームだろう、と言われていました。今では、ウィキペディアでも、山本七平氏のペンネームだ、と断じられています。では、その根拠は一体なんでしょうか。

4

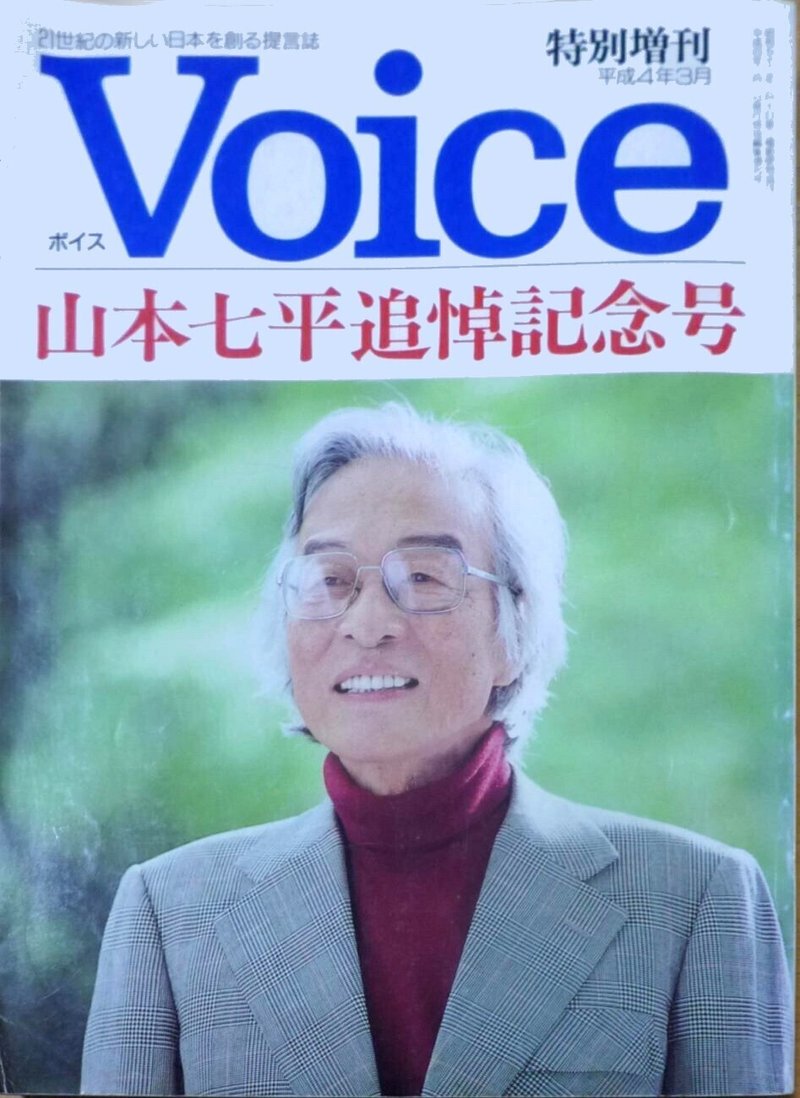

講読執筆の途中で、ようやく私は山本氏の肉声を収めた「Voice」誌(PHP研究所)の山本七平氏追悼号(九二年三月号)をネットの古書肆にて需め、確認できました。

結果は、どうみても、これは私の考え違いで、ベンダサン=山本七平を証拠づける証言だとしか言いようがありません。もっと早くに文献に当たるべきでしたが、四半世紀以上も前の雑誌が、それほど容易く入手できるとは思えず、手をつけかねていたのです。

元の職場の同僚に、コピーを頼んでいたのですが、あいにく九州大学図書館には該当号がなく、彼がネットで調べたら、「日本の古本屋」(※1)に見かけたので、そちらで自分で買ってくれ、との返信が来て、見たら本当に有りました。早速、注文して、一読し、少しく驚きました。すぐにその証拠能力が判りましたので、前述したベンダサンに関する主張は一部、引っ込める次第です。

「Voice」誌を読めば、どう考えても、イザヤ・ベンダサンは山本七平氏であり、「日本人とユダヤ人」は氏が架空のユダヤ人のホームネームで、おそらくは山本氏一人が執筆したもの、と考えるのが自然でしょう。三人が分担して書いた可能性は低い。文章の首尾結構が整っており、文体も統一しているからです。

山本氏が帝国ホテルで知り合ったF・L・ライトファンのお二人の米人は、たぶん実在するでしょうし、彼らとの会話から、この本の構想が出来上がったのも事実でしょうが、本というものは、書く人がいないと成立しません。そして、アイディア部分や立論、その展開において助力があったとしても、「日本人とユダヤ人」は間違いなく山本七平氏固有の著作だと思われます。

ただし、この講読においては、原則として、七一年に私が読んだ時点での、ベンダサンの正体といった観点から、そこに言及はしましたが、あくまでも七〇年代当時に、どうだったか、ということを限定的に論じておりますので、九二年になるまで誰も広汎には知り得なかった内容をもって、その頃に、どうであったかは判りかねるため、拙論の文章はそのままにしておきます。あしからず、ご了承ください。

ついでながら、そこに書かれた、山本氏の文章を、まとまった段落ごと、引用しておきます。

言い訳ではありませんが、ウィキペディアなどに引用されたものでは、どうも、確証が掴めなかったので、今となっては、それほどアクセスが容易ではない雑誌ですし、前後をまとめて長く引用しておいた方が誤解がなく、よいかと判断いたしました。

これは、九二年十二月に山本氏が亡くなった後、公開された文章で、だから生前には、ごく限られた人たちしか、耳にしたことはなかったはずです(元は談話の、これはテープ起こしです)。

「Voice」誌は、この九二年(平成四年)三月号全てを特別増刊号として「山本七平氏追悼号」にして特集を組みました。私は、保守系の論者が多い、この雑誌をあまり読んだことがなく、今回、調べるまで、こういう特集号があったことも知りませんでした。今となっては、出たその時に読みたかった、と思います。該当文書はモノクロのアルバムを挟んで冒頭におかれ、「一出版人の人生論:未発表・語り下ろし半世紀」の題名で同誌一六頁から三二頁をついやして掲載されています。

なお、扉に往時の山本氏の写真の下に、

「本稿は、『世界を考える京都座会』の〝新しい人間観の研究〟(主査・渡部昇一氏)における山本七平氏のお話をもとに編集部がまとめたものです。ご遺族のご了解を得て、ここに掲載させていただきました。

なお、お話は、八七年(昭和六二年)九月三日、同十月一四日、同十一月二六日の三夜、いずれもPHP研究所東京本部にて行われました。(編集部)」

――とあります。

「京都座会」という存在を私は、今回の講読を始めるまで知らなかったのですが、パナソニックの公式ウェブサイト(※2)内の「松下幸之助の生涯」一五八回(※2)によると、

※2 https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/konosuke-matsushita/158.html

「「世界を考える京都座会」が発足 1983年(昭和58年)

昭和五八年四月、相談役は「今日、世界は総混乱、総混迷にあり、一大転機に直面している」との認識に立ち、新研究提言機構「世界を考える京都座会」を発足させた。同会は、相談役を座長に、十一人の学識経験者を基本委員として、三~四年後をめどに研究成果をまとめようというもの。

十一人の基本委員とは、天谷直弘氏(産業研究所顧問)、飯田経夫氏(名古屋大学教授)、石井威望氏(東京大学教授)、牛尾治朗(ウシオ電機会長)、加藤寛氏(慶応義塾大学教授)、高坂正堯氏(京都大学教授)、斎藤精一郎氏(立教大学教授)、堺屋太一氏(作家)、広中平祐氏(京都大学教授)、山本七平氏(山本書店店主)、渡部昇一氏(上智大学教授)の諸氏であった。

相談役は、「昨今の日本と世界の状況には、不安と困難が随所にある。これに対処していく道を見出すために、日本のみならず、世界を舞台に衆知を集めるときが来ている。それは〝経済大国〟の一員となった現代の日本人が世界人類に対する大事な使命、責任の一つである」と座会に取り組む意欲を表明した」

――というものだそうです。

松下幸之助は、言わずと知れたパナソニック(旧松下電器)の創業者ですが、「PHP研究所」(出版社とシンクタンクを兼ねている)を設立し、さらに守旧派の政治家を育成するために私財を投じて「松下政経塾」を興したり、単なる財界の大立て者以上の存在でした。「Voice」もまた、PHP研究所から刊行された、文藝春秋社の「諸君!」などと並ぶ保守系の論壇誌です。

この中では、「諸君!」が一番古く、六九年創刊(〇九年に休刊)。「正論」(産経新聞社)が七三年創刊、今も現役。「Voice」が七七年創刊、これもまだ現役。「新潮45」が八二年創刊(一八年休刊)。「Will」(ワック)が一番後発で〇四年創刊、今も現役です。

七〇年当時にあったのは、「諸君!」だけでしたが、日本中が全国的にリベラルや左派で湧き、学園紛争の嵐が吹き荒れていた時に、保守系の孤塁を守る、といった趣きがありました。七〇年十一月二五日に市ヶ谷の自衛隊駐屯地で割腹自殺した翌年一月号は「三島由紀夫総特集号」を謳っています。とはいえ「諸君!」は右派論客だけを集めた雑誌ではなく、リベラル派の論者も執筆していました。ただし、ベンダサンが「日本教について」を連載した時に、文中で批判した本多勝一氏が反論をした際には、誌上論争のような形となったことを強く記憶しています。なんというか、文春と朝日の代理戦争のような様相だ、という印象をいだいた気がしました。

しかし時代も下って八三年、というと、世界では冷戦構造が崩壊する前、そして日本でのバブル景気が始まる前、思想界も混沌をきわめていた頃で、ここに列んだ人々は、当時の保守系を代表する人たちでしょう。座会の名で何冊か本も出しています。

5

山本氏の講話を元にした「一出版人の人生論:未発表・語り下ろし半世紀」は、以下の章立てになっています(これは編集部によるものでしょう)。

「クリスチャンの家庭に育つ

軍隊に入る

フィリピンでのショック

収容所生活

復員

山に隠れる

出版界に入る

山本書店の設立

「日本人とユダヤ人」裏話

もの書きとしてのスタート

出版界における人生論」

このうち「裏話」が「日本人とユダヤ人」の著者の正体に関する箇所です。

以下、その箇所の引用となります。

「『日本人とユダヤ人』裏話

『日本人とユダヤ人』には前史がある。

五歳くらいのとき、父親にライトの建てた帝国ホテルに連れて行かれたことがあった。父が用事を済ませている間遊んでおいでと言われてホテル中を見て回ったのだが、子供ながら強い印象を受けたらしい。プロムナードの辺りが面白くて、大きくなってからもあの辺りをブラブラする習慣ができた。すっかりライトマニアになって、今でも旧帝国ホテルの構造はよく覚えている。アメリカに行くときは、必ずライトの建築を訪ねることにしており、ほぼ全部訪ねたと思う。

山本書店を始めた頃、校正を家に持って帰るのが大変なので、どこか校正をする場所がないかと考えたときに、思いついたのが帝国ホテルのロビーだった。ライティング・テーブルも、ペンも、インクもあるし、誰も使っていない。そこでもっぱらロビーで校正をしていた。

そうこうするうちに当時のマネージャーと仲よくなり、そのマネージャーがそんなにここが好きなら客用に使われていない部屋を安く貸してあげると言ってくれた。その部屋は、戦争中そばに爆弾が落ちたために床が少し傾斜しており、それで使われていなかったらしい。誰にも言わないという約束でその部屋を借り、取り壊しになるまで自分の部屋みたいに使っていた。

当時、帝国ホテルにはオペラ歌手の藤原義江をはじめ五、六人の住人がいた。たまに寄るホテル内のコーヒーハウスで出会ったのが、ホテルの住人のジョン・ジョセフ・ローラーと、彼の友人のミンシャ・ホーレンスキーだった。二人とも私と同様ライトマニアで、ライトマニアが三人集まっていろいろ話をしていたのが『日本人とユダヤ人』のそもそもの始まりである。

ローラーはアメリカのメリーランド大学の教授で、元来は中世英語の専門家らしいが、当時は進駐しているアメリカ人の海外大学教育のために日本に来ていた。写真は本職はだしで、座間に宿舎があるのに、帝国ホテルのあらゆる細部を写真に撮ろうとホテルに泊まり込んでいたのである。ホーレンスキーはウィーン生まれのユダヤ人で、特許か何かの仕事をしているようだった。奥さんは日本人だった。

あのときは日本に聖書協会ができて百年目だったかと思う。日本はどうしてこんなにキリスト教の伝道がうまくいかないのか。それは宣教師が日本の文化というものを全然知らないからだというような問題意識があって、資料を持ってきたり、いろいろ話し合っているうちにあの本ができあがった。

(中略)

大宅賞のときは、誰にも気づかれなかったが、われわれは全員授賞式に出席していた。

イザヤ・ベンダサンの名で四冊本を出したが、ローラーは任地が変わってからはあまり関与しなくなり、あとはホーレンスキーと私の合作という形になった。

イザヤ・ベンダサンという名前は三人で相談して決めた。ダサンというのは『旧約聖書』民数記に出てくる人物で、コラがモーセに反抗して反乱を起こしたときに、地が裂けて大地にのみ込まれてしまった人たちの一人である。日本語訳ではダタンとなっている。著者が誰だか明らかじゃないだから、地の底にのまれちゃったほうがいいんじゃないかと、そんな冗談から始まった。言い出したのはホーレンスキーではなかったかと思う。ベンは息子とか、子孫という意味である。だからイザヤ・ベンダサンは「ダサンの息子のイザヤ」という意味になり、それと日本語の語呂のおかしさとを引っかけたわけである。イザヤは、本当はヘブライ語読みでエシャヤフと読むべきところだが、それでは面白くないのでイザヤにした。

ラビのトケイヤーさんが、ダサンというのは旧約聖書に一箇所しか出てこないから、誰でも知っている名前ではない、書いた人の中にかならずユダヤ人がいるはずだと指摘していたが、さすがにラビだと感心した。しかもダサンというのは伝統的に悪人の代名詞に使われており、ベンダサンは悪党の息子とか、いたずらっ子というような意味合いになるのだそうだ。そのことも私は知らなかった(攻略)」(同誌二八頁から三〇年頁)

大体、以上です。

引用しなかった箇所によると、両親ともにクリスチャンで(二人とも内村鑑三の弟子だった由)、自らもクリスチャンとなります(旧制中学はミッション系の青山学院で、そこで受洗)。

四二年十月に応召。野砲兵連隊に入隊後、優秀だったものか、幹部候補生として愛知豊橋の士官学校に入る。見習い士官をへて少尉として、敗色濃い四四年五月から終戦までルソン島でマラリアに罹り、惨憺たる戦闘にたずさわったそうです。

私の母方の叔父も学徒動員で台湾に往き、マラリアに罹って復員しましたので、その側聞により、ある程度は、制海権を失なった後の日本陸軍の戦争というものは聞き知ってはいますが、比島は台湾より厳しかったでしょう。

四二年三月に比島戦に敗北し、豪州に逃れたマッカーサーは、「アイシャルリターン」と宣言し、コレヒドール陥落の二ヶ月後には早くもガダルカナル島での反攻に出ており、四五年一月から八月までの日米両軍の死闘は凄まじいものでした。

事実、山本より一回り年長の大岡昇平氏は、四四年三月、教育召集で三五歳の時に徴兵され、同じ比島でもミンドロ島に配属。マラリアに罹って、意識不明の状態で米軍の捕虜となっています。比島奪回を悲願とするマッカーサーの米軍が四四年十月にレイテ湾に上陸し、補給路を断たれた八万の日本軍は戦病死・餓死で壊滅してゆき、生還率わずか三%の惨状に陥りました。大岡「野火」に見る飢えと狂気の果てのカニバリズムは、フィクションですが、その絶望的な戦闘の現実でした。もっとも大岡氏は「野火」や「俘虜記」などの個人的な戦争の関わり以外に、戦争全体を眺望する「レイテ戦記」を、厖大な資料をもとに、六〇年代後期に「中央公論」に連載しており、七一年には本として刊行しています。おそらく山本氏も、それは読んでいたことでしょう。

しかし山本氏は、あの悪名高い内務班での苦労などはなかったようです。お坊ちゃん育ちの氏は、初年兵教育係の二、三年兵が元ヤクザや板前で、ギャップが面白く思われ、逆に親切にしてくれたとあります。運が良いというべきでしょう。戦後、「真空地帯」や「兵隊やくざ」などに描かれた地獄を知らずに、内務班生活を過ごしたことになります。ただし氏が軍隊と戦争で受けたものは精神の深いところに傷を残し、それは後の著作に表れています。その不合理で不条理な閉鎖的な世界は、清廉で理路整然とした氏の世界とは、かけ離れたものだったと思われます。

あと、同誌の別な頁には、未亡人の山本れい子氏が「回想 夫七平との歳月」という文章を寄稿しており、そこには、晩年、膵臓ガンと闘病する山本氏に対して、

「『日本人とユダヤ人』のほんとうの執筆者は誰か、当時、ずいぶんと取り沙汰されました。私はあんまり詮索しない性質ですので、ずっとそのことには触れないでいたのですが、一昨年(九〇年)の大手術のときに、手術室から再び生きて帰れないということもありうると思い、その〝真相〟を訊いてみました。「イザヤ・ベンダサンて、あれ、あなたなんでしょう」と、ニコニコ顔でいいました。「まあね、そういうことなんだよ」。それが主人の答えでした。そして、大宅賞の受賞パーティのときに来ていた外国人とは、こんなふうにして知り合ったのだそうです」

(として、前述の話をされて)

「主人は、茶目っけもあって、著者の〝真相〟を別なふうにいったりしているようですが、一人で書いたというのが、ほんとうの〝真相〟のようです」(同誌五二八頁)

――とあります。

山本氏は晩年、二度にわたるガンとの一年五か月に及ぶ苦痛にみちた闘病生活をされていた由で、そのことも、今回、私は初めて詳しく知ったしだいです。享年六九歳。まだまだ文筆家としては活躍できる年齢で、書きたいテーマもあったであろうし、惜しい人を志半ばで失くした、という感慨が新たです。

ともあれ、「日本人とユダヤ人」の著者の真相は、上記の通りです。

こうしたことは、誰かが、もう少し、確実に言ってもらわないと、困ると思うのですが、これで私としては、自分なりに判ったので、すっきりしました。元同僚の助言には感謝しています。S君、ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?