「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第三講 地の民(1)

1

さて、ここでは、ちょっと目先を変えて、「日本人とユダヤ人」の中でのミスを取り上げてみます。

該博な知識を披露し、博覧強記を誇るベンダサンでも、いくつか間違いを犯している、と判れば、それは(学識の足りない私のような)貧しい読み手としては、少しばかりイジワルな歓びに満たされるのではないでしょうか。

文庫版に――、

「奴隷が虐待されたというのは後代の偏見で、最近の研究では非常に大切にされたらしいことがわかっている。大カトーの時代には、ある祭の日には奴隷を上座に据えて主人が給仕したという。さらに昔には、毎日のようにそうしたのであろう」(四一頁)

――とあります。

この祭とは、「サトゥルナリアの祭」のことでしょう。大カトーは紀元前二世紀頃のローマの政治家です。

サトゥルナリアとは、ローマ神話の神サトゥルヌスすなわちサターン(Saturn)に由来するもので、サターンとはギリシャ神話のクロノスと同じですから、時の神であると同時に、(本来は)農耕神でした(むろん、惑星では土星を指します)。

それでなのか、由来はよく判りませんが、サトゥルナリアの祭は、紀元前三世紀に、ローマが第二次ポエニ戦争でカルタゴに惨敗を喫した際、戦意昂揚のために行ったのが始まりとされている「あべこべ」祭りです。すなわち、この祭りの間(当初、十二月一七日だけでしたが、その後、好評のためか、十二月二三日まで一週間、延長されたそうです)だけは、奴隷を上座に据えて、主人が給仕をする、といった遊びがなされたのです。

もちろん、祭りが終われば、元の通り、奴隷は奴隷の身分にもどされますので、ここはベンダサン、筆が滑ったものか、「さらに昔には毎日のようにそうしたのであろう」といったことは有りません。

まあ、この辺りは、博識なベンダサンの、それこそ「お遊び」かも知れません。わざといい加減なことを書いて、「そうじゃないだろ」というツッコミを期待したのかも、と思わないでもないです。

しかし、次の文章は、もう少し大きな異和感があります。

文庫版のすぐ先に――、

「二千年前のことだが、有名なラビ・エレアザルは「アム・ハ・アーレツ(一種の賤民)は見つけ次第八ツ裂きにして良い」といった。弟子が驚いて「八ツ裂きとは少しくひどいではないですか。せめて屠殺といわれたら」というと「家畜は屠殺するとき祝福せねばならない、だがアム・ハ・アーレツはその必要がない」と答えた。彼の目には、ある種の人間は、家畜以下だった」(四三頁)

これは、少し解説がいるでしょう。

「アム・ハ・アーレツ(アム・ハアレツ=Am ha'aretz)」は時代とともに意味が異なっている用語です。ここに記されたラビ・エレアザルがどういう人か、私は判らなかったのですが、後述するバビロニア・タルムードに出てくる人で、おそらくイエス時代前後のラビ(ユダヤ教の宗教指導者)です。「それから二千年後、ユダヤ人は主としてドイツで同じ憂き目にあった」とあるからには、ナチス・ドイツが敗北した四五年から単純に二千年を引けば、紀元前五五年となります(アウシュビッツに代表される絶滅収容所の設立や、四二年のヴァンゼー会議=ナチスの方針としてユダヤ人に対する「最終的解決」が決定された日から算えると、もう少し前となるでしょう)。もっとも「二千年後」というのは大ざっぱな言い方ですから、必ずしもイエスより半世紀前とは限らないので、同時代なのかも知れませんが、私には同定できませんでした。エレアザル(Eleazar)というのは、モーセの兄アロンの息子の名で、だからユダヤ人には非常に多い名前であり、ラビでも何人もいて、「有名な」と言われても、どれだか特定できないのです。

ただ、このラビ・エレアザルの発言にも、現在では同じユダヤ人からの疑義が有るようです。私が見たのは、「ヘブライ・ユニオン・カレッジ(HUC)年報(Hebrew Union College Annual)」に掲載された以下の論文の抄録(Abstract)でした。本文はネットには上げられていませんが、抄録は読めます。(※1)

「バビロニアの賢者はアム・ハ・アーレツを人間以下と見なしたのだろうか」(Jonathan A. Pomeranz:Hebrew Union College Annual, Vol. 87 (2016), pp. 115-143)

※1 https://www.jstor.org/stable/10.15650/hebruniocollannu.87.2016.0115?seq=1#page_scan_tab_contents

これはジョナサン・ポメランツという人が一六年に発表した論文で、抄録によると、これらの敵対的な記述はバビロニア・タルムードにしか見られず、偽書の可能性もある。タルムードはバビロニアともう一つ、エルサレム(ないしパレスチナ)・タルムードがあるが、そちらにはこうした敵対的な記述はない。云々。といった反証です。が、しかし、エルサレム・タルムードは成立の初期に散逸した後、ちゃんとした写本がライデン大学版しかなく、それも不完全なものだ、と言われております。ただし、ロマニオット(ギリシャ系ユダヤ人=現在、ギリシャには殆どおらず、イスラエルと米国(主にNY)にいるだけだそうですが)は、エルサレム・タルムードを重んじる、と言われています。

しかし、もともとユダヤ系の大学であるHUCの年報に載った記事を、額面通りに受けとる訳にはいかないでしょう。この大学はキャンパスが分散しており、創立はオハイオ州シンシナティ、その後ニューヨーク、さらに補助的キャンパスがロサンジェルスやエルサレムにあるそうです。ポメランツがどこに属しているのか不明ですが、設立したのはユダヤ教改革派ですから、その公式年報の論文は、どうしても親ユダヤ的に偏るはずです。あまりに矯激な二千年前のラビ・エレアザルの言葉が現代では差別的だと判断されるだろうから、それを標的にした反ユダヤ主義の批判を封じるための擁護論、と見られても仕方ないでしょう。実際、抄録を見ただけでも、かなり割り引いて古代のユダヤ人を好意的かつ擁護的に捉えているのではないか、と考える必要があると思われます。

タルムードとは、ヘブライ語で「研究」の意味ですが、四世紀と五世紀に編纂されています。バビロニア・タルムードが現在の形になったのは六世紀とのことです。もともと、ユダヤの「口伝律法」(「成文律法=トーラー」に対比して、そう呼ばれる)だったものを編纂して、これをミシュナー(註解ならびに論議)と呼び、それに解説を加えたものがタルムードです。特に紀元六六年から七〇年にかけてのユダヤ戦争で国家として滅んだ後、民族的アイデンティティが失われかけた紀元一世紀から三世紀にかけてミシュナーの編纂が始まっています。後述しますが、中東のユダヤ人が正典聖書=律法であるモーセ五書、預言書、歴史書、諸書(詩篇や知恵文学)とタルムードを読むのに対して、東方ユダヤ人(アシュケナージ)はタルムードしか読まない、という意外な現実もあります。しかし、サバタイ派(シャブタイ派)など、宗派によってはタルムードをユダヤ律法とは認めないものもあるなど、細部にわたっては複雑なようです。

2

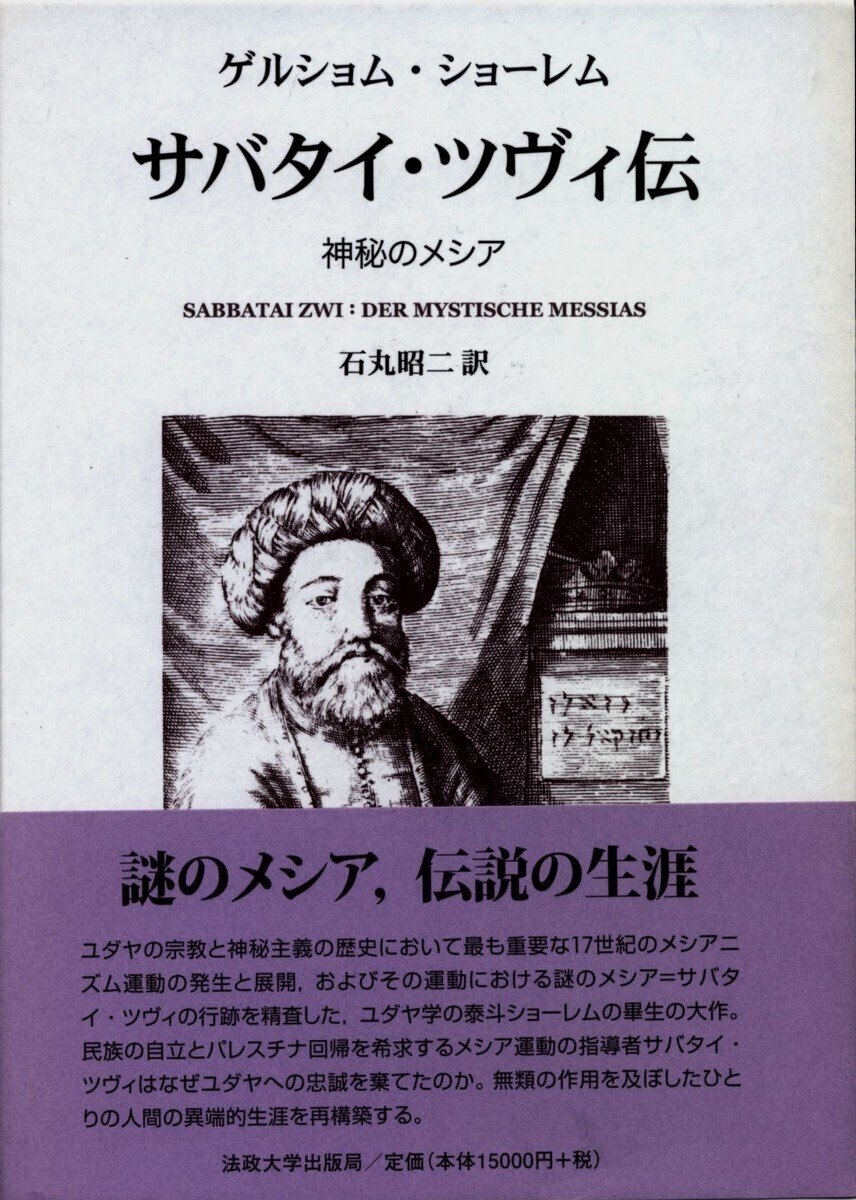

そういえば、サバタイ派については、私は少し調べたことがあります。あまり知る人は少ないでしょうから、ユダヤ教の秘教と複雑怪奇な神秘主義運動に属する知見にも言及しておきましょう。

十七世紀に東欧にて大規模なユダヤ人虐殺事件があり(推定十万人が殺されたと記録にあります)、その前後の時期にユダヤ人を救済する、という伝承がありした。しかも救済の前には大きな迫害があって、そののちに救世主が現れる、という伝説もあったため、カバラ学者たち(カバリスト)は数秘学による年数の計算に没頭して救世主出現の年を研究したのですが、この動き(というか、救世主待望の機運)が東欧から中東にも広がり、イズミール生まれのカバラ研究者サバタイ・ツィビが救世主(メシア)を自称しました。しかし、正統派のラビたちからすると、かなり異端的言動が目立ったので、彼はイズミールから追放されます。以後十年余、各地を放浪してエルサレムにたどり着いたツィビは、その途上のガザで預言者を名乗るガザのナタンと出会い、これがサバタイ派の誕生となります。

ツィビはエルサレムでメシア運動を始め、在聖都のラビたちから、イスラム教徒の反目を買うとして、一騒動起こします。当時、ユダヤの宗主国であるオスマントルコ帝国も無視しえない勢力となったため、自らコンスタンティノープルに上京して捕らえられ、イスラム教への改宗か死か、選択を迫られ、驚くべきことにツィビは改宗を選んで運動に水を差しました。失望のあまり棄教する者さえいたそうですが、一部の熱烈な信者は残りました。彼の支持者たるナタンなどは、あくまでもツィビの行為は、あえてクリフォトの領域(カバラで言う、ダークサイド)にその身を置いたのだ、といった擁護論もあり、普通だったら、その瞬間に瓦解しそうな偽メシア運動も、衰退したとはいえ、即壊滅することはなかったそうです。

私は、本業であるSFの創作の方で、カバラに記述された「セフィロトとクリフォトの樹」についての、一般の書やネット上にある以上の知見が必要となって、知り合いの白魔術研究家に聞いて、いくつか教えてもらったことがあるのです。SF作家も長くやっていると、そういう普通ではない知り合いも出来るのです。カバラもまたユダヤの口伝律法の一つですが、タルムードより、より密教的な色が濃い神秘主義関係の文書であり、現在では、魔術関係の研究者には、わりとお馴染みの書物でもあります。

その時、私が求めていたのは、具体的には、アレイスター・クロウリーが使ったとされる、ある呪文についての裏取りだったのですが、これの解説として紹介されたのが、一七世紀に起こったサバタイ派のメシア運動の中心人物、ツィビとガザのナタンの文献でした。メールで問い合わせたら、PDFファイルを添付した返信が届きました。

この内容の読解が非常に難解で、控えめに言っても怪しいことこの上ない文書でしたが、このサバタイ派はタルムードを認めず、独自の立場を取っていました。メシア運動のサバタイ派は正統派のユダヤ教からすると異端のようですが、他方、現在のユダヤ教、特にハシディーム(敬虔)派の教義にはサバタイ派とほぼ同じ思想が散見されると言われていて、そこにサバタイ派が影響を与えているのも事実だそうなので、ますます複雑な関係性なのですが、まあ、この件はこれくらいでいいでしょう。どの宗教でも、密教や神秘主義思想に属する事がらは、あつかいが難しいです。

いずれにせよ、私が知らないだけで、どうやら有名らしい古代のラビがそう言った、とタルムードにあるのです。完成された時点からだけでも千五百年は経っている古文書にある特定の文言だけをあげつらって、現代のHUCの大学紀要などで、バビロニア・タルムードは偽書だった、とか言われても、にわかには信じがたいでしょう。

そして、捕囚の前と後では、かなり古代ユダヤ人の寛容さが異なっています。極端に排他的です。

先に北イスラエル国がアッシリアに滅ぼされ、支配階級が捕囚で連れ去られた、と記しました。その時、イスラエル国の首都はサマリアでした。内乱から分かれたとはいえ、元は同胞なのですが、旧約や新約聖書におけるサマリアへのユダヤ人の敵視は、現代の私たちからすると、異常に思えるほどですが、これは言ってみれば、同族嫌悪の極地のようなものです。もともと同族だった人々が、宗教的に堕落しているので、戒律を重んじるユダヤ正統派としては、単なる敵国人よりも蔑視され、敵視される。そういう構図があります。ましてやサマリアは分裂した国家の対立する首都ですから、好感情は持てないのが道理でしょう。

しかし、分裂した国など、どこの歴史にだってあります。日本も南北朝で分裂した時期がありましたが、それをもって、南朝に付いた人々やその地域をいまだに差別している、などということは考えられない。しかし日本の常識は世界では通用しません。同じローマの国教だったローマカトリックとギリシャ正教会は長い間、犬猿の仲でしたし、そのカトリックとプロテスタントの間の確執はバチカンが方針を転換するまで続きました。一神教の宗教とは、本質的に、そういうものかも知れません。

3

アッシリア捕囚の後は、この、かつての首都だったサマリアの地(都市名から広く地域名として呼ばれるようになります)は、アッシリア帝国による他国からの移民政策が採られ、異人種の移民が多く住むようになりました。元からいたユダヤ人やその文化は彼らに呑みこまれたようです。特に祭司階級がいなければ、オリエント全域は多神教文化圏ですから、たやすくタガが外れて、多神教に染まりやすくなる。これは、ヨシュアがカナン侵入を率いた時代から変わらない、ユダヤ人=ユダヤ教の桎梏(しっこく)のようなものです。この場合、呑みこまれた、というのは単に文化的に本来の一神教たるユダヤ教を捨てた、というに止まりません。そこには、そうした異教徒の女性と結婚して、異教の文化に染まった人々をも指します。血の混淆です。これはユダヤ教にとっては、異端以上の禁忌でした。第二講の5で触れた、捕囚以後に二度目のイスラエル帰還を企図したエズラが、捕囚期間に異教徒と結婚した祭司階級に対して、離縁しろと迫ったことを思い出してください。異教徒の妻に改宗の余地すら与えていない、途方もない宗教的暴力だと思うのですが、古代ユダヤにおいて、預言者エズラにはそれが当然だったのです。

だから、アム・ハ・アーレツには、雑交配人種に対する純血主義者の差別までもが含まれている。そう考えるのが自然だと思います。

そして、当然のことながら、当時まだ存在した南のユダ国の人々からは、異端や異教に転んだ、かつての同胞を蔑視する傾向が見られました。後のサマリア人への差別の萌芽です。

「地の民」を意味する「アム・ハ・アーレツ」とは、時代によって様々な色合いを持ちますが、当初は、サマリアに代表される、ユダヤ教本来の一神教の戒律を忘れ、祭儀を怠る人々を指していたようです。聖書では「地の民」と訳されています。

これは、ヘブライ語でハ・アーレツ(Haaretz)とは、直訳すると「その土地」を意味し、故国イスラエルを指します。その名の現代イスラエルの新聞があるほどです。しかしこれに、Am(の民)が付くと、全く違う意味を帯びるのです。

もっとも、これには異説もあり、たとえば、マックス・ウェバーは、(プロテスタントですから当然なのですが)キリスト教の教義に寄りそった解釈をしており、アム・ハ・アーレツは、前述した南ユダ国の王ヨシヤが進めた「申命記改革」の担い手であり、もともと首都から離れた鄙里(ひなざと)に定住して、しかしいざという時には、召集され、兵役義務を持つ戦士集団ではないか、との見方をしています。ただ、私は、これは少し、うがち過ぎではないか、とも思われます。そうしたことを証明する考古学的な証拠や史料が何もないのですから、にわかに、そうですか、とは信じられない。そもそもヨシヤ王に忠誠を誓う部下なら、メギドの戦いでともに戦死していそうなものです。

いずれにせよ、これがさらに、南ユダ国が新バビロニアに滅ぼされて、民族の大半がバビロン捕囚の憂き目にあった後、そしてネブカドネザルとバビロンが亡び、ペルシャ王から帰国を許されて、パレスチナにもどった時代には、このアム・ハ・アーレツ(地の民)と呼ばれる民は、上記のような「破戒者」の意味を色濃く持つようになったようです。ただの民族内差別ではなく、非常に歴史のねじれが絡んだ、複雑な差別意識です。割礼した純血のユダヤ人ではない、他民族=異教徒との交配種族への蔑視も、そこには含まれているでしょう。

だから、これを単なる「賤民」と呼ぶのは、どうかと思われのです。

バビロン捕囚から帰国した人々の目には、数十年にわたる民族的宗教的な統一から疎外されて、かつての宗規や戒律を忘れた、もともとの同胞であった人たちは、酷く堕落した人間のように見えたでしょうし、それなりの苦難に満ちた捕囚生活を送ってきた自分たちと較べて、ある種の自由を得ていた彼らへの、やりきれない思いもあったことは確かだと思います。そうした感情や思いが積み重なって、過剰な差別意識が生まれたのも、理解できますが、当のアム・ハ・アーレツたちにとっては、それは不当な差別以外の何ものでもなかったでしょう。

ましてや、見つけ次第、八つ裂きにされては、たまったものではありません。

しかし、二度にわたる捕囚という民族的危機を乗り越えて、帰国した少数の、しかもこれからまず神殿を再建して、民族再興を図ろうという祭司階級に率いられた人々と、残留民との間には、ぬきがたい断裂が横たわってしまっていたのです。

特に、その時代の預言者たるエズラやネヘミヤの事績を記した、旧約のエズラ記、ネヘミヤ記には、アム・ハ・アーレツに対する根強い反感や差別が見受けられます。すでに意識ではなく、れっきとした差別的対応です。

エズラ記には――、

(捕囚民が帰国して、神殿を建てていることを聞いた「ユダとベニヤミンの敵である者たち」が、ユダ総督ゼルバベルや族長のもとに来て)

「われわれも、あなたがたと一緒にこれを建てさせてください。われわれはあなたがたと同じく、あなたがたの神に礼拝します」

(と言ったところ、ゼルバベルらは)

「あなたがたは、われわれの神に宮を建てることにあずかってはなりません。ペルシャの王がわれわれに命じたように、われわれだけで、イスラエルの神、主のために建てるのです」

そこでその地の民(アム・ハ・アーレツ)はユダの民の手を弱らせて、その建築を妨げ、その企てを破るために役人を買収して彼らに敵せしめ、ペルシャ王クロスの代からペルシャ王ダリヨスの治世にまで及んだ」(第四章第一節から第五節)

――とあり、こうなると、帰国した捕囚民と、捕囚から免れてパレスチナに残留したユダヤ人の末裔(それが、おそらく地の民)との間に、なんらかの敵対関係、ないしそれに準じる離反と差別があったのか、とも思われます。それは、自分たち捕囚民が敵国の首都で辛酸をなめていた間も、ユダヤ教の信仰を忘れなかったのに、パレスチナに残留した地の民らは、異神をあがめ、偶像礼拝していた、堕落した者たちで、一緒に神殿を建てることは出来ない。との判断かも知れませんが、よく判りません。いずれにせよ、差別された方は憤懣にかられて、敵対的行動に出ます。これがさらなる両者の対立を深めるのです。

せっかく捕囚によって分断されたかつての同胞らから、けんもほろろに絶交された「地の民」は、当時、そこを治めていたアルタシャスタ王(アケメネス朝ペルシャ王のアルタクセルクセス一世)に告訴状を書き、讒訴します。曰く――、

「王のもとから我々の土地にもどってきた彼らユダヤ人は、エルサレムに新しい町を興し、城壁を築きつつあります。もし完成したら、納税もしないでしょう。歴代の記録を調べれば、この町は叛きの町で諸王らに害をなしたこと、謀反の町だと判ります。云々」

これを読んで王は返書を送り、神殿建設は頓挫します。キュロス二世王はもう亡く、アケメネス朝の王統はダリウス王朝に変わっており(一説には、ダリウス朝は帝位を簒奪したとも言われる)、アルタシャスタは三代目の王ですが、ユダヤ側ではキュロスの宗教的寛容さに恩義を感じていて、この王朝では一度も反乱など起こしていません。宗教政策においても寛容な王として知られています。預言者ネヘミヤは、ユダヤ人ながらも王の側近だったと言われ、総督としてユダヤ属州に派遣されています。ネヘミヤは、この神殿建設中止命令を撤回して、自ら神殿再建に乗り出します。

こうした経緯から、当然のごとく、両者の関係は以前よりさらに悪化したと思われます。

やがて、そうして、アム・ハ・アーレツは「不道徳な人々」「不敬虔な人々」そして、やがては「罪人」とまで呼ばれるようになるのです。それは当然、時代によって差はありますが、たとえば、ネヘミヤ記には――、

「われわれはこの地の民(アム・ハ・アーレツ)らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない」(第十章第三十節から第三十一節)

――と戒律を守らない人たちと一線を画しています。ほぼタルムードの記述に近づいている。

これがさらにイエス時代より後(というか、ユダヤ戦争で神殿を失なった後)に編纂されたバビロニア・タルムードには、おそらくベンダサンが引用したものは、これだと思われますが、ネットを探し回って見いだした訳文には、次のように記されています(※2)。タルムード「ペサキム(Pesachim)」(過越の祭)第四九葉第二面より。

※2 https://wol.jw.org/ja/wol/d/r7/lp-j-rb/101976246#h=16

(これはタルムード原典の翻訳ではなく、エホバの証人派による訳文で、しかも抜粋された引用ですから、厳密には正確さに欠けます。私としても他の学術的な出典を探したのですが、ネット上で、これに対照するタルムードの訳文を見つけられませんでした。とりあえず挙げておきます。なお、タルムードはヘブライ語で書かれたものだけが正典とされ、翻訳は正典とは見なされません)

「(人は)アム・ハ・アーレツの娘と結婚してはならない。彼らは忌むべき者であり、その妻たちは害獣に等しい。そうした夫婦の娘については、次のように言われている。凡て獣と交わる者は詛わるべし(申命記第二十七章第二十一節)」

「ラビ・エレアザルはこう言った。アム・ハ・アーレツについては、安息日に当たる贖罪の日に、その者を刺し殺すことが許される。アム・ハ・アーレツと連れ立って道を歩いてはならない」

「ナーマニの子、ラビ・サムエルは、ラビ・ヨハナンの名によってこう語った。アム・ハ・アーレツを魚のように引き裂くことも許される」

現在、ネット上には、複数の英文(時にはヘブライ語の)タルムードがアーカイヴされています。しかし、それぞれ編纂方法が異なるのか、なかなか適切なものが見つかりません。後述する「サンヘドリン」に関するタルムード原文(英語)は、別な章分けで記されており、この箇所に相当する英文は、そちらでは見いだせませんでした。

以下の「Judeo-Christian Research」サイトの49bページに、対応する英語版のタルムード文書がありましたが、欠損箇所を補っていたりして、私の語学力では私訳に限界があります。ですから、これらの訳文は上記のものも含めて、参考に止めてください。まずは原文ですが、

https://juchre.org/talmud/pesachim/pesachim.htm

「but let him not marry the daughter of an 'am ha-arez, because they are detestable and their wives are vermin, and of their daughters it is said, Cursed be he that lieth with any manner of beast.4.

......

R. Eleazar said: An 'am ha-arez, it is permitted to stab him [even] on the Day of Atonement which falls on the Sabbath. Said his disciples to him, Master, say to slaughter him [ritually]? He replied: This [ritual slaughter] requires a benediction, whereas that [stabbing] does not require a benediction.

......R.Eleazar said: One must not join company with an 'am ha-arez on the road, because it is said, for that [the Torah] is thy life, and the length of thy days:6

R. Samuel b. Nahmani said in R. Johanan's name: One may tear an 'am haarez like a fish! Said R. Samuel b. Isaac: And [this means] along his back.」

以下、私訳です。

「しかし(人は)その娘をアム・ハ・アーレツと結婚させてはならない。彼らは忌むべきものであり、彼らの妻は害獣であり、彼らの娘たちは、こう言われているからである。「すべて獣と寝る者は呪われるべし」と(注:出典「申命記:XXVII 21」)。……

ラビ・エレアザルは言った。安息日にあたる贖罪の日でさえアム・ハ・アーレツを刺し殺すことが許されている。

弟子たちは彼に言った「師よ、せめて彼を宗教的な屠畜と言ったらどうでしょう」

彼は答えた。「儀式的な屠畜は、祝福を必要とするが、この殺害には祝福を必要としない」……ラビ・エレアザルは言った。「人はアム・ハ・アーレツと道で一緒になってはいけない。なぜならば、律法はあなたの命であり、あなたの日々の長さであると言われているからだ(注:出典「申命記:XXX 20」)。

ナーマニの子、ラビ・サミュエルはラビ・ヨハンナの名で言った。「アム・ハ・アーレツは魚のように引き裂くことが出来る」。イサクの子、ラビ・サムエルは言った。「それは背中に沿って(引き裂くの)だ」」

注釈で加えられている「申命記」は旧約にある最古の律法典です。最初の「XXVII 21」は第二十七章第二十一節を意味し、「『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない」とあります。獣姦の戒めですが、つまり当時のラビたちは、アム・ハ・アーレツをみな、獣姦者だと考えていたようです(あるいは、そう言って貶めていた)。ちなみに申命記やレビ記には、やたらと獣姦への戒めが記されています。古代の遊牧民だから、あって当然とは言いませんが、記されているということは、違反者がいた。ということになりますから、実際に獣姦をしていた人たちも少なからずいたのだ、とは思われますが、旧約の神はこれを厳しく戒めてもいます。次の「XXX 20」は第三十章第二十節ですが、さして意味がないので略します。

4

ところで、ここで言及される「有名なラビ・エレアザル」を、先述したように、私には特定することが出来ませんでした。バビロニア・タルムードの編纂が最終的に完成したのが、紀元六世紀頃とあるので、厳密には、それ以前の人としか判りません。ただ、文脈からすると、イエス時代前後の人としか思えないのですが、同じ名前がやたらと多いため(これは、前述したよう、モーセの兄アロンの子の名でもあり、人気のある名前らしくユダヤ人の特にラビや祭司には多いのです)、ネット検索で同定するのは不可能でした。タルムードでは注釈や出典なしで「R.Eleasar」とあるだけなので、そこからの類推も無理です。

ただ、書いてあることは、ほとんどアム・ハ・アーレツへの猛烈な呪詛に近い。こうなると、もう戒律がどうこうといった次元を超えて、同族がゆえの近親憎悪ともいうべき何かを感じますが、だからこそ、これを単純に「一種の賤民」と訳すのは、どうかと思えるのです。

そして、さらにイエス時代から離れたプレないし初期キリスト教会時代になると、今度は逆に、「イエス・キリスト」は、そうした差別された罪の人々をも、いな、差別された罪人だからこそ、彼らをも救ったのだ。といった新たなキリスト教的解釈に転じます。ユダヤ人のラビやパリサイ派が「罪人」と蔑視する人びと(=アム・ハ・アーレツ)を、むしろ神の子、イエス・キリストは救いに来たのだ。というクリスチャンの反ユダヤ主義の温床でもあります。そんなことを言ったら、イエスはもとより、ペテロを始めとする十二使徒も、初期キリスト教会の礎となったパウロも、みな全員がユダヤ人なのですが、クリスチャンはユダヤ人を迫害しつつも、都合の良い時だけ、ユダヤ教を利用して、そうした根本的な事実を捨象する傾向にありますから、言うだけ無駄でしょう。

マタイ福音書には、イエスの宣教の始まりが記されています(マタイ書第四章第十二節から第十六節【注】)。

「さて、イエスはヨハネ(洗礼者ヨハネ)が捕らえられたと聞いて、ガリラヤへ退かれた。そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方にある海べの町カペナウムに行って住まわれた。これは預言者イザヤによって言われた言(ことば)が成就するためである。

ゼブルンの地、ナフタリの地、

海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、

異邦人のガリラヤ、

暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、

死の地、死の陰に住んでいる人々に、光がのぼった」

――これは、当時のガリラヤが、アム・ハ・アーレツが集中して住んでいる中心地だったからだ、と言われています。ゆえに、むしろ逆に、イエスは、そうした最底辺の人々、「罪人」とそしられる人たちの中にあえて身をおいて、そこから教えを始めることによって、ごく一部の特権的な豊かな民を救うのではなく、ユダヤにおける最下層の貧しい民を救うために来たのだ、という謂いでしょう。

ちなみに、ここに引用されているのは、旧約の預言書イザヤ書第九章の冒頭ですが、その時代に、「異邦人のガリラヤ」に、そうした意味(=地の民が大勢いる)があったかどうかは不明です。新約聖書は旧約聖書のパッチワーク、というか縦横なる引用のつづれ織りから成っていますので、さしたる意味はなく、単なる権威づけのために引用されることも、しばしばですから、イザヤ時代のガリラヤが、「異邦人」の町、と呼ばれても、それがすぐにアム・ハ・アーレツの町かどうかまでは判りません。

【注】 この講読では、初出およびそれに準じる箇所では、「マタイ(による)福音書」と正式に記しますが、その通常な略称「マタイ伝」は使わず、単に「マタイ書」とします。これだと「ローマ人への手紙」を「ロマ書」と普通は略すので、紛らわしいかとも思いますが、その場合は「ロマ書簡」とします。格別に、これといった理由はないのですが、私が「……伝」という、いかにも古めかしい語感が気に入らないのと、高校の頃、つまり「日本人とユダヤ人」を読んでいた時期に、私が格闘した吉本隆明の「マチウ書試論」のひそみに倣った、と言っておきましょう(隆明の言うマチウはマタイを指します)。ご了解願います。

マタイ福音書(第九章第十一節)には、イエスが取税人などと同席している時、パリサイ派がイエスの弟子たちに批判を浴びせる場面があります。

当時、取税人は世間から白い目で見られる職業でした。取税人が取り立てる金は、ユダヤ人ではなく、ローマ帝国へと納税されるものだったので、彼らはローマ人の手先だと見なされ、蔑まれたのです。取税人を統括するのは総督の役目ですが、総督に雇われて取り立てているわけではなく、彼らの給与もまたその税の中から払われる仕組みでした。巧妙な分断政策と言えますが、圧政を布くローマ帝国への怨嗟は、当然、その手先へと向けられます。

パリサイ人は言います。

「なぜ、あなたがたの先生は、取税人や罪人などと食事を共にするのか」と。

これに対して、イエスは、

「わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」

――と反論しています。

これは、それなりに立派な宗教的な寛容精神ですが、キリスト教徒は歴代、こうした寛容性を示したイエスをあがめながら、イエスがそうはしなかったユダヤ人の末裔を迫害し続けたのですから、それが果たしてイエスの教えに従ったものなのか、どうか。想いはつきません。

私が思うに、キリスト者はキリスト者で、いや、あらゆる人は、また己の中にアム・ハ・アーレツを持っている。常に自分より劣った、罪にそまった人間がいて、彼らより自分はマシなのだ、と思っている。そして、よっぽどの劣悪な状況下では、そうしたアム・ハ・アーレツを殺しても良いのだ、と思っている。ホロコーストの歴史を振り返れば、そう考えるしかないのです。

いずれにしても、原始キリスト教団でのイエスが、本当にそういう意図で布教活動をしていたのか、それはさておき、それから二百年後くらいに出来た初期キリスト教会の立場は、完全に、そういうスタンスで、新約聖書の解釈も、また、かつての祭司集団であるレビ族の末裔たるパリサイ派とイエスの対決を描いているように思えます(レビ族は、十二支族の中に算えられることもありますが、普通はそれ以外の部族として、領土を持たないが、崇敬される、特権的な存在でした。そしてパリサイ派はレビ族の裔だと言われていました)。

こう考えてみると、ベンダサンが、アム・ハ・アーレツを「一種の賤民」と簡略な意訳で記した意図は、本当はその実態を知っていて、深い意味を込めて、あえて、やった可能性が高いようにも感じられます。つまり、それは、イエスの新約世界から、ことさらに離れて、当時の正統派のユダヤ人たちがどう考えていたか。そっちの方を重視せんがために、わざとそういう訳語を当てて、貶めた。そして、イエスは、そうしたアム・ハ・アーレツなどの戒律を遵守しない罪人さえ、むしろ罪ある人々を救済するために、この世に来たのだ。というキリスト教徒の、実際には、それがユダヤ人を差別し、弾圧し、虐殺していった。それはそれなりに歪んだ解釈と歴史とを否定したかったのかも知れない。疑えば、いくらでも疑うことが出来る事案です。

しかしながら、私が一番懸念するのは、こうしたユダヤ人特有の純血ないし正統主義的な原理主義による差別が、今もなお、脈々と生き続けていることです。

パレスチナに、イスラエル国家が建設される前から、当然のことですが、ごく少数のユダヤ人も、アラブ系イスラムやアラブ系キリスト教徒とともにいました。彼らは、しかし、建国後も、ユダヤ国家たるイスラエルの国民としては認められず、十把一絡げに「パレスチナ人」と呼ばれたのです。「ミズラヒム」とも呼ばれていた彼らは、血統からすれば、古代ユダヤ国家が滅んで後、ずっとそこに住んでいたユダヤ人もいたであろうし、またいずれかの時代に移住してきた者もいたかも知れませんが、民族的にユダヤ人であることに変わりはない。ところが、主にアシュケナージと呼ばれる東方ユダヤ人が主体となって建設されたイスラエル国家には、彼らのいるべき場所はなかった、という事実があります。

付言すると、なによりも、人数が絶対的に多いのが、アシュケナージの強みであり、人口比で言えば、現在、世界中のユダヤ人の数は千四百万とも千五百万人とも言われますが、そのおよそ九割がアシュケナージなのです。むろん世界中に散らばってはいますが、イスラエルでは、その人口比が、直接、移民の数に反映されますので、結果的に彼らが指導権を握ることになります。

ミズラヒムは他にも、クルドやグルジア(ジョージア)など、別な地域にも存在しますが、パレスチナにいたユダヤ人は、いわば完全に外部からやってきたアシュケナージと、民族離散後にスペインを中心に住んでいたセファラディとが国家の主導権を握った段階で排斥されました。ミズラヒムが顧みられない状況は今も続いています。今のイスラエルでの比率でいえば、ミズラヒムとセファラディは、ほぼ同数です。しかるに、ミズラヒムにはろくに権利が与えられていない。

これを解き明かすには、まず先に、アシュケナージとは何か、という問題があります。

といっても、ほとんどの日本人はユダヤ人の中に人種的な違いがあることすら知らないでしょう。日常的に接していなければ、判るはずがないからです。そして、アシュケナージを見て、それがユダヤ人だと判る日本人もほぼいないのではないか、と思われます。

戦前に「新青年」で活躍した挿絵画家、竹中英太郎は恐るべき精進で、世界各国の人間を描き分けることに精通し、ユダヤ人も描き分けたと言いますが、それは特殊な事例でしょう。竹中英太郎は特異なライターであった竹中労氏の父親です。五木寛之「戒厳令の夜」映画化の際に関わった竹中労は父の画を作中に登場させています。

なお、アシュケナージは単数形で、通常はアシュケナージムと複数形で記しますが、ここでは使い慣れた単数形で表記しています。セファルディ(別表記)も同じく単数形で、複数形だとセファルディムですが、ここでは、あえてセファラディとします。私には、特に講読では、使い慣れた術語が必要なので、どうかご了解ください。

民族学的にも異なる人種だと(外観からは)思われるのですが、実際、文化的(宗教的)にも、両者はずいぶん違います。セム系の(つまり元からパレスチナに起源を持つことが明白な)セファラディは、旧約(トーラー、モーセ五書、預言書その他)、ゾハール(律法の解説書)、タルムードを聖典としますが、アシュケナージは基本、タルムードしか読みません。話し言葉もイディッシュ語で、これは言語学的には、ドイツ語の方言となります(崩れた高地ドイツ語にヘブライ語やスラブ語の交じったもの)。明らかに、両者には文化的断絶があるのです。

さて、民族的には、そもそもアシュケナージはイスラエルにいたセム系ユダヤ人には見えない。白人系ユダヤ人とも呼ばれるゆえんですが、彼らがどこから来たのか、その起源は不明です。

伝説のハザール王国の末裔とも言われますが、これはおそらく違うでしょう。一部ではトンデモ説とされています。

ハザール(英語:Khazar=カザールとも)とは、紀元七世紀から十世紀頃に、カスピ海から黒海の間にあったトルコ系遊牧民が建てた国ですが、ウマイヤ朝に敗れて、イスラムに改宗した後、周囲の状況の変化に対応しきれず、いっそのこととばかりユダヤ教に改宗した、というのです。しかし、たとえ国の上層部がそうしたとしても、大半が遊牧民であった国民までその改宗が及んだとも思えず、そののち国が滅んで離散した民の末が、アシュケナージとなった、とは考えにくい。しかも、この説は、はじめは東欧の反ユダヤ主義者が悪意をもって流布させた、という事実もあり、現実的ではなく、信憑性に欠ける、というのが一般的な見方です。もっとも、根っからのシオニストだったユダヤ人ジャーナリスト、アーサー・ケストラーもこの説を本気で信じていたらしく、「第十三支族」なとといった本を書いていますから、ユダヤ人側でも、いくばくかの支持はあったようです。十年以上前ですが、ネットで、ケストラーの別な本を松岡正剛氏が論評しており、そこで松岡氏も、このハザール説を肯定的に受容していたのには呆れました。

九〇年代初頭に話題となった、セルビアの作家ミロラド・パヴィチに「ハザール事典」がありますが、これは事典の形式をとった幻想小説で、むろん作者も、源流のハザール王国が虚構だと判った上のフィクションですが、ハザール人が東方ユダヤ人の祖だという説も、この小説と同じ程度には、フィクショナルであるのです。では、一体、アシュケナージの起源はどこなのか?

常識的にいって、アシュケナージとは中東から欧州へ北進した一部のユダヤ人の末裔であろう、といったところが正解に近いとは思われますが、諸説あってハッキリしません。科学的である、ということは、まだ不明なことをそう受け容れることも含まれますので、無用にトンデモ説を信じるよりかは、今のところ判らない、と言うことでも好い、と私は思っています。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?