武藤敬司の引退が正式決定。その予兆というか予感は先月からあった。

来春、武藤敬司の引退が正式に決まった。その予兆というか予感は先月からあったので、正直それほどショックは感じていない。

さかのぼると、5・21大田区総合体育館大会での発言となる。股関節の負傷から約4ヵ月ぶりの復帰戦を迎えた武藤は、メインイベントの6人タッグ戦(潮崎豪&清宮海斗&田中将斗vs武藤敬司&丸藤正道&小島聡)に出場。その試合後、バックヤードインタビューでこんなコメントを残した。

「非常に悩んでるなあ。相手の技を受けるんじゃなくて、自分の技を仕掛けるときに、ちょっと痛みが股関節に走ったりするからよ。やっぱ気持ちが落ちるよ。今あんまりしゃべりたくないっていうか、近々に報告することがあります」

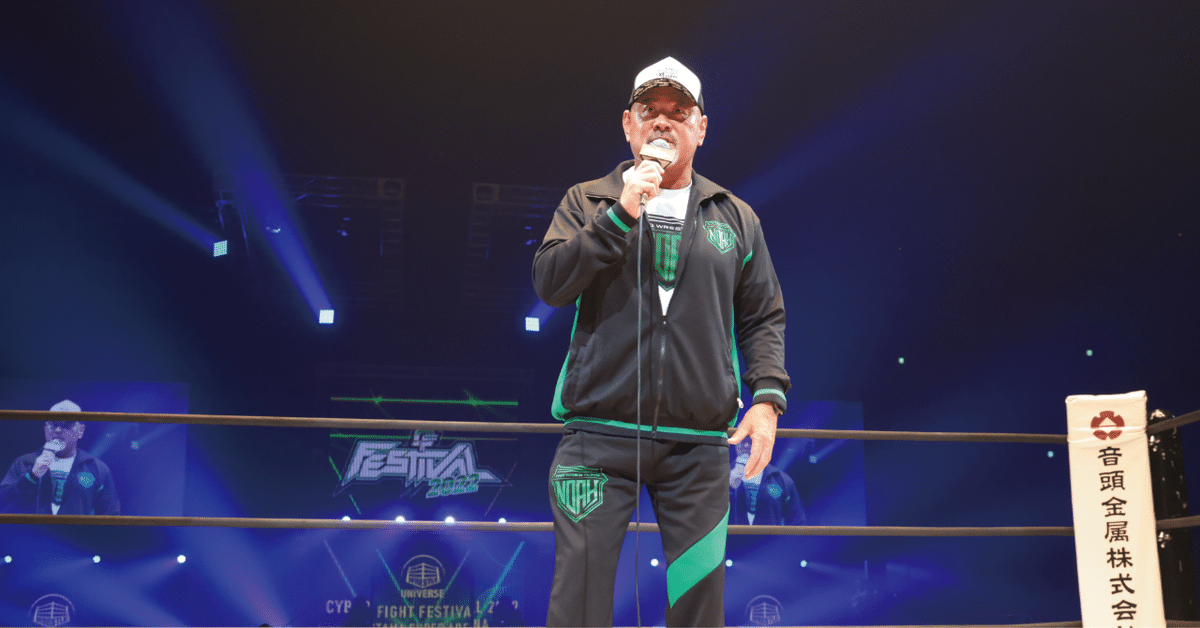

それから、武藤の6・12さいたまスーパーアリーナ(CyberFight Festival 2022)への来場、リング上からの挨拶が発表された。そうなると、もうアレしかないだろう。いまになって、なにか新機軸を打ち出すようなことはないだろうから、アレしか考えられない。

第9試合終了後、お馴染み『HOLD OUT』の入場テーマ曲が鳴り響く中、武藤が入場してリングイン。プロレスLOVEのポーズを決めてから、二度三度と背中でロープの感触を確かめるロープワーク。

「俺は元気だぜ!」と主張しているようなパフォーマンスを見て、やはりアレだなと確信できた。

「かつて、プロレスとはゴールのないマラソンと言った自分ですが…ゴールすることに決めました。来年の春までには引退します。あと数試合はするつもりです。最後までご声援、よろしくお願いします!」

やはりというか、ついに発した引退宣言。ただし、武藤の表情はどこかサバサバしているようにみえた。武藤の退場と同時に報道陣が、バックヤードのインタビュースペースに殺到する。ちょうど前の試合を闘った拳王、佐々木大輔(DDT)の順にコメントを出しているところだったから、武藤は通路のイスにどっかりと座り順番待ちをしていた。

そこへ私が近づいていくと、「よおっ」と武藤が左手をあげた。

「結局、ヒザなの?」

「いや、股関節だな。ヒザはさあ、むしろ良くなってる。まあ良くなるってことはないんだけど、1年前に比べたらずっと調子いいもん」

「はあ、なるほど。股関節…重症なんだ?」

「股関節まで人工関節にしたら、もう日常生活までヤバイからなあ」

「来年春に引退って言ってたから、まだ何試合かは見られるんでしょ?」

「うん、そうだね。詳しいことは決まってないけど。まだまだ最後にプロレスで稼がなきゃいけねえからな(笑)」

会話にも感傷的なものはなし。とうに覚悟は決まっていたということだろう。また例によって、冗談とも本音ともつかない言葉まで出てきた。

この手の雑談を私が平気で書いてしまうから、あとでいつも武藤は口を尖らせる。

「リップサービスなのに、また書いちゃうんだもん。俺のイメージが悪くなるよ」

いや、イメージを悪くするために書いているわけじゃない。トップスターでありながら、なんら飾り気のない男。それだけ武藤が人間くさい、正直で生身の人間だということを伝えたくなってしまうのだ。つまり〝武藤LOVE“の感情がそうさせると解釈してほしい

共同インタビューがはじまった。

「股関節がですね、ヒザと同様に変型してきて。いずれは…股関節じたいも人口関節にしなきゃいけない。人口関節にした時点でもうプロレスはできないです。本当はやりたいよ。だけどある意味ドクターストップというか、ほんとに断腸の思いというかね。まあまあ、決断した以上は引退しますよ。あと何試合やるかっていうのも決まってないんで、追々発表していきたいと思います。(引退ロードで対戦したい相手は?)もう横から上はほとんどいないからねえ。海外でもいないから。みんな育てたやつだとかも、各々違う団体で働いているからさ。集めるの大変だと思うよ。会場だって押さえなきゃいけないから。(グレート・ムタは?)グレート・ムタもおそらくもう魔界の門が開かなくなってる。もう一回開くな、たぶん。もう一回二回開いたら、もう閉じて出てこれなくなるような気がしますね」

いつもの武藤らしい口調。実際に身を引くのは1年ほど先の話となる。やはり感傷的なものはみられない。むしろ、やっと見つけたゴールに向かって前向きに進んでいく意思のようなものが感じ取られた。

プロレスとは、ゴールのないマラソンのようなものだ

――この名言はたしか『週刊プロレス』誌上のインタビュー記事で最初に掲載されたセリフだと記憶している。1990年代の後半であったろうか?

もともと武藤敬司というプロレスラーは、とくに言葉を持たない男だった。というより、言葉を必要としていなかった。

日本人レスラーで言葉を持つ男、言葉での発信によって自分の価値観をより高めてきた男といえば、元祖はアントニオ猪木であり、それに長州力、天龍源一郎とつづく。

はっきり言って、若いころの武藤は口下手だったし、言葉に価値観を求めていなかった。

1989年、米国メジャー団体WCWでグレート・ムタが誕生した。ヘビー級でありながら抜群の身体能力で魅せるムタの人気は大爆発した。当時、リック・フレアー、スティング、レックス・ルガーと並ぶNWA(WCW)四天王がプロモーションを支え、ライバル団体WWEと互角に渡り合っていた。

年収となると日本時代の数倍……1ドル=125円の時代に25万ドル以上も稼いでいた。米国滞在歴が長いわりに武藤はそれほど英語が達者ではない。ただし、ムタは沈黙のキャラクターであるし、敏腕マネージャーのゲーリー・ハートが付いていたから、しゃべる必要もなかった。

試合で、パフォーマンスだけで表現する。1990年、新日本プロレスに本格凱旋してからもその姿勢は変わらなかった。

抜群のルックスに肉体美。188㎝という長身にも関わらずジュニアヘビー並みのスピードと空中戦を駆使する。さらに、パワー、瞬発力にかけても抜きんでていた。武藤のパフォーマンスは、女性ファンばかりではなく男性ファンも釘付けにしてみせた。

もっとも価値のあるプロレスラーとは、お客を呼べるレスラー。米国マットで学んだプロレスラーの価値観をそのまま日本でも貫いてみせたのだ。

そんな武藤が、あるときから言葉を持ち、操るようになった。それが1990年代後半のこと。年齢も30代半ばに差し掛かったころだった。ヒザの負傷箇所が古傷となって慢性化し、若いころと同じ動きは望めない。

レスリングのスタイルじたいも変化(進化?)していった。立体的で派手なパフォーマンスは徐々に減少してきた。いわゆる引き算のプロレス。少ない技でどれだけ観客をヒートさせてみせるか? リング上では引き算ながら、反対にリング外の取材等では足し算へと変貌した。

その第一弾が、「ゴールのないマラソン」発言だろう。それ以降、武藤は言葉の魔術師と化した。ちなみに、いまのプロレスラー、現代プロレスにおいて、コメントは絶対に欠かせないもの。メジャーであれインディーであれ、メインイベンターであれ若手であれ、プロレスラーはみんな言葉を持っている。

試合後には、記者が質問しなくても、自己主張のセリフが溢れでてくる。よくもわるくも、その先鞭をつけたのが武藤敬司だった。私はそう思っている。

武藤語録の数々は、私が所属していた『週刊ゴング』の誌面を何度も飾った。

「思い出と闘ったって、勝てっこねえんだよ」

「プロレスは愛の塊だよ。タッグマッチは最高の愛情表現の場だからな」

「大仁田の切り傷なんて大した痛みじゃない。俺たちの日常は骨が軋み、肉が裂ける痛みだよ」

「最近のレスラーはみんな客席がシーンとなるのが怖いんだよ。だから大技ばかりバンバン出したくなる」

「極端にいえばハイスパートなんて誰にでもできるんだ。俺はそれより、そこにいく以前のグラウンドの攻防や組立てを見てほしい」

「G1クライマックスっていうのは、いわばプロレスの修羅だよな」

「総合格闘技というのは、100メートル走に例えたらいかに速く走るかだろ? 俺たちは100メートルをいかに美しく走るかで勝負している」

「週刊ゴング、ザマー見ろだ! 俺は何度だって狂い咲いてやる」

最後の〝狂い咲き“も一時期、武藤の十八番となった言葉。話はさかのぼって、2001年のこと。この年の東京スポーツ『プロレス大賞』で武藤は3度目のMVPを受賞した。

当時、週刊ゴング編集長を務めていた私は東スポ大賞の選考委員でもあった。2001年といえば、新日本プロレスと全日本プロレスを股にかけて、武藤が6本のベルトを保持していた時期。三冠ヘビー、世界タッグ、IWGPタッグと6本のベルトを全身に巻き付けての入場シーンは、観客を大熱狂させた。

ただ、公私ともに武藤と親しかった私は武藤の古傷であるヒザが限界に近づいていることを知っていた。それもあって、選考委員会では武藤=MVPを推しまくった。ディベートの際、ダメ押しとばかりこう言い張った。

「武藤のヒザはもう限界ですよ。今年(MVPを)獲れなかったら、もう二度とチャンスはないかもしれない!」

どうやらこの発言を他の選考委員から伝え聞いたらしい。MVP受賞のコメントを武藤に聞くため本人に電話を入れたところ、いきなりこう言われた。

「なんか金沢さんが、『今年獲れなかったらもうチャンスはない』みたいに強く言ったらしいじゃん。それじゃお情けでもらったみたいで、あんまり嬉しくねえよ」

東スポ大賞だけではなく、週刊ゴング制定の『GWYS』(ゴング・レスリング・イヤーズ・セレクション)でも武藤はMVP。それもあって、年末の週刊ゴンングの巻頭記事で2001年の武藤の活躍ぶりを総括した。

そのとき付けた大見出しが、『これが最後の狂い咲きか!?』である。記事を読んでもらうためには、見出しも重要。意表を衝いた見出しを打って、読者に「えっ、なに!?」と思わせるのが私お得意の手法のひとつでもあった。

明けて2002年、日本マット界を揺るがす大事件が勃発。武藤敬司、小島聡、ケンドー・カシンの3選手と新日フロント幹部の数名が新日本を退団し、全日本プロレスへ電撃移籍を果たしたのである。

当時の武藤、小島、カシンは闘魂ショップのグッズ売上げに関してはトップ3だった。3大人気選手が全日本へと動いたわけである。

同年4月、初出場となる『チャンピオン・カーニバル』を武藤が制覇した。その後、私の単独インタビューを受けた武藤が、開口一番こう言ったのだ。

「週刊ゴング、ザマー見ろだ! 俺は何度だって狂い咲いてやる」

じつは、それだけに留まらない。その2年後、2004年『チャンピオン・カーニバル』優勝決定戦で大森隆男を下した武藤は2年ぶり2度目の優勝を達成。大勢の報道陣が囲んだ優勝インタビューで、私の顔を見つけた武藤が厳しい表情でこう言った。

「俺は何度だってまた狂い咲いてやるよ!」

驚いた。もうアレから2年も経っているのに、まだ根に持っているの?(笑)。それと同時に、すこしばかり嬉しくもあった。

もちろん私なりの勝手な解釈なのだが、あの「狂い咲き」のひとこと(見出し)がもしかしたら武藤のモチベーションとなっているのかもしれない。そう感じたからだ。

本来、明るく朗らかな性格の武藤であるが、ことプロレスという職業に関しては、意地っ張りでへそ曲がりな面もある。それはイコール、彼のプライドの高さを物語っているのだ。

閑話休題――。

武藤との思い出を書いていたらキリがないので、話を戻したい。

6月17日、プロレスリングNOAH(以下、ノア)が記者会見を行ない、武藤敬司引退ロードの概要が明らかにされた。今後の出場試合として、7・16日本武道館大会、9・25名古屋ドルフィンズアリーナ大会、10・30有明アリーナ大会を発表。

また、来年の1・22横浜アリーナ大会では、グレート・ムタの引退試合を開催。その先の武藤の正式なファイナルマッチ(引退試合)は、未定とされている。

同時に、7・16日本武道館での第一弾カードは武藤敬司vs清宮海斗と決定した。過去、シングルで3戦して武藤の2勝1分け。直近の試合は昨年の9・26後楽園ホールで実現した。『N―1 VICTORY 2021』のAブロック最終公式戦。

勝者がAブロック1位通過となる一戦だったが、30分時間切れのドロー。勝ち点で上まわる清宮が1位通過を決めている。

過去2戦とも、敗れた試合では武藤のグラウンド地獄にはまり完敗を喫した清宮。ところが、3度目は真逆の展開となった。清宮のほうが積極的にグラウンドで仕掛けていった。いわば武藤の土俵に自ら踏み込んでいったのだ。しつようなグラウンドヘッドロックに武藤は苦しめられた。

清宮の成長ぶりがはっきりとみてとれる。派手な大技を封印した凌ぎ合い。まるで1970年~1980年代のアメリカンプロレスを見ているような錯覚にもとらわれた。無論、その根底には両者とも日本のレスリングで培ってきた基本がある。

清宮が披露したヘッドロックを決めたままセカンドロープ、トップロープを駆け上がりフライングメイヤーで投げるテクニックには、思わずニヤリとしてしまった。これは清宮が生まれるずうっと前、1970年代にザ・デストロイヤーが使っていたオリジナルテクニック。

ジャイアント馬場さんにも、アントニオ猪木さんにも、デストロイヤーは決めてみせた。

たぶんコーチである小川良成がヒントを与えて指導したのだろう。小川といえば、武藤も認める職人レスラー。ノア旗揚げメンバーのなかで唯一、昭和プロレスを知る男でもある。

おそらく最後の一騎打ちになるであろう4度目に初勝利を誓う清宮。対する武藤にとっては、第1弾としてこの上ない対戦相手といえる。武藤の息子(壮司朗さん)と同年代の清宮が、同じ土俵に立ってグラウンドレスリングで向かってくる。

武藤にとっては、本当に心地よいレスリングができる相手であり、その素質、素材、成長ぶりを大いに認めているからだ。

ある意味、師弟対決。武藤が親父として意地をみせるか、清宮がとてつもなく高い壁を乗り越えるのか? しっかりと見とどけたい。

(※おそらく……つづく)

「元・週刊ゴング編集長」 金沢克彦

▶️チケットご購入はこちらから

https://l-tike.com/st1/noah/Tt/Ttg010agreement/index

▶️プロレスリング・ノア 今後の大会スケジュール