仮説・零と「O rigina l」

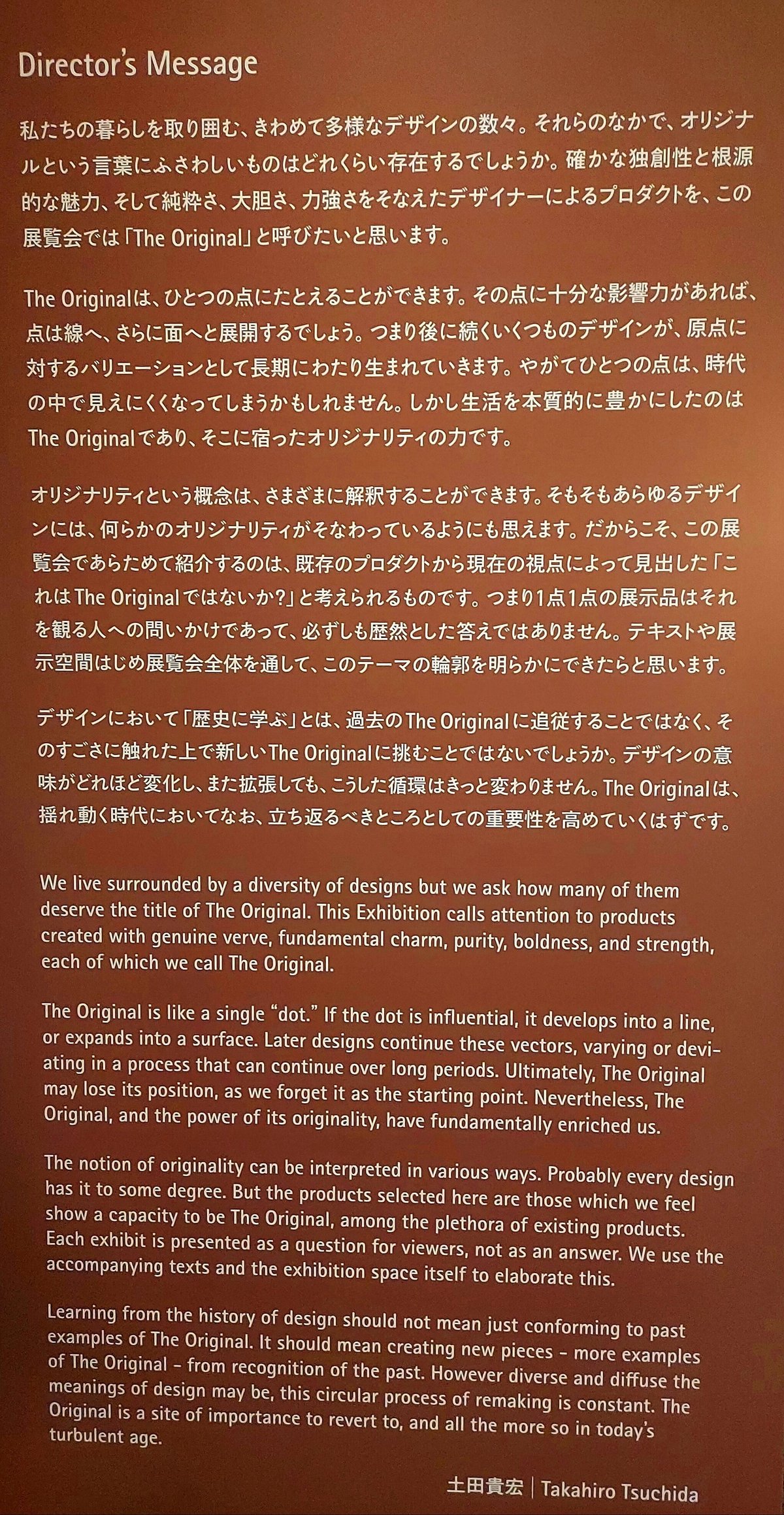

先月6月まで六本木の21_21 design sightにて開催されていた『The Original』の展示を、4月に観てきました~。

作品が入口にありました~。

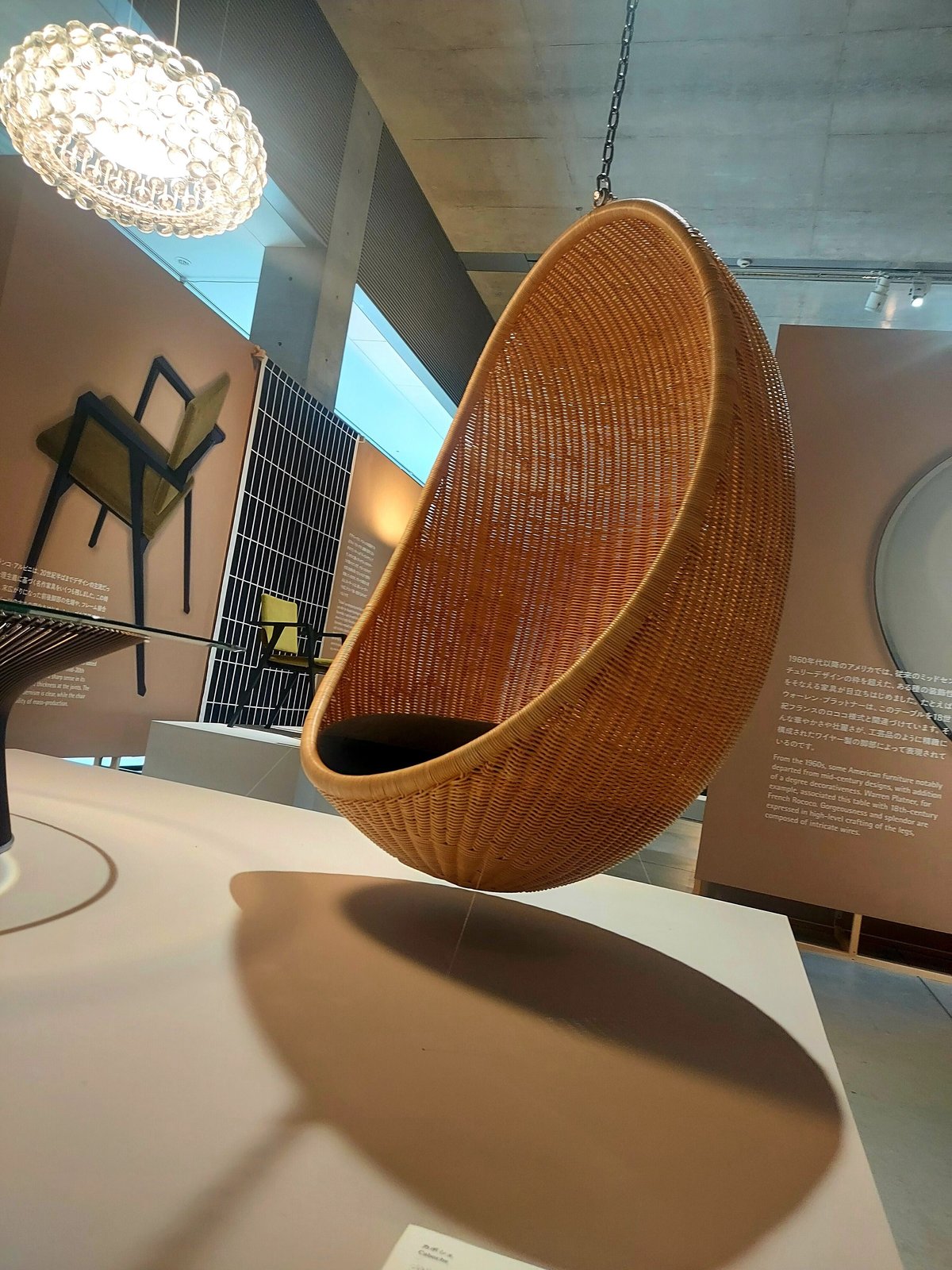

いきなり、大好きな作品が。

この提灯自体は、昔からの伝統文化として

あるものですが、

イサム・ノグチの斬り口として、

光による空間の彫刻という視座には、

照明インテリアとしての斬新さを感じます。

夏の風物詩いいですよね~夏はいいですよね。

夏本番、次は蛍光龍や花火龍にチャレンジします~。

ほおずきカラーな雷門。

芝生の手入れをされてますね~。

美しい芝生を保つのは難しいのです。

まず黒土を敷地にまいて、

その上に芝生をのせて、さらにその芝生の上に黒土をかぶせていきます。

そのあとに水をたくさんやって芝生を敷地に根付かせていきますが、

美しい芝の管理はめちゃ大変なんですよね。

やはりガラスカーテンウォールの技術革新が

近代風景のシンボルですかね~。

ガラス張りの建築なかったら都市に近現代的印象を

感じないと思います。

垂直に伸びる都市の風景には

、

垂直に伸び、連続する「ガラス」。

、

都市摩天楼のガラスの光と印象的に似てるな~と感じることがあるのですが

、

光反射してキラキラ。

水鏡とガラス鏡。

水平に伸びる田んぼ、垂直に伸びるガラス。

。

展示は各時代のプロダクトデザインの発展をたどる素晴らしい展示でした。

「オリジナル」の類義語や対義語を含めて、7つの言葉・概念についてまとめられていました。

(この写真をZoomしても観れます)。

左から順に

リデザイン

リファレンス

バリエーション

オマージュ

アップデート

リプロダクト

コピー

の7つ。

今回のテーマとなる問い。

オリジナルはいくつもの意味を持つ言葉であると。

オリジナルとは、、?

確かに1つの意味に固定化されたものでは

ないのかもしれません。

様々な考え方、視座があると。

上期の表、左から順番にZoomします。

先人が残した形に学び、発展させていく。

基本のプロセス。

特にヨーロッパは中世の古く美しい町並みが、

今もたくさん残っていることが示すように

、

歴史的な文化の形を大切にしていますよね。

近代デザイン

、

特に近代建築はアジア圏において作られることが多かったとも言われますが、

第二次大戦でアジアの国々も多大な被害があったこと、

その占領下における戦後復興の欧米の取り組みで

、

アジア圏において近代建築が活用されることが多かったため、

アジアには近代建築が多いという考え方も建築史においてはありますね。

様々な角度からの考え方があるのだと思います。

「今」という現在も大事だと考えますが、

戦争や植民地化の歴史を振り返ると、

そこに暮らす人達の気持ちも当然大切だし、

その土地で育まれてきた営みや、文化、

先人の時間的蓄積へ想いを馳せることもとても大切だと考えます。

物作りはそこからではないでしょうか。

世界的に注目されるデザイン集団ヘザウィック・スタジオのヘザウィック氏も、

建築で過ごす人の「感情という機能」が無視されていることを指摘し(近代建築は機能主義的で土着的な文化の装飾性が排除されがち)、

「情感のある建築」を提唱されていました。

世界的に注目されているヨーロッパのデザイン集団は「人の気持ち」を大切にしているということですね。

その土地で育まれた文化、コンテクスト、建築的機能。

20世紀、近代建築の新しい建築の形が発信された時に、一番に批判や反対があったのは近代建築を生んだ現地のヨーロッパでした。

お陰で今もヨーロッパには古く美しい町並みがたくさん残っていて、それはそこに暮らす人達の誇りとなっているはずです。

個人の考えにも様々な形があるもので。簡単には割りきれない複雑な気持ちもある。

歴史やその土地の文化が作り上げてきたもの

、

そこに暮らす1人ひとり、個人の気持ちを大切にして、新しいものを作っていく、そうした方向性の方が、現代的な物作りの視座であるように感じます。

物作り、アートやデザインの大衆化(上から下へ価値の移動。特権階級の価値の一般化)というよりも、

「アートやデザインの民主化(上下のない水平で、公平性の広がりを目指す)」が、

SDGsとかWeb3・DAOとか、世界的な展開を通しても、現代の時代精神を示す、物作りの動向であるように考えます。

また、リデザインの考え方においては、文化的コンテクストの形を継承しながらも、新しいオリジナルが生まれることがあるとあります。

意識的にも無意識的にも、過去の蓄積を継承した上での新しい発明でしょう。

現代アート作品にもリデザイン的な発想が多いと考えています。

というより、アート思考やデザイン思考、アーキテクト思考の表現の違いは、もしかしたら各思考で集まった材料の違いからなのかもしれません。

特にアートやデザイン、アーキテクト「思考」と呼ばれる、それを「思考」と呼ぶ、

その概念的な意味は、物作りがなされる思考回路の違いとして、漠然と捉えられますが、もっとそれを具体的に物理的な形態として「作る」視座で考えるならば、

それは各思考回路で集まる「材料の違い」と言えるのではないかと考えます(仮)。

デザイン思考的に建築材料が集まり、組み立てられる表現は、建築的表現になってきますよね、アーキテクト思考における平面図(マスタープラン)の構想は、その手元の材料や条件が考慮されて建築される。

こうしたデザインとは異なり、現代アート作品は、作者のアート思考(個人の主観的関心)で集めた素材、形態や機能、コンテクストが、個人的な好奇心の主観的文脈に基づいているために、

何かを作る時に、その「集まった材料」に個々の独自性があると。

そしてその材料を生かして物作りを構想し、テーマやコンセプトを設計するため、それらはアッサンブラージュ・ブリコラージュ(寄せ集め)的に化学反応を起こし、出力される(仮説)。

つぎの項目へ進みます。

色んな人が関わることになるデザインなら尚更。

過去の事例の調査研究。必ず新しい発見が見つかりますね。

選択肢を増やす、バリエーションがある。

(社会的には)障がいとされる特性をお持ちの人が活用しやすいデザインの場合、

やっぱり豊富な選択肢から選べることはとても大事だと思います。

保障されるのがあたりまえだと、私もそうだと思いますが、

自分の特権性になかなか気付けないもので

。

前に1人暮らしをする女性、社会的には身体障がい者と呼ばれる特性を持った、

さいたま市にじ屋の友人が

、

夜にコンビニへちょっとした買い物いくのも難しいんだと話していたことがあり

、

私なんかよくフラフラしてるので夜コンビニなんか

よく行きますけど、

こうした、ちょっとした行動にしても保障されていないことを友人は話してました。

スマホの機能とかエアコン機能のバリエーションとか、色や形のバリエーションとか、

既製品は選択肢がたくさんある中で、

社会や空間、

環境のバリエーションの選択肢は少ない。

必要性のないバリエーションは多々あって、

本当に必要性のあるデザインのバリエーションは少ないのかもしれません。

もちろん本人に負担や負い目とかは当然なく、

当たり前の権利として、

そうした日常のちょっとした、どんなささいなことでも、

そんな大きなことでなくとも、コンビニ行く、自販機で飲み物買うとか、

一般的なモノやコトのデザインに1人ひとりに活用しやすいデザインのバリエーションがある、

選択肢がある、自分の意思でそれが選び取れる

、

バリエーションある環境のあり方を

考えていきたいです。

他者へのリスペクトのある作品が好きです。

この説明はプロダクトデザインに

おけるものですが、

オマージュというと私は小説や物語作品で感じることが多いのですが、

京極夏彦さんが水木しげるさんや

山田風太郎氏の作品へのオマージュとも取れるような内容や一言を書かれていて

、

とても好きです。

京極夏彦氏のミステリー小説

、

百鬼夜行シリーズの『絡新婦の理』という作品における事件の犯人への主人公の台詞

、

「あなたが蜘蛛だったのですね」

、

というこの台詞ですよ~知っていますか~?

最高すぎませんか?

ミステリー小説で「犯人はあなただ」

、

とやる、お決まりもありつつも、

水木さんの妖怪や山田風太郎氏、

日本ミステリーへの敬愛オマージュを感じる、

この台詞。

最高すぎますよね~最強の台詞。

※絡新婦(じょろうぐも)=くもの妖怪。鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に記載あり。

、

革新よりも「既存の文化のアップデートとして」の視座が大切ではないかと考えます。

いきなりその文化の背景や事情、コンテクストを無視して、

こうすれば「革新です」「最新です」とやるのは

、

やっぱりその文化に非常に失礼だなと感じるのです。

先進国側から後進国へもそうだと思いますが。

都市から田舎へもそうですし。

そこに積み重ねられた背景、文化や営みを無視して、

、

新しく一新というのは上下関係、

正義と悪の勧善懲悪の構図が観念的に固定され過ぎてて

(革新側がだいたい正義。本来は双方に言い分も事情もあるものですね)

、

なんだか寂しいなと感じます。

アートの世界でも、20世紀に北半球の欧米先進国の文化を中心に変革が起きた歴史を通して、

21世紀は、南半球・アジアの国々も含めて、

異文化とされたり、植民地化されたり、後進国とされたりしてきた地域の文化、

西洋文脈ではないアートの革新や発信を行う動きが、南米等を中心としてありますよね。

日本文化だってそうですし、そこに住む人が築いてきた大切な独自の文化がある。

それぞれの地域にある。

近代文脈のアーバンデザインよりも、

ローカルなルーラルデザインの時代。

日本文化や世界の地域の文化、

先人の残した形を大切にして取り組みたいです。

私はですが。

最近聞きますね、

流行がめぐる。

いつの時代も唄われる名曲とかありますもんね~

、

音楽には文化的にリプロダクト性があるのかな。

アップデートや独自アレンジが音楽だと多いかもしれませんが、

名曲のいろんなバリエーションも大好きです。

バリエーションとしてのリプロダクトもありますかね。

その表現をする画材や素材には、近代の複製技術の

工業生産による複製品が多々あって、

「コピー」という概念と「オリジナル」

、

の対比の考え方は非常に面白いなと感じます。

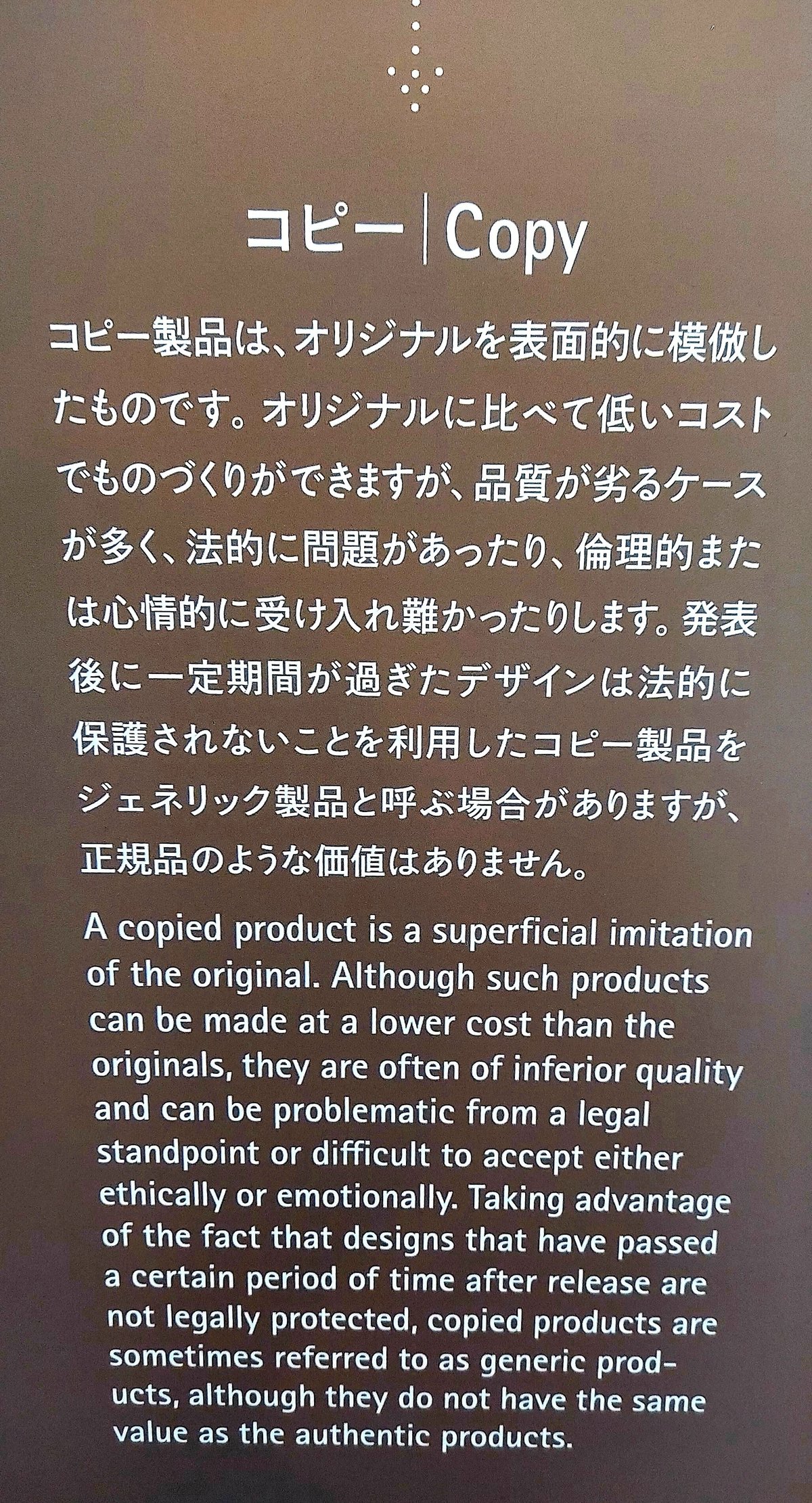

対義語的な「コピー」について考えると、

オリジナルの問いが深まりそうです。

コピーという概念自体は、いろいろ考えられますが、

これを素材・材料の「複製品」として考えた時

(工業生産による)、

オリジナルとコピー、

細胞分裂のように連続する、

同じスケールの連続から作られるものの考え方として、

どのような関係性があるのかと考えます。

現代アートの祖とも言えるマルセル・デュシャン

は、

産業革命後に発展した同じ規格スケールの工業製品を大量生産できる時代において

(オリジナルと同じスケールの複製品を大量生産できる)

、

その複製品を選択するというアートを代表作『泉』において示しましたが、

20世紀の哲学者ヴァルター・ベンヤミンは、著書『複製技術時代の芸術』において、

一点物のオリジナルに宿るアウラ(一回性の価値)が

、

複製技術により失われることを指摘しました。

オリジナルの一回性の体験的な価値が失われると。

そうした時代背景も含めてのデュシャンの『泉』だったりもしますが、

ベンヤミンはオリジナルの一回性の価値が失われることを指摘した一方で

、

複製技術が芸術を民主化する可能性に期待していて(『複製技術時代の芸術』参照)、

実際に近代建築や近代デザイン、近代美術学校バウハウスの取り組みは(バウ=ドイツ語で建築)、

複製品の組み合わせや連続によって、

新しい形や機能が

作られることを示しました。

オリジナルと呼ばれる絵画も、

実際は近代の絵の具チューブの発明以降、

絵の具を自作している人でない限り、

大量生産による既製品の絵の具を平面上において連続させたり、重ねて描かれています

(私は尊敬する祖父やその師が洋画家で絵画が好きですが、絵画の伝統的な表現以外をアートと認めない、一部職能の特権的な姿勢にはあまり賛成していません。絵画・アートが、一部の人の特権性のためにあるとは思えないためです。アート表現に特権性があるのだとすれば、民主化とは真逆と考えます。もちろん、アートの民主化自体を敵対視する向きもあるでしょう。しかし、絵画が好きだからこそ、私はアート表現の特権性には疑問を持ちます)。

絵の具作りの職人の力を借りて制作してるし、

絵の具を運搬してくれてる人もいるし

、

取引をスムーズにしてくれてるお店の人もいる

。

決して1人の力だけではない。

芸術が大衆化するのではなく、芸術を民主化するには、、、、、?

アート思考とデザイン思考、

またアーキテクト思考等とありますが、

歴史の積み重なりの中、物に溢れ文明が成熟する世界で、

アート思考とデザイン思考、アーキテクト思考の組み合わせや連続、重なりにも

、

「オリジナル」を考えるヒントが

あるように考えます。

の展示の一部です。

とても素晴らしい展示で、

「オリジナル」をめぐる7つの言葉も大変勉強になりました。

01リデザイン

02リファレンス

03バリエーション

04オマージュ

05アップデート

06リプロダクト

07コピー

ここではプロダクトデザインとして考察され書かれていますが、デザインにしてもアートにしても、様々な物作りに繋がる考え方だと考えます。

そして、

オリジナルを考えていく上で、

アーキテクト思考と、現代アートの思考の型は似ているなぁと感じました。

最近、

「アート思考」

「デザイン思考」

「アーキテクト思考」

オリジナルを考えるために、この3つの思考回路について、

最後に考えていきたいと思います。

バウハウスの校長モホリ・ナギの著書に『材料から建築へ』という名著があります。

こんな素晴らしく分かりやすいタイトルだけでもモホリ・ナギの偉大さが分かりますが、

材料から建築が作られていく。当たり前のことではありますが、こうして抽象思考からマテリアルへ、いったり来たり考えてみると、アート思考、デザイン思考、アーキテクト思考の解像度が高まると考えます。

例えば、「レンガ」という素材がありますが。

その「レンガ」という1つの素材・建築資材の連続や組み合わせが、やがて建築になっていく(レンガの家=レンガという素材の連続や組み合わせで、家としての形態や機能が作られていく)、

家とか大きなスケールでなくとも、レンガを50個水平一列で垂直に積み重ね連続させたら、レンガの壁になりますし、

その組み合わせ・連続・重なりをデザインすれば、壁にも花壇にも、家の骨組みとしての機能もレンガという建築材料が持つことになります。

私達が暮らす環境をよく観てみると、例えば住宅、一軒家とかマンションアパートとか、駅とか道路とか、なんでもみんなそうですが、、

生活環境をよくよく観れば、どれも建築材料の連続や重なりと、その組み合わせから作られています。多くの場合、特に近代以降は、既製品・同じスケールの素材の連続や重なり、組み合わせで。

特定の空間、そのスペースにどのような建築資材を組み合わせ、連続させて、住宅やビル等の必要な形態や機能を作っていくか、デザインするか。

集まった材料の連続・重なりの組み合わせで、建築が組み立てられている、

材料から建築へと。

その構想が建築デザインにおいては、

デザイン思考×アーキテクト思考

になってくると。

デザイン思考によって必要性のある材料素材・建築資材が集められていく。

アーキテクト思考で諸事情を考慮した総合的な構想・平面図が描かれていく。

スペースに零から設計図を書いていくアーキテクト思考、

抽象的に平面図(マスタープラン)を描いて、

断面図や立面図、さらに模型と少しずつマテリアルに具体化していく。

アーキテクト思考というか、、物作りのコンセプトを考えるのはそもそもアーキテクト思考的に感じます。

大地・敷地に平面図(マスタープラン)を描いていく。

レゴブロックのようにスケールの等しい建築アイテムも、その連続と重なりの組み合わせで建築されていきますが、

同じスケールの凸凹が組み合わさっています

(例えば、スケールが等しくないレゴとラキューは上手く組合わさらない。ジョイントする凸凹が合わない。そこで、スケールやデザインの異なるものを組み合わせる場合、例えばレゴとラキューの間に接着剤使ったり、糸で結んだり、ドリルで穴開けてネジしめたりとか、この方向性だとそれは「アート作品」になってきますよね~。材料がアート思考で集められていく。デザイン思考ならば、レゴはレゴで、ラキューはラキューで、自分が建築したいデザインのイメージに合わせて、その必要なレゴやラキューの材料を集めます)。

機能が形態を作る。

集めた材料で「機能」が建築される。

一方で、現代アートは「アート思考×アーキテクト思考」として仮説を立てます(仮)。

アート思考とアーキテクト思考が結びつくと、

個人の主観的な関心、好奇心が作り出した思考の型・コンテクストが、

ゼロベースから建築され、構想・コンセプトの材料や素材になり、連続・重ねて組み立てられていく。

個人のアート思考に基づくと、オーナーやユーザーのニーズ、実用性・機能性を無視して、

良い意味で本人にしか分からないようなめちゃくちゃなコンテクストになり、

それがアーキテクト思考でゼロベース平面図で組み合わさり、連続・重なり、建築されていく。

おもちゃ箱のようなカオスコンテクスト。

、

建築材料。

カンブリアばくはつ前。

toyboxかんぶりあ~と。

現代アートは、ゼロベースで組み合わせ、連続させたり重ねた時に、

「ブリコラージュ」「アッサンブラージュ」的に建築されていく、

しかし、ゼロベースの設計であるも、既知の型の組み合わせや、

偶発的な化学反応で「未知」が生まれている。

現代アート作品。

アート思考×アーキテクト思考=材料から建築への、一連のシークエンスに未知の新しさがあり、

かつ前例なき偶発的化学反応も生じうる。

個人の好奇心コンテクストで集まった材料は、

アーキテクト思考で、

ゼロベースから平面図(マスタープラン)の設計

が成される。

ぜろべーすブリコラージュ・アッサンブラージュ。

アート思考で集まった個人好奇心コンテクストの材料が連続・重なり組み立てられる。

偶発的な化学反応もある

、

いろいろすぱ~く。

カンブリア爆発。

カンブリコラージュ。

個人のアート思考のブリコラージュ的ゼロベースアーキテクチャ。

かんブリコラージュ。

ゼロベースからの組み立て・建築(及び材料の連続・重なり)とはいえ、あくまでも既知の材料を活用していることに変わりはありませんね。絵の具だってそうですし。

自分1人の力なんかではなくて、壮大な自然の恵みや、経済活動を支えてくれてる全ての人の恩恵あってアートやデザインはつくられている。

雲は雨となり、森は雨を貯えて、川は里山へ森の栄養を運び、人々は文化を築く。

自然のエネルギーの流れ、雲、雨、森、川が運ぶ栄養によって、

人々の経済・生産が安定し、、そこに「余剰生産」が生まれた時、

社会・コミュニティの中に、食糧生産をしなくてもいい人材が生まれ、

新しい文化創造の「時間」が生まれる

(職人や芸術家が生まれる。支えているのは、食糧生産をしてくれてる人材や表現画材を作ってくれてる人材、経済を支える色んな人)。

新しい文化を作る各専門の職人が生まれる。

しかし、その表現の足元には壮大な自然の恵みがある、人々の努力がある。

決して1人の力だけではない、

自然や社会、身近な人の力を借りて作る元気玉。

アート思考で集めた材料で建築するか(組み合わせ・連続・重なり)、

デザイン思考で集めた材料で建築するか(組み合わせ・連続・重なり)。

デザイン思考×アーキテクト思考。

アート思考×デザイン思考×アーキテクト思考。

オリジナルはどう作られるのか?

問い続けたいと思います。

読んでいただきありがとうございます。

不死鳥花火にも色を借りるために、準備中です~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?