ホックニーのラッパスイセン

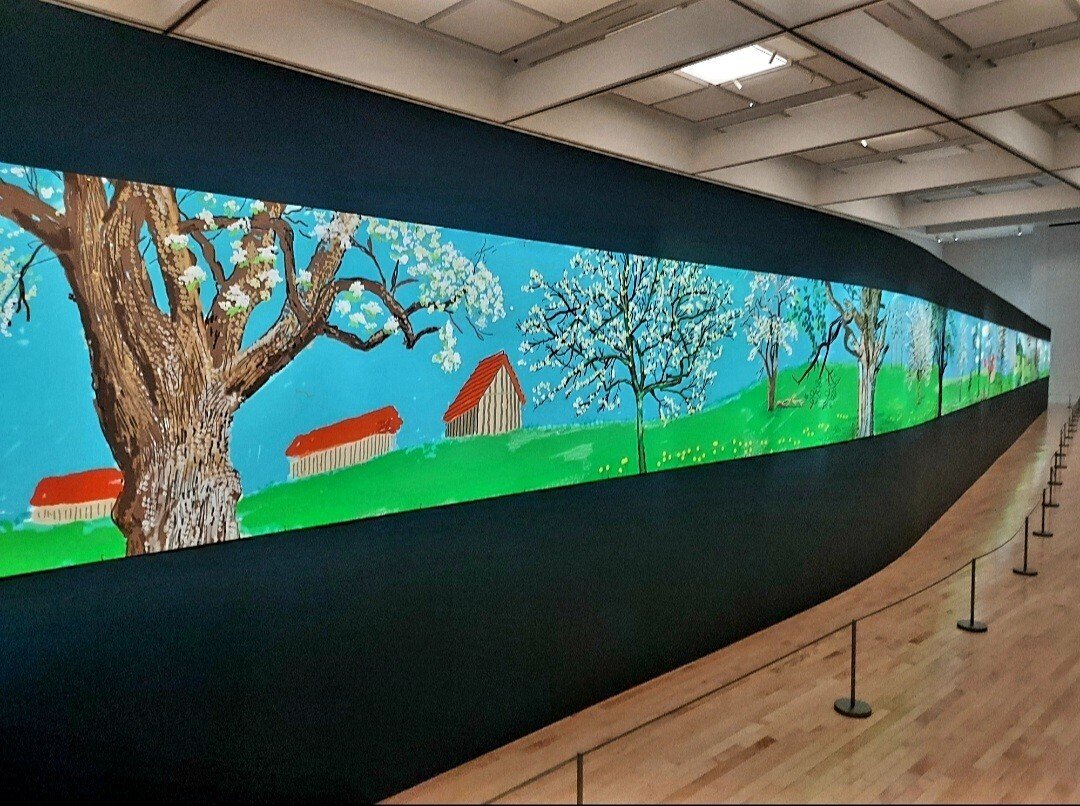

ホックニーがiPadで描いたノルマンディーの風景。

東京都現代美術館で開催中の『デイヴィッド・ホックニー展』ですが、

そのメッセージに心が大きく動きました。

コロナ禍で、人々が不安を抱えている中で発信された黄色いラッパスイセンの絵(ヨーロッパでは春の訪れを告げる花)。

「春が来ることを忘れないで」

ほんとうに世の中が暗く、先行きが見えない時に、アートに何ができるのか?をホックニーが示したわけですよね、

希望の光(色)を届けること。

画家が憧れる画家なのだと、、

オバマ元大統領の年間ベストブックにも選ばれた

ジェニー・オデル著『何もしない』

にも書かれていますが、

キュビスムからの近代&現代美術の問いを

継承しつつ、、、

自分の身の回りにある関係性の中でそれを追求して。

その根本には人の心へ何を届けるのか?

何年も積み重ねてきた結晶のようなメッセージ。

権威や流行には属せず、

自分の身近な関係性、目の前の人や草花を描き続けた。

めちゃくちゃカッコイイです。

セザンヌが、パリを離れ、たった1枚のリンゴの絵で、

パリの権威をひっくり返してやろうとキュビスムの発明をしたことも大好きなのですが、

なんとなく、姿勢が似ているように感じて。

むかしから、私はそういう姿勢の芸術が好きなのかもしれません。

、

写真撮影可能でした。

iPadで絵を描いたり

、

イラストレーターとかフォトショップとか、

使って

、

いろんな実験してそうですが

(たぶん絵筆の種類には拘らない)

、

この流れを発展的に継承したホックニーがまさに

いろんなことをしていて、

80歳を越えても精力的に

、

新しいことに挑戦してる。

そのことがもう「希望」。

デジタルツールというか、

画材によって、細かく描写できないこともあり、

イメージでは細部まで決まっていても、

それを目の前に出力する時には、その概念的なイメージを何かしらの物理的環境に表さなきゃで、、、。

その物質的な制約に対しての、

作家の創意工夫というか、

イメージを物質へと変換する際の身体からのひねり出し方の、その「ねじれ」にそれぞれ個性的なものが、やはり現れる。

思うのですが、、

たぶんそれが一番「楽」だし「安心」。

それなら人と違わないから。

傷つかないし迷わない。

けど、

もう少しその既存の「美術技法」に乱雑さが加わっていった方がですね、

アートの可能性は今よりもっと大きく開けるのではないかと考えていて。

既存の美術技法にどう乱雑さをもたらすか?

アートが大好きなので。

そして、乱雑さの広がりと共に既存の形が崩れつつある中で、「再構成の輪郭」をそこに1つずつ作ってみる。やってみる。

けど、大切な気持ちを見失っちゃいけないよと、

心に語りかけてくるのは、ホックニー作品のメッセージですね。

大切な心を忘れずに、新しい挑戦も忘れない。

。

いつかこんな素敵なメッセージあるアートを

私も作りたい。

だれにも必ず未来があるし、希望があるし、

きっと春が来るし。

日本だと、カタクリの花。

辛い寒さの中にいる人にとっての、

春の訪れを告げる花。

そんなアートを、身近な目の前の人との関係性を大切に、目指していけばいいのだ。

読んでいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?