よーやくAIビジョン

イライザダイジェスト

長文要約の

素晴らしいツールを最近使っています。

10代の頃にミステリー小説にドハマりし、

京極夏彦の百鬼夜行シリーズにドハマりしてた頃に、

京極さんが「弁当箱」と呼ばれる、ご自身の超長文小説について色々ツッコミをされていたことがありました。

そこへの返しで、

「文書は、長ければ長いほどいいと思っています」

と、

そういった内容のことを

言いきっていたのを

なんかの機会に聴くことができて、

それがいつも意識のどこかにあって、

私も気がつくと、

文章を書くと長文です。

ミステリー小説最高。

本格派も社会派も新本格もぜんぶ好きです、

小説を読む、この時間が

最高のじかん。

至高の芸術。

文化の始まりには「言葉」や「音楽」、「文学」が、

1つの文化の終着点には「庭」が、

あると考えています。

言葉・音楽・文学→

絵や彫刻→

建築で空間となって→

庭で時間が拡張し→

1つの時空間が生成される。

その時空間から、

また新しい言葉や音楽、

文学が生成されていく。

1つの文化の始まりと終わり、

言葉、音楽、文学、そして庭。

文化の母体。

そんな仮説。

というわけで、私もnote記事はだいたいは長いので、あえて長く書いてるところもありますが、

こんな長文癖をケアしてもらえる神ツールを見つけたので、

自分の長文note記事をイライザダイジェストに要約してもらいました。

ではさっそく、

まずは、、、

一番最近の記事。

を、要約してもらいます(10739字)。

note記事のURLをイライザダイジェストにのせて、要約してもらえます。

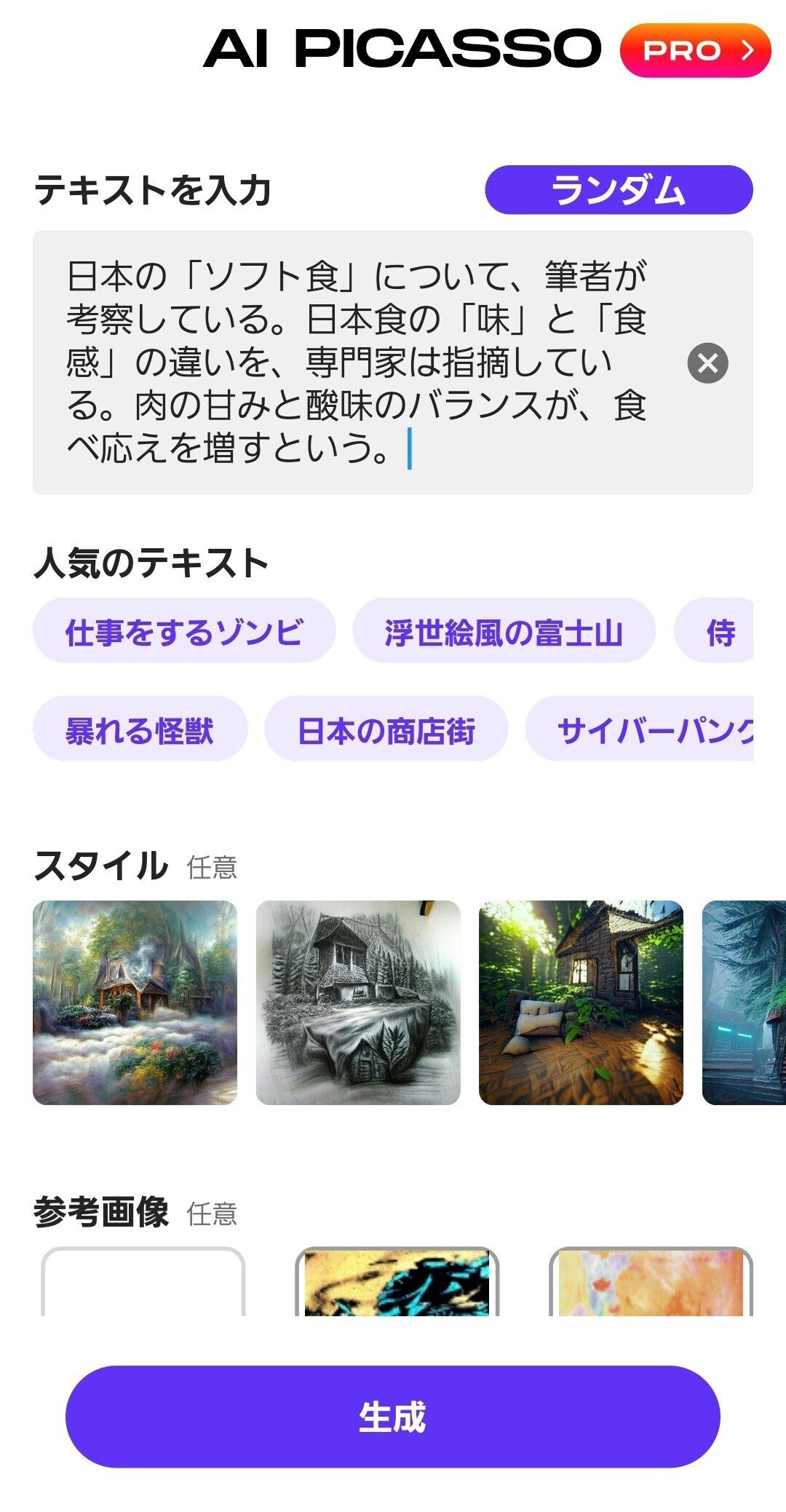

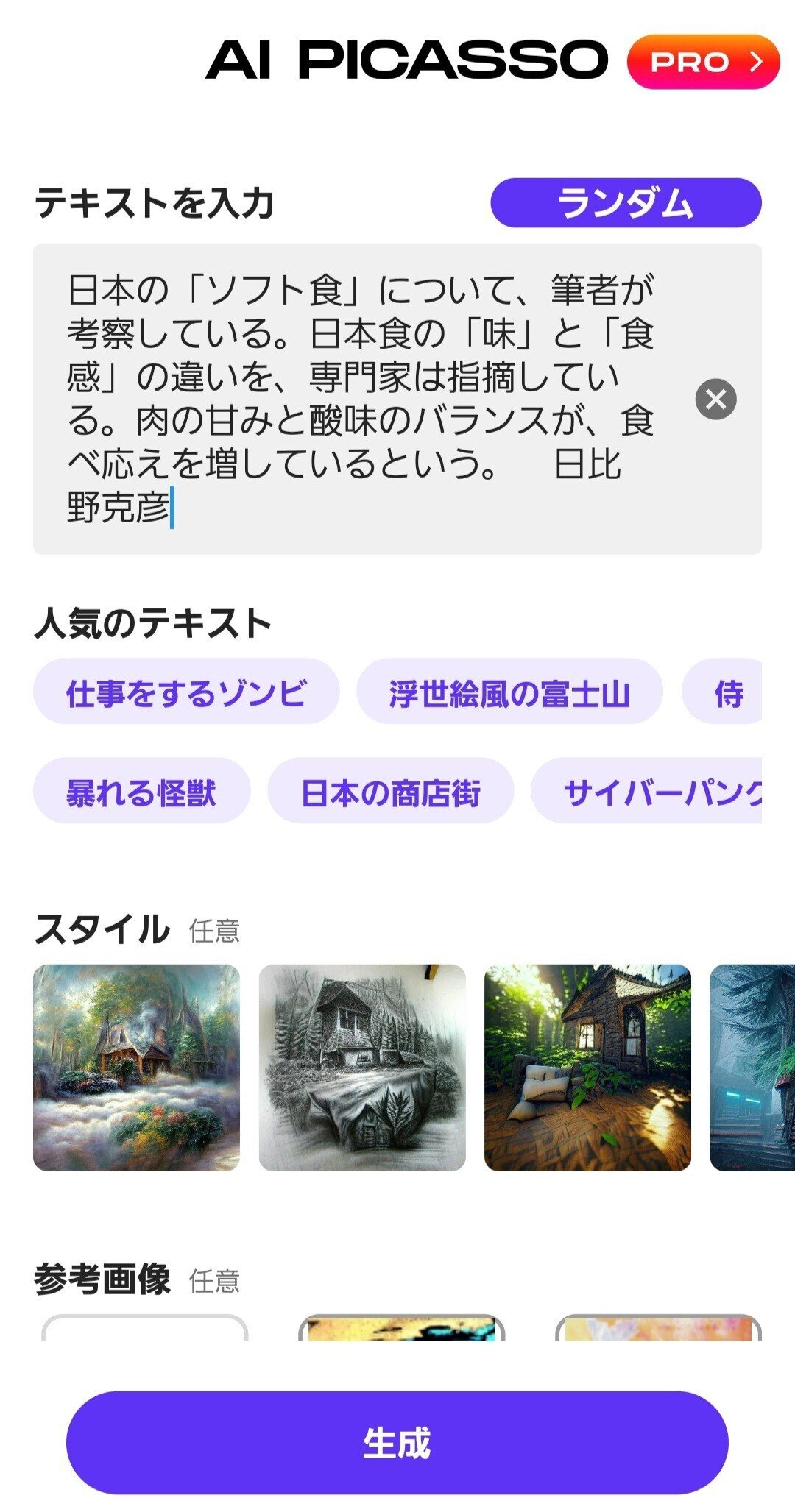

画面はこんな感じです。

画面です。

画面です。

すごい、

ですよ、私が言いたいの、これです、

「食べごたえを、ソフト食でも作りたい」と。

「食べごたえ」

よ

ね。

(料理の専門家ではないけど)

。

凄すぎですね。こんな神ツールありですか。

こんな凄い時代に生まれて、

よかったーーー

らっきー。

幸運。コウウン。

コウウンコウウン。

ふだん歩いていて、で、さえフラフラ、グルグル注意飛びまくりで、

よく怪我をする(去年は大事故にもあってしまって)、

そんな私の注意多動なnote記事を、こんなに分かりやすくまとめてくれるなんて。

感謝。

言いたかったけど、言葉にできなかった細かい「ニュアンス」のようなものまで表してくれて。

「食べごたえ」、そう、それですよ、

言いたかったの、それ。

これはもう。期待してます。今後も期待してます。

高解像度の外国語翻訳AI来ますね、これは。

難しいニュアンスも再現してくれるような。

微妙なニュアンスの再現。もう日本語では、ある程度、出来てる?

イライザダイジェストで

(イライザダイジェストで英文のニュース記事を要約してもらいましたが、英文翻訳はそこまで上手くいきませんでした。しかしURLを貼っての要約出力だったので、全文コピペなら条件次第でいけるのかもしれません。イライザダイジェストの説明にもそうありました)。

「食べごたえ」。そうだ、私はそれを伝えたかったんだ。

これが言いたかった。

どんな人にも、日々の食事の満足感、

美味しさ楽しさ、

「食べごたえ」の必要性。

栄養だけじゃなくて、美味しさと楽しさ。

人権だと思うんですよ、。

それを言いたかった。

必要性。ひとつ、、

人生の食べごたえ、

。

様々な意見がありますけど。

やっぱり

それをいかに活用するか、

デザイン、編集力、倫理観

が問われるのでしょう。

要約結果。だいたい、言いたいことでした。

しかし、凄い、よーやく。勉強にもなります。

別の思考回路、構成に変化してみる。

前の記事で、思考をラップにしてみる、

というものを書いてみたんですが、

生成・変化の転じ方、まさに方法は多様ですね。

『NATTO ーYO-YO-』

俺は

朝メシ

ゴハン派

ナットウ好きは、

だいたいマブダチ yo

(ご飯にみそ汁、たくあんと納豆)。

モチネバ→カリっ→モチネバ→カリっ

→ネバネバyO→ズビズビYO。

お前はナットウ

みそ汁は熱湯

俺もネットウ

お前はナットウ

→ネバネバyO→ズビズビYO。

お前と俺で 納豆かき混ぜ

お前も俺も ネバネバDJ

キュッキュッキュキュ キュッキュッキュキュ

ネバキュッキュ ネバキュッキュ

イェ

。

別の構造に転じる

。

生成・変化。

凄腕のAIにしても、メタバース空間にしても、たくさん出てきてますが、

今後さらに加速して、

これをどう考えてみればいいのか?

近代という時代、その時代の潮流の「文明」に、

各地域の土着的な「文化」は飲み込まれてしまった。

いまの時代、

AI技術に不安を覚えることも

あります、

自分達が築いてきた文化や土壌が、

AI技術に飲み込まれていく可能性。

仕事が奪われる可能性。

いろいろ。

進化した文明の力。

しかし、私はだからこその「不易流行」だと考えます。

だから、

クリエイティブは地域の土着的な文化

を生かすことが重要だと考えます。

その時空の「風土」から。

そして、AI技術も生かす。

例えば、

文化的コンテクストの微妙なニュアンスも再現する、高解像の外国語翻訳AIができたとして、

今までは母国語の、そのコンテクストを知る人にしか伝わりにくかった、

微妙なニュアンスも伝えられるかもしれない、、

日本語の微妙なニュアンスを、英語やスペイン語、

中国語とかのフレームに当てはめて、

ぎこちなく表していたのが、

ネイティブ感覚で表現できるかもしれない。

表現の根や幹は変わらないけれど、

枝葉を変化させて伝えられるかもしれない。

先端技術も活用する。

根や幹を大切にして、懐枝を大切に育てて、

常に枝葉を更新する、花芽を変化させる。

今後、note記事は、記事の最初にイライザダイジェストで要約してもらった文章をのせていこうと思います。

さて、

AI技術の飛躍は凄まじく、

海外話題の

お絵かきAIが

とある美術公募展のグランプリを取っちゃったとかもニュースになってました。

素晴らしいニュースだと思いませんか、

おもしろすぎる。

美術、西洋伝統的なアート、絵やイラストの専門性はいよいよ厳しいのかもしれませんね。

私は状況が厳しい方がいいと思うんです、

そっちの方がいい物になる「ぜったい」。

悲観することなのか、敵視することなのか?

わからなくて、

むしろ、こんな可能性に満ち溢れた現象はないなと。

そもそもルネッサンスの、さらに技術革新によって写真技術等が登場して以降、

近代美術は「抽象表現」という新たな地平を発明した。

「抽象表現」。

この歴史、ぜったい一筋縄だったわけがない。

当時の人の感情を面と向かって、その話を聴いて知ることはできないですけど、

みんな悩んでたはず、

悩んでた、、悩んでなかったわけない。

悩んで迷って、学び続けるしかないですよね。

そもそもで、ソモソモ、そんな簡単なわけがなく、学び続けるしか道はない。

尊敬する書家・アーティストの篠田桃紅さんが言ってました。

って。

とても素敵な言葉。

人間存在の絶対的な肯定。

「あなたの迷いが文化になるの」

篠田桃紅さんのメッセージ

受け取りました。

悩んで悩んで、迷って、、遠回り。自分の道。

歴史に学ぶならば、

「抽象」に匹敵する新しいアートの地平を、AI技術によって発明できるかもしれないということ、

進化革新か、不易更新か。

日本の仏教ルネッサンスで、不易更新。

可能性しかない、むしろ自分が生きてる時に、こんな大変革がくるなんて幸運、

おもしろすぎます。

アート研究してくのに、AI技術をどんどん生かす。幸運、コウウンコウウン。

コウウンコウウンコウウン。ツイてる。

実際、Adobeのクリエイティブツールとかも既に同じ使われ方をずっとしてきたと思います。

リヒターやホックニーだってやってる。

ホックニーのグリッドキュビスムとでも呼ぶべき写真作品は、「写真技術だからこそ」ですし、

シャッターワンタッチで、

ズームのインアウトで、

コンポジション(構成)次第で、その変化で、

物の見方の大変な勉強になる。

では、ここから話題のお絵かきAI

「AIピカソ」を試します。

エーアイ・ピカッソ

(昔、伊坂幸太郎さんの『重力ピエロ』という作品で、

春という登場人物がピカソのことを

「ピカッソ」と呼んでいて、

なんとなくピカッソと言いたくなります)。

話題のお絵かきAI、

最近リリースされた日本語対応版のお絵かきAI(文字入力でイラストが出てくる)である、『AIピカソ』に、

先ほどの長文要約AIイライザダイジェストに要約してもらった、私自身のnote記事の要約文章を入力して、

自分の言葉、文章の視覚的イメージを生成してもらう実験をしてみます。

私がnoteというSNSで書かせていただいた文章やビジョンは、

イライザダイジェストという別の構成に生成変化し、要約されますし、

さらにそのAI、イライザダイジェストによって生成変化した要約文章は、

AIピカソという別の構成回路のなかでさらに生成され、

変化していく。

この変化の拡張、いや膨張?

生成変化の可能性そのもの?

ある意味でのレジリエンス?

最近、友人の公認心理師・精神保健福祉士に話を色々と聴いてもらっていて、

精神分析の話題や、精神医学や心理学の話を臨床に基づいてよくしますが、

必ずフィードバックをくれる優しい友人なので、

その対話の中で自分自身を確認します。

そして感じるのは。生成変化の道の、枝分かれの芽生えは、

もう立ち直りできないと思っていた心から、

たしかに芽吹くことができるものだと。

そう感じます。

生命が膨れあがる。生成変化。

※心の中で、ゴールドエクスペリエンスとか、叫びたい気持ち。

長文要約AI×お絵かきAI

「イライザダイジェスト×AIピカソ」

で生成変化、

ピカッソ、

ワクワクっそ。

では、実践。

イライザダイジェストで要約してもらった、

note記事『びしょっく03 天ぷらそば』の、

要約文章を入力し、、

生成してみます。

要約文章の、

視覚的ビジョンの生成・変化の結果は?

↓

出ました。

実際の画面です。

生成変化でました。

うまそうなお肉、ソフトっぽいお肉(焼いてない、きざみやミキサーっぽいのもある)。

私が書いた『びしょっく03』の記事のビジョンに近いと納得する「面」が多々あります、凄い。

これは、これは。

凄い。

うーん、ビジョンとして、とても面白いですよね、

これは皆さま、note記事のトップ画に、このデザインパターンいいかもしれませんね。

note記事を視覚的に表す。

文章を視覚的に生成・変化。

文章の構成を、視覚的ビジョンの構成に生成し、変化。

物化。胡蝶の夢。

ゴールドエクスペリエンスか。

生命よ、芽生えよ、ですよ。

釣鐘に とまりて眠る 胡蝶哉

さて、

ではここで、

このAI技術を活用したデザインシークエンスをまとめます。

note記事そのものを視覚的ビジョンに出来たら面白いですねー。

では、デザイン式

『(note記事×イライザダイジェスト)×AIピカソ』=note記事の視覚的な生成変化。

01 note記事を書く

02 完成した記事のURLをイライザダイジェ

ストに貼って、要約文章を出力。

03 その要約文章をコピペして、AIピカソに入力し、自分のnote記事を視覚的ビジョンへ生成・変化。

※大事なことなので書かせていただきますが、イライザダイジェストもAIピカソもスマホで無料で活用できます。

無料です、ムリョー(有料要素もあるようですが、基本的な機能は無料です。良心的)。

開発者の方々ありがとうございます。

AIで文章を要約し、可視化する。

詩とか俳句とか、

または、

個人的な日記を入力してみても

いいかもしれませんよね。

恥ずかしい、誰にも見せたくない日記

とか視覚的ビジョンにしたら面白いかも

(言葉だと意味が圧縮されてしまう

ものも、絵画なら意味がボヤけて

解釈が多面的に膨張する)。

その言葉が長いなら

イライザダイジェストに要約してもらって、

AIピカソでビジョンを生成。

どんな視覚的ビジョンになるか?

記事にできてないnoteの下書きとかも、

ピカッソにビジョン化してもらってもいいのかも。

イライザダイジェストとAIピカソの二刀流で

生成変化する。

よし、これを「武蔵システム」と

名付けてみます。

「二刀流ムサシステム」だ

。。。

(言いたかったのです)。

あとは、アレンジ自由ですし、

イライザダイジェストの要約文章を、

YO訳してラップにしてみるとか、

それをまたAIピカソに入力して、

視覚的な生成変化を繰り返してみるとか。

AI要約文章で意味を圧縮、縮小し、

AI絵画で意味を拡張、膨張させる。

その生成変化の繰り返し、

縮まって膨らむ。

心臓のように。

呼吸をはじめる。

ドクンドクンと、

自分の伝えたい表現を血液として、

生命のリズムが芽生える。

ごご、

ゴールドエクスペリエンス

(いつだってこう叫びたい)。

新しいアートの地平の可能性しかないっす、

やったー。

アートって誰もが楽しく取り組めるもののはず。

マルセル・デュシャンは言った、

あなたの中にアートがあると。

ヨーゼフ・ボイスは言った。

誰もがアーティストである、と。

そこでさらにアートの民主化を志す、

新しいアイデアをここから書きます。

私がマルセル・デュシャンやヨーゼフ・ボイスと同じような方向性を持ってると考えている、アーティストの作品から(表現方法は違いますけど。尊敬しているアーティスト)。

ではいきなり、

書きますが、

AI出力のビジョンについて、

特にAIピカソのようなお絵かきAIが生成する絵について、

そこから出力され、生成された視覚的ビジョンを印刷屋さんにデータ入稿してポスター印刷でプリントアウトしてみる

(データは一度、イラレやフォトショで編集してもいいですが、入稿するだけならPDFにすればいいですね、サイズとかその辺も、PDFなら、どっちみちサイズに合わせてイラレ上とかで拡大縮小を、お店側がやってくれるし)。

で、サイズはなんでもいいと思いますが、やはり大きめのも欲しいですし、A1サイズとか、

キンコーズだとけっこう高くついてしまうこともありますが、

やはりキンコーズが町のどこにもあって手軽に早く、

便利なので、私はキンコーズ大好きです(特にコロナ前の、24時間の頃の真夜中のキンコーズの雰囲気が好き)。

あと、最近は渋谷のキンコーズならセルフコピーで、A1サイズのポスター印刷の出力が出来きて、その分かなり安くなるので。

A1サイズでも、お手頃価格で出力できるようになってきましたよね、A1サイズのセルフポスター印刷というのはなんか興奮します(もちろん、セルフのこの場合は、入稿データは自分で全部編集しとく必要ありますけど)。

さて、アイデアの本題はここからですが、

日比野克彦氏。

とにかくポスター印刷で、AIビジョンを物理的に紙として出力して、

それを、

ハレパネなりでパネルにして

(たくさん作る予定で、お金なかったら段ボールでも可能ですね。

コンセプト的には段ボールの方がいいかも。

ただし、段ボールのパネル的なカットは、

ハレパネより力加減が難しいです、ハレパネみたいに最初から糊付けされてないし、

素早くカットしないと切り口がギザギザになりますし、最悪、出力したポスターも痛みます。

ただ、素早くカットするとなると手をカッターで切らないように要注意ですね、やった人を見たことあるので、血の海になりますから冗談抜きに、作業は安全第一。

なので、あまり経験ない人がパネルにするなら、ハレパネ使った方がカットははるかに楽です)、

段ボールパネルで私はよく作ってますけど。

段ボールで作ったパネルいいですよ。

リスペクトです。

出来たポスターパネルの絵の上に、薄くアクリル絵の具やメディウムを塗布します

(メディウムはメディウムとして売られているものもありますし、アクリルだとたくさんありますね。

けど、色んなものがメディウムになりますから、絵の具は商品として固定されたもの買う必要出てきますが、メディウムはなんでもありですね、

ダイソーとかで売ってる洗濯ノリとか、量も多いし、アクリル絵の具とかに混ぜても面白いし。

ダイソーとかセリアが、ホームセンター以上にメディウムの宝庫にしか見えないです(画材コーナーに売ってる商品としてのメディウム以外のもので、活用出来そうなものを探すのが好き)、

ワクワクする。

横浜家系のラーメンも

濃厚スープと海苔の弁証法がトロけて旨いですが、

絵の具と洗濯ノリもなかなか面白い、

版画とかノリ使いますしね、

あの粘度がたまらんです。

ドッロドロ、トッロトロ。

その感覚)。

では、デジタル出力に、アナログでテクスチャーを作っていく。

ここに書いてることを、

さんこうにした日比野克彦氏の作品は、

薄い白い砂のような質感が

プリントアウトされた絵の上に

塗布されてたりとかして

とてもカッコいいのです

。

大地の芸術祭で観ることができます。

これは日比野克彦氏の作品で実際にある表現方法なのです。アナログとデジタルの問い。

ミクストメディア。ミクスチャー。

この方、アカデミックの側にいらっしゃいますが、既存の常識にとらわれず、かつ恐らくアートの民主化の日本での先駆者の1人。

私は過去に、日比野克彦氏のアート作品を絵筆化する応用で、

ワークショップをデザインするということをやっていて、何個か作っています。

AIピカソならぬ、WS・AIヒビノ的なイメージのものを作っていました(リスペクトを込めて)。アナログとデジタル両方の技法を使います。

以前、

「日比野克彦を保存する」

というプロジェクトを観たことがあるのですが、それをベースにAIヒビノとか、リリースされませんかね、

3DCADと連動してて、段ボール素材に限定されて出力されるとか、立体も、3DCADだけど、平面も対応してて。

ちょっと未来の社会。

防災用具として、非常用の発電でこのAIヒビノと連動した3DCADが起動できて、

防災時の体育館とか公園とか避難所におけるプライバシー等の配慮のための、

カラー段ボール空間デザインの個室的時空が、3DCADから生成されるようになったりして。

いつだって楽しい。

さて、日比野克彦氏の技法やアイデアを絵筆化した1つの技能をまとめると、

デジタルでデザインしたものをプリントアウトし、その絵の上からアクリル絵の具やメディウムそのものでテクスチャーをつけていく。

絵につけたい好みの触覚、質感を探すんです。ホームセンターもパラダイスですけど、ダイソーやセリアも宝探しスポットですねー。

。

デザインツールの

代わりにAI技術も使ってみる、と。

今の3DCADはまだまだ細かいディテールの入力はできない。だからデジタル出力の弱点となる、平坦さを、アナログで作っていく。

それに、これはそもそも現代アートのコンセプトとして楽しいです、デジタル出力とアナログの問いと向き合うことになります。

何かを作って、作品にする。

その意思決定の機会を、

それを奪われてしまうことの多い人が

(障がいあるなしに関わらず)、

その意思決定の機会を積み重ねられたらいいですよね。

自分で決めるということを。

「作品を作る」意思形成の機会と、

「作品を発表する」意思表明の機会と、

それ以上に、

意思決定の機会の積み重ねが、

大切だと思うのです。

選択肢が多くても、

自らの意思でそれを選択できなければ。

何のために選択肢が

あるのでしょうか。

ご本人、ご家族を中心として、

現場の医療福祉スタッフチーム

で積み重ねられてきた

意思決定(意思の形成や表明の機会)

の取り組みの、

歴史がありますね。

それをもっと伝えていくための方法を

考えています。

医療や福祉的な課題に直面している、

現場で感じる身体感覚について、

私も含めてもっと知る必要があると思うのです。

家庭内のプライベートな空間と、

その人が家族から離れて

仲間や仕事上の関係者と活動をしている、

その社会的な空間で抱えている事情はまったくの別物です。

ケアにおいても、

ご家族が面してる事情と

社会的な責任がかかる場面での事情は

まったく別です。

どちらも真剣に考える必要性があります。

それらを一緒に考えて、

既存のあり方をただ否定するのは乱暴です。

外側に新しいサービスを作ったから皆解決

という単純な話ではないですね。

しかも、それぞれの人で背景や事情も異なる。

どれも真剣に向き合う必要性があります。

それを実践してきた

既存の積み重ねと連携するのも

社会課題に取り組む態度として

当たり前です。

何事も知ることが大事だと、

そう思います

無知な自分を知ることも。

私自身もそうですが。

さて、

AIビジョンをプリントアウトして、そこにさらに絵の具をのせたりしてテクスチャーを作る、

ミクストメディア表現。

日比野克彦氏の、地域社会共同の中でのアート作品を一部WS化したものと、先端のデジタルデザインツール、AI技術を組み合わせたアート表現方法を述べましたが、

(※日比野克彦氏には、こうしたWSを作っていることは以前お伝えしたので著作権的に問題はないはず。リスペクトを持って、作ってます。アートの民主化)。

では、

ここから再び、

イライザダイジェストやAIピカソで生成されるものの実験に戻ります。

『びしょっく03』という私自身のnote記事をイライザダイジェストで要約し、

それをAIピカソに入力し、note記事の文章を視覚的ビジョンに可視化。

そのビジョンなのですが、さらに検証するために、新しい実験をします。

まず、先ほどの画面をもう一度貼ります。

先ほどのnote記事『びしょっく03 天ぷらそば』

の視覚的ビジョン。

これですね。

AIピカソへの入力画面も、もう一度貼ります。

こんな感じでした。

今度は、このAIピカソに入力するものを

少し変化させてみます。

具体的には、

イライザダイジェストにnote記事を要約してもらった文章、それをAIピカソに入力するまでは同じ。

次に、プラスで歴史上の芸術家の名前をスペース空けて入力してみます(この芸術家の名前を入力するアイデアは、現代思想の哲学者・千葉雅也さんのTwitterから、発想をお借りしました)。

さて、

実際にやってみた

具体的画面です。

↓

「カンディンスキー」を足してます。

※カンディンスキー=純粋抽象絵画の創始者の1人。

幾何学と音楽的な動的ビジョンの作家。

まったく文章と

関係のない

芸術家の名前を

入力する。

異なる回路、構成同士を繋げてみる。

さて、

生成・変化の膨らみは?

生成されるビジョンは?

うーん、カンディンスキー、、、幾何学的な要素還元の図形と、音楽的リズムある楽譜的コンポジション。AIのカンディンスキー解釈?

とても勉強になります。

ちなみに純粋抽象絵画の創始者の2人、カンディンスキーとモンドリアンの名前入力だけで生成してみると?

色彩の制約やグリッド的な線の重なりは

確かにモンドリアンっぽい、

モンドリアン風。

しかし画面の動的なコンポジションは、

カンディンスキーですね、

カンディンスキー風。

いや、モンドリアン風のコンポジションも

半分は入ってるか、

原色の大きな面。

そう見える。

ハーフ&ハーフな感じの

コンポジション。

哲学者・千葉雅也さんがAIピカソを試して、

羽生さんとか若手の藤井さんとか将棋界の方々が、

AIを参考に、将棋の研究を深めてるってことの意味がわかる気がするとツイートされてましたが、

確かにそうです、コンセプトに対しての生成パターンを学べる。別の一手を、転じ方も。

異なるコンポジションから、また異なるコンポジションへ。

。

垂直的なレイヤーというより、

水平的なコンポジションの連なり?

その、

生成変化の稜線が見たい。

この場合、稜線はレイヤーになるでしょう、

現れる形態は水平的コンポジション。

さて、検証を続けます。

では、続けてnote記事×芸術家の名前別パターン。

日比野克彦氏。

その生成・変化は?

↓

???

ん?

?????

ん?

?

さて、

では、note記事×芸術家の名前別パターンを、

ここから、はじめます。

↓

初回ですからね、

初回、HAHAHA~

良かった。

さすが、日比野克彦氏。

AIピカソは同じテキスト入力でも

その都度、

異なるビジョンの生成が出るようです。

面白いですね。

ガチャ的偶然性も絡みますね

(ちなみに入力の際に、テキスト入力以外に、

スタイルや参考画像も選べますが、

この記事で出力されてるビジョンは、

スタイルや参考画像の選択はせずにテキスト条件だけで出力しています)。

ではさらに、さらに

他のパターンも試してみます。

もともと風景や情景、時空が圧縮されて表現されている俳句。

釣鐘に

とまりて眠る

胡蝶哉

この与謝蕪村の俳句は、

鈴木大拙『禅と日本文化』において、

荘子の胡蝶の夢、

「物化」の話の中で、

鈴木大拙が引用していた俳句です。

生成変化、現代思想に繋がる。

現在ワタリウム美術館で開催中の『鈴木大拙展』では、

鈴木大拙が世界に伝えた日本仏教、禅や浄土門が現代アートの潮流の、1つの源泉となったことが考察されていました。

10代の頃から通ってて、

一番影響を受けてる

+大好きな美術館。

水曜日に夜間延長があり、

かつ何度でも入れるチケットも毎回必ずあります。

他の美術館でも、こうした選択肢がほしいんです。

図書館みたいに美術館に行きたいんです

(切実)。

学び問うために。

そんな鈴木大拙が荘子の物化について、

著書の中で、生成変化について引用した蕪村の俳句。

釣鐘に とまりて眠る 胡蝶哉

。

この荘子の物化・胡蝶の夢・生成変化が基盤にあると思われる俳句を、

AIピカソに入力して、視覚的ビジョンがどう変化するか、様々なパターンから観てみます。

では、、さっそく。

意味深。

紫の天使のような。

次は、

をプラス。

カッコいい。

やはり日比野克彦氏の

イメージはあたたかくカッコいい。

ここで一句詠みます。

釣鐘か

段ボールの

胡蝶かな

次は蕪村の同じ胡蝶の俳句

×カンディンスキー

色彩と形態の純粋な幾何学への

要素還元

として生成される。みたいです。

(カンディンスキーだから楽譜的コンポジションですし)

そうだ、

この幾何学への要素還元もまた

ある種の別の構造への生成変化?

ということは?

鈴木大拙、

ルドルフ・シュタイナー、

ヒルマ・アフ・クリント、

西洋美術伝統進化とはまた異なる

近代美術のもう1つの地平がまた、

見えてくるような。

とんでもないヒントをもらった。

AIから学ぶこと、とにかく多いです。

蕪村の同じ胡蝶の俳句×日本画家・千住博氏

物化。

まさに、

胡蝶の夢?

浄土の鐘の天使。

千住博氏の滝の作品の

イメージ構造から、AI生成が

かけ合わさったら

凄そう。

前に千住博さんが、

代表作の

絵の具の滝の表現について

皆さん

どんどんやってみて下さい、

と話されてました。

3DCADで地形を設計したり、

一般的な紙でなく、

それこそ段ボールや砂壁とか、

そうした土台で、

絵の具の滝を作ってみるのも面白いですよね。

水、液体の流れを可視化。

千住博さんの『滝』の作品は、

水のないところに「水」という

概念を創造してる「枯山水」

に匹敵すると

思うんです。

AIと3DCADで連動とか

出来ないですかね、

もうアートって

だから楽しいじゃないですか、

サイコーなんですよね。

私たぶん死ぬまで

こういうことやってるなーと思います。

アート研究。

蕪村の同じ胡蝶の俳句×現代美術家・会田誠氏

AIピカソは蕪村の俳句の意味を

理解している

(AI的な独自解釈があるのは当たり前としても)。

現代美術家・会田誠氏の名前を入力

した、

この生成においては、

胡蝶が釣鐘の構成と一体になりつつ、

ひらひら舞う蝶の、

生成・変化のシークエンスのようなプロセスも

画面に現れてきているように感じます。

プロセス、

ほんとプロセスを知ることですよね。

何事も背景を知ることって

大事だと思うんです、

その人が何を伝えたかったのか、

それを知って

ほんとに憎める人なんかいないです、

ぜったいに。

私は綺麗事抜きに

嫌いな人いないです。

自分にとって距離を置く必要のある人はいる。

けど、心から憎む人はいない。

みんな多面的な人間。

重なる面もある、

異なる面もある、

背景と事情の差異がある。

だから、

その人の背景・事情を知る姿勢を、

常に忘れずにいたいです。

では次に、

蕪村の同じ胡蝶の俳句×ゲルハルト・リヒター

フォトペインティング、

アウトライン、

抽象ディテール。

AIピカソ現時点でこの実力。

ちょっと怖いぐらいというのも分かります。

凄すぎ。

先端AI技術による、文章要約や視覚的ビジョン生成、

とにかく凄いですね。

今までの歴史を積み重ねてきた芸術家達の表現スタイルが、絵筆化して、それを活用させていただけるのもワクワクします、

何よりアートの勉強になる。

藤井聡太五冠とか、小さい頃から、10代からこんな凄いAI相手に将棋の修行を実践してるわけですね、

そりゃ最年少記録塗り替えまくりますよね、その修行を発明した藤井聡太五冠の師匠も凄い。

そういえば、ドラゴンボールの悟空やベジータも、ブルマが作った重力装置で修行してましたよね、超重力発生装置の中で修行してフリーザやセル、魔人ブウに勝った。あと、精神と時の部屋とか。

ドラゴンボールは、ブルマの功績がもっと称えられていいのだ。

AI技術は、悟空にとっての重力発生装置、精神と時の部屋。

荘子の物化、生成変化と現代思想についても、AI技術から考え、感じ、学ぶことも多いです。

物化から、

日本の付喪神(つくもがみ)を連想していました。

妖怪・傘オバケとか。

生物の進化論とはまた異なる要素が、

日本土着的な「妖怪」にはありますよね。

ポケモンが生物や「進化」を前提としていて、

人間が作った「物」っぽいポケモンはなんか違和感を感じることがあるんですが、

霊タイプ、ゴーストポケモンだけはそれがアリな気もしていて、違和感をあまり感じないというか。剣や盾の形のゴーストポケモンがいるとか。

ゴーストポケモンだと、そうした生態や進化も、科学的にも納得できるというか、そうした生成変化であるならば、です。

最近のポケモンの、メガ進化ではなく、ポケモンが巨大化するダイマックスや新作のテラスタルとかを観ていると、

「進化」から「生成変化」的な、妖怪的な変身の方に、ポケモンはベクトル変更したのかなーと感じています。

そもそも初代のポケモンの、ポケモン図鑑の説明って、生物図鑑ってより妖怪的な説明が多かったんです、どれも。今は日本発信のポケモンの原点回帰中?

先ほどの芸術家の名前をプラスさせていただいて、生成された蝶々と釣鐘の変化、

蝶々が釣鐘そのものに生成変化したビジョン(日比野克彦氏、千住博氏、会田誠氏の名前を入力させていただいて生成されたビジョン)も、

生物進化の構造の中では、蝶々→鐘が、それが進化だと言われては違和感があるのですが、

別の構造に変化する、

別の構成へ転じる、

脱構築化する、

生成変化であると考えれば、その理解とその道への歩みが進むというか。

さて、

また、問いが長引きました。

AI技術や不易流行、アートの民主化の問い、

仏教ルネッサンスで不易更新。

問いは続きます。

AIピカソの入力では、

アート研究のために、

名だたる芸術家の方々の名前を活用させていただきました。

やはり不易流行、

先人と歴史に学んで、取り組んでいきたいと思います。

次は鈴木大拙やヒルマ・アフ・クリント、

東洋や、美術においてマイノリティ的な存在とされた西洋伝統美術の女性画家についても、

愛知国際芸術祭での体験も通して、

記事を書きます。

読んで下さった方、ありがとうございます。

心から感謝しています。

↓

生成変化に近いビジョンに

感じます。

最後に、この記事をイライザダイジェストに要約してもらった結果です。

URLでなく、

全文コピペで、

要約してもらっています。

この要約文章とnoteクリエイターネームを

AIピカソに入力し、

さらなる生成・変化。

異なる回路、構成に自然転生

(じねん・てんせー)。

↓

↓

???

ん?

わたしダークサイドにおちてない?

大丈夫?

しかし、

光があれば陰がある。

「光が」影を生む。

日比野克彦氏はアートと多様性の問いにおいて、

光があったらそこには必ず陰がある、

と仰っていました。

光と影は表裏一体だと。

確かに、光が強すぎて

光源が固定されてしまったら、

そこに、

その世界に、

存在出来ない色彩がたくさん生まれてしまいますね。

影になる場所が生まれる。

光と影のバランス。

常に現場の大地を踏みしめて

実践と問いを続けなければ。

読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?