一回性のアウトラインと、

1つ習慣。

早朝の空気は澄んでいて、

いろいろクリアに生き返る。

哲学者ヘンリー・デイビット・ソローは、

著書『森の生活』の中で「朝にはすべてが再生される、更新される」といった意味合いのことを述べていますが、

朝活の先駆的な提唱もソローですかね。150年以上前に、朝の素晴らしさを言葉にした人。

朝の空気や静けさにひたるだけで、何かよく分からないですが心が満たされる気がします。

心地いい。

朝陽を浴びてセロトニン。心や精神、気分の様々な苦しみや病を考える際に、

個人の因子に基づくよりも、環境の様々な物質的な課題に目を向けて考えていけたらなと考えています。

けっして、個人1人の責任ではなく、社会の責任や環境の課題であることは多いものです。

セロトニンもいいですが、、

私は雨が好きで、雨の日の朝はテンションが上がります。雨の音が好きです、

雨あがりの植物は生き生きとしていて、雨が降ったらどこかへ遊びに行きたくなりますね。

せっかく生命がイキイキとしているのに、雨で室内にいるのはもったいない。

そうだ、森に行こうか。

雨の森の静かな音と、土の匂いと、草木の色が溶け出したような、みずみずしい風景。

雨の森を1人で歩いていく。楽しいですよ。

草木を友に生きることの豊かさ、喜び。

雨でいきいきとした姿を観て、私もいきいきとしていく。

土の匂いは、大地・地球の生態系を守る微生物達との繋がりを意識させられます。

生命の繋がりを。

ソローの『森の生活』も、そのみずみずしい言葉に、雨の森をイメージします。

雨のウォールデンの森を1人あるくソロー。森の生活。そんなイメージ。

朝は楽しい、朝の1人の時間が大切。

しかし、さいきんけっこう心身ギリギリで、朝からずっと制作していて、首が痛い。

首が痛いと何をするのも辛い、寝返りも打てないから寝れない。

デザインの恩師の先生に、無理しないこと、その無理したことの不自然さが作品に現れてしまうからと、

そこに気をつけなきゃならないと、自分が楽しくなきゃいいものは作れないからと、

そんな温かいご指摘をいただいたことがあったのですが、

ですが、、けっこう無理をして作ることに没頭します。そして、首を痛める。

哲学者ヴァルター・ベンヤミンは著書『複製技術時代の芸術』において、「1点物」のアート作品に宿る「アウラ」という概念について述べていますが、

この本のなかでは、その1点物のオリジナルに宿るアウラが、

近代以降の技術革新、

複製技術の登場によって、オリジナルの反復的な大量生産が可能になったことによって、

今ここの時空を内包した一回性の価値(アウラ)が失われていくことを指摘しています。

しかし、一方で、より多くの人に先端テクノロジーが届くことにより、

近代以降の社会における自由や平等が市民にもたらされていく、その希望もベンヤミンはこの本で述べていました。

アウラは、反復再現不可能なオリジナルが持っているある種の権威であるとも言われますが、

特にアートが中世まで、権力者や宗教神話を描いた権威ある者の所有物であったことを考えても、

写真や映画等の複製技術によって届けられる物語は広く平等で(最近はここに公正公平さがもたらされようと大きな流れがあると思いますが)、

多くの人に先端テクノロジーが届くことによって、その独占的な権威が失われていく。

一方で市民が、市民それぞれに作り出す権力者の権威とは別種のアウラのようなもの、

個人の権利であるとか、私的で切実で、大切な気持ちであるとか、異なる価値も様々生まれる可能性がもたらされる。

2022年、現代最高の画家ゲルハルト・リヒターも、写真を真実とし、絵画を真実ではない、人工的で信用されないもの。

とかつて1960年代に述べていたと言います。

これは翻訳の問題でしょうか、、

個人の解釈ですが、リヒターが述べたいのは「絵画より写真の方が客観性がある」ということではないかと、

だから絵画にできるのは具象の写実的な再現ではなくて、

それぞれの主観的で私的な線を表すこと、

また抽象的な表現

(そもそもどんなにモチーフを写実的に再現しても、それは紙とかキャンバスとか壁とか二次元平面の上に描かれたモチーフのイメージであって、物質としての形あるモチーフそのものではないのだから、絵は物質としては紙や布なのだから、その表面に描かれた模様である絵はどれも抽象表現であって、写実的に1つの側面が描かれていたとしても、それは具象の「形態」そのものではない)、

近代美術の命題を継承して、現代美術にまで進化させたのがゲルハルト・リヒターという人なのでしょうか。現代最高の到達点にいるのはたしかなのでしょう。

現在だと当たり前のように保障されているテクノロジーが多く、そのありがたさが分からなくなることも多いかもしれませんが、

やはり、自分1人で生きているわけではなく、様々な人々にささえられて、

また先人が築いてくれた遺産を継承して、今を生きている。

そうやって、日々の生活が成り立っていることを常に意識して、目の前の物事に取り組みたいです。

テクノロジーにしても、「社会的には障がい」とされる特性を持った人の日常生活、人生という物語における意思決定のあり方や、高齢者の人の介護、子ども達の生活や遊び(教育)、また様々な環境や背景によりマイノリティの立場にならざるを得なかった、

見えない生きにくさや気付かれにくい不自由さは、当然たくさんあるもの。

いのちは偶発的に生じるものなのだから、いま自分が保障された立場にいることにまず感謝したいですね。条件は同じではないし。

心が痛む深刻な背景も社会には多々ある。

目の前の苦しさ悲しさ、その声、いのちの切実な叫びに丁寧に触れたいです。

現代のデザイン教育の礎を築いたバウハウスのグロピウスは、複製技術時代の量産品を組み合わせ、

反復する素材を用いてデザインし、

「機能」という概念を作り出していますが、

また、一方で建築家ル・コルビュジエはモデュロールという尺度を設計し、ヒューマンスケールの概念を創造しましたが、

それら近代建築の功罪が問われるのも現代です

しかし、それは多くの場合、その功罪は、この時代のデザイナーが現代ほど、私達ほどにはたくさんの情報に触れられなかったことが大きいと思います。私達は先人が築いてくれた遺産の、

その便利さの中から、歴史を評価しようとしていますが、近代という時代の大きな変革期に、少ない情報の中で、

確かな技術や修練を積み重ね、ヒューマンスケールの視座や機能の概念を創造し、提示して、社会に問いかけていったことに大きな意義があると思います。先人が残してくれた遺産にまず学びたいですね。

一点物と量産品の問いもある。絵画と写真と、映像と。

現在、東京国立近代美術館で開催中のゲルハルト・リヒターの現代アート作品からも、たくさんの問いをもらいました、

現代のアートの先端探求者であるゲルハルト・リヒターの作品と、

日本でも世界的にも見られるアウトサイダーアートの、私の現場での実践を通した考えをここに記載します。

「一回性のアウトラインと、、

永遠性のディテール」

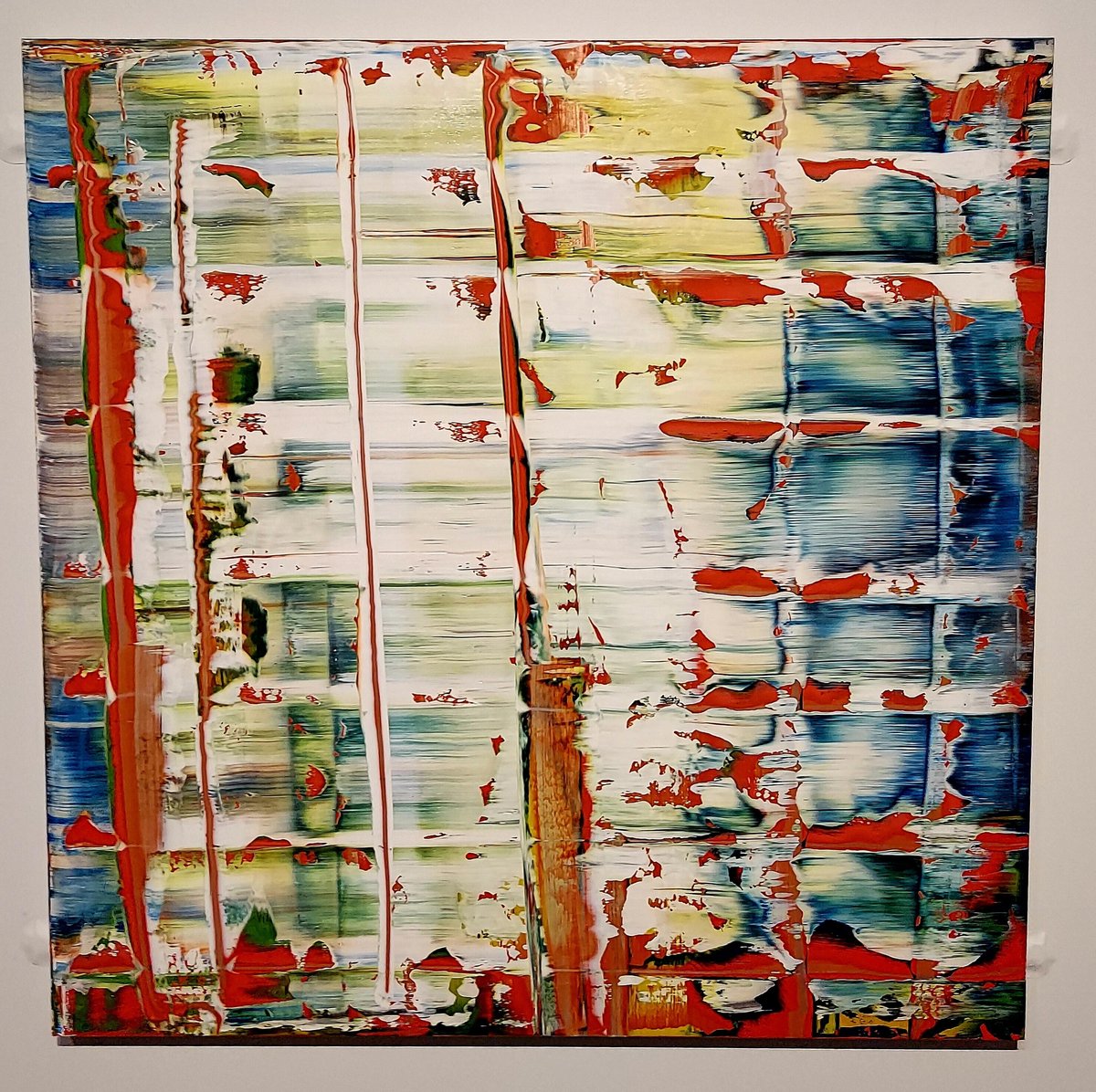

油画で描いたものをまったく同じスケールで写真にしたり。絵の具で描いたものと、同じスケールのデジタルプリントの作品があったり。

ゲルハルト・リヒター展。

とにかく素晴らしかったです。圧倒的で。

アナログとデジタル。それらが対面で並べて表現されたりもしていますが、、。

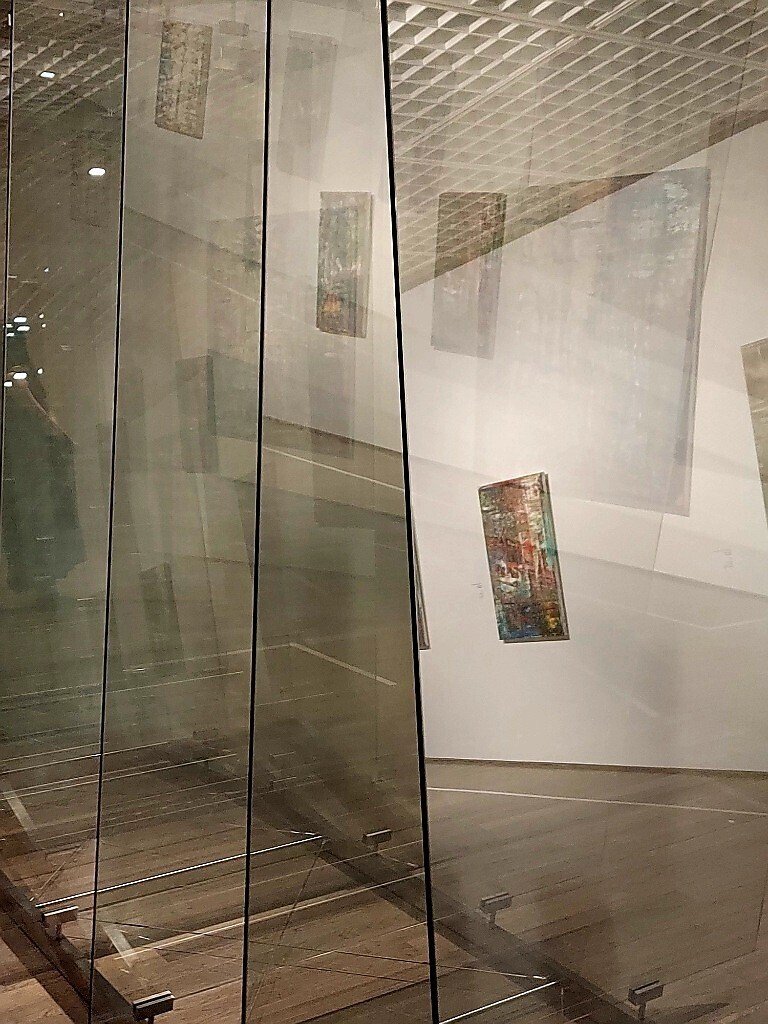

今回の目玉『ビルケナウ』。油画のアブストラクトペインティングと、それを同じスケールで出力したデジタルプリントの作品が合わせ鏡のように対峙して展示されています。

これらは近寄らないと、一見、初見の一回性だとデジタルプリントの方は、それがオリジナルを写真に撮って、出力したものだとはわからないです。

初見の一回性のアウラは、まず初めてなので「距離」がある。

アウラというのは「今ここ」の時空間と結び付いたものと言われますが、アウラが宿るのは「距離感」が重要なのではないでしょうか。

オリジナルと複製の弁証法的対峙により、

オリジナルのアウラ、その一点物のアウトラインは曖昧にボヤける。

そして近寄ると、光のあり方から細部のディテールで、アナログとデジタル出力の違いに気付く

かといってオリジナルのリヒターの技法によるアブストラクトペインティングは、スキージと呼ばれるヘラで絵の具が塗られた色面一帯を平らにしつつ、表面を削り取るので、オリジナルの細かなディテールに視座をクローズアップして、

その面の凸凹の形を認識しつつ、デジタルの平坦さを認識することで双方の差異が認知されました。私の場合はですが。

つまり、距離感でオリジナルとの見分けがつく。遠景だと区別がつかず、細部のディテールが見える近景で、一点物のオリジナルの輪郭が明瞭になる。

アウラはその場の近景のディテールが時空間と結び付いている。さらにオリジナルと複製品がガラスに映るとどっちもデジタル出力に見える、、、、、、、)。

オリジナルとそのオリジナルと同じスケールのデジタル出力作品

営利目的でない個人の研究として使用し、

自己責任でSNSに投稿可能。

私はnote記事を通してこの現代最高の芸術家の作品

の考察と研究を伝えたい人がいるので

ここに投稿します。

写真の右側がオリジナル作品。左側がオリジナルと同じスケールの複製品。写真は遠景で細部のディテールは見えない。

一点物のアウトラインは曖昧にボヤけます

(この命題は他のフォトペインティング作品でも観られていて、今回の展示は時空間を活用し、作品と結び付けたアブストラクトペインティングによる提示ではないかと感じます)。

問いをリヒターの作品から受け取って、さらにアブストラクトペインティングのカラフルな作品をたくさん観ていると。

偶発的なテクスチャーとデジタルの関わりって、どうなるんだろう?と感じます。

作品に何度も向き合って感じ、考えたいことです。

その思考を知りたい。

さらに、リヒターでとても興味深いのは、現代の美術界を厳しく批判していること。

現在90歳。

中世からルネサンスを経て、近代美術から現代美術へと変換を遂げた、

ピカソによる形の本質を問うキュビスムの近代美術革命も、デュシャンによる形態の現象への問いかけも、

現代アートの幕開けも、

そして、ドイツで戦争も経験して、

近代化~現代の激動の時代の生き証人でもある人。そのリヒターの現代美術への厳しい批判。

何を意味しているのでしょうか。

一点物や複製品、一回性のアウラを生み出す技術や技術の民主化の問い、、

そこで話は少し転じますが、

障がいを持った方のアート制作の場合、アール・ブュリュットやアウトサイダーアート等、通常の美術教育の文脈外にいる人のアート表現として語られたりしていますが、

そこで、私がいつも感じているのが、

その1つひとつの表現は何の文化にも属していない独創的な作品、、、

「ではない」。

特に「視覚的な」作品は。

「社会的には障がいとされる特性」を持つ人の、そのアート表現は、まったく既存の文化に触れていない独自性のあるものとして語られることが多いような気がするのですが、

障がい特性という「一面」と、その人らしさという一面はまったく別物だなぁと思うことは、当然ですが日常多々あります。

パラリンピック閉会式のクリエイティブディレクター、ゆるスポーツやゆるミュージックをデザインするコピーライター澤田智洋さんの「特業」の創造と、マイノリティデザインやコピーライターの技術・ホメ出しの技術等で語られている「多面性」に学んで、最近考えていることです。

障がい特性という「一面」とは違う「その人らしさ」について。それをその人の仕事にしているのが澤田さんの「特業」。

社会的には障がいとされる特性のその一面がある(そもそも社会の側に障がいがありますし)、そうだとしても、その人らしさと障がい特性は同じではない(相互に影響し合うことも、もちろん多々あるとは思います。1つの面がキラリと発光すると、隣り合う他の側面にも、その色は映り、隣の面の光の影響は色濃くなるでしょうし)。

アート作品にしても、そこに表現されているのは、障がいがあることによる独自性のある作品ではなくて(創作における強さにはなっているのかもしれません)、

私達が表現することと何も変わらないプロセスがある。明らかに特定の文化の影響が反映されてることの方が多いと感じます。

多くの場合、周りから受けた影響を、当然みな同じく受けていて、それぞれ環境が違う、環境の変化の速度が違う、受け取り方も違う、そんな様々な、

そうした偶発的な違いであって、

それは特定の文化の反射光を受けて表現されているものではないか。

さて、話は転々、そして繋がる部分もありますが、

現場でアート制作に取り組み、そのあとにそれをまとめ、デジタルなどでデザインに編集したりと普段やって、形態や色彩、制作プロセス、そして現場のケアに日々向き合っていますが、

それらの取り組みをさせてもらった、

その仕事帰りの金曜日の夜、金曜日土曜日だけ夜間の開館延長がある、そのタイミングでリヒターの作品を観に行くことができました。

リヒター展が始まって最初の夜間開館延長のある金曜日に。

(金土は20時まで)

ここからまたリヒター展の話。順番がごちゃ混ぜ、雑然。

このガラス作品は、私自身も反射して写り、周りの人もボヤけて、奥にあるリヒターの油画によるアブストラクトペインティングの作品も、デジタルアートかのように見えたり。

リヒターの作品の思考回路から多くの学びと問いを受け取ります。

隣り合うものの、文化の。色の。反射光。複雑に。

マルセル・デュシャンにも合わせ鏡の作品がありますが。

また、このガラス作品とデュシャンの『階段を降りる裸体No.2』との関連性も現地のキャプションで語られていて、、

学芸員さんありがとうございます、でした。そういう視座で観て感じ考えてみると、。なるほど。

テンション上がる。

鏡の無限の反復反射に、曖昧な複数性と、そして具象の線や形態とは異なる抽象。

私達の様々な表現は、特定の文化の反射光を受けて表現されている。

人間は社会の中で、人との関わりの間で生きている。そして、その反射光を受けて様々な表現が、生まれる。

作品の画面に参加する。

額縁のガラスの反射は当然、他でもあるものですが、

リヒターの作品は特に鏡の反射が意識されているように感じます。

鏡の、色がついたガラスそのものの作品も多く、

リヒターの作品を観て感じ、

考察しようと問いを持っている

私自身が、

作品の「画・面」に映り込み、

その作品コンセプトに

参画している。

ように、感じる。

今回の目玉である『ビルケナウ』。

歴史的な課題とともに、現代のアート表現の問いもリヒターの編み出した技法で制作されている。

歴史的な背景については、今の私では勉強不足。書けるだけの知見がなく、これから学んでいきたいです。

日本人の私が受け取る1つの問いは不易流行。

永遠性のディテールと一回性のアウトライン。いや、逆かも。

わたしたち、

隣り合うものの反射光を受けている「わたし」、その人について。

「社会的には」障がいとされる、

特性を持った子ども達や、成人の方、また高齢者の方も含めて、私は日常のアート活動に現場のケアのプロセスを大切に取り組んできました。

皆さんが絵を描いてみると、一見、何を描いたのか分からない形態があることもありますが、

それはしかし、実際に何を描いたのかお訊きしてみると、

電車とかお風呂とか、好きなアニメやアーティストの作品とか、そうした何かしら、特定の文化に属したものを表現されていることが多い、

意識的にも、無意識的にも。抽象的な概念を表現していることよりも、具象的な何かしらの文化に根差したものが表現されていることの方が多いと感じます。

いや、無意識の発露というよりも、特定の文化の反射光を受けて表現されている、

それは、変化する環境のなかで生まれた偶発的ないのちの偶然性を発露する表現。

1本の線にさえ、意味や気持ちが込められていて、既存の文化のイメージを表現していることがほとんど。

障がい者だから、独創的な絵を描いているのではなく、とうぜん私達みんな、何かしら特定の文化の反射光を受けて表現をしている。生活している。

表現方法には様々な差異がありますが、しかしそこに何かしら共通した話題、文化を通してコミュニケーションをしている。

例えば、弱視の50代のダウン症の人(この書き方だと、障がいという特性ばかりが先に出てしまっていて、その「面」ばかりが強調される伝え方になってしまっていますが、私とその人との関わりから見えてくる面は、その人の人生の体験に基づきます)の作品では、

ラグビーボールのような楕円の形をまず描いて、

その楕円上に、ゆらゆらと曲線が引かれて描かれていきました。

私は隣で描いているところを観ていました。

そして、完成して、これは何を描いたのだろう?

本人にお訊きしてみると、絵を指差して「ばんばん、ばんばん」と仰っている。

私は「ばんばん」とは何だろう?と考えましたが、

すると近くにいた、長年その人の支援に携わっていた職員がハッとして。

「あ、それたぶんドリフですね」と教えてくれました。

私もここでハッとした、

この人はドリフの『いい湯だな』が好きで、曲がかかると踊りだす人なんです、

ばばんば、ばんばんばん。と。

私も納得して。あ、なるほどと。

「ばんばん、ばんばん」は、ドリフの『いい湯だな』を唄っていた。それを描いたんだと、私に伝えてくれていた。

ラグビーボールのような楕円は、お風呂の浴槽で、その中の曲線は恐らくお湯の「湯気」を表現している。

大好きなドリフの『いい湯だな』を、お風呂を描くことで表現されている。

一見、抽象画のように見える絵も、お風呂を描いたものだった。

そして、この人はそれが今も大好きだから、絵に表現した。お風呂の絵は、この人の人生の背景と、生きた時代と、好きなものを物語っている絵。

この人が触れた文化、その時代の文化の反射光を受けて、目の前の紙に表現されて、そして隣にいた私に、それが好きなんだと伝えた。

「ドリフいいよね」と。

この人と他のグループホームの人も含めて、一緒に近くの銭湯にいったこともあったので、また銭湯へ行こうと、

そうした意味でもドリフを通して絵を描いて、私に伝えてくれたのかもしれない。

人間の様々な表現は、積み重ねた歴史の、

特定の文化の反射光を受けて表現されている(仮説)。

他の現場でも、他の人の表現でも、同じように感じることがとても多い。

何かしらの文化に属したイメージが表現されている。

共通点と差異がある。

その視座を持って、ていねいに触れてみる。

認知症の高齢者の方とは。

ある時、トイレットペーパーの紙をくしゃくしゃとして、それをポケットにしまっている方がいました、

私はそのモーションがとても珍しかった。

なんでトイレットペーパーの紙をもんでるんだろう?と。

そして、話を聴いてみると、「ちり紙」というワードが出てくる。

最初はティッシュのことを言っていると思ったのですが、どうやら違うらしい。

ん?「ちり紙?」。いや、「ちり紙」という言葉があるのは知っているのですが、それはただの言い方の違いなのではなくて、

ティッシュやトイレットペーパーの他に、そうしたティッシュと違う性質のちり紙という名称の商品があるっぽい?と。

なんとなく分かるような、けど知ってるようで知らないものです。

ベテランの職員に聴くと、昔はトイレットペーパーとかティッシュとかはなくて、

だいたいは「ちり紙」だったと。だから、高齢者の人で紙をもんでから使う人はけっこう多いとのことでした。

「ちり紙」はティッシュとトイレットペーパー両方どっちにも使えるものなんだと、

トイレにもたたんで置いてあって、今みたいにロールになって、カラカラと取り出すような使い方はしていなかったと。

ちり紙は固いから、くしゃくしゃ揉んでから使っていたと。

私には、紙をくしゃくしゃ揉んでから使うという感覚がありません。

ちり紙を使ってきた時代の世代の方々だからこその所作、モーション。

そのくしゃくしゃした紙に現れる複雑な線を観ていると、その人の生きてきた時代背景が物語られているようにも感じます。

その「くしゃくしゃした紙」をお借りして、そこに折れて生まれた線をトレースして(使用する前のもの)、

その1週間分をレイヤー構造にして、その人の生きた年代の写真を探して、写真からアウトラインを抽出し、さらに画面に重ねて、その人の作品にした。

話は別ベクトルに飛びますが、、、

しかし、こうした現代アートの表現優位っぽいことをやっていると、いつも疑問が浮かびます。

ゲルハルト・リヒターはなぜ現代の美術界を厳しく批判するのでしょうか?現在開催されている展覧会を通してリヒター作品から学んだ問いとして、1つ私の中で言葉になっているのは、、

網膜の機能という意味だけではなく「視覚的な思考や知性」への問いがあるのではないか。

障がいを持った方と認知症の高齢者の方とでは、また違う部分もあるかもしれませんが、

さらに児童だと、音楽に合わせて、画材をぶんぶん、ぶん回しながらやったりと、またさらに違いがありますね、当然ではありますが。

子ども達の創作が一番怖くて面白い。

画材ぶん回して、隣の子にあたりそうになりながら描いたりとか、気がつくと隣の子と喧嘩になりそうになってることもあるし、常にヒヤヒヤダラダラ。

女の子はこっちを観ながらイタズラしてて、

別の方を向いてた私が気付いて、あー何やってるのーと突っ込むとキャーと喜ぶことが多々ある(遊ばれてます。世のパパママ、保育士さん達は凄いなと思う、私は1時間でどっと疲れる)。

ここでもやはり、日常に生まれている様々な表現に、特定の文化の反射光を受けたものが表現されている。

また、障がいあるなしに関わらず、大人になるほど視覚優位の表現がやはり多い。

理知的に操作可能だからでしょうか。視覚は理知的にコントロール可能な感覚表現。

視覚表現は「形」や「色彩」など、二次元上で軸を設定して、理性的な操作をしている。

目で見て、手を動かしている。

だから、目の前のモチーフの二次元上での写実的な再現性を計画して「描く、思考する」ことができる。

視覚以外の感覚では、そうした二次元上の抽象化はほとんどできない。

視覚ほどに理知的な操作はできない。音なら音符にしたり、触覚も何かしらの記号への変換は多少はあるでしょうが、やはりそれは切り取った1つの側面で、

当然それは音そのものではないし、触覚そのものでもなく、それは視覚以外の感覚の視覚化・可視化。

視覚は理知的な操作が可能な感覚。

一方、シュールやリヒターのアブストラクトペインティングの偶発的な表現には、目で観て理知的に操作調整する作業が少ない。キッチンナイフで削る主観的な表現はあったとしても

というより、まさに絵の具を平らにならした後の細部のディテールとして、そこが時空間と結び付いたアウラのテクスチャーとなる部分でしょうか、

視覚的な意図した操作とは、リヒターの作品はまた異なる。

大人になると、視覚優位に物を観てしまう。

近代以降の人は、左から右へ情報を読み取る目の習性があるから、メディアはその現代人の目の機能に基づいて情報をデザインする。操作する。

そんな視覚的セオリーは多々ある。

かつて、マルセル・デュシャンが「網膜的すぎるアート」に疑問を呈したように、リヒター作品からも「観ること」への強い問いを感じます、

戦時中のドイツも経験したリヒター。難しい問題もたくさんある。

アートに出来ること。

観ることへの疑問。見えてるものは現実なのか?

そのゲルハルト・リヒターの人間的な知性に強く共感します。

ゲルハルト・リヒター

子ども達も、視覚以外の音や肌触り、ペロリと舐めてみたり、くんくん匂い嗅いだりしていて、五感を通した反射光を受けて表現しているように感じることが多いです、

全身で体感して。

特に五感を統合する感覚を「触覚」と私は考えています。

目、耳、鼻、舌と顔に集中していますが、触覚だけは身体全身張り巡らされていて、

あまり明瞭でない(視覚的に)、

曖昧さのある感覚です。

たまに直感とか、第六感とか呼ばれるような感覚は、触覚として統合されてる何かしらの感覚ではないか?と考えています。

京極夏彦の妖怪小説で、「そこにお化けがいるという深層心理」「オバケ」という感覚について、肌身でそれを察知するような感覚について、

それを触覚的なものとして解釈した話がありますが、

有名ですが、

京極夏彦の妖怪小説は「妖怪」を扱いながらもある種の科学的な視座から妖怪が、

「見えてくる」物語(特に百鬼夜行シリーズ)。

不思議なことなど何もないのだ、だから不思議だし、不思議なことって素晴らしい。

私も霊魂とかお化けとか、

そりゃさすがに21世紀現代にいますから、

一般的な科学的な世界観を基盤として「見ます」が、

しかし、夜の廃墟とかは怖いと感じる。

なーんか薄気味悪い、身の毛もよだつ感覚みたいのも分かる。

けど、それは視覚的に見えて怖いんじゃなく、

触覚的に嫌な空気に触れた、そんなホラーの古典的な固定観念を「観た」からであって、

まさにそうした身の毛もよだつ触覚的な感覚があるときは、オバケも「見えている」のだと。説明として分かる(逆にそれっぽい固定観念、オバケっぽいステレオタイプの演出を破れば、うごかせば「見えない」、あたりまえですが)。

京極夏彦の小説の主人公は、そうした妖怪を使役するザワザワするような触覚的な言葉というものを知っていて、それは古くから継承された呪文のようなものとして残ってたりもするのでしょうか、もちろん現代人にはその呪文は効かないことも多くなってくるでしょう、キツネに騙されなくなってきてるわけですね)。

この小説の主人公はだから、、その古の呪文を知っているから、

その反対呪文として、その妖怪、人間の無意識に巣くう憑き物落としが、この主人公はできる(必ずしも成功はしない)。

これらの触覚的な言葉は時空間の概念と結び付いているように考えています。

触覚的な形容詞の言葉って日本語に多いらしいです。

何か?

触覚自体が視覚的に静止して捉えられた感覚とは異なり、そもそもモーションから発生することを考えると、触覚がそもそも時空間と結び付いた感覚ではないでしょうか。そもそもですが。

少し話がそれましたが、

人間の意識の「認知」についてです。

子ども達はよく気づく。

子ども達は身体を動かし、触覚とリンクしたモーションから五感で体感して味わっている。

眺めるというよりは触れて、生の鮮度の情報を確認している。

そこに五感で参加して、受け取っている。

鏡に映るように、心の1つの面に色が映る。

特定の文化の反射光。

そんな視座から、キュレーションを考えていくことができるのは、その人の目の前で、その人の隣に、いつも傍にいる人ではないかと思います。

実際それを実践されている素晴らしい人もいますよね、

久しぶりに再会(こころいき)して、

私も前に進めた。

共に生きた人達を大切にして、

辛さとか苦しさとか共有してきて、一番大切なのは、その現場の仲間だからと、

保障ある立場からも離れて、自分の大切な人を、社会に伝えていく、

そんなことを続けている、

人の間を編んで集めるこころいキュレーター。

現場で実践していて、このキュレーションの素晴らしさに改めて気付く日々。そんな思い。

そして、いままた現場にいて、日々考えている仮説を、今度はこの同志に伝えられたらいいなと思います。

心意気。

こころいキュレーター。

特定の文化の反射光を受けて表現されているもの。

この仮説を問いとして、いま表現しているものがあり、没頭します。

仮説というと、

編集者の佐渡島庸平さんは、

直感から仮説を立て、

その後その仮説を補強する先行事例や類似研究を調べ、それらを踏まえて仮説を建て直し、仮説を強化し、検証を繰り返していくことを著書『僕らの仮説が世界を作る』『観察力の鍛え方』で述べていました。

私がここで、自分が出来てないと感じるのは、

この「直感」と「調査」を同時に、連続するプロセスの中でやっていなかったこと。

直感だけの時と、調査だけの時があり、直感が先行しつつそこから生まれた仮説を、先行事例や類似研究で補強し、仮説を鍛え直し強化して、それを検証し、繰り返していく。私はこれができてない。

澤田智洋さんのクリエイティブの方法論でも同じく、直感を大切にしたアイデア、仮説コンセプトの設計があり、

『ガチガチの世界をゆるめる』『マイノリティデザイン』『ホメ出しの技術』と、まさにそのクリエイティブの根本のコンセプト、アイデア、言葉のプロフェッショナルである、

澤田さんは「鳥肌」を大切にされてることを言っている。

自分が「鳥肌が立つ」ような身体が感じるものを追求されている(しかも、澤田さんの場合はその鳥肌ポイントの抽出が、多面的に行われている)。

ホメ出しの技術でも、相手に感じる、ホメ出しの鳥肌形容詞を様々な角度から多面的に観察して、抽出して、言葉にしていく技術が書かれている、何度も読んで考えています(現在、入門中)。

これはやはり、自分の身体の直感で、

そこから仮説が立てられて、フィールドワーク、調査研究の中で、そのコンセプトアイデアがどんどん現実の形になっている。

このお二人のプロセスに学んで、そう考えて、現場での実践を最近いろいろと見直していました。

また、現代最高峰の芸術家、イメージメイカーであるゲルハルト・リヒターのアートを通した問い、人間的な知性にも何度も触れて問いを続けています

今回の展覧会も、既に2回観に行きましたよ~。私はアートの展覧会をいつも何度も観に行きます。

やはり、目の前で感じることが大切、

どうやって描かれたのかそのプロセスを確認しながら観る、

デザインや庭の設計でも必ず自分も目の前にある作品や空間のお題というかテーマを自分でやってみる、

想像プロトタイプを作成する。

自分だったらここは赤だなとか、この木を植えるかなとか、石はこうすえるかなとか。

目の前の作品に学んで再構成してみる。それが何より楽しいのです。

さて、最初の方に書いたベンヤミンの「アウラ」の概念に戻りますが、

アウラという、今ここの時空間と結び付いた一回性の価値。

私は祖父がなくなり、もう7、8年経ちます。

美術と農業と福祉の仕事をして、晩年、近代美術館創設の責任者だった。

祖父の遺品の美術品管理を私がすべて請け負ってからも数年。

祖父の遺品を整理し、何点か祖父やその師の作品を持ち帰って、

10代の頃に祖父からもらった花の絵の隣に飾って観る。隣り合う作品の目の中の混色か、意識の中でのイメージの結合か、残像か、いつもと違う絵にも見える気がする。

田舎の農家の人というのは、なんでも出来る人が多い。

私も子どもの頃、入谷朝顔市だったか、お祭りで買った金魚が弱ってしまい、

助けを求めに祖父のいる田舎へ、その金魚を持って新幹線に乗り、会いにいった。

その後、その金魚は祖父に預け、何年も生きて、とんでもなく大きくなった。

田舎の農家の人というのは、生命の育み方を知識でなく、身体で、知恵として知っている人が多い。

1人でなんでもできて、複数の専門性を持ってる人も多い。

もちろん、都市ほどに便利な専門サービスがないからというのもあったのかもしれませんが、

それにしたって、名も知れぬ農家の人が1人で何でもできる凄い人であることは多いですよ、

私は何人も凄い農家の人を知っている。

百姓は、百の仕事をこなす人なのだと、進士五十八氏が著書に書かれていますが、ほんとそうだと思います。

百の専門性が統合されて、その土地の風土・自然と共に生きる術が編み出されていった。

百姓=技能百面相

その技能の統合を大地の生命を育むために生かす。

なんとなく漠然と、

尊敬する祖父のようになろうと

この道をかなり遠回りしながら歩んできた気がします。

祖父の絵画はもう見慣れていて、ポストカードにもなって量産されているし、

私にとって、その一回性のアウラは失われたと感じていた絵、もちろん大切にはしていますが、

心が大きく動くハッとしたものはなくなっていた絵。

祖父が亡くなってから観ると、その遺品から感じるのは、また別のアウラかとも思います。

私が死ぬまで残る。

人の、生命、

一回性のアウラは、永遠性に回帰する、、、永遠性のディテールが一回性のアウトラインと結び付く。永遠に宿る瞬間。瞬間に宿る永遠。

見ず知らずの人であっても、その人の遺影や遺品を観ると、一回性の鮮やかさに永遠性を感じる。それが想い出深い家族や親しい友人なら、なおさら。

余白。

一回性のアウトラインと永遠性のディテール。

この長い文章の冒頭に書いた、雨の森の話へ最後に戻りますが、

雨の森の植物が鳴らす静かな音と、いのちの記憶を想起するような土の匂いが合わさる中にも、

一回性と永遠性が溶け合う心地を感じています。

一回性のアウトラインと永遠性のディテール。

問いはつづきます。

読んでくれた方、

長い時間お付き合いいただき、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?