2024.2.13「まちぼうけ」

うるうアドベントカレンダー18日目。

今日は2024年2月13日。

4年前の今日は、うるう静岡公演1日目です。

待ちぼうけ、待ちぼうけ

ある日せっせと、野良稼ぎ

そこに兎がとんで出て

ころりころげた木のねっこ

ヨイチに怒られた次の日、マジルはある楽譜を彼に手渡します。

満州唱歌としての「まちぼうけ」

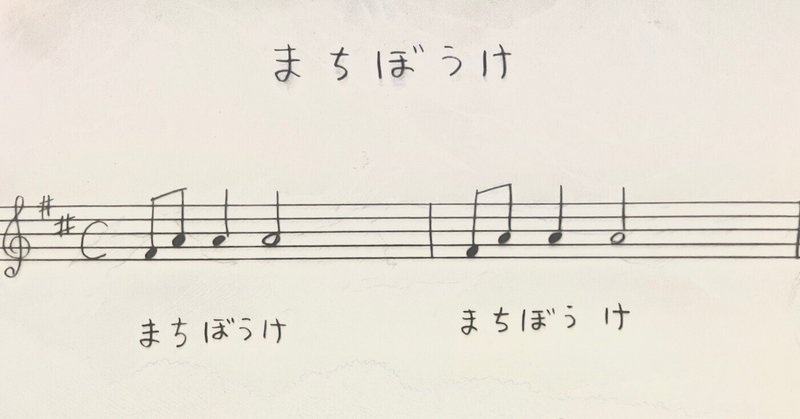

マジルが音楽室で楽譜を写してきたのは、童謡『まちぼうけ』でした。

『まちぼうけ』は1924(大正13)年(ちなみにうるう年)に発表された北原白秋作詞・山田耕筰作曲の唱歌です。

『まちぼうけ』には、実際には5番まで歌詞があります。

この歌詞は、中国の春秋戦国時代の思想書『韓非子』の中にある「守株待兎」という説話を元にしています。

宋の農民がある日、自分の畑にある切り株にウサギがぶつかったのを捕まえます。

味を占めた百姓はそれから畑の耕作をやめ、ウサギがやってくるのを待ち続けました。しかしウサギが二度とやってくることはなく、彼の畑の作物も枯れてしまいました。

待ちぼうけ、待ちぼうけ

もとは涼しい黍畑

いまは荒野の箒草

寒い北風木のねっこ

歌詞の5番では、この説話の結末である冬の畑のうら寂しい様子が描かれています。

この歌は元々は「満州唱歌集」に掲載されるために作られました。

「満州唱歌集」とは、南満州教育会が満州で暮らす日本人の子供に向けて作った唱歌集です。『まちぼうけ』は1-2年生用のものに掲載されていました。

その後、『まちぼうけ』は日本に逆輸入される形で日本の音楽の教科書にも掲載され、現在まで歌い継がれる唱歌となりました。

歌詞に中国の説話を採用したのも、満州に住む人々に向けて土地への愛着を持ってもらうことを目的として作られたからだといいます。

山田耕筰が作った前奏のメロディ(レーミファラーファミレーミーファファミミレー)は、大連を走っていた馬車のチャルメラからヒントを得たそうです。

待ちぼうけの最初の録音は1927年(大正5年)、山田耕筰自身のピアノ伴奏に合わせて、声楽家の藤原義江の歌が収録されました。

以下で一番古い録音の『まちぼうけ』を聴くことができます。

北原白秋と山田耕筰

「この道」「ペチカ」「からたちの花」、これらは全て北原白秋が作詞し、山田耕筰が作曲した童謡です。

北原白秋と山田耕筰の二人は、数多くの童謡を生み出しました。また全国の数多くの学校の校歌を生み出したことでも知られています。

この二人が組んで生み出した作品は、実に312曲にのぼると言います。

二人が知り合ったのは1921~22年ごろ。山田耕筰が北原白秋の5つの抒情詩に曲を作ったのが始まりでした。その後、これらの曲は「山田耕筰作曲集『AIYANの歌』」として出版されています。

白秋は耕筰の作曲した歌を聴き、「肝胆相照らす音楽家に出会った」と直感したといいます。その後、二人は長きにわたりタッグを組んで、現在にまで歌い継がれる多くの童謡を生み出しました。

白秋は生前、耕筰に対して「君と俺は夫婦のようなものだ」と言ったといいます。また耕筰も「白秋を憶ふ」という文章のなかで、「毒舌も弄した。口論もした。けれど二人のヴァイオリンと弓のやうな関係は終りまで変らなかった」と記しています。ヴァイオリンと弓のような関係、という言葉の中には、切り離すことのできない二人の強い結びつきを感じます。

こうした文章を読むだけでも、彼らが強い信頼関係を持って仕事に取り組んでいたことがわかります。

マジルがヨイチに贈った『まちぼうけ』の楽譜から親愛の情を感じ取る時、北原白秋と山田耕筰の信頼関係が結実して生み出された作品のひとつであるということにも思いを馳せてしまいます。

願わくば小林さんと徳澤さんも北原白秋と山田耕筰のように、今後もタッグを組んで作品を作り続けてほしい、と個人的な願いをここに残しておきます。

余談ですが、山田耕筰はエスペラント語を学んだエスペランチストでもありました。

山田耕筰の姉はの夫はエドワード・ガントレットという英語教師で、彼はエスペラントの通信教育を始めた人物です。ガントレットは当時15歳であった山田耕筰に西洋音楽の手ほどきを行ったと同時に、エスペラント語を彼に教授しました。

贈り物

どうしたのこれ。

音楽室で? お手本見ながら、写した。

へえ、そう。

で、なんでこれを、私に、渡しに?

兎の捕まえ方が書いてあったから……。

マジルから『まちぼうけ』の楽譜を受け取ったとき、ヨイチは不思議そうに楽譜を手でつまんで眺めています。

しかしマジルがその楽譜を贈った理由を教えた瞬間、彼は去ろうとするマジルを呼び止めて、その楽譜を大切そうにたたみます。

マジルが兎の捕まえ方の手引きを見つけてその楽譜を書き写してきたと知った瞬間、ヨイチの手の中にある楽譜が紙切れから贈り物に変化したことを感じさせる場面です。

マジルから楽譜を受け取ったあと、ヨイチはマジルを畑に案内します。

ここは私の、秘密の畑だ。

ああ、全部私が育てた。

彼が「秘密の畑」と呼ぶ場所には、ヨイチが育てているさまざまな植物の畑が広がっています。

たった一人で森の中に暮らすヨイチにとって、自然のものを拾ったり誰かの余り物を集めたりするのではない、何もない場所から新しいものを生み出すという行為は、とても大きな意味を持っていたのではないかと思います。

この畑の植物たちは、ある意味でヨイチにとっての子供たちとも言えるかもしれません。

まばゆくあたたかな陽光の下、一面に広がった秘密の畑にマジルを招待することは、ヨイチにとってマジルに手渡すことのできる一番の贈り物だったのではないかと思います。

過去の記録と比べてみよう。

そうだな、じゃあ、10大会前って、どんなだったかな。

『まちぼうけ』…

40年後、ヨイチは自分の日記のなかに挟まれた『まちぼうけ』の楽譜を見つけます。

その楽譜は40年後のヨイチにとって、マジルとの思い出がかつて確かにあったということを示す、唯一のあかしのような存在になっていました。

[参考文献]

喜多由浩『満州唱歌よ、もう一度』産経新聞ニュースサービス、2003年

山田耕筰『山田耕筰著作全集 3』岩波書店、2003年

北原東代『響きあう白秋』短歌新聞社、2010年

【うるう日記】2020.2.13 静岡公演1日目

スペースシップ感のある劇場。中はバニラの匂いがした。

木製の部分が多く、椅子も木の色、森のよう。

後方だが正面、映像が美しかった。

・グランダールボへの呼びかけに感じる愛情

・映像のふくろうの実在感

・「ヨイチです」からのトランプ、数えるようなニュアンス

・「あんたがたどこさ」以前よりもはやしたてるような流れ 「それを上司がもみけして…」

・北風と太陽 察しはついてるのに、「言いたいんだろ?」

・「目にあまるほど」で箱を見ている

・「ケガでもしたのか? なんだ、そんなかすり傷くらいで。(穴から引き揚げ)大丈夫大丈夫」

・「呉服町の呉。読めた?」

・「ともだちに?」切実な」声

・穴落ちる時、正座(舞台上)「着地に成功したのか失敗したのかわからねえ」

・「どう思います?」と徳澤さんに話しかけて、すぐ弓を借りる

・待つ時、壁によりかかって斜めに

・マカ「うさぎおいしかった こぶな…よりうさぎおいしかった」

・話を聞きながら回想へ→戻ってからも話を聞いたあと風の動き

・「引き取ってくださった」

・「これで私の体質を知るものは」

・よろけながら奥へ進み、羽根を広げ立つ

・指折りがなくなった まっすぐ立っている

・歌、力強くはないけど美しい 降りてきたような歌声

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?