2024.2.1「2月29日」

うるうアドベントカレンダー14日目。

今日は2024年2月1日。

4年前の今日は、うるう仙台公演1日目です。

え。君は、2月29日生まれなのか!

驚いたな……。私もなんだよ。

マジルがうるう日生まれであることを知り、ヨイチは驚きます。

この場面では、うるう日の仕組みについて背景映像で説明されています。

うるう月やうるう秒なんていうものもあるらしい。

知りたい人は、調べるがいい。

ということで、調べてみましょう。

太陽暦と太陰暦、太陰太陽暦

ヨイチとマジルは同じ2月29日、つまりうるう日生まれです。

しかしヨイチは152歳。1860年の2月29日生まれです。ヨイチが生まれた当時の日本では、現在とは異なる暦が使われていました。

私たちが現在用いている暦法は太陽暦です。

太陽暦は地球が太陽を公転する周期に基づいて作られています。

世界にはさまざまな種類の太陽暦が存在しますが、その中でも現在日本を含めた世界各国で使用されている太陽暦が「グレゴリオ暦」です。

グレゴリオ暦において、一年は365日と定められています。これは地球が太陽の周りを一周するのに必要な日数で、厳密には約365.242…日と割り切れません。

このように小数点以下の時間を切り捨てて一年の日数を定めていることによって、少しずつずれが蓄積します。そのずれが一日分になるのにちょうど4年かかるため、4年に一度「うるう日」を挿入することで、ずれを解消しています。

よって、グレゴリオ暦においては1年が365日、4年に一度のうるう年においては一年が366日と定められています。

ただし、この公転周期は割り切れない数字であるため、うるう日を4年に一度挿入することによってさらにずれが生じます。

そのさらなるずれを解消するために、100年に一度はうるう日を置かず、しかし400年に一度はうるう日を置くと定められています。

つまり、1900年は100で割り切れるのでうるう年でなく、2000年は100で割り切れるが400で割り切れるのでうるう年でした。ややこしいですね。

このグレゴリオ暦における「閏日」の仕組みについては、作中の背景映像でも説明されています。

太陽暦に対する暦法として太陰暦があります。

太陰暦は、月の満ち欠けの周期に基づいて作られています。つまり新月を1日とし、月が満ちて再び新月に戻るまでを一か月と定めています。

太陰暦は地球上から見て確認することができる月の満ち欠けに基づいているため、目に見えない公転周期に基づいた太陽暦よりも先んじて発展した歴史があります。

月の満ち欠けは、月が地球の周りを公転する周期によって発生します。月の公転周期は29.530589日です。

これを一か月とすると一年は354日となるため、太陽暦以上にずれが生じてしまいます。

太陰暦ではこのずれを解消せずに暦を刻みます。つまり「うるう」の仕組みがありません。

しかしこのずれをそのままにしておくと、季節と日付に大きな差が生じた状態になります。

この太陰暦におけるずれを解消するために「うるう」の仕組みを取り入れたのが、「太陰太陽暦」です。

太陰太陽暦の「うるう月」

太陰太陽暦ではうるうの仕組みが取り入れられていますが、現在の「うるう日」とは異なり、一か月を「うるう月」として挿入します。

太陽暦における平年は365日、うるう年は366日と、一日しか差が生じません。

しかし一か月分の増減が起こる太陰太陽暦においては、平年は353~355日、うるう月が挿入されるうるう年は383~385日と、一年の日数に大きな差が生まれます。

きかざりき やよひの山の ほととぎす

春加くははれる 年にはありしかど

建暦元年(1211年)、源実朝によって歌われたこのような和歌があります。「春にうるう月がある年は経験したことがあったものの、三月の山で鳴くほととぎすは今まで聞いたことがなかった」という意味の歌です。

この歌は「正月ふたつありし年」に詠まれたとされています。

この年は1月と2月の間に「閏正月」がうるう月として挿入されました。つまり2月以降は1か月分、季節感がずれることになります。

そのため、3月なのに夏の訪れを告げるほととぎすが鳴いていると歌われているのです。

このようにうるう月の仕組みが取り入れられた場合、暦の感覚が実際の季節のめぐりとずれることになります。その暦で暮らしていた人々にとっても、源実朝の歌のように違和感を感じるものであったことがわかります。

このような季節のずれが少ないという点においても、使い勝手が良いのは太陽暦です。そのため、次第に多くの国でグレゴリオ暦が採用されるようになりました。

日本において、現在使われているグレゴリオ暦が採用されたのは明治6年(1873年)1月1日です。それ以前は太陰太陽暦が用いられていました。

太陰太陽暦から太陽暦への改暦は、人々にとって非常に大きな変化でした。慣れ親しんだ暦の感覚を変えることは難しく、当時はさまざまな混乱が生じたといいます。

1860年2月29日時点で日本において使用されていたのは「天保暦」という太陰太陽暦でした。

つまり、ヨイチが生まれた「2月29日」は、現在私たちが使っているグレゴリオ暦における2月29日、天保暦における2月29日、どちらの可能性もあるということになります。

1860年2月29日

ヨイチが生まれた「2月29日」が当時使用されていた天保暦、つまり太陰太陽暦における日付であった場合、グレゴリオ暦においては何日になるのでしょうか。

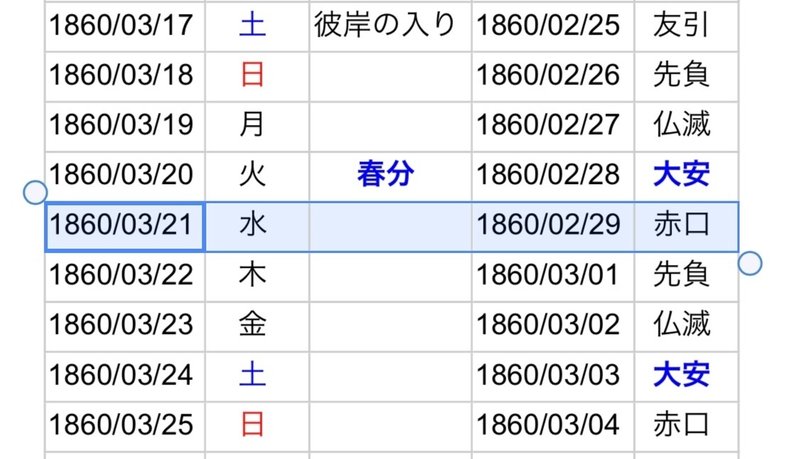

当時の太陰太陽暦と現在の太陽暦の対照表を確認してみます。

この表の右側が天保暦、左側がグレゴリオ暦です。

天保暦における2月29日は、グレゴリオ暦では1860年3月21日に当たります。

太陰太陽暦において、一か月には「大の月」の30日、「小の月」の29日のどちらかの日数が割り振られます。2月に関しても、常に29日か30日まで存在することになります。

1860年(安政7年)は、天保暦では3月と4月の間に「閏3月」を挿入するうるう年でしたが、これは2月の日数には関係がありません。

太陰太陽暦で考えた場合、2月29日は毎年やってくる、ごく普通の日だったわけです。

ヨイチが自分の生まれた2月29日を「うるう日」として余った日と捉えているところを見ると、やはり彼の誕生日は天保暦ではなく、私たちの使う太陽暦における2月29日なのではないかと想像されます。

万国普通暦

ヨイチが生まれた安政7年当時、日本は開国による混乱のさなかにありました。

安政7年3月3日(1860年3月24日)には、大老井伊直弼が暗殺される桜田門外の変が起こりました。まさに幕末動乱の時代です。

当時の日本では天保暦が使用されていましたが、開国後に外交相手となる欧米諸国はグレゴリオ暦を使用しています。

そのため、外交上グレゴリオ暦を併用する必要が生まれました。

当時暦を作成する役割を担っていた幕府天文方の渋川景佑は、「万国普通暦」を編纂しました。これは当時と天保暦と海外で使用されている太陽暦の対照表でした。

渋川はイギリス航海暦を参考に、安政元年(1853年)に万国普通暦を編纂して幕府に提出しました。これが好評であったため、万国普通暦は安政3年(1856年)から印刷され、発売されるようになりました。

上段には天保暦、中段にはグレゴリオ暦、下段にはロシアで使用されていたユリウス暦が記載されており、それぞれの日付を対応させて参照できるようになっています。

つまりヨイチが生まれた安政7年(1860年)の時点で、万国普通暦を参照して天保暦をグレゴリオ暦と対応させることが可能であったと言えます。

ヨイチの父親は医者であり、蘭学にも通じていたようです。国外の書物に触れる機会も多かったでしょうから、欧米文化の基本的な知識は持ち合わせていたはずです。

開国直後の時代ですから、海外文化の流入については敏感に感じ取っていたことでしょう。万国普通暦がどのくらいの市民層にまで流通していたかまでは調査が及びませんでしたが、彼の父親のような立場の人間であれば、参照していたかもしれません。

どちらにせよ明治6年の改暦後は太陽暦に順応したでしょうから、やはりヨイチの誕生日はグレゴリオ暦における1860年2月29日、つまり4年に一度しかやってこないうるう日の生まれであると言えると思います。

なぜこんなこと長々と書いたかというと、『うるう』のことを考えすぎて「1860年ってうるう日の仕組みはまだ日本になかったのでは…?」という疑問を抱き始めてから気になって仕方がなかったため、一度自分のなかで結論を出しておきたいと思ったためです。

かなり長々と書いてしまいましたが、「閏」の仕組みや歴史についてはまだまだ深く知ることができると思います。

暦の仕組みについては、国立天文台の暦計算室のサイトがおすすめです。

国立国会図書館のこちらの記事は、さまざまな資料を紹介しながらクイズも交えつつ、江戸時代の暦について紹介されています。

さらに深く知りたい人は調べるがいいでしょう。

[参考文献]

暦の会・編『暦の百科事典』新人物往来社、1986年

内田正男『こよみと天文・今昔 : 理科年表読本』丸善、1990年

岡田芳朗『明治改暦 : 「時」の文明開化』大修館書店、1994年

内田正男『暦の語る日本の歴史(読みなおす日本史)』吉川弘文館、2012年

源実朝『金槐和歌集 新装版(新潮日本古典集成)』新潮社、2016年

【うるう日記】2020.2.1 仙台公演1日目

公演前に仙台文学館に行きました。

初代館長である井上ひさしは、『イーハトーボの劇列車』という戯曲で宮澤賢治の人生を描いています。

当時、ちょうど『イーハトーボの劇列車』に関する展示をやっていました。

井上ひさしが宮澤賢治について非常に詳細な研究を行っていた資料なども展示されていて、興味深かったです。

「トマトバジル」を食べて劇場に向かいました。

劇場の前室に青ゼラ(セロハン)が貼ってあって感動した。入口から雰囲気が作られている。

上手通路側、視界が開けていてすごく見やすい。

音は上手からする。でもチェロの低音がよく響いていてよかった。

ヨイチのテンションが高いと思ったのはキャパが小さいからかもしれない。

・あまりにもあまるあまり…手の動き、右左右で胸に手を当てる。美しい

・ラップ うつむいたまま弾くのがすごく好き

・変な動きで受け取ろうとするがひっこめる攻防あり→すみません

・手を握る時、指一本ずつ、その手の中に手があるように見える。

・じょうろで水をまくとき、指揮をするように美しい

・マカ:最後にハッハッハと去る。→笑いをマフラーで抑える→うるーう、で笑っちゃう→うるーう→「楽しそうになんかしてないよ」という台詞ににつながっている。

・「「友達になろう」って言ってくれているのに」マジルの言葉としての切実さ

・「マジル、聞いて」の前、少し戸惑う。マジルが戸惑っているのがわかる。

・父が話す時、ハーモニクスの音。

・マジルが蹴った瞬間、彼のいる場所にピンスポが当たる。

・「まだわからないのか!」作っているものの声が強く太い、低い印象。

・まちぼうけ「のらかせぎ」まできれいに通る声 「そこへ」だんだん震え、小さくなる。節ごとに減衰、消えるような声

・木が切り倒された時、木が映っている時、徳澤さんは弾かずに正面を向いている。→木が倒れて、うつむき、暗転

・「オリンピック」声裏返り「大丈夫?」ダイジョーブ?という感じ。アルブーストがかわいい

・数字が40年加えられる時、ヨイチは指折り数える。重なった時気付いたように前に出る。

・待ちぼうけ やはり知っているものを突き動かされるように歌っている。一度重ねたら声を大きくして呼ぶように走り回って歌う。

・音が消え、探して回り、下手段上に上がるとスポット→息を切らせて目が開いた表情。驚いているような、目を離さない、瞬きもしない表情。

カーテンコール

「僕はこの作品のカーテンコールがすごく苦手で。気持ちが入りすぎてしまうと、友達と40年ぶりに再会したもので、混乱してしまって。嬉しかったです」

もう一度出てきたときに徳澤さんと手を繋いでいたのが、8歳のマジルと手を繋いでいたカーテンコールから続いているようで、40年ぶりの再会をこの目で見ているような感覚だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?