2023.12.29「コンパニオンプランツ」

うるうアドベントカレンダー2日目。

今日は12月29日。

4年前の今日は『うるう』東京公演2日目です。

イチゴとネギを一緒に育てたら、イチゴの害虫を防ぐことが出来ました。

これは、ネギに含まれる抗菌成分の作用だと思われます。

舞台上に現れたつぎはぎだらけの服を着た銀色の髪の男は、何者かに向かってこう語りかけます。

コンパニオンプランツ

イチゴとネギを一緒に育てたら害虫を防ぐことができるというのは事実です。

こうした植物を栽培するうえで相性の良い組み合わせのことを「コンパニオンプランツ」と言い、「共栄植物」「共生植物」とも呼ばれています。ヨイチは「野菜の組み合わせ栽培」と呼んでいました。

コンパニオンプランツにはさまざまな効果をもたらす組み合わせが存在し、

害虫を防ぐ、植物の病気を予防する、おたがいの生育を促す、畑の環境が良くなる、といった効果があります。

またこうしたコンパニオンプランツが存在する一方で、異なる種類の植物を組み合わせることによって、生育に悪影響を及ぼす場合もあります。

ヨイチの組み合わせ栽培

作中でヨイチが試している野菜の組み合わせを引用してみましょう。

・イチゴ+ネギ→害虫の減少

冒頭に引用したイチゴとネギの組み合わせは、ヨイチの言うとおり相性が良いとされています。ネギの根についた特殊な菌が、土壌の病原菌を退治してくれるようです。

・イチゴ+キャベツ→育ちが悪い

イチゴとキャベツを一緒に育てたら、どちらも育ちが悪かった。

イチゴとキャベツとでは、土の栄養を奪い合うようです。

これもその通りで、実際にイチゴとキャベツは相性の悪い野菜として知られています。

・トウモロコシ+トマト→育ちが悪い

トウモロコシとトマトを一緒に育てたら、トマトの育ちが悪かった。

トウモロコシは背が高いため、トマトが必要とする日光を妨げてしまうために、生育が悪くなるようです。

・トウモロコシ+キュウリ→キュウリの育成促進

トウモロコシとキュウリを一緒に育てたら、キュウリが大きくなりました。

この場合はトウモロコシの背の高さがメリットになります。トウモロコシにキュウリのつるが巻き付くことで、キュウリの生育が良くなるようです。(これには諸説あるようです)

・ニンジン+インゲン→害虫の増加

ニンジンとインゲンを一緒に育てたら、虫が増えました。

ニンジンとインゲンを混植すると、線虫が増えてしまうようです。

・キャベツ+トマト→?

キャベツの葉っぱを、千切れないようにそおっと、めくって、めくって 、中身を出して、トマトを入れて、分からないように戻していくんですよ。

で、それを包丁で切ると、キャベツに内臓があるように見えるんです。

これはコンパニオンプランツではないですが、うるうのことを考えすぎていた時、キャベツを切ったらトマトが出てくる夢を見たことがあります。

コンパニオンプランツの多くは、もともとは科学的に実証されているわけではなく、実践的に知られたものが多いといいます。多くのコンパニオンプランツはネイティブアメリカンの人々によって実践されていたとも言われています。

ヨイチも自ら畑で作物を育てることで、実践的にさまざまな植物の組み合わせの良し悪しを試しているようです。

植物そのものが持つ性質を生かして野菜を育てるという考え方は、もしかしたら呉村先生の教えによるものかもしれない、とも想像します。

野山を歩いてさまざまな植物を薬へと変えていった呉村先生の姿勢が、ヨイチの生活とも重なって見えてきます。

アレロパシーとハンス・モーリッシュ

ネギの抗菌成分のように他の植物に影響を与える植物の性質は「アレロパシー(Allelopashy)」と呼ばれ、日本語では「他感作用」と訳されています。

アレロパシーはギリシャ語のαλληλων(お互いに)+παθος(あるものの身に降りかかるもの)という合成語です。

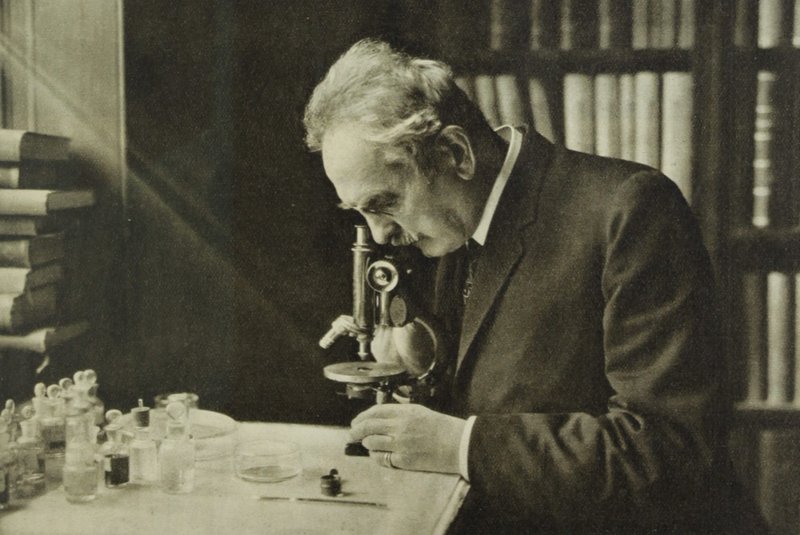

アレロパシーは1937年、オーストリアの植物学者ハンス・モーリッシュによって発見され命名されました。

ハンス・モーリッシュは1856年(ヨイチが生まれる4年前)に生まれ、1898年には東京帝国大学の植物学研究室を訪れています。

また1922~1925年には、植物学教室の主任教授として東北帝国大学に招聘され、日本で教鞭を執りながら研究を行っています。

時代を鑑みても、やはり呉村先生やヨイチがどこかで彼と交差したかもしれない、と想像してしまいます。

トマトとバジル

物語の終盤、最も印象的な野菜の組み合わせが登場します。

トマトとバジルを一緒に育てたら、害虫を防ぐことが出来ました。

しかもどちらもよく育って、おいしくなったんです。

トマトとバジルは、非常に相性の良いコンパニオンプランツとして知られています。

バジルの香りはトマトの害虫を遠ざけます。一方でトマトが日光を遮ることで、バジルの葉は柔らかくなり、トマトもバジルと一緒に育てることでおいしくなるといいます。

コンパニオンプランツは、同じ科の植物であっても種類によって「共栄型」と「孤立型」があるといいます。

「共栄型」の植物が他の種類の植物とも共存するのに対し、「孤立型」の植物は他の植物を排除する物質を根や葉を出し、他の植物を寄せ付けないそうです。

そしてトマトは「孤立型」に当たり、他の植物と混植した場合、相手の植物の生育を著しく抑制してしまうと言います。

しかしその一方で、トマトはバジルのような特定の植物のみ、選択的に受け入れるような性質を持っています。

トマトとバジルの組み合わせが、森に一人で生きるヨイチと、彼に唯一出会うことができたマジルと重なるようにも感じられるのは、あまりにこの物語に心を囚われ過ぎているでしょうか。

コンパニオンプランツについて多くの著書を書かれている農学者の木嶋利男さんは、コンパニオンプランツのことを「仲良し植物」と呼びます。

この呼び名にすらも、私は感傷を覚えてしまいます。

【参考文献】

渋谷章『回想のモーリッシュ:ある自然科学者の人間像』内田老鶴圃新社、1979年

藤井義晴『アレロパシー : 他感物質の作用と利用(自然と科学技術シリーズ)』農山漁村文化協会、2000年

ハンス・モーリッシュ『植物学者モーリッシュの大正ニッポン観察記』瀬野文教訳、草思社、2003年

木嶋利男『伝承農法を活かす家庭菜園の科学 : 自然のしくみを利用した栽培術 (ブルーバックス ; B-1630)』講談社、2009年

木嶋利男『こんなに使えるコンパニオンプランツ : 伝承農法に学ぶ野菜づくり』家の光協会、2012年

竹内孝功『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』家の光協会、2012年

【うるう日記】2020.12.29 東京公演2日目

チケットを持っていなかったものの、うるうが目の前にあるのに行かないなんておかしいと思い、当日券で観た日。

東京グローブ座は弧を描くように客席が並んでいて、他の劇場では体験できない空間でした。

2019.12.29

一番後ろの一番真ん中、全体が良く見える。

ふくろうオバケが現れた瞬間、美しすぎて泣いてしまった。緑の目があまりに美しい。

畑のシーンで手にライトが当たっていて、それで泣いてしまった。

涙を流して泣いた。木の上の待ちぼうけが初日よりも悲しく聴こえた。40年の時間経過の間、ずっと泣いていた。

最後のカノンのDが劇場に響き渡るのがすごい。あの音楽と音圧。

うしろだと構図が良く見えて、マジルは本当にいるなと思った。

・カーテンコール

最後に手を繋いで挨拶して、マジルの頭を撫でていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?