⑧臨床検査技師がFP3級に合格するまでの話(第8話)

前回に引き続き「相続・事業継承」分野のうち,「相続」について勉強しながらまとめていきたいと思います。

相続の基本

相続とは

被相続人(死亡した人)の財産を相続人(配偶者・子など)が引き継ぐこと

相続する権利のある人を法定相続人といい,法定相続人は被相続人の配偶者と一定の血族に限られている.

◎法定相続人の順位

※配偶者は常に法定相続人

※配偶者とともに,最上位の血族だけが法定相続人となる

①第1順位:子(養子・非摘出子・胎児含む)

子が亡くなっている場合,孫・ひ孫

②第2順位:直系尊属(父母)

父母が亡くなっている場合,祖父母

③第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹が亡くなっている場合,甥・姪

◎代襲相続

法定相続人が死亡,欠落,廃除により相続権がない場合,その法定相続人の直系卑属(子・孫,被相続人の孫や甥・姪)が代わって相続することができる.

①法定相続人が子の場合:孫が代襲相続人

②法定相続人が父母の場合:祖父母は代襲しない

③法定相続人が兄弟姉妹の場合:甥・姪が代襲相続人(甥・姪の子は代襲しない)

◎子の種類

・普通養子:実父母,養父母どちらの相続人にもなれる

・特別養子:養父母のみの相続人になれる

・非摘出子*:摘出子と同順位の相続人になる

*正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子

・胎児:実子として相続人となる

◎相続の承認と放棄

・単純承認:以下の申述をしない限り自動的に単純承認となる

・限定承認:被相続人の資産の範囲内で負債も相続する

相続開始を知った日から3か月以内に,相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する.

・相続放棄:被相続人のすべての財産を相続しない

相続開始を知った日から3か月以内,家庭裁判所に申述する.

原則,撤回不可.

指定相続分と法定相続分

◎指定相続分

被相続人が遺言により指定する相続分.最優先される.

◎法定相続分

民法により規定されている相続分

・相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続

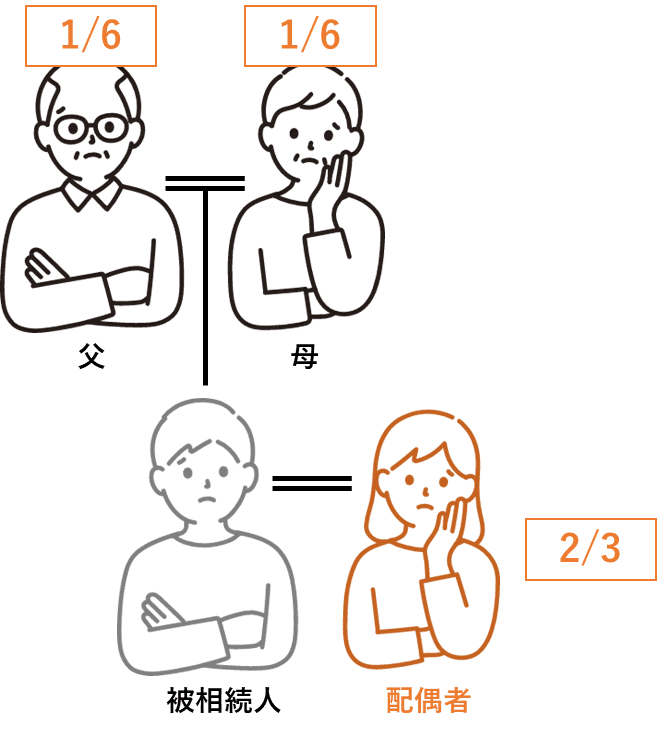

・配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3 父母1/3

父母:1/3

・配偶者と子が相続する場合:配偶者1/2 子1/2

子:1/2(子全員で)

・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹全員で)

◎遺産分割

・指定分割:被相続人の遺言による分割.最優先される.

・協議分割:共同相続人の協議で決める.

共同相続人全員が分割内容に合意し,協議書を作成.

・現物分割:個別の遺産ごとにそのまま相続する

・換価分割:共同相続人の1人または数人が相続財産を売却処分し,その代金を分割する

・代償分割:1人または数人が相続財産を取得し,他の共同相続人に対し自己の固有財産を分け与える

遺言と遺留分

【遺言の種類】

◎自筆証書遺言(証人不要・検認必要)

・遺言文,日付,氏名を自書し,押印(認印・拇印可).財産目録に限りパソコン作成,通帳等のコピー添付等が可能.

・日付の特定がないものは無効.

・相続開始後,家庭裁判所で検認手続きが必要.

◎公正証書遺言(証人必要・検認不要)

・公証人役場での証人2名以上の立会いのもと,遺言者が遺言を公証人に伝え,公証人が筆記する.

・遺言者,証人,公証人の署名,押印が必要.(推定相続人・受遺者等は証人になれない)

・原本は公証人役場に保管.

・相続開始後の検認手続きは不要.

・作成時,財産の価額に応じた手数料がかかる.

◎秘密証書遺言(証人必要・検認必要)

・遺言者が作成,署名,押印,封印.証人2名以上の前で公証人が日付を記入する.

・パソコン,代筆による作成可.

・相続開始後,家庭裁判所で検認手続きが必要.

※遺言書はいつでも内容の変更・撤回が可能.

※検認前に開封した場合でも無効にはならない.

【遺留分】

遺族が最低限相続できる財産を保証している.=遺留分

被相続人の配偶者,子(子の代襲相続人含む),父母に権利がある.

※兄弟姉妹に遺留分はなし.

遺留分の確保には,遺言書による相続人に遺留分侵害額請求を行う.

◎遺留分の割合

遺留分権利者が

①父母のみ:相続財産の1/3

②①以外の場合:相続財産の1/2を法定相続分で分割

思ったよりも長くなってしまいましたので,ここまでにしようと思います.

次回,「相続税」についてまとめていきたいと思います.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?