アコギ回顧録 Vol.28 「新たな世界を知る」「 フラットピックでプレイするギター」「フィンガーピッキングでプレイするギター」

ギターを道具(弾くもの、使うもの)として捉え、プレイヤーの視点から見た良いギターとはどのようなものか?その答えを追い求めて50年余り。所有したギター本数も3桁に届くぐらい?!

その答えと言えるかどうかわかりませんが、過去~現在を振り返って自分なりの考え方をまとめてみようと思いました。アコギ好きの方、興味のある方にとって、少しでもお役に立つことができれば幸いです。

「新たな世界を知る」

D-45 1969を購入後も神戸のギターショップに足しげく通いました。当時その店にはマーチンのヴィンテージだけでも50~60本ぐらいあったと思います。しかもすべてが抜群のコンディションで、最良の状態にセットアップされていました。オーナーと仲良くなったこともあり、興味をもったギターは片っぱしから弾かせてもらいました。ギターの材料として使用されている木材の特徴から経年変化、ボディサイズやスケールのことなどありとあらゆることを質問したり考えたりしました。またそれまではフラットピックでしかギターを弾いていませんでしたが、フィンガーピッキングの世界のこともこの店で教えてもらいました。フラットピックとフィンガーピッキングでは求められるサウンドがまったく違うということを初めて知りました。(頭の中で理解したという意味です。実感としてはまだこの時点ではわかっていませんでした。)

ここでちょっとセットアップのお話をしたいと思います。と言うのも自分の場合は、本当にその大切さを理解するまで相当な時間がかかりました。突き詰めればコンマ何ミリの世界なので、弾く方のレベルもそれなりに高くなければわからないと思います。自分の腕が未熟だったことも、セットアップのことを理解するまでに時間がかかった大きな要因と考えられます。本当に弾きやすくて音程の合っているギター。それに慣れてしまうと、新品でもちゃんと使えるギターはそれほど多くないことがわかってきました。

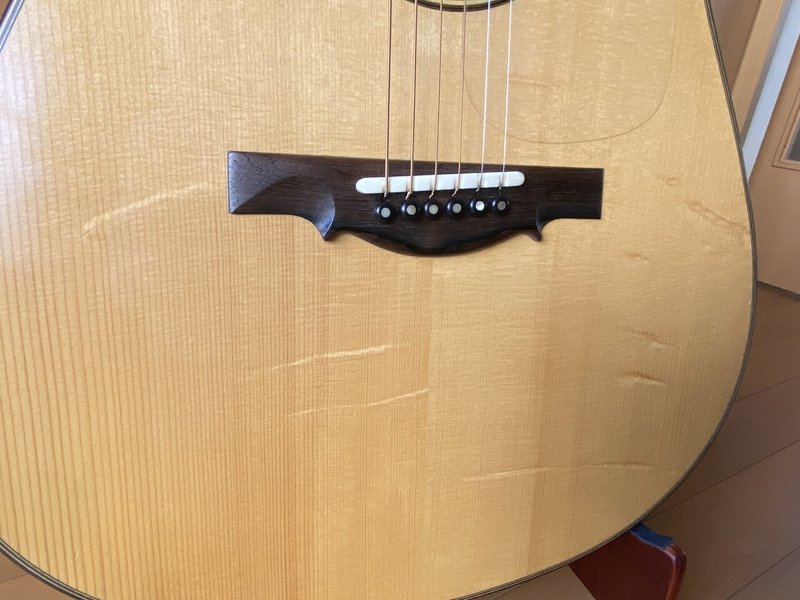

The Fields D 1996年製

写真は本文とは関係ありません。今回は、ジャーマンスプルースとアディロンダックスプルースばかり集めてみました。

「 フラットピックでプレイするギター」

クラシックギターから派生したスチールストリングスのアコースティックギター。最初は小さなボディサイズでしたが徐々に大きなサイズになり、最終的にはマーチンのDタイプやギブソンのJ-200などのような大きなサイズのギターが生まれました。12フレットジョイントから14フレットジョイントになったことも非常に大きな出来事であったと思います。

それらはほんの少しの例ですが、ギターの進化はほとんどがその時代時代に大衆に支持されていた音楽がベースにあり、その上でプレイヤーからの要望によって生まれてきたものだと思っています。

あくまでも個人的な意見ですが,その考えがもし正しいとするなら?フラットピックでプレイするギターはほとんど進化していないのではないかという思いを持たずにはいられません。この世界の最高と言われているギターは戦前のマーチンやギブソンであり,近年のギターで評価されているのは戦前のマーチンのレプリカ(この表現が適切かどうかわかりませんが,戦前のマーチンを模倣していればこの中に入れてもいいと思います。)もしくはそれに近いコンセプトで製作されたギターではないでしょうか?コリングスなどは、その成功例の最たるものだと思います。近年ではPre war Guitarsなどもその流れで成功している例ではないでしょうか?(他にも個人のビルダーを含め、同じようなコンセプトで成功しているメーカーはたくさんあります。)

ひょっとしたら、フラットピックでプレイするギターは戦前にもう完成していた(究極のギターができていた)のかもしれません。ちょっと極端な意見かもしれませんが,そうじゃないかなという思いが自分の中にあります。

注:文中でフラットピックでプレイするギターというのは スチールストリングスのフラットトップのみについての意見です。

ervin somogyi MDC 1999年製

D-28Conversion 1964 D-28

(Convert to Pre War Herringbone D-28)

「フィンガーピッキングでプレイするギター」

こちらもあくまでも私見で狭い範囲の意見ですが,フラットピックでプレイするギターと比べるとフィンガーピッキングのギターは今も進化を続けていると言ってもいいと思います。オープンチューニングを多用する現在のフィンガーピッキングのスタイルが一般的な音楽として定着してからほんの30数年(おそらくマイケル・ヘッジスやウィンダムヒルの音楽が世間に知れ渡ってから)しか経っていないことが大きな要因であろうと思います。(フィンガーピッキングのギターはまだまだフラットピックのギターに比べて歴史が浅く,進化する余地がより多く残されていたのだろうと推測しています。)

この世界のギターに要求されるサウンドの特長はなんといっても反応(レスポンス)の良さでしょう。言い換えれば、弦をアタックしたときのエネルギーがどれだけサウンドに変換されるのか?ということになると思います。そしてレンジの広さとバランスの良さ、一音一音の輪郭がはっきりしていることなどが挙げられます。オープンチューニングを使い、時には6弦をCまで下げたりします。それで6弦の解放の音と、1弦の14フレット近辺の音を同時に鳴らしたりします。どちらもきちんと鳴っていなければ、楽曲として成立させることができません。非常に高いレベルでのバランスの良さが求められます。

ここ何年かで、日本にもたくさんのギタービルダーが生まれてきました。そのほとんどがフィンガーピッキング用のギターを製作されています。もちろんマーチン系のギターを製作されているビルダーもおられますが、圧倒的に多くのビルダーがフィンガーピッキング系のギターです。おそらくそちら側の方が進化する(開発していく)余地がたくさんあるからではないかと考えています。

MARTIN D-41 1969年製

D-45 Conv.by M.Shiozaki(From 1947 D-28)

D-28 Conv.by M.Shiozaki

(From 1968 or 1969 D-28)

拙い文章をお読みいただき、誠に有難うございます。皆様の感想、ご意見をお聞かせください。

またアコギに関する相談等がございましたら、どんなことでもOKです。遠慮なくお尋ねください。

宛先 e-mail:mail@acogian.com または twitter(@acogibucho)にお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?