アコギ回顧録 番外編⑨ 「ええギター弾いてきました。」

ギターを道具(弾くもの、使うもの)として捉え、プレイヤーの視点から見た良いギターとはどのようなものか?その答えを追い求めて50年余り。所有したギター本数も3桁に届くぐらい?!

その答えと言えるかどうかわかりませんが、過去~現在を振り返って自分なりの考え方をまとめてみようと思いました。アコギ好きの方、興味のある方にとって、少しでもお役に立つことができれば幸いです。

イレギュラーで番外編が続きます。じっくり弾かせてもらったヴィンテージ・アコースティックギターのレポートです。試奏したばかりの今の方がタイミングが良いかなと思い、書くことにしました。

アコースティックギターの音(鳴り)を言葉で表現すること、微妙なニュアンスをお伝えすることはほとんど不可能だと思っています。ましてや自分のような語彙力、文章力のない人間が書いた文章ではなおさらのことだと思います。そのことを踏まえた上で、力を抜いて読んでいただければ幸いです。

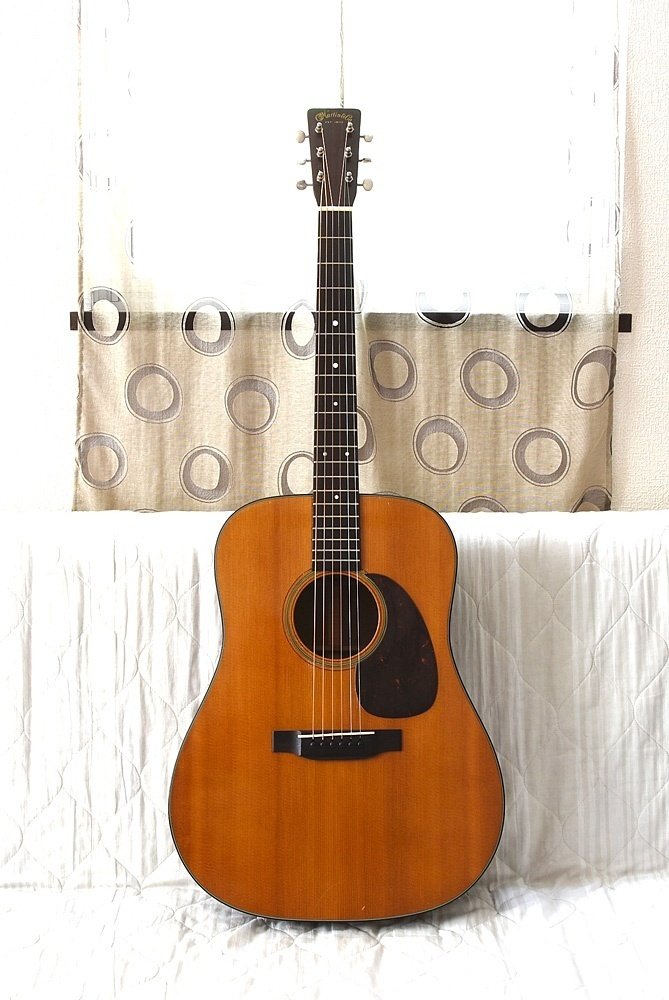

弾かせてもらったヴィンテージギター。

MARTIN D―28 1946

MARTIN D―28 1950

MARTIN D―18 1951

GIBSON J-45 1957

GIBSON J-50 1957

GIBSON Hummingbird 1963(Maple)

SOMOGYI D-Cutaway 1990年(Indian rosewood)

これだけのギターを一度に弾ける機会は、そうそうないだろうと思います。

MARTIN D―28

同じD-28で同じ材料、1946年製と1950年製。たった4年しか違わないのにサウンドはかなり違いました。

1946年製

全体的にリフィニッシュされていたので、パワーと鳴りはいくらかスポイルされていました。が、ヘタっているような感じはなく、ハリのある音が出ていました。スキャロップの28と比べると、やはり音の芯が太いことを感じます。

音のヌケも悪くはありませんが、やはりリフィニッシュのせいなのでしょう。40年代ということを考えると、少し落ちるような気がしました。ボディがしっかりしていたので、弾きこんで行けばもっともっと良くなる可能性を感じました。全体的なサウンドバランスも良かったので、”使えるギター“という印象です。

1950年製

こちらは典型的な50年代初期のサウンド、という印象です。(“典型的な50年代初期のサウンド”というものがあるのかどうかも怪しいものですが、あくまでも私個人の基準です。)全体のパワー、低音の押しの強さ、音の芯が太い、という部分より、とにかくヌケの良さが際立っていました。一般的に言われているマーチンの鳴り方、アタックしてからボディをぐるっと回って音が出てくる感じの鳴り方ではありませんでした。立ち上がりが鋭く、枯れた音がスコーンと出てくる。そんな鳴り方です。過去にかなり弾かれていた形跡もあり(トップは傷だらけでした。が、割れはなくボディの中もメチャメチャきれいでした。きっと良い使われ方をしてきたのでしょう)、“本当によく鳴っている”個体だなと思いました。全体的なサウンドバランスも良かったです。

MARTIN D―18 1951

おそらく自分が今まで弾いたD-18の中で、最も音の芯が太いギターです。D-18はサイド・バックがマホガニーということで、サウンドの特徴としてよく言われているのが"明るい響き””重くない”ということです。でもそれは同時に、自分から見れば“線が細い”“パワーがない”という風に感じるということでした。違う言い方をすれば、頼りない鳴りというイメージでしょうか。

この18はちょっと違いました。今まで自分が弾いてきたD-18の中で、最もパワーがありました。低音も十分出ていて、前述の1950年製のD-28とそん色がないぐらいでした。

GIBSONのJ-45とJ-50

こちらも、違いはフィニッシュがナチュラルかサンバーストであるか?ということだけと言われています。それが同じ製造年。それなのに、サウンドのキャラは全然違うものでした。

J-45

一言でいえば、“ジェームス・テイラーのJ-50を彷彿とさせるサウンド”といったところでしょうか。ギブソンのマホのサウンドを持ちながら、ある種の繊細さも兼ね備えている、フィンガーピッキングでも使えそうな響きを持ったギターでした。(フィンガーピッキングといっても、最近のオープンチューニングを用いたインストではありません。ラグタイムやギャロッピング、ブルースなどにしっくりくるサウンドです。)

少し話は変わりますが。

ひょっとしたら、一般的なJ-45のサウンドは、アジャスタブルサドル(ブリッジ)のモデルを指しているのかもしれません。特徴として、コードストロークやカッティングの際の“歯切れの良さ”ということがよく言われます。あえてサスティーンが長くなり過ぎないように工夫されたのだと思いますが、使える範囲が狭くなってしまうのでは思っています。

通常ギターは、アタックしたエネルギーをどれだけ効率よくサウンドに変化させるか?を第一に製作されているのだと思っています。それがアジャスタブルサドルの仕様では、嫌でもエネルギーの伝達効率が悪くなってしまうのは間違いありません。ギブソンがあえて(わざと)そういう鳴り方のギターを作ろうとしたのであれば、“押さえた鳴り方”を目指したのかもしれません。弦高を変化させることができるという別の効果もあるかもしれませんが、これはメリットでもありデメリットでもあります。(弦高が変わるたびにピッチ調整が必要になります。弦高を変えたいのであれば、サドルを複数持っていればある程度は解決します。)ちょっとキツイ言い方になるかもしれませんが、ギブソンのアジャスタブルサドルのギターは自分から見れば鳴らないことが保証されているように思えるのです。もちろん好みの問題ですので、そっちのサウンドの方が好きという方もおられると思います。好みですから、それはそれで全然間違っていないし否定するつもりもありません。

J-50

こちらは上記のJ-45とは全く違うサウンドでした。音の芯が太くパワーがあります。分厚いべっ甲のピックでガシガシ弾いても、キッチリと応えてくれます。一般的なギブソンラウンドショルダーのギターサウンドとは、こういう感じなんだなと思います。状態もよく、こちらも良い使われ方をしてきたことを感じさせてくれるギターでした。

J-45とJ-50。その違いはフィニッシュの色(サンバーストかナチュラルか)だけと言われていますが、こうもサウンドキャラが違うと「ホンマかいな?」と疑ってしまいます。

余談ですが

一般的に人気があるのはJ-45の方らしく、ヴィンテージの価格にも少し差があるようです。最近のJ-45の値上がりの仕方が半端じゃないなと思っていましたが、それに比べるとJ-50は、幾分価格が低めになっていると思います。前述したように、トップの仕上げ以外は全く同じということですので、ヴィンテージのラウンドショルダーを狙うならJ-50の方が良いのでは?と思っている今日この頃です。

ただし、最後は弾いて、音とプレイヤビリティで決めましょう。先入観は禁物です。

※参考情報(ネットから引用)

J-45はJ-50の姉妹機種で色がサンバーストである以外違いはないように思えるが、塗装で隠せるためトップ材の木目をJ-50より落としてあるという話だ。J-45は1942年に発売されているがこの時の価格は$45。(型番は価格に由来)1947年に発売されたJ-50は$50であった。この時の広告を見るとJ-45は$45のままでJ-50は$50。価格差を考えると前述のトップ材の木目の話は本当かもしれない。

GIBSON Hummingbird 1963

サイド・バックがメイプルで、しかもバックが合板。おまけにバックの厚みは6mm!!常識では考えられないスペックです。そして一番びっくりするのは、そのサウンドです。

「これこそがギブソンのメイプルの音だと思わせてくれる、極上の鳴り!ホンマ気持ちええ~。」弾いたときの正直な感想です。同じようなサウンドを持ったギブソンのギターが存在するんだろうか?そんなことを考えてしまうほど豊かな鳴りを持った個体です。

マホガニーのハミングバードとは全く違うサウンド。ハミングバードのサウンドを表す言葉として一番よく出てくるのが“ハニートーン”という言葉ですが、それとはちょっと違うサウンドです。あえて言うなら"キラートーン“とでも言ったらよいのでしょうか?本当に気持ちの良い音でした。

SOMOGYI D-Cutaway 1990年(Indian Rosewood)

最後に“真打ち”の登場です。上記のそうそうたるヴィンテージアコギ(すべてセットアップもばっちりの個体ばかりでした。)を弾いた後に、引かせてもらったのがこのSOMOGYI。

SOMOGYIも年代によって、ものすごくサウンドが変化しています。このDは、工房が火事で焼ける前の作品。(1991年カリフォルニアの大規模な山火事で、当時の工房は全焼しました。この後1993年に製作を再開されるまで2年ほどかかっています。)自分が一番好きな時代のSOMOGYIです。(あくまでも自分個人の主観ですが、SOMOGYIというギターにはものすごくデジタルの雰囲気を感じています。隅々まで、キッチリと計算されて製作されているイメージです。)この時代のもの(1982~3年から1991年まで)が一番好きで、ほんのすこしアナログの雰囲気が残っているような気がします。

非常にわかりにくい言い方になりますが、近年のSOMOGYIはあまりにも論理的に作られているようなイメージがあります。計算されつくしてスキがなく、ややもすれば弾き手を疲れさせてしまうほどの反応の鋭さを持っています。フィンガーピッキングのプレイヤーで、本当に繊細な表現力を持っている人にしか使いこなせないと思います。

それに比べると、自分の好きな時代のSOMOGYIには、まだ少しアナログの匂いがあり、フラットピッキングでも十分使える芯の太さがあります。このDは、音の芯の太さ、一音一音の繊細さ、コードストロークした時の音の混ざり具合、低音から高音までのバランス。それらのすべてが、高い次元でまとまっている印象でした。内心「欲しい~!」と小さく叫んでいる自分がいました。

最期に

今回はM-Factory代表 三好 英明さんにご協力をいただき、貴重な体験をさせていただきました。この場をお借りして、お礼をもうし上げたいと思います。ありがとうございました。

M-Factory HP:https://shop.mfac-guitar.com/

Facebook:https://www.facebook.com/M-factory-439029959529485

拙い文章をお読みいただき、誠に有難うございます。皆様の感想、ご意見をお聞かせください。 またアコギに関する相談等がございましたら、どんなことでもOKです。遠慮なくお尋ねください。

宛先 e-mail:mail@acogian.com または twitter(@acogibucho)にお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?