【二胡の運指】指を広げるとは

音程をとるために、1音の指の距離についていろいろ考える。

F調の内弦123、外弦567 は、幅がいずれも全音で、距離がある。

上の音が低くなったり、下の音が高くなったりしやすい。

距離をとったり狭めたりするとき、指をどのように動かしているのか。

観察してみた。

ときどき、こんな説明をみることがある↓

一の指と二の指、または、二の指と三の指の距離をもっととる、という比喩的な意味では理解できるが、誤解のもととなりかねない。

弦上で指の距離をとるときは、このように指を広げているわけではない。

F調の123が出てくる「いのちの歌」で師の指の形に注目してみた。

上記YouTube賈鵬芳氏「いのちの歌」から引用

(A) 1→2 の人差し指と中指

(B) 2→3 の中指と薬指

図2,図3のとおり、どちらも2本の指は平行で、ほとんどくっついている。

指の距離をあけるというのは、図1のように指を横に広げるのではなく、

下図のように、指をずらしているわけなのだ。

同じポジションで一二三の指を使うとき、手の形(手首の角度)は変えないので、二、三の指は、それぞれ前の指よりも深く折る必要があるということになる。

掌側に指を折るなら屈筋を使っているのだろうか?

(屈筋と伸筋について調べたのはこちら↓)

図4の黄色い矢印部分の距離を広げたり狭めたりしながら指を観察してみると、深く曲げるとき、実は指の第1第2関節は伸びているーーつまり、より真っ直ぐになろうとしている。ではどこを折っているかと言えば、指の付け根だ。

屈筋を調べたとき、深指屈筋と浅指屈筋がそれぞれ第1関節、第2関節を曲げると知った。おや、指の付け根の第3関節はどちらの屈筋で曲げるのだろうか。

【指の付け根はどこか】

恥ずかしながら、自分の指を観察して大発見をした。

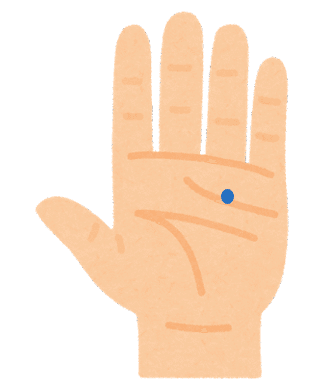

指を折るとき、図5の青い点の部分が折れるのだと50年以上も信じていた。だが、触ってみたら、ここには関節がなかった。。。

掌を見るとここにシワがあるので騙されていたのだろう。

手の甲から見れば一目瞭然。関節は拳を作ったときに浮き出る山の部分である。掌から見れば、指の分岐点(見かけの付け根)よりも1センチほど下だ。

がいこつって指が長いなあと思っていたが。。。

なるほど。だからここに手相(シワ)があるのか。

この関節はMP関節。ここを曲げるのは、掌の中にある虫様筋という筋肉だそうだ。

F調で、2→3の全音をとるために薬指をしっかり伸ばす。

しっかり伸ばすために起きているのは、薬指のMP関節を曲げることだということが、図3−2でよくわかる。

自分が演奏するときに、見えているのは手の甲ではなく、掌である。

掌側でいうと、MP関節は指の付け根というより掌の真ん中、と言ったほうが近い。

だから、指をしっかり伸ばすときは、指を折るというよりも、掌を丸めると考えたほうが感覚が近いのではないだろうか。

私のように、指の付け根の位置を間違えていた人はなおさらだ。

参考

「いのちの歌」の楽譜とCD

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?