持続可能なミュージアムのDXとは(第2回):資料名称の特質

まずは、ミュージアム資料情報の特徴を、要素ごとに少しずつ見てゆきましょう。

ネット上の一部では大変人気の高い、福井県立図書館の「覚え違いタイトル集」が、近々単行本化されるそうで、以前からファンである私も【朗報】と喜んでいます。うろ覚えのタイトル、著者名から、原著作を探り当てる図書館司書の能力に驚嘆し、検索結果との落差に大笑いする名コンテンツですが、この探索が可能なのは、行き着くところに汎用的な書誌情報がデータベースとして確立されているからです。また書籍の場合、著者名とタイトルをかけあわせれば、おおかた一意の情報に収束します。

いっぽうミュージアムの場合、たとえば「東京国立博物館の展示で見た十一面観音の仏像をさがしている」というレファレンスがあったとして、ColBaseで「東京国立博物館×彫刻×十一面観音」で検索を絞ると、ごらんのように画像のないものを含め、16件が見つかります。

つまりこれは、基本的なテキスト情報だけでは資料を一意に特定できず、形状に関する詳細な記述か、画像情報を加えないと検索が成り立たないということを意味しています。画像の存否が情報全体の質を左右するわけです。

もちろん、古美術品は作者がわからない場合が多いから…という事情もありますが、原則として作者が特定される近現代美術などでも、同じ問題は起こります。

こちらは東京国立近代美術館所蔵の古賀春江作品で「無題」と題されている(^_^;;;作品を、ジャパンサーチ経由で検索した結果です。同一作者の「無題」あるいは「[無題]」が9件あり、こうなると外部サービスだけでなく、館内の業務でも名称、作者だけで同一の作品を共有することは不可能です。日ごろ学芸員は、作品や資料を自分の知っているイメージとそれに紐づいた名称で把握します。一人で作業しているぶんには問題を生じないのですが、情報共有が必要になる局面で、その名称が他のものを指しているかもしれないことに気がつかず、思わぬくいちがいがおこることがあります。

また、図書資料の名称がほぼ明示的、つまり必ず載っているのに対して、ミュージアムの資料の名称は誰かがつけないと世に現れることがなく、同時に資料に対する解釈を反映するので、ライブラリー的な意味での統制がなかなかむずかしい、という特徴があります。

菱川師宣 見返り美人図(東京国立博物館) 出典: ColBase

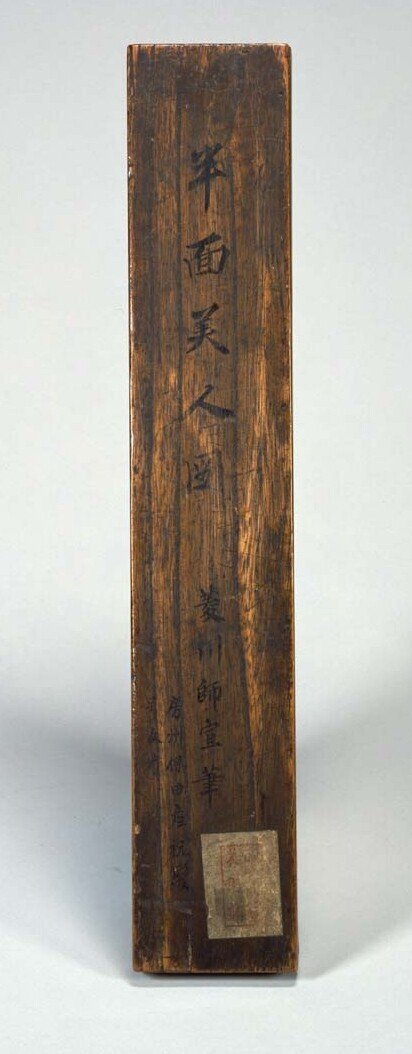

この絵は、現在ほとんどの人が「見返り美人図」と呼んでいて、博物館でもその名前で展示されますが、この呼び方はそれほど古いものではないようです。実は「見返り美人図」には江戸時代の箱が付属しており、蓋表には「半面美人図」というタイトルが記されています。

見返り美人図 箱書(東京国立博物館)出典:東京国立博物館研究情報アーカイブズ 画像検索 C0045606

では、明治時代にこの作品が博物館に収蔵された際、この箱書の名称が採用されたかというとそうでもないのです。博物館の台帳では長く「婦女図」というそっけない名称で管理されており、「見返り美人」の呼び方が普及したのは、おそらく1948年に切手趣味週間の記念切手の図案として使われてから後のことかと思われます。同じ作品に対して、いくつもの名前がぶらさがることが常態なのです。

このようにミュージアム資料において、名称は

-- もの自体に客観化できる名称はついていないことが大半であり、調査などの結果としての解釈に依存することが多い。

-- 名称自体に歴史的な変遷があったり、利用の局面によって異なった名称が使い分けられることがある。

-- 名称だけで資料を一意に特定することは、一般的に困難である。

といった特徴があり、図書資料の書誌情報にくらべると、共有して運用するためのデータとしては不安定になりがちです。デジタル化以前はあまり顕在化してこなかったのですが、デジタル化したデータを共有しようとすると、たちまちさまざまな問題が生じます。特に所蔵品データベースの構築や検索機能の公開を考えるにあたっては大事なポイントの一つです。私たちもあちこちで説いて回っているので、ミュージアム向けのシステムに関わる開発者の方々にはある程度理解いただいていると思います。むしろ発注者側が自らの業務環境を見直す際に、意識的に考える必要があるでしょう。

ところで、ミュージアムの所蔵品情報は不安定だという話になると、学芸部門では、そんな情報を外部に出してよいのか、というためらいがつきまといます。半分は資料に対する責任感であり、半分はまちがいに対する不安があります。結論から言うと、それでも情報は表に出したほうがよいでしょう。ColBaseやデジタルライブラリーを公開すると、やはり時々まちがいの指摘をいただきます。多くはその資料を専門に研究している方からで、妥当なご指摘です。公開しなければ、内部で気づくことはおそらくなかったでしょう。少しでも資料情報の質を高めるという意味でありがたいことですし、そもそも社会的にさまざまな視点から捉えるべき資料情報に関して、所蔵館だけが責任を負わなければならないと考えるのも、ずいぶん無理のある自己責任主義だという気がします。自分よりよく知っている人が外にいると思って、デジタル情報の公開環境を運用するというのも、ミュージアムにとってはDXの一側面です。

ヘッダ画像:川瀬巴水「東京十二題 こま形河岸」(東京国立博物館) 出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-9104

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?