医薬品の安全性に関する規制

WHOの定義

薬の開発中から発売後も継続的に行われるこの活動を「安全性情報監視(ファーマコビジランス)」と呼び、WHO(世界保健機構)でも「医薬品の有害な作用または医薬品に関連するその他の問題の検出・評価・理解・予防に関する科学と活動」と定義されている。PVとはPharmacovigilance:ファーマコヴィジランスの略。

出典:https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/pharmacovigilance

欧州(EMEA)の定義

医薬品の使用が承認される前は、その安全性と有効性の根拠は、患者が慎重に選択され、管理された条件下で非常に綿密に追跡される臨床試験の結果に限定されている。これは、医薬品の承認時に、限られた期間、比較的少数の選択された患者でテストされたことを意味する。

承認後の薬は多くの患者に長期間、他の薬と一緒に使用される可能性がある。このような状況では、ある副作用が発生する可能性がある。

したがって、全ての医薬品の安全性は、医療現場での使用を通じて監視されることが不可欠である。

このため、EU法では、各販売承認取得者、各国の管轄当局、およびEMAがファーマコビジランスシステムを運用することを義務付けている。<以下、略>

出典:https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance-overview#pharmacovigilance-in-the-product-lifecycle-section

日本では

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法と略される)と「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」いわゆる、GVP(Good Pharmacovigilance Practice)省令で具体的に決まっている。

厚生労働省と医薬品医療機器総合機法の関係

医薬品医療機器総合機とは

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」(以下「PMDA」という。)に依って設置された独立行政法人のこと。

大きく、①医薬品等の審査、②医薬品の安全対策、③医薬品に依る健康被害の救済の3つの事業を行う。

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」第3条から、PMDAは、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000192_20181230_428AC0000000108&keyword=医薬品医療機器総合機構

厚生労働省とPMDAの関係

厚生労働省は行政機関であって、法律の適切な運用を行う機関。機構に対しては薬機法では、PMDA法から抜粋

(機構による調査の実施)

第13条の2 厚生労働大臣は、機構に、医薬品、医薬部外品又は化粧品のうち政令で定めるものに係る前条第1項若しくは第6項の許可又は同条第3項の許可の更新についての同条第5項に規定する調査を行わせることができる。

2 3 4 <略>

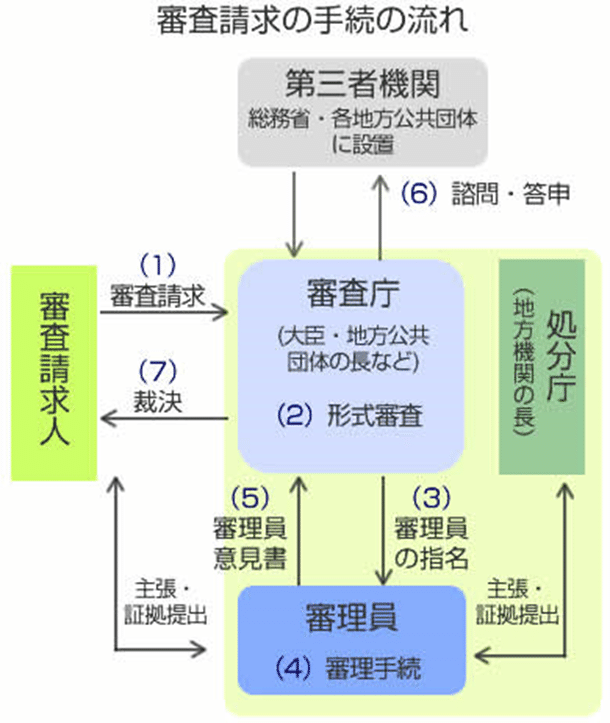

5 機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(2014年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。