60枚のレッドデーモンを考えてみよう!【遊戯王マスターデュエル】

はじめに

デュエリストカップの1stステージが開催中ですね!みなさんはどのデッキを使われていますでしょうか?

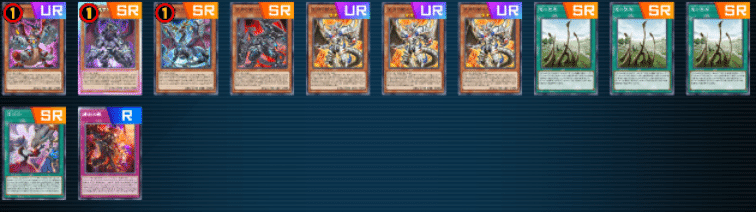

私は最近新弾で強化された【レッドデーモン】を使用しました。こんな感じのレシピです!

はい、60枚の無誘発【レッドデーモン】です。しかし、ただ考えなしで60枚にしたわけではなく、色々と理由があってこんな構築になりました。

DLv.10からスタートして、ミッションを確認すると38戦でDLv.20に到達しています。ランクマやDC 2ndと比較するとDC 1stは緩めではありますが、ただのおもしろ構築ではなく少なくとも実践に耐え得る構築には仕上がっているようです。

というわけで今回はなんでこんな尖った構築に行き着いたのか、実戦ではどうだったのかといった内容の記事を書いていきたいと思います。【レッドデーモン】を紹介する資料はネットにたくさんありますが、【レッドデーモン】の構築紹介なんてなんぼあってもいいですからね。

なぜ60枚なのか

【レッドデーモン】を使用していて私が思ったことは、初動枚数は多いが手数が少ないデッキであるということです。純構築では《ソウル・リゾネーター》《ボーン・デーモン》を止められると非常に苦しい展開になります。

そのため、この弱点を克服するために様々な型が考案されています。純であれば大量の誘発を耐え忍ぶ、《クシャトリラ・ユニコーン》や【深淵の獣】を採用して手数を増やすetc…

また【レッドデーモン】は入れたいカードが多いデッキです。例えば盤面を強化できる上振れ札の《執愛のウヴァループ》、あると何かと便利な《ヴィジョン・リゾネーター》の2枚目etc…

というわけで多くの型が考案されている【レッドデーモン】。そのデッキ調整に悩んでいた私はふと思いました。デッキを厚くしてこれ全部入れちゃえば強いじゃないでしょうか(これを一般にバカの考えといいます)。

このゲームは《隣の芝刈り》を使用する等の明確な目的がない限り、基本的にデッキ枚数は40枚に収めたが良いとされています。考えなしにデッキを厚くすると誘発耐性の弱体化や事故率の増加を招いてしまうからです。ただし、【レッドデーモン】の以下の特徴から、このテーマなら60枚構築も許容できると考えました。

・初動とできるカードの枚数が多い。

・《増殖するG》に対する止まりどころがある。

一つずつ順番に見ていきましょう。

初動とできるカードの枚数が多い

【レッドデーモン】は初動が非常に多いテーマです。

まず、文句なしの単体初動である《ソウル・リゾネーター》。サーチカードも含めると以下の枚数になります。

・《ソウル・リゾネーター》×3枚

・《コール・リゾネーター》×3枚

・《クリムゾン・ヘルガイア》×3枚

・《地縛囚人 ストーン・スィーパー》×3枚

計12枚

次に多少盤面は弱まりますが、単体でもそれなりの展開は可能な《ボーン・デーモン》。こちらも初動としてカウントして良いでしょう。サーチカードも含めると以下の枚数になります。

・《ボーン・デーモン》×3枚

・《おろかな埋葬》×1枚

・《煉獄の災天》×3枚

計7枚

永続魔法なので、《ボーン・デーモン》のコストにできるため、

普通の《ボーン・デーモン》初動と手札損失は変わりません

上記を合算すると初動は計19枚です(もっとあったらすみません…)。普通の40枚の【レッドデーモン】ではこれらがフル投入されることはあまりなく、誘発や他のギミックとの兼ね合いで枚数調整がなされます。構築にもよりますが一般的なのは、12~14枚ほどかと思います。

よって一般的な【レッドデーモン】デッキにおいて初手5枚で上記一枚でも引ける確率、いわゆる初動率は約85~90%となります。

では60枚デッキに上記19枚をフル投入した場合の初動率はどうなるでしょうか。計算すると約86%です。流石に初動札14枚の40枚デッキには劣りますが十分な初動率を確保できることが分かります。

初動枚数を調整できる【レッドデーモン】の利点が出ていると言えるのではないでしょうか。これでデッキを厚くすることで初動が引けない!という問題はクリアできそうです。

《増殖するG》に対する止まりどころがある

個人的に60枚デッキにする上で一番の懸念点はこれだと思います。一部例外を除き、現代のカードプールだと《増殖するG》を弾ける基本的なカードは《灰流うらら》×3枚、《墓穴の指名者》×2枚、《抹殺の指名者》×1枚、MDでは準制限の《PSYフレームギア・γ》×2枚の計8枚であり、どうあがいてもこれ以上増やせません。

デッキを厚くすると当然上記カードを引く確率は下がるため非常に強力な誘発である《増殖するG》に対する耐性が低下してしまいます。

しかし、【レッドデーモン】はシンクロデッキにしては珍しく《増殖するG》を受けた際の止まりどころが存在します。テーマ内にサーチできる罠カードである《デモンズ・ゴーレム》が存在し、《ソウル・リゾネーター》はレベル4以下の悪魔族なら何でもサーチできるため、妨害とできる《スカル・マイスター》や【ラビュリンス】の家具たちをサーチすることができるからです。

この60枚【レッドデーモン】は《増殖するG》は受けるものとして割り切り、G受け時の展開を用意することで対応することにしました。

具体的には可能であれば《ボーン・デーモン》の特殊召喚効果を《ソウル・リゾネーター》の通常召喚よりも先に使用するようにしていました。

《ボーン・デーモン》SS時に《増殖するG》を受けた場合は、

《ボーン・デーモン》で《ヴィジョン・リゾネーター》落とし→《ヴィジョン・リゾネーター》で《クリムゾン・ヘルガイア》サーチ→《クリムゾン・ヘルガイア》で《デモンズ・ゴーレム》サーチ→《ソウル・リゾネーター》通常召喚で《白銀の城の竜飾灯》サーチ→《白銀の城の竜飾灯》で《ビッグウェルカム・ラビュリンス》をセット

という展開で1ドロー2妨害を構えます。これがG受け時の理想展開です。

《ビッグウェルカム・ラビュリンス》は《灰流うらら》を受ける裏目はありますが、前のターンに《ソウル・リゾネーター》の効果が通っているのに《灰流うらら》を受けるということは、それはトップドローか重ね引きの《灰流うらら》ですので諦めることとし、手札もしくはフィールドの1破壊という使いやすい妨害であり、かつ《ソウル・リゾネーター》を手札に戻すことで次ターンのリソースを確保できる利点を考えて《ビッグウェルカム・ラビュリンス》を採用しています。

また《クシャトリラ・ユニコーン》や《黒魔女ディアベルスター》はチェーンを組まずに特殊召喚できるため、MD特有のチェーン確認による《増殖するG》の気配を感じた際は、《クリムゾン・リゾネーター》による最大展開を諦め《クシャトリラ・ユニコーン》や《黒魔女ディアベルスター》をフィールドに残し、本当に《増殖するG》だった時に追加で妨害を構えるといった判断も行っていました(現環境は【ラビュリンス】も多いため家具の可能性もあるのが悩みどころですが…)。

ということで《増殖するG》を受けてもなんとかなるのであれば、デッキを厚くすることの弊害である《増殖するG》を弾けない問題も気になりません。……いえ気にならないは盛っていますし、当然死ぬほど痛いですが他のデッキよりは致命的ではありません。これもコンパクトな展開で妨害を用意する方向に途中で方向転換できる【レッドデーモン】ならではの利点が出ているのではないでしょうか。

上記の2点から【レッドデーモン】は欲しいカード全てを詰め込んだ60枚構築にしてもなんとかなるのではと考えた私は、実際に組んでみてDC 1stに突撃しました。

次の章からは採用カードや目標盤面等の構築の中身を見ていきます。

構築に関して

デッキの構築方針として、【レッドデーモン】の弱点である手数の少なさを補うために、ひたすらに手数になるパワーカードを大量に採用し、後手もその手数で乗り越えることとしました。そのため、誘発は不採用としています(一応深淵の獣は入っていますが)。

また、最終盤面は《執愛のウヴァループ》もしくは【深淵の獣】を絡めた《深淵の神獣ディス・パテル》を使用する盤面を先行の理想盤面として設定しました。そのため、可能な限り《執愛のウヴァループ》へとアクセスできるように意識して展開します。

墓地の《ソウル・リゾネーター》の破壊肩代わり効果もあるため非常に強固な盤面です

【レッドデーモン】の縛りですが、《ソウル・リゾネーター》と《ボーン・デーモン》と《クリムゾン・リゾネーター》と《レッド・ライジング・ドラゴン》により、EXからのドラゴン族・闇属性Sモンスターの縛りがかかります。そのため、メインのみで扱えるギミックであれば特に問題なく採用可能です。よってメインだけで手数になる、を基準としてカードの採用を行っています。

ではデッキの中身に関して、ギミックごとに見ていきましょう。

【レッドデーモン】

このデッキの中核をなすカード群です。初動率を十分に確保するために、初動札はフル投入しています。

《シンクローン・リゾネーター》ですが、基本展開で《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》を出すことがなく、後述する《超融合》の採用による枠の問題で《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》を不採用としたため、1枚採用としています。ただし、《超融合》は選択枠ですし《シンクローン・リゾネーター》素引きにより誘発貫通できる場合もあるので複数枚採用は大いにありだと考えます。

せっかくの60枚構築というのもあり当初は《デモンズ・ゴーレム》の隠された効果で持ってこれる《デモンズ・チェーン》も入れていたのですが使用できるのが次ターン移行というのが余りに遅く、泣く泣く採用を見送っています。

《スカーレッド・レイン》は《紅蓮王 フレイム・クライム》がMDに実装されたら、検討してみたいです。ただし、展開の変更に伴い構築の見直しが必要になりそうです。

【深淵の獣】

このデッキにおいて2番目に枚数が多いカード群です。60枚の利点を生かして《深淵の獣バルドレイク》や《復烙印》まで採用しています。【レッドデーモン】とのシナジーという意味ではこのギミックが一番強いと感じました。

【レッドデーモン】における《烙印の獣》は非常に強力なカードです。フィールドに【深淵の獣】さえいればリリースするのはドラゴン族ならなんでも良いので《スカーレッド・デーモン》をリリースすると、その墓地効果で《レッド・デーモンズ・ドラゴン》がシンクロ召喚されます。その後、モンスターを破壊していた場合、それに反応して《クリムゾン・ヘルガイア》の効果で《スカーレッド・デーモン》が戻ってきます。相手の盤面を除去しながらこっちの盤面が増えるスーパーカードです。あんまり調子に乗るとフィールドが埋まって手札の【深淵の獣】が出せないみたいな事態になるので気を付けましょう(1敗)。

《竜の霊廟》ですが、先行展開における《深淵の獣ルベリオン》へのアクセス札です。手札に【深淵の獣】を用意できないため《深淵の神獣ディス・パテル》をアクティブすることはできませんが、上述の通り、このデッキにおける《烙印の獣》は強力なカードのため採用しています。《竜の霊廟》《深淵の獣ルベリオン》と手札に揃っている場合は、《深淵の獣マグナムート》をサーチし、《竜の霊廟》で《深淵の獣サロニール》落とし、手札に《深淵の獣ドルイドヴルム》を構えながら《烙印の獣》と《復烙印》の構えを目指します。ただし、このカード1枚だけで何か起こせるカードではないので自由枠だと思います。今思うと《亡龍の戦慄-デストルドー》を入れておけば、このカードに更に役割を持たせられて良かったかもしれません。《ボーン・デーモン》のレベル変動効果と組み合わせてレベル7・8シンクロが可能であり、《竜の霊廟》が誘発貫通札となれる可能性があります。

(レベル6シンクロは《レッド・ライジング・ドラゴン》が悪魔族チューナーを指定しているため、残念ながら《亡龍の戦慄-デストルドー》ではできません。)

また【深淵の獣】たちが《ヴィジョン・リゾネーター》のSS条件を満たすため、そのまま8シンクロ出来るのも見逃せない利点です。

【クシャトリラ】

誘発を吸いやすく、後手でも手数になり、EXをピーピングして抜く効果も強力なギミックです。現環境で非常に強いカードだと感じます。初手に持っている場合はまず《クシャトリラ・ユニコーン》から入り、誘発チェックをします。

《クリムゾン・リゾネーター》ですが手札・デッキからリゾネーターを引っ張ってくる効果に「このカード以外の自分フィールドのモンスターがドラゴン族・闇属性Sモンスター1体のみの場合」の制限があります。《クリムゾン・リゾネーター》の展開をするときは《ボーン・デーモン》で《クシャトリラ・ユニコーン》をフィールドから退かすのを忘れないようにしましょう(2敗ぐらい)。

なお、《クシャトリラ・フェンリル》ですが、《クシャトリラ・フェンリル》から《クシャトリラ・ユニコーン》をサーチするという行為がこのデッキだとあまり強くないと感じたため不採用です。

【罪宝】

先手は《裏切りの罪宝-シルウィア》で1妨害追加、後手は《反逆の罪宝-スネークアイ》で1手となる文句なしのパワーカード群です。特に《えん魔竜 レッド・デーモン・アビス》と《裏切りの罪宝-シルウィア》の2重の構えは非常に強固な盤面となります。【レッドデーモン】とのシナジーは手札の《ボーン・デーモン》を切れば損失なく出せるだとか《ヴィジョン・リゾネーター》を切れば墓地効果が使えるぐらいしかないのですが、素のパワーがあまりに高いため採用です。12期の主人公テーマの風格を感じますね。

【ラビュリンス】

3枚という最小枚数の採用ですが、上の方で記載した通り《増殖するG》を受けた際の理想盤面に設定したため、使用頻度はかなり高いです。

《執愛のウヴァループ》にもアクセスできている上振れ手札の際は、《ソウル・リゾネーター》で普通の展開時も持ってきます。

《ビッグウェルカム・ラビュリンス》でのバウンスですが、上述した《ソウル・リゾネーター》を戻してのリソース確保以外にも【深淵の獣】を手札に戻して再利用する等の機会もあり、この複合構築ならではの運用が出来ていると感じました。

《白銀の城の火吹炉》ではなく《白銀の城の竜飾灯》なのは、この構築は《煉獄の災天》《超融合》と手札コストを要求するカードが2種類入っているため手札が増えた方が良いと考えてです。

現環境の【ラビュリンス】が非常に強力なテーマであることからか、【ラビュリンス】のリソースの循環を止めるために《白銀の城の竜飾灯》に《墓穴の指名者》を打たれる等のケースもあり、妨害を吸う役割も果たしてくれました。

たまにやる気に満ち溢れた姫が初手に出撃してくることに目をつむれば中々使用感の良いギミックでした。

汎用カード

汎用カード群をまとめて解説していきます。

・超融合

後手では非常に強力な捲り札であり、初手でも伏せて妨害になることから採用しました。EXの枠捻出するために《妖精竜 エンシェント》《えん魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ》《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》を不採用にしています。ただし、《アースゴーレム@イグニスター》まで入れるのは過剰と感じましたし、《妖精竜 エンシェント》を使用しての誘発貫通展開もありますのでEXの内容に関しては要検討と感じています。

これ1枚で勝ちを拾うケースもありましたが、刺さるかどうかは環境に左右されるため自由枠だと感じます。

なお《ソウル・リゾネーター》と《ボーン・デーモン》の「この効果の発動後」と違って《クリムゾン・リゾネーター》と《レッド・ライジング・ドラゴン》の制約は「発動するターン」ですので《超融合》を使用したターンは使えませんので注意しましょう。

ちなみにここだけの話ですが【レッドデーモン】に《超融合》はめっちゃ刺さります。上の方の理想盤面を見てください、なんと盤面がドラゴン族・闇属性だらけです。

・《エキセントリック・デーモン》

《ソウル・リゾネーター》から持ってこれるバック破壊手段です。1枚あるとやはり便利なので採用しています。

・《強欲で謙虚な壺》

60枚デッキではありますがこれだけパワーカードを詰め込んでると結構な割合でどれかのギミックのカードは引っかかるので先行では妨害追加、後攻では手数の追加となります(ならないこともあります)。

EXから飛ばすカードですが《超融合》用の3枚、《レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト》《フルール・ド・バロネス》《スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン》あたりをよく飛ばしました。《超融合》を握ってる場合は2積みしている3種も候補です。

ただし、《レッド・ライジング・ドラゴン》を飛ばしたことを忘れて返しのターンに6シンクロできずに負けかけたこともあるので飛ばしすぎには注意が必要です。動ける手札であるなら脳死で6枚飛ばすのはやめましょう。

・《三戦の才》

《シンクローン・リゾネーター》を1枚削ったら枠が余ったのでなんとなく入れました。かなり適当な採用理由だったのですが、現在の大誘発環境では非常に強く使えたため、どこかを削ってもう少し増やしたいカードです。

EXデッキ

一般的な【レッドデーモン】のEXに《超融合》関連を突っ込んだだけですが、正直練りこみ不足だと感じます。上でも述べましたが《ソウル・リゾネーター》と《ボーン・デーモン》が止められたときに手札に《ヴィジョン・リゾネーター》や《シンクローン・リゾネーター》がいると《妖精竜 エンシェント》経由で《えん魔竜 レッド・デーモン・アビス》や《スカーレッド・デーモン》に行けるため、《妖精竜 エンシェント》は入れた方が良いと思います。

60枚もあるとかなり長くなりますね…。次章からは実際にDC 1stで戦ってみて感じたことを書いていきたいと思います。

60枚【レッドデーモン】で戦って感じたこと

手札が強い

体感として強い手札だなと感じることが多かったです。よく60枚デッキは手数が出ると言われますが、これはデッキを厚くすると特定のカードを引く確率が下がるため、いわゆる重ね引きの確率が下がります。現代遊戯王は理性的なゲームのため、大抵のカードにはターン1制限がついています。そのため、重ね引きの確率が下がる60枚デッキは初手に有効札を握れる確率が上がるため結果的に手数が出やすくなるというわけです。

理屈の上では知っていましたが、実際に使ってみると本当にそうなるのかと感動しました。

また誘発が1枚も入っていないので当たり前ですが、手札が誘発まみれで動けないというケースもありません。大抵は何か動けるカードがあるので初動率という点では相当に高いと感じました。

展開が上振れしやすい

上記の手札が強いに通じる話ですが、例えば《ソウル・リゾネーター》初動と比べて盤面が弱くなる《ボーン・デーモン》1枚の展開でも結果的に盤面が強くなることがありました。どういうことかというと【レッドデーモン】は《ボーン・デーモン》しか引けてないということは、裏返せばその他のギミックを引けているというケースが多いということだからです。

また上の重ね引きの確率が減るというのは【レッドデーモン】カード群にも言えます。例えば、いくら最強初動とはいえ初手で《ソウル・リゾネーター》を3枚も引かれると手札2枚が無効札となりますが、ここが1枚でも《コール・リゾネーター》だと上振れ展開へと向かえます。

誘発を全く弾けないという欠点はありますが、他のギミックが誘発を吸うケースも多いため【レッドデーモン】の展開も通りやすく先行がかなり強くなっていると感じました。

詰み対面も存在する

良いところでもなく悪いところも行きましょう。デッキのコンセプト上、手数で捲れない相手には基本勝てません。具体的には特殊召喚封じ等の無限妨害を構えるデッキ、妨害数がこちらの手数を超えるガチガチの先行番長デッキ等です。初手に来た深淵の獣でたまたま止めることができない限り、これらのデッキの展開は素通りします。なのでこれらのデッキに先行を取られると相当に厳しい戦いを強いられます。超融合等の捲り札が引けて有効に機能することを祈るしかありません。

【スネークアイ】筆頭の環境デッキへの対策として墓地メタが増えているのも辛いところです。《ディメンション・アトラクター》を受けたら何とかして《デモンズ・ゴーレム》を持ってきて後はお祈りするしかありません。

もう1枚きついカードがあります。《ドロール&ロックバード》です。【レッドデーモン】の初動率の高さは種々のサーチカードに頼っていることが大きいので、このデッキのコンセプト上サーチを封じられると手札によっては本当に何もできず死ぬほど苦しい展開になります。DC 1stでは降格もせずにスムーズに登頂することが出来たのですが、DLv.19で一度だけ4連敗して降格の危機に瀕しました。この4連敗のうち、2敗は《ドロール&ロックバード》食らってそのまま憤死した試合です。

よって、かなり環境に左右されるデッキと感じました。今は《ドロール&ロックバード》は減っていますが、また流行し始めたら大人しく40枚の【レッドデーモン】を握りましょう。《ドロール&ロックバード》がきついのは変わりませんが《墓穴の指名者》等で弾ける可能性がありますので。

事故るときは事故る

当たり前です。事故らないデッキなどありません。ただし、このデッキは構築上どうしても事故る要素があります。それはサーチ前提の永続魔法罠を筆頭に単体では機能しない引きたくないカードが以下の6枚入っているからです。

・《白銀の城のラビュリンス》

・《復烙印》

・《クシャトリラ・バース》

・《裏切りの罪宝-シルウィア》

・《烙印の獣》

・《スカーレッド・ゾーン》

60枚デッキといえど6枚も入っているとこれらいずれかが初手に来る確率は約42%です。構築上の欠陥と言えるかもしれません。ただし、これらのうち何枚かは減らせると考えています。

1枚は《復烙印》。リソース確保として非常に強力なカードですが、元からリソース戦が得意な【レッドデーモン】においては過剰リソースになっている感がありました。ここまでやらなくても正直勝てます。そのため、【深淵の獣】ギミックはもう少しコンパクトにしても良いかもしれません。

もう1枚は《白銀の城のラビュリンス》。G受けとして《スカル・マイスター》ではなくこちらを採用した理由は上の方で書いた通りですが、《スカル・マイスター》を選択すれば素引きしたくないカードを減らせる上にデッキ枠を2枠圧縮できます。私は上の方で書いた理由に加えて【レッドデーモン】でできる面白い動きはなるべく多く採用したいなぁ…ぐらいのノリで使いましたが、要検討の枠です。

デッキを厚くするにしても60枚にこだわる必要はない

このデッキは《隣の芝刈り》を採用していません。落ちて強いカードもそこまで多くないですし、リゾネーターたちが全部落ちると《クリムゾン・リゾネーター》を使った展開もできなくなってしまうからです。

そのため、デッキを厚くする選択肢を取るにしても60枚にこだわる必要はありません。私はやっぱ厚くするなら60枚の方がいいよなー!という感じで60枚としましたが、もう少しギミックをコンパクトにして55枚前後、ギミックをどれか抜いて50枚前後という感じにすれば当然初動率は更に上昇していきます。

また、私は誘発0枚の手数デッキが使ってみたかったという理由で今回の構築としていますが、無誘発にこだわる必要もありません。《隣の芝刈り》を使うデッキでは誘発は落ちても強くないという理由で抜かれるケースもありますが、このデッキではそういう理由もないためです。厚いデッキであっても誘発枚数をその分増やせば初手の誘発率は上げられますし、《増殖するG》への耐性が下がるのを許容出来るのであれば、入れたいカードを多めに入れつつ初手誘発率も担保する方向で調整するのもありだと思います。

終わりに

こんなに長い記事をここまで読んで頂きありがとうございました!

正直、ただのおもしろ構築ではありませんが色物構築ではあると思いますし、普通の40枚型と比べて強いかというと当然そんなこともないと思います。ですが、デッキコンセプトを定めてデッキを分厚くしていく過程はとても楽しく、カードゲームのデッキ構築の醍醐味を感じました。

それもこれもこんな構築だろう許容してくれるキングのテーマの懐の広さのお陰です。出来ればDC 2ndもこのデッキと共に駆けたいのですが…年度末は…勘弁してくれませんかね、KONAMIさん…

ともかく【レッドデーモン】は非常に楽しく、強さも申し分ないデッキです。この構築を真似する必要は全くありませんが、この記事をきっかけに少しでも興味を持っていただけたらこんなに嬉しいことはありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?