【ニュートラの学校レポート&アーカイブのご案内】11/5「B2ものを買う動機」

「ニュートラの学校」は、4年目となったNEW TRADITIONALのとりくみが次の段階に向かうべくはじめたプログラムです。"福祉"と"伝統のものづくり"を結びつける。ここに関われる可能性のある人の数をもっと広げ、そんな人どうしが学び合える場をつくりたいと願っています。

今年度は2コースを設け、様々な観点から"福祉"と"伝統のものづくり"について考えました。

プログラムA「福祉の課題から考える」コース(A1〜A5)

何を変えることで、福祉のものづくりはもっとよくなるのでしょうか。プログラムAでは福祉現場の課題にしっかりと向き合い、新しい可能性をひらいてきた実践者とものづくりの価値を高める方法を学びます。

プログラムB「これからの伝統を考える」コース(B1〜B5)

生活に必要とされる伝統工芸やものづくりは何か。作り手や使い手、環境、素材、持続性など、さまざまな視点からこれからの伝統やものづくりのあり方や暮らしについて考えます。

アーカイブ映像の販売もありますので、下記URLよりご確認ください!

https://tanpoponoye.stores.jp/

※5月末までの視聴となりますので、ご注意ください。

こちらのnoteでは各回のレポートを、たんぽぽの家プロジェクトスタッフの木村よりお伝えさせていただきます!

「ものを買う動機」

B2 ものを買う動機

人はどのような動機でものを購入するのでしょうか。国立新美術館をはじめとしたミュージアムショップなどの企画、「燕三条 工場の祭典」といった産地を振興するイベントなどの企画などを行う山田さんから、ものをつくる、売る、伝えるブランディングを学びます。

11月5日(土)のニュートラの学校は、11月3日(木・祝)〜6日(日)に開催されたニュートラ展in東京からの開催でした。会場である(PLACE) by methodにて、バイヤーとしても活躍されている株式会社メソッド代表取締役の山田遊さんをお招きし、good job!センター香芝館長の森下との対談形式でお話を伺いました。

海外で見てきたもの

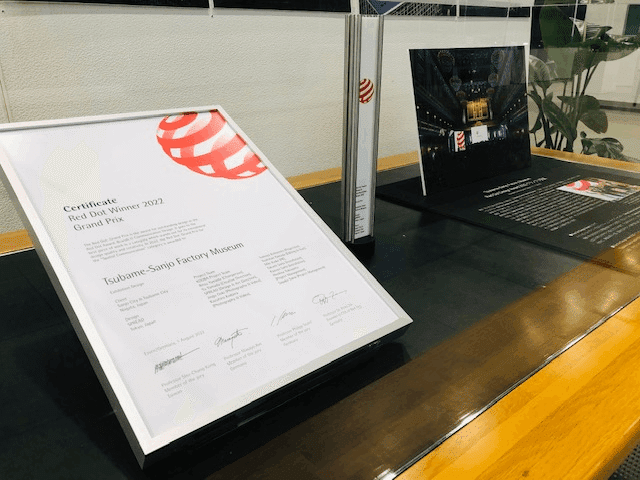

山田さんは、ニュートラのトークの直前、デザイン賞の受賞のためベルリンに行っていたそうです。

2021年に開催した展覧会「Tsubame-Sanjo Factory Museum」が、世界三大デザイン賞の一つとされる「Red Dot Design Award」のブランド&コミュニケーションデザイン部門でグランプリを獲得しました。グランプリは、部門最高賞である「Best of the Best 」に選ばれた作品の中でも特に優れた作品に与えられる賞で、今年は約 50 カ国、応募総数 9,000 超から 6 件が選出され、トロフィーと賞状が授与されました。

世界三大デザイン賞とも言われる名誉ある賞を受賞されながら、現地でも新しい取り組みを見られてきたそうです。

そこで取り上げてくださったのが、ロンドンで流行っている「スプーンクラブ」。生木をナイフで削って、木のスプーンをつくる取り組みが盛んになっているそうです。過去には、編み物をするニットクラブも生まれた歴史もあすそうです。

現代で言うとコロナ禍を経て、電気などのエネルギーを使わない「ノンカーボンのものづくり」という解釈ができ、そのストーリーが共感を呼んでいるのではというお話もありました。

木のスプーンはなぜ受け入れられるのでしょうか。ロンドンだからこそ受け入れられるのでしょうか。

山田さんは仰っていたのは、「理解度が高いのはヨーロッパの人の特徴でもある」ということ。展示会などでも、技術や背景を読み取り理解することに優れている印象があったそうです。

人はそんなに簡単にモノを買わない

店舗では一般的に、7割の商品はそこまで売れず、残りの3割の商品で売り上げの9割程を担っているという話もあるとのことでした。

そんな’3割の世界’では、得る側の工夫が必要になります。そこで大切になることが「伝える」こと。モノを売るのは「伝えた後」で、まずは興味を持ってもらい、すぐに買わなくてもいいような場にすることもモノを売るにあたっての重要なポイントということが分かりました。

「展示販売をする際に、福祉施設としてはたくさん説明をしたくなる。一方で、説明しすぎない良さもあるという葛藤もある」という森下の話もありましたが、熱意がある分つくり手としては一定仕方ないということ、そしてそもそも売れるということは「新しい視点を相手にもたらせられるか」ということがキーになることを丁寧に説明くださいました。

例えば、good job!センターで製作している張り子Good Dogは、山田さんは当初から可能性を感じていたとか。福祉の現場でのものづくりに加え、3Dプリンターという技術を使っているところが、共感を呼ぶと思ったそうです。

森下からは、中川政七商店さんから依頼のあった鹿コロコロを製作したことがきっかけで施設としてのお土産をつくることになりGood Dogが誕生したという製作秘話のお話もありました。その年が偶然にも戌年だったことから無印良品さんから依頼もいただくことになり、、という流れのなかで、ものを売り買いする感覚に変化があったという話もありました。

ものづくりと「伝えること」

店頭に並ぶ商品だけでは伝えたいことは伝えられないので、展示会やクラフトフェアに参加することもファンを増やすための手段になり得ます。どれだけ売り上げをつくれるかという命題がある一方で、その人の幸せは売り上げで決まるものではないでしょう。最低限のラインは設定しつつも、共通意識があることは強みになり得るのではないかという議論もありました。

そして、山田さんが新しいものに出会う場は展示会ではなく、現場やデザイナーとの対話のなかで製品になる前の段階の一次情報に出会っているそうです。用途がなくても惹きつけられるモノがあるように、感情的なところに訴えかけるものの魅力に気付いていきたいというお話もとても印象的でした。

トーク終了後は、会場の方からの質問も飛び交う時間になりました。モノに対する考え方が問われるような、気付きに溢れる時間になりました。

ニュートラの学校について

最後までお読みいただきありがとうございました。ニュートラの学校で得た気付きや問いは、すぐに活かせるものもあればじっくりと効いてくるものもあるかと思います。

今後もこちらのnoteにて各回レポートは発信していきますが、ぜひアーカイブもご覧いただきご自身の学びに繋げていただければと思います!

▼今回レポートした回のアーカイブはこちら

https://tanpoponoye.stores.jp/items/63773e0bf3de5c772df8712f

▼NEW TRADITIONAL webサイト

https://newtraditional.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?