ハイランダーに納得のいかなかった話。

七月某日、曇り。

知り合って少しした頃、のまろか先生(以降のまろかと表記します)が「会わせたい人がいる」と私を呼び出し、何人かのDMPを紹介し、コミュニティへの面通しをしてくれた。

そのうちの一人が今回の備忘録の中心人物となる彼——chutaさん(以降チュータと表記します)であった。

彼を揶揄する時、彼の話をする時、彼を紹介する時、のまろかは必ずある冠詞を付けて彼を呼称する。

——曰く、変態。

正直なところ私はカードゲーマーにおいてそのような呼称を受ける者がどういった存在であるかはなんとなしに理解していた。

(たぶんコンボデッキ使い、それもとびきりニッチなヤツ。)

ひそかな確信と期待を胸に初対面の彼と対面する。

私の握るデッキはフシギバース。

安定した初動からタイガニトロによって相手のリソースを絞り、作った時間で墓地を蓄え、それをリソースへと変換して一気にゲームを制圧する。

数週間前からお気に入りであり、自信作であったそれは師匠のまろかの手によって更にえげつないハンデスコントロールデッキへと変貌を遂げている。

——つまりそれはコンボデッキ対面の圧倒的なアドバンテージを意味していた。

(有利だ。この戦いはたぶん、有利なはず)

そう高をくくっていた私に対して彼のデッキから繰り出された戦術は——なんとも形容しがたいものであった。

「ジェニコの知らない世界」

「ウサブレラ」

「デモンズライト」

しかしそれをあえて形容するならば

「ハイオリーダ」

「クリスタルメモリー」

——まとまりがない。

(いや、というよりもこれはとりとめもないって感じだ)

迎える6ターン目、私は対面の握るデッキはコンセプトデッキではない。そう確信した。

デュエルマスターズというゲームでは初めて目にしたが、私は目の前のデッキタイプを知っている——というよりも、あたりがつく。

グットスタッフ。

一枚一枚のカードパワーが高かったり、役割をハッキリと持つカードを優先的にピックして構築する40枚の山をそう呼ぶ。いままでのカードゲーマー人生でそういったデッキと対面した経験は決して少なくなかった。——少なくなかったがために、一つの疑問が残る。

(腑に落ちない)

目の前に座り、順調にこちらのリソースを奪い、アドバンテージを稼いでいく実直な彼はのまろか曰く、変態である——はずなのだ。

しかし、グットスタッフというアーキタイプ最大のセールスポイントは安定性と実直さにあるはずだ。それは私の思い描く変態像とは180℃方向性を逸していた。

「解体ジェニーとブレインタッチ」

手札を刈り取られながらにのまろかを見れば、その表情は何かを期待するかのようにニヤついていた。その様子から見るに目の前の彼が繰り出している戦術は、その手中のデッキは、のまろかの期待通りの者であるという事が伺える。——腑に落ちない。不気味が過ぎた。

(でも、とはいえ、うまくハマった。)

気を取り直して盤面を眺めて思う。

というのも、序盤の動きこそ妨害を受けてキマらなかったが、ハンデスという戦術はフシギバースには刺さりが悪いのだ。墓地をリソースへと変換する性質上、ハンデスが必ずしもクリティカルしない。直前に手札から捨てられたドマンモ龍樹がそれを物語っていた。

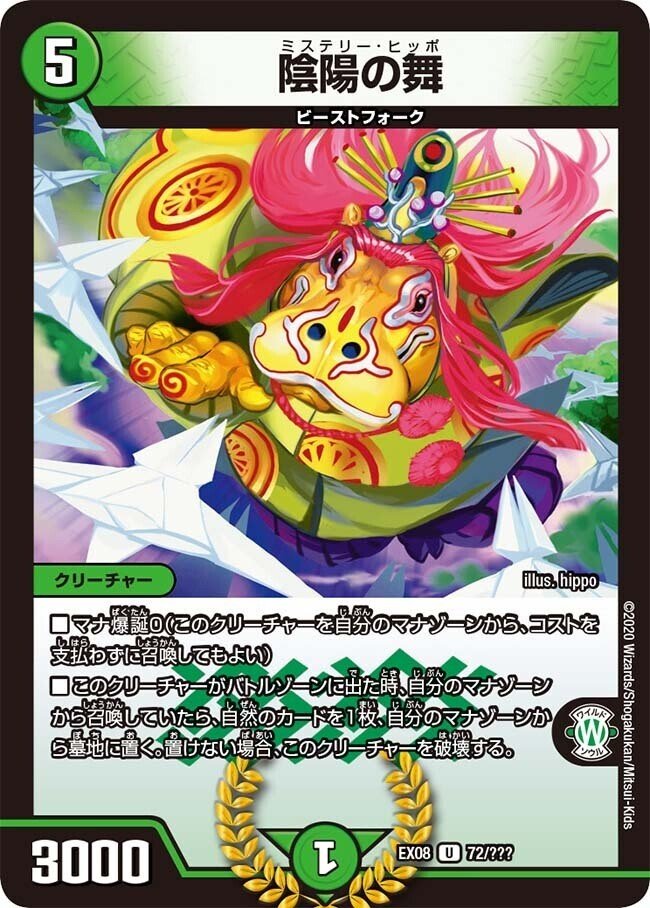

マナゾーンに鎮座するミステリーヒッポがにやりと笑う様を幻視しながら私は残された最後の手札をマナゾーンへとセットして動き出す。

フシギバース開始である。

いままで少しづつ溜め込んだ歯車が、墓地とマナゾーンでかっちりと噛み合う。それらは条件の成立を受けて手札などなくとも十全に機能した。マナゾーンで樺が躍れば、墓場から這い出す龍樹は新たな凶鬼を生む、そしてそれは更なる龍樹を育んだ。

マナゾーンのカードは既に10枚を越えようとしている。盤面もドマンモ龍樹2体と盤石を極めていた。

その上相手の手札も大きく削り、開いていたリソース差は事実上逆転したと言って過言ではない。

半ば勝利を確信してターンを返した私に、彼——チュータは満を持したと言わんばかりの表情でカードを卓上へと放った。

「天使と悪魔の墳墓」

決定的な何かを感じた。

私は目の前のカードを知らなかった。しかし、それでもそのプレイが致命の一撃であることを目の前の彼とのまろかの表情からなんとなしに感じ取れた。

重たい右手を持ち上げ、呈示されたカードのテキストを確認する。

バトルゾーンに同じ名前のクリーチャーが2体以上あれば、それらをすべて破壊する。

「——ッ」

——理解すると同時、私の信頼するしもべ達が爆ぜた。

いや、それだけではなかった。

ドマンモ龍樹だけではなかった。

マナゾーンに同じ名前のカードが2枚以上あれば、それらをすべて持ち主の墓地に置く。

「マナゾーンから6枚、墓地へ送ってください」

無慈悲の宣告にマナゾーンが既に消し炭になったことを知る。

ゲームも終盤、手札を使い切った上でリソースの供給源として頼りにしていた戦術の支柱を失い、その上でマナゾーンも風前の灯火。

私は敗北を悟りながら、いよいよこの段になって相手のデッキのコンセプトに気が付いていた。

「もしかして、全部ピンですか?一切のかぶりなし、そういうデッキ?」

「その通り、俺はハイランダーが好きなんだ」

悪魔の戦士。There can be only one。ハイランダー構築を知らぬわけではなかった。今にして思えばマナという公開領域の広いこのゲームでそれに気がつかなかったのは未熟極まるといった感じだが、しかしそれはあまりにも虚をつく事実だ。誰が初対面の相手の変態性を完全になど見抜けようか。

「そういうのもあるんですね」

「こういうのが好きなんですよ」

ターンを返した私の前に、それは現れる。

私は目の前の死神へあらがうこと叶わず、ゆっくりと首を絞められていった。

「参りました」

———

——

—

帰り道、電車内で流れていく景色をぼんやり眺めて考える。

今日私はハイランダーに敗北した。なんどか再戦した上で私はチュータに少し厚かましいお願いをした。

「良かったらデッキ見せてもらっても?」

「ぜんぜんいいっすよ!」

彼はとても寛大であった。

採用された40枚全てのテキスト、採用理由から、持ちうる役割までもを解説してくれようとするほどであった。というか、もうそのまま解説してもらった。

ハイランダーというアーキタイプは構築難易度、プレイ難易度ともに要求値が高くなるのは想像に難くない。採用するカードの種類を増やすという事は行動のパターン化が難しくなることと同義である。

とれる選択肢、起こりうる結果の種類が増えるのだから当然だ。

解説してもらって、ある程度理解を深めた上で、その構築論に舌を巻き、感心し、すごいぞと、そう思ったうえで、しかし私は——納得がいかなかった。

その場ではその疑問を口にはしなかったが、帰り道でまでもそれは私の中で頭をもたげていた。

(果たして、本当に完全にハイランダーである意味はあるのか?)

例えばハイランダー構築に寄せた時、最大限の恩恵を受けれるであろうカードがある。

天使と悪魔の墳墓——その強力さは身に染みて痛感した。

彼もそれは最大の武器であると語っていたが、そうであるならば尚更天使と悪魔の墳墓は複数枚投入するべきではないのか?

(だって最大火力の切り札だ。そのために大きく構築を縛っているのに、それを再現できなきゃ嘘だろ。)

同じ理屈は、他のカードにも適用できる気がしてならなかった。

例えば初動になるカード、例えば中継ぎのカード、例えば終盤のカード、あらゆるカードが一枚の採用であることは柔軟性の獲得と引き換えに再現性の欠如を意味するはずだ。

であれば、例えば「ここだけはキメねば。」そういうカードだけでも複数の投入をするべきではないのか。マナに2枚同一カードをセットできないという問題についてはある程度プレイングでのカバーができるはずではないのか。ハイランダーを己の手足のように扱っていた彼に限ってそれができないとは到底思えなかった。

だからこそ、腑に落ちなかった。納得しきれなかった。

もしも完全なハイランダー化がただの拘りの結果なのだとして、じゃあ拘りのために勝率を落とすことを肯定するということなのだろうか。

それはとても理にかなっているとは言えない。そのはずだ。

(果たしてその構築論は、本当に美しいのか?)

流れていた景色が止まる。

気が付けば最寄り駅へと到着していた。

電車を降りれば現実が待っている。

私はきっと明日から始まる現実に呑まれて、そんな疑問はどこへなりともいってしまって、うやむやになるのかななどと、そんなことを思って歩き出した。

———

——

—

もう駄目だった。

結論から申し上げれば、目算が甘かった。

日常生活など送れようはずもなかったのである。

もう仕事をしてようがなにしてようが、ふと気が付くとハイランダーについて考えに耽っている私がいた。

このままでは仕事に身が入らない。

そうなれば私は職を失い、なんやかんやで人類は絶滅に瀕し、世界が滅亡するのは必定であると言えた。

当然そんなことになればカードゲームなんてやっている場合ではない。それは大変に困る。

ということで私はさしあたり——

——その日のうちにカドショに駆け込んでハイランダーを組んだ。

気でも違ったのか?そんな風に思われたのかは定かではないが、あまりにも行動力の化身と化していた私に声をかけてくれる人物が一人。

彼の名はザーサイ。

現在学生の若き——私目線で——DMPであり、チュータとの初対面の日にのまろかによって面通しをしてもらったメンバーのうちの一人であった。

「新しいデッキ組んだらしいですね、相手しましょうか?」

「話がはえーぜ」

平日にリモート対戦、週末には面と面を突き合わせて一頻りハイランダーを握り散らした。

「ぽけさん、俺もハイランダー組んできました」

「マジかよ、やるじゃん」

ありがたいことにザーサイはそれはもうノリの良い奴だった。

ハイランダーについて抱えている感情についてぽろっと吐露してしまったのをきっかけにして、対面に付き合ってくれるだけにとどまらず、彼もハイランダーデッキを組んできてくれたりした。

至れり尽くせりの環境で私はひたすら自分の悩みに答えを求めてカードをしばいた。

なにせ私がこの疑問に答えを出せなければ、なんやかんやの末に世界が滅ぶのである。そういう意味で私は必死だ。

そうして平日の帰社後に彼と毎日のようにハイランダーデッキを使って決闘にいそしんだ私は、いくつかの実感と所感を得た。

40枚全てピン投のデッキを自分で握った上で抱いた第一の感情は『楽しい』であった。

私という人間はゲームにおける難易度と楽しさはほぼ比例すると考えている人間であるため、プレイの難易度が高いデッキを握ることそのものを純粋にとても楽しいことだと思えたのだ。

しかし、ある程度慣れてくるとすぐに第二の感情が沸きあがってきた。

「これ、やっぱブレインタッチ4枚欲しくない?」

「ぽけさん、今握ってるそれはハイランダーです」

そう、『勝ちたい』である。

思えば私の中には『勝つことは楽しい』というの大きな価値基準が存在するので、そのように考えが推移するのも当然と言えば当然なのかもしれなかった。

——3ターン目に可能な限り高い再現性でブレインタッチが打ちたい。

なぜならばリソース差を広げて勝つという勝ち筋を目指す上でその動きが強力であるからである。それが理にかなっているからである。そのはずだ。

だが、では、目の前の彼とハイランダーで対面し続けた約一週間強が楽しくなかったかと言われれば、それは断じて否だった。

——ハチャメチャに楽しかった。

それは絶対に揺るがない実感と答えであるはずだ。

ならばやはり私が間違っているのだろうか。きっとそうなのではないだろうか。そもそもカードゲームとは『遊び』である。なんなら競技として扱った場合でさえも、広い意味では『遊び』であるはずだ。

であれば、遊びにおいて最大の優先順位を持つのは『楽しい』ことなのではないか。それが正しさなのではないか。合理を無視したいわゆる『美学』が肯定されることこそが正しさなのだ。

そうか、きっとそうに違いない。

なんだかそれを認めればとたんに気持ちが楽になったように感じた。重くのしかかっていたナニカから解放されるような感覚が確かにあった。

——しかし、同時に、なんだかふわふわと浮ついた、どうにもしまりの悪さを覚える自分もいた。その感情の発露はいったいどこからくるのか、しかしそれを再び考えることを私は意識的に避けた。

その日私は残りの時間をザーサイと楽しく遊んで、おいしくご飯を食べて、笑顔で解散した。

(来週末はチュータさんと会おう。そんで、今日得られた答えをもって、楽しくデュエルをしよう)

そんなことを思いながら、そこはかとない喪失感と共に迎える現実を、私はそつなくこなすことができた。

———

——

—

八月某日、土曜日、快晴。

秋葉原某所、デュエルスペースにて。

私は彼と対面する。

私はチュータと対面する。

私は2週間ぶりに、彼の傑作と対面する。

私はフシギバースをもってして、白いドラゴンと対面する。

墓地メタによって墓地にため込んだリソースをリセットされたことによるテンポロス。その隙を的確に狙ってプレイされたボルメテウスホワイトドラゴンが今にも火を噴かんとしていた。

——遊びなのだから、楽しいことが最優先。彼は正しく、そして合理だけを求めた構築ではないことに違和感を覚えていた私は間違っていた。それが一週間前に私がたどり着いた答えであった。

そんな風に思いながら過ごした一週間だった。

だから私は、彼の構築の正しさを認めるべきだ。

「ボルメテウスホワイトドラゴンでシールドを焼却」

——そう、昨日までは思っていた。

「——ニンジャストライク4」

今は少しだけ違った答えを、私は持っていた。

「ハヤブサマルを出して、ブロックします」

光牙忍ハヤブサマル。

そのカードは古くから使われ続ける人気の高い優秀な受け札である。

閃光。それを一身に引き受けたそれは主を護って爆散した。

「へぇ、そんなカード入れてたんですね」

「まぁ、思うところありまして」

タイガニトロを主軸に置く私のフシギバースにおいては、白単色のカードはノイズになりうるカードであった。だからきっと、以前までの私であればこのカードの採用はしなかったはずのカードだ。

「G0によって盗掘人形モールスを召喚、墓地からハヤブサマルを回収して、種にしてフシギバースしてドマンモ龍樹を復活」

しかし、今の私はそれを主軸に据えるようなギミックで戦術を組み立てるまでに至っていた。

ドマンモ龍樹のマナからの召喚効果と盗掘人形モールスのG0による踏み倒し効果の組み合わせによるハヤブサマルの半永久再利用コンボ。それによって相手のシールド焼却を阻む作戦である。

「今日は負けませんよ」

「なんだか気合入ってますね」

特定の対戦相手に対するメタ戦術。それほどまでに勝利を欲した。

自分の理想とする構築を捻じ曲げたとしても勝つためにそれを肯定する。

勝利への合理のために。

思うに、勝利こそが楽しさであって、美学であって、私の大事な基準であった。

だから、私は眼前の彼の構築論にひっかかったし、納得しがたいものを感じた。

だから、私は素直に認めることを癪に思った。

だから、私は彼と彼のデッキに——絶対に勝ちたかった。

「ターン終了です、さぁ続きを」

私は私を肯定し、相手に私を肯定させるために、ゲームの進行を促した。

———

——

—

「——それで、結局ハヤブサマルごとハンデス戦術の餌食になった上に、盾も焼かれて惨敗したと」

「えぇ、まぁ……」

八月某日、日曜日、快晴。

平たく言えばチュータとの決戦の次の日。

私は秋葉原某所、カラオケの一室でソフトドリンクなど嗜みながらに前日に舐めた苦汁と、ここ数日とり憑かれていた思考の坩堝を彼——のまろかへと打ち明けていた。

彼の前には対チュータ用に無理やりチューニングされた少々歪な構築の『フシギバース』が、採用されたカードごとにずらりと並んでいた。

それはまるで、彼と初対面の日を思い出す光景であったが、それを行う私のテンションだけが当時と明確に違っていた。

からんっと、コップの氷が音を立てた。

「いけると思ったんですよねぇ」

そう言いながらモールスとハヤブサマルのカードを指でぱちぱちと弾く私を見ながら、彼は呆れた様子で言う。

「僕は自分のやりたいこと歪めてまでピンポイントにメタを張るのは好かんですけどねぇ」

そもそもフリー対戦なんて、どこからどこまでに、どれだけのメタを張ればいいのかわかりゃしませんし。そう続けた彼の言葉に私は敏感に反応する。

「お、それが先生の美学ですか?」

「美学って……そんな大したもんじゃないですけど」

彼は言い淀みながら思案顔になった。

「でも例えば自分の動きができれば負けてもいいって思います?先生的には」

もしかすればある種の答えが得られるのかもしれないと、私は一息にまくしたてる。

「んー……いや、ケースバイケースだとは思いますけど、でもそれもありかなって思うデッキもありましたし、あっていいんじゃないですか?」

得られた言は、私の持つ価値観の否定ともとれ、それは言い換えればチュータの価値観の肯定でもある。

デュエルマスターズに触れ始めて数か月、目の前の彼こそが私にとってもっとも信頼できるDMPであるという事実をもってすれば、ならば一つの結論を導き出すことは難くなかった。

「やっぱりそういう考えの方が正しいんですかねぇ……往生際悪くわからせてやろうなんて躍起になりましたけど、負けと間違いを認めないとだよなぁ……」

もとより一度は行き着いた結論であったはずだ。

それをなんだか欲のようなものをかいて、直前でなんとかひっくり返せないかと足掻いてみた結果が前日の対戦であり、白単色の採用であり、目の前の彼を呆れ顔にさせた原因である。

ならばそろそろ。

間違いを認め、悔い改め、今後の人生を良いものにしてこそ大人であるはずだ。

社会人DMPとしてちゃんと前を向いて歩きだそうかと、そう決心を固めようとしたときに、しかしそれは聞こえた。

「いや、間違ってはないでしょ」

思わぬ異の唱えに、私はなんだなんだと彼を見た。

「全部のカードを一枚づつ採用することも、ぽけさんが納得いかないことも、両方正しいことだって話じゃないでしょうか」

彼曰く、こだわりや美学は人間なのだから人それぞれで、それに良しも悪しもなく、強いて言えばみんな一様に正しいということであった。

間違いもなければ悪しきもなく、肯定だとか否定だとかはあって当然であり、その両方が正しいのだという。

「でも、そんなのギスギスしません?」

少なくとも、私は未だに納得いっていない部分があるのは事実であるのだ。相手の構築の否定の感情を抱えていてもいいものなのか。

「ならそれもまたいいんじゃないですか?」

「そんなことあります?」

そんな感じでいいんですか?本当に?そんな意図の問いかけに、彼はなんでもないかのように言って退けた。

「あるんじゃないですかね、だってこれは——カードゲームですから」

「────」

相手への負の感情を抱えていてなお、卓でカードを囲んで対面すればそこにはゲームが——楽しさが確かに存在し得る。

そして思えば、それで充分すぎるほどに充分であったのかもしれない。

クラスのあんまり仲良くなかったアイツとも、カードゲームをやっている間は一緒になってはしゃいだ。

カードショップにいたあんちゃんも、決闘中は対等だった。

昔も今も、思えばカードゲームとはそういうものであったのかもしれない。

思い返せば対面の相手は、カードを通せばそれが例え年上でも年下でも、昔馴染みでも初対面でも、共通ルールの中で共通の認識のもと、共通のゲームに興じるのだ。

例えそれが考えを違える相手や、価値観を違える相手であっても変わらないのだ。

カードゲームは——それでいいのだ。

「だから別に、無理やり納得する必要もないし、チュータさんにもぽけさんを納得させる義務もないと、僕なんかは思いますけれどね——それに」

「それに?」

「なんだかんだ言ったって、ハヤブサマル搭載してみました!ってデッキを並べて見せてくれてる時のぽけさんは、僕から見てたらだいぶカードゲームを楽しんでるように見えましたし」

「ぐぇ……」

言われてみるまでもなかった事実に今更気が付いて、なんだか気恥ずかしさに顔をそらしながら、なんだか今度こそ本当の意味でつっかえのとれた気分だった。

——だってカードゲームですから。

そうか、そうだったのか。

ならばもう、変に悩むこともない、次にチュータに会った時には、今度こそ私は私として、包み隠さず正面から、正々堂々とぶつかってみてやろうと、そんなことを思った。

——けれどまぁ、それはそれとして。

からんと、コップの氷の音がする。

「飲み物、なんか頼みます?」

——冷たいドリンクと熱い決闘はバツグンの相性であることを、今日はひとまず噛みしめることとするのだった。

———

——

—

PS.

二〇二一年二月某日、日曜日、快晴、JR秋葉原駅。

「いやぁ、今日はデッキ交換しての決闘っての、思い付きでやった割には楽しかったですね。大会も盛り上がったし」

ひとしきり遊んだ帰り道、よく遊ぶメンバーであるところの彼——ゲッコーが私とチュータにそんなことを言った。

言ってしまった。

「——いや」

よりにもよって、私に向かって。抽選の結果チュータと相互デッキを交換して大会に参加した私に向かってそんなことを言ってのけた。

「いやいやいやいや、ぜんっぜんだよ。まったくだ。だいたいなんだ『オボロティガハイランダー』って、よしんばコンセプトとしてピン投が機能するってのはわかるけど、それにしたってオボロカゲロウとティガウォックもピン投なのはどういう了見なんだ。どういうこんとなんだ」

「だからこそ、味わいがあんだろ」

「いや、バチクソに味わい難いだろ」

「そこにロマンがあんだよな」

私がまくしたてるように問い詰めれば、隣にいたチュータは涼しい顔でそんなことを言って笑っている。

周りの身内もみんな笑っている。

私も、気が付けば笑っていた。

なんだか心地の良い空間に、なんだかちょっぴり満ち足りた心持で、私は帰りの電車へ乗り込んだ。

軽い調子で彼らに手を振って、景色が流れ出すのを認めた。

この余韻があまりに心地良いものだから。

(——まだしばらくは、止まらなくていいな)

なんて。

それではまた、別の備忘録とかで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?