相談室ノート#009日本の精神科医療の4大悪

本邦の精神科病院に入院している患者の方々の人権を蝕んでいる4大悪として,隔離収容,行動制限(保護室隔離・身体的拘束),多剤大量処方,ならびに従来型と冠した前世紀中葉型電気けいれん療法(ECT)を取り上げ,それらの実情,ならびにそれらを存続させている維持要因の問題点を検討します。併せて,本邦の精神科医療のあるべき姿を検討します。

Ⅰ.いまだに隔離収容政策をつづける日本

1. 衝撃精神科病院大国・日本

「衝撃精神科病院大国・日本」,NHKのETV特集「長すぎた入院 精神医療・知られざる実態」の続編の題目です。受信料を払ってた甲斐があります((^_^))。 よく特集を組んでくれたと感謝と敬意を表します。

内容は,福島第一原発事故で近辺の精神科病院が閉鎖を余儀なくされて,退院させられたり他の精神科病院に離散入院させられたりした方々の存在によって,初めて明らかにされた日本の精神医療の貧しさと,深刻な人権侵害を告発したドキュメンタリーであります。入院させられていた期間が40年,45年,50年という方もいらっしゃいました。取材に応じられた精神科医はここに入院されている40名のうち,本当に入院を必要とされている方は2名で,それ以外の方は入院の必要がないという趣旨のことを言われていました。衝撃的ですが,これが本邦精神科病院の実態です。

2. 未来も希望も奪われた人たち

刑務所は,法令に違反し,裁判によって刑罰に服することになった者を強制収容・収監する刑事施設です。刑務所に収監されていてもまだ未来があります。それは刑期です。有期刑であれば,その年数,いわゆる模範囚であればさらに短くなります。そういう意味では,まだ未来も希望もあります。

しかし,精神科病院に治療という名目で入院させられた方々の中には,入院期間が40年,45年,50年にも及んでいる方もおりました。この方々には,退院できる見通しを立てられるものは一切なかったわけです。治療の名の下,社会的に精神科病院側に生殺与奪の権限を握られてしまい,ひとたび入院させられてしまうと,親の死に目にも会えず,葬儀にさえ参加させてもらえなかったと言います。未来も希望も奪われた大変な日々であったと推し量るばかりでした。

3. 世界の精神科医療の過去と現状

1950年代後半にクロルプロマジン,ベルフェナジン,イミプラミンなど抗精神病薬や抗うつ薬が開発されると,1960年代のはじめに,心の健康問題をもつ人々を病院で治療するよりも,彼らの住む地域社会で治療することが重要視されるようになりました。地域医療に向かうこの「脱施設化」運動の原動力となったのは,どれほど良い施設かにかかわらず,入院自体のもつ否定的側面が認識されたからであります。病院は人々を,家族や友人からの社会的支援や,慣れ親しんだ日常生活様式から引き離し,依存性を強める傾向があります。また,病院は非常に費用がかかることも関係しています(Nolen-Hoeksema et al., 2014/2015)。

図1に見られるように,隔離収容主義をとっていた先進諸国のなかでも,オーストラリア,イタリア,アメリカ(第1群)は1960-70年代に,スイス,フランス,ドイツ(第2群)は1970-80年代に,そしてアイルランド,フィンランド,イギリス,スウェーデン,ルクセンブルク(第3群)は1980-90年代には,精神科病院は閉鎖されたり,規模が縮小されたりしました。多くの入院患者は退院して,地域で生活しながら必要な精神保健ケアを受けられるようになりました。たとえば,今日のスウェーデンには精神科病院はないと言います。入院の必要な患者は身体的な疾患の患者同様に総合病院で治療を受けることになります(Nolen-Hoeksema et al., 2014/2015)。

4. OECD加盟国中,未だに半世紀以上時代遅れの日本の精神科医療

日本はといえば,図1に示したように,先進諸国の多くが向精神薬の開発・普及,人権意識の高まりなどの理由によって精神科病院を閉鎖・縮小し,地域移行を強力に推進している最中にもかかわらず,その趨勢と真逆に,前世紀中葉以降,医師数等の基準引き下げ(精神科特例:一般病床に対して医師は1/3,看護師・准看護師は2/3でよい)ならびに病床数の増加など,真逆の理由と施策で,精神科病院が「儲かる仕組み」を国家的に作り上げ,精神病床数を急増させたわけです。

図1 OECD加盟国の精神病床数の年次推移についての国際比較(OECD調査では,日本のデータが過大に評価されているといった指摘もあるので,厚労省発表のデータも挿入した。)

人口千人あたりの精神ケア病床数は1990年〜2015年までの25年間,日本はずっと2.9〜2.7の横ばい状態であり,OECD(経済協力開発機構)35ヵ国中25年間連続最下位です。直近データ(2015年)でもOECDの平均値のおよそ4倍のままです。また,図2に見られるように,精神ケア病床の平均在院日数も2000年は377日,2011年は298日と,OECD加盟国中突出しての連続1位で,OECDの平均値のおよそ8倍にもなります。 日本の精神科医療裁判の医療機関側の擁護者の中には,OECDの精神ケア病床の平均在院日数についての日本に関するデータは図中の脚注に記されている内容を盾にバイアスがかかっていると批判する諸家もいるので(たとえば:木ノ元,2015),厚労省の「病院報告」から精神ケア病床の平均在院日数の年次推移を図3に示しました。精神ケア病床平均在院日数についての厚労省データでは,2000年は377.0日,2011年は298.1日とOECDデータとほぼ対応していることがわかります。

図2 OECD加盟国の2000年と2011年の精神病床平均在院日数

図3 本邦の精神ケア病床の平均在院日数

OECDから過去幾度となく「脱施設化」が遅れていること,ならびに患者の地域生活を支える人的資源や住居が不足していることから,精神障害をもつ人に対する社会の認識を変える必要のあることが提言されています。古くは精神保健法が成立した1987年に厚生省が退院と地域移行の促進を掲げ,その後2004年9月には厚生労働省が「入院中心から地域生活中心へ」と「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を公表しました。しかし残念なことに,その後30年間,精神保健医療福祉の改革は,遅々としてすすんでいないことが明らかであります。

5. 日本が先進諸国なみになるまでの所要年数は560年

ここで先進諸国の直近の平均水準に到達するまでの日本の所要年数について単純な試算をしてみたいと思います。直近のOECDデータによれば,2015年の日本の精神ケア病床数は2.8で,その年のOECDの平均値は0.8でした。その差は2.0です。日本でも脱施設化を掲げた1987年から2015年までの28年間で精神ケア病床数は0.1減です。2.0÷0.1は20.0であります。0.1減に28年もかかっているわけですから,20.0×28年=560年かかることになります。このペースでいくと,OECDの人口一千人あたりの精神ケア病床数の平均値0.8に達するのは,西暦2575年になってしまいます。

数字だけで言うと半世紀遅れどころか,5世紀半遅れになってしまいます。この間,どれだけ膨大な人数の方が先進国のような適切な治療環境から遮断され,不当な人権侵害を受け続けなければならないのかです。社会的に弱い立場にいる人々に温かく優しい社会づくりであるノーマライゼーションは,今,心身ともに健康な私たちが後々心身に障害を被ったり,老いて介護を要したりしても,誰もが安心して暮らせる社会づくりなのです。先進国の多くが20世紀中に20〜40年で実現したわけであります。良いモデル,改革例はたくさんあります。いち早く,人権を大切にした温かく優しい社会にしていく必要があります。

厚労省(2017)は,全国の精神科入院患者28万9千人のうち64%を占める長期入院患者を,2020年度末までに2万8千〜3万9千人減らす目標を決め,少人数で生活するグループホームなどを整備し,地域社会での生活を推進する方針を掲げています。これが実行され,かつ継続的に行われていけばいいのですが,前述したように,1987年と2004年にも減らす目標を掲げたにもかかわらず,いずれも進捗せずの経緯があり,その結果が「推定所要年数560年」なのです。財源確保もさることながら,特に精神医療関係者の全面協力と地域住民の理解を得て,いち早くOECDの模範国家になってもらいたいと思います。

6. 「入る・入れるは易し,出るは難し」の精神科病院の仕組み

精神科病院の入院には,強制力の強い順に,措置入院,医療保護入院,任意入院等があります。このうち措置入院は,自傷他害のおそれのある人に対して精神保健指定医2名の所見が一致すれば,都道府県知事の権限と責任で強制的に入院させられるものです。直近のデータ(厚生労働省「衛生行政報告例」,2013)では,措置入院は全体の0.6%です。医療保護入院は,本人の同意がなくても家族か精神保健指定医の同意があれば入院させられもので,全体の46.0%になります。そして任意入院は本人の同意がある場合で,全体の52.8%を占めています。

任意入院は本人から退院の申し出があれば(原則)退院させなければなりませんが(精神保健福祉法第22条の3),措置入院はもとより医療保護入院の場合であっても,退院には精神保健指定医,弁護士,他の学識経験者5名で構成される「精神医療審査会」による審査があります。法律上,外部による適正な点検機能としてこの審査会を設置したのでしょうが,この審査会の審査には問題が多く,ハードルは決して低くはなりません。実際,2015年の厚労省「衛生行政報告例」によれば,「精神医療審査会」の定期病状報告に対する審査結果は,現在の入院形態を適当とするのが実に100%(90,366件),退院請求の審査結果は入院適当が95.6% (2,402件),入院不適当はわずか4.4%(110件)しかありませんでした。また,処遇改善請求も処遇適当が91.1%(328件),処遇不適当はわずか8.9%(32件)しかありませんでした。このように「精神医療審査会」による審査があっても,在院期間が異様なほど長期化したり,次に述べる保護室隔離や身体的拘束等を含む処遇改善請求も,ほとんど否認されてしまう状況になっています。

その結果が,2014年,入院患者290,406名中64.3% の方が1年以上の入院であります。内訳は1〜5年未満が85,506名,5〜10年未満が39,961名,10〜20年未満が31,671名,そして20年以上が29,537名(厚労省「保健保健医療福祉資料」2014年)にも及びます。入院期間が20年以上と一括されている方々の中に,前述の40年,45年,50年にも及んでいる方々がいたことになります。先進諸国の実情に比べるもなく,気が遠くなる年数で,まるで凶悪犯の刑期のようです。まさに「入れるは易し,出してたまるか」の異様な世界と言えましょう。

長期にわたる既得権益によってかかる現状を存続させている精神科病院,9 割を超えるシェアを占める民間精神病院の集まりである日本精神科病院協会とその政治組織である日本精神科病院協会政治連盟,それを是正できずにいる厚労行政,ならびにそれを放置している日本社会全体が,国家的に人権意識後進国と言わざるを得ません。国家的に抜本的な人権意識改革が必要と考えられる所以であります。

Ⅱ.虐待の温床:隔離収容,保護室隔離・身体的拘束

1. 増加する保護室隔離・身体的拘束

精神保健福祉法第36条第3項と第37条第1項では,自殺企図・自傷が著しく切迫している場合,多動・不穏で自傷他害のおそれがある場合,興奮・不穏が顕著な場合,そのほか精神障害のために放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合には,精神保健指定医の診察を経て使用することが認められています。また,1988年厚生省告示129号と130号では,12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断,12時間未満の隔離は医師の判断があればよいことになっています。

図4に示すように,行動制限は増加傾向を呈し,2013年以降,施錠された保護室に隔離された患者数と身体的拘束をされた患者数を合わせると2万人を超えています。隔離も身体的拘束も「する側」にとっては非常に手っ取り早い抑制方法になります。しかし「される側」にとってはたまったものではありません。とりわけ入院が本人の同意によらない医療保護入院のような場合には,入院に対するある種当然の抵抗行動や退院要求行動も精神病的行動ととられかねず,保護室隔離や身体的拘束の対象とされ,悪循環に陥りかねません。実際,厚生労働省平成27年度精神保健福祉資料によれば,身体拘束されている患者は医療保護入院が84%(8,680人)と圧倒的に多く,次いで任意入院15%(1,478人),措置入院1%(132人)となっています。

図4 保護室に隔離された患者数と身体的拘束された 患者数の年次推移

2. 保護室隔離・身体拘束は先進諸国の15倍以上,1200時間以上の方も

1996年,WHO(世界保健機関)の精神保健医療法(10の基本原則)では,代替身体的抑制や化学的抑制を行う際には,仮にどうしても必要と判断された場合でも遵守すべき7条件があります。そのうちの代替法について患者と話し合いをし続けていくこと以外の,抑制の必要性を定期的に再評価すること(たとえば,身体抑制であれば30分ごとに再評価)と厳格に制限された継続時間(たとえば,身体抑制では4時間)について見てみると,図5に示すように,日本の保護室隔離も身体的拘束も先進諸国それぞれの平均値に比して施行時間が異常に長いことがわかります。本邦の保護室隔離と身体的拘束(314.8±332.4; 142.0±30.4)は,5カ国の中間に位置するフィンランドに比してそれぞれ17倍と15倍にもなります。

それ以上に惨いことに,保護室隔離と身体的拘束の施行時間が1ヵ月を超える患者が相当数おり,1,200時間を超える人もいることです(野田ら, 2014)。野田ら(2014)の研究に見られるように,諸外国との比較からこれらの値自体すでに異常なまでに過剰な行動制限であるにもかかわらず,それでもなお行動制限施行時間の長さを,隔離・拘束をはじめとする嫌悪状況(患者に対する病棟スタッフの言動も含む)などの環境側の要因は棚にあげ,他害行動やスキルなど患者側の個人要因にのみ求める精神構造に,本邦の精神科医療の精神的貧困さと歪さが露呈していると考えられます。

図5 保護室隔離と身体拘束の施行時間の国際比較

3. 人格破壊環境からの解放(地域に根ざした健全な精神保健医療福祉体制づくり)

保護室隔離も身体的拘束も,当然のことながら激しい抵抗・攻撃や感情爆発はもとより,屈辱感,恐怖感,不安感,無力感などさまざまな反応を生じさせます。人間としての尊厳を踏みにじられ,心に大きな傷を負わされることにもなります。これは当然,拘禁反応とともにその後の人生に悪影響を及ぼすことにも繋がるでしょう。日本では,法律も未だに保護室隔離や身体拘束の安易な使用,長時間使用を許容・前提にしているところに大きな問題があります。

そもそも日本の精神科医療は,世界の動向や世界標準に真摯に向き合おうとせず,先進諸国では短期入院さえも必要としない人々まで長期にわたって隔離収容し,保護室隔離や身体的拘束まで合法的・非合法的にやっているわけです (違法性については,医療弁護団(2018)を参照されたい)。これは治療とほど遠く,単なる隔離抑制で,人格破壊環境でなくて何でしょうか。健常な人でどれだけの人がこの隔離収容環境に持ちこたえられるか想像して見てください。精神医療関係者の必読書とも言えるビィクトール・E・フランクル「夜と霧」を持ち出さなければならないのでしょうか。それだけ日本の精神科病院は荒廃していることに気がつかないのでしょうか。精神科病院には身元を伏せた有給長期体験入院制度を設け,院長から優先的に顔見知りのいない精神科病院に長期体験入院をしてみて欲しいぐらいです。

ここで単純な試算をやってみたいと思います。直近の2015年度のデータでは,OECDの平均1ヵ月程度の短期入院加療を必要とする精神ケア病床数は人口1,000人あたり0.8です。この年の日本の精神科入院患者数は313,000名ですので,どうしても短期入院が必要な人は約80,000名となり,233,000 名の方は外来治療ということになります。そうなると31万3千人のうち74.4%にあたる,23万3千人の方は「隔離収容」はもちろんのこと,「保護室隔離」「身体的拘束」の対象とされるおそれからも解放されることになります。

また,新患と仮定して8万人の方も1ヵ月程度の短期入院治療となると,「見通し」を立てられるので,大きな救いとなることでしょう。NHKのETV特集で50年間も入院させられていた方が退院後のインタビューで,「毎日が楽しいです。明日が見えますから。」とおっしゃっていました。重い一言です。

Ⅲ. 世界の動向と科学的根拠を無視する精神科病院の医療

1. 社会文化的側面

20世紀を通じて先進諸国は,入院型・隔離型の医療から外来・地域に根ざした精神医療へと方向転換を図ってきました。これは「脱施設化」といわれるもので,障害をもつもたないにかかわらず,等しく自由に生活する社会づくりをめざす「ノーマライゼーション」の考え方と不可分の関係にあります。両者にもっとも共通するのは「人権侵害の撤廃」と「人権尊重」です。日本の精神科医療が時代遅れになっている根底には,たとえば国連人権理事会(2017)から218件にも及ぶ人権状況についての勧告に見られるように,「日本の常識は世界の非常識」と言われるような,日本の「あまりにも低い人権意識」があると考えられます。それとともに,「脱施設化」「ノーマライゼーション」など,人類が過去の反省から見いだしてきた世界共通の価値観や理念,そして時には科学的知見さえも共有できない「誤認識」や「否認」,ならびに既得権益などがあると考えられます。先進諸国の動向に目を向けていれば避けられていたはずのハンセン氏病対策や,さまざまな薬害事件を存続させ続け,取り返しのつかない大きな被害を与え続けたのも,かかる国家的規模での人権意識の低さ,誤認識・否認,ならびにそれを維持させる既得権益などがあったためと言えましょう。

2. 精神薬理学側面

1)科学的根拠を無視した多剤療法

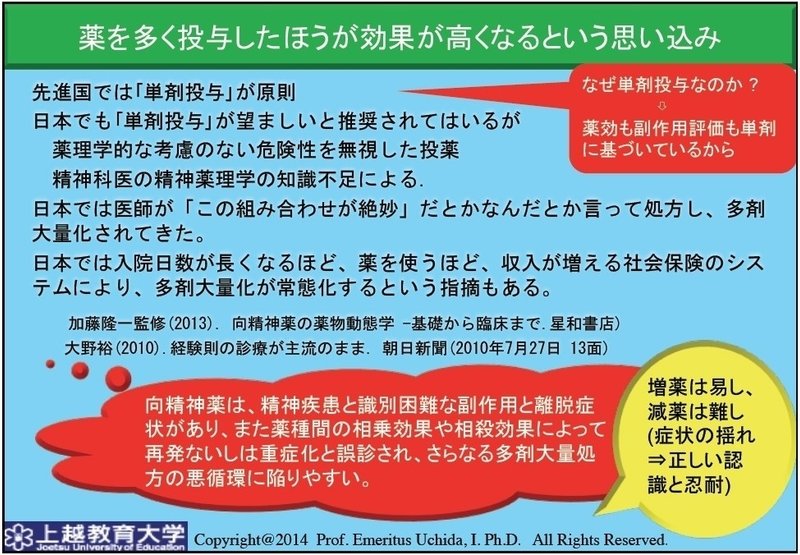

先進諸国では薬効評価という科学的根拠に基づく単剤投与と心理療法(精神療法)などが功を奏しているからこそ,入院治療から外来治療へと大幅な軌道修正が可能にもなりました。それに対して日本では,表1に示すように,精神医学教育では「単剤投与」が推奨されてはいますが,精神薬理学の授業が極端に少なく,実際には薬理作用も分からず,医師が「この組み合わせが絶妙」などと言って多剤大量化されてきたという指摘さえあります。しかしながら,抗精神病薬の処方量は一定量を超えると治療効果は変わらず,副作用のリスクだけは増え続けると言われています(図6参照)。その副作用を抑制するために何種類もの抗パーキンソン薬等が投与されたりもします。薬の悪循環です。

表1 薬は多く投与したほうが効果が高くなるという思い込み

図6 大量投与の弊害

表2に示すように,抗精神病薬一つとっても,投与剤数は先進諸国の多くが単剤投与が70〜80%以上であるのに対して,日本では3剤以上の投与が最も多く,2剤・3剤以上の投与が70〜80%以上を占めているのが実情であります。日本の精神医療は,効能や副作用の相乗効果や相殺効果も不明な2剤,3剤以上の多剤投与といった科学的根拠に基づかないやり方は,適切な臨床経験の蓄積ができず,改善どころか悪循環の結果,病状の増悪,長期入院に頼らざるを得なくなっているとも言えましょう。

表2 抗精神病薬の投与剤数の国際比較

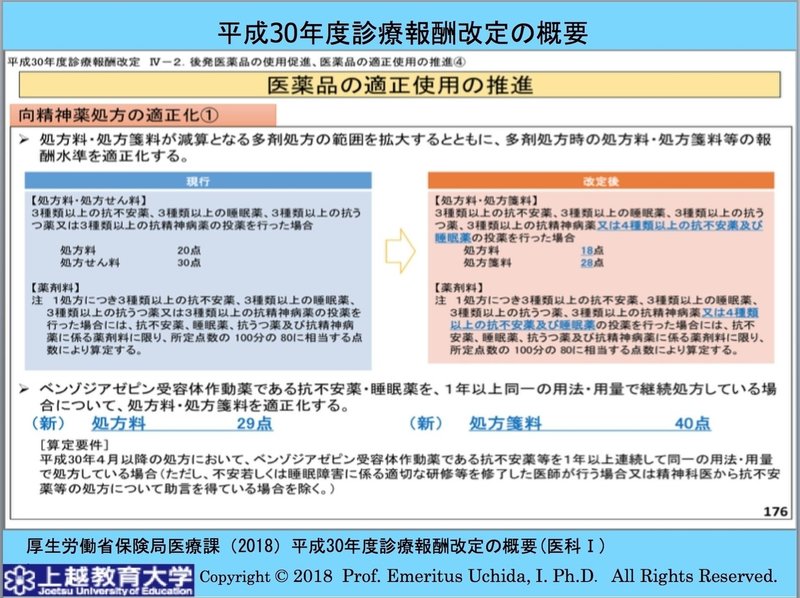

2)科学的根拠を無視した多剤療法を支える診療報酬制度

診療報酬制度を見ると,表3のように2014年には多剤処方へのお墨付きを与え,2016年と2018年になって,やっと表4に見られるように,1処方につき3種類以上の抗精神病薬の投薬については減算することになりました。しかしながら多剤大量処方から急激な減薬を避けると言うことでは聞こえはいいかも知れませんが,相変わらず科学的根拠に基づく単剤投与の発想とかけ離れた思考様式に囚われていると言えましょう。

表3 平成26年度診療報酬改定

表4 平成30年度診療報酬改定

3)多剤大量処方も有毒域に達すれば「死」:被害者に不利な精神医療裁判

向精神薬は,精神疾患と識別することが難しい副作用とともに,薬剤を減量あるいは断薬したりすると生ずる離脱症状もあるため,さらなる多剤大量処方の悪循環に陥りやすくなります。まさに「増薬は易し,減薬は難し」です。多剤大量処方も有毒域に達すると,それを待ち受けているのは「死」であります。しかし死んでも死にきれない現状があります。被害者遺族による医療訴訟が抱えている問題です。たとえば,『東京地裁平24.12.27判決[平21(ワ)24770]』の統合失調症患者に対する抗精神病薬の投与量・投与方法に注意義務違反がないとされた判例(因果関係を否定)です。被害者に対する多剤大量処方がその人を本当に死にやったかという因果関係の証明ほど難しいことはない,と言っても決して言い過ぎではないでしょう。

その証明困難な因果関係の立証責任を被害者側に押しつける論理が,今の日本の法制度・司法でまかり通っているようです。多剤大量処方と一人の死との因果関係の解明もまた,おそらく時代を超えた科学的難題以外の何物でもありません。さらに,多剤大量処方の裁判の場合,世界基準の単剤使用は無視され,多剤大量処方が慣習化された日本では多剤大量処方は主治医の裁量の範囲内と捉えられ,診療上の注意義務違反にはあたらないと判断されやすいようです。さまざまな薬害訴訟と同じように,多剤大量処方死という世界基準ではあり得ないことが,またこの日本で起きているわけです。

薬害事件と思わざるを得ない場合には裁判に頼らざるを得ないのですが,人を裁く裁判には「疑わしきは罰せず,疑わしきは被告人の利益に」という考え方があります。これは冤罪を避けるために非常に大切な裁判の論理であります。しかしながら,薬害事件を裁く裁判にあってはならない論理があります。それは人を裁く論理を,人間に使用する医薬品に適用してしまうことです。「疑わしきは罰せず,疑わしきは被告(医薬品)の利益に」という論理になってしまいかねません。この論理がまかり通ってしまうと,多剤大量処方死の「医療訴訟」もさらに立証困難な大きな障壁にたち塞がれることになってしまうと考えられます。司法が見識を広げ,世界標準や趨勢も考慮に入れれば,健全化できた薬害・医療事件も多かったと考えられます。

3.心理療法に対する認識の低さ

統合失調症やうつ病性障害の治療は,充実した治療チームの下,抗精神病薬の単剤投与を中心とする薬物療法,質の高い心理療法(精神療法)を中心とした心理社会的療法の併用が一番効果的なことが知られています。OECD (2014)の日本の精神医療に対する提言にもあるように,質の高い心理療法は不適切な薬剤使用を削減するためにも,なおいっそうの役割を果たす必要があります。しかしながら,日本の場合,精神科病院での心理療法の実施には次のような問題点があります。

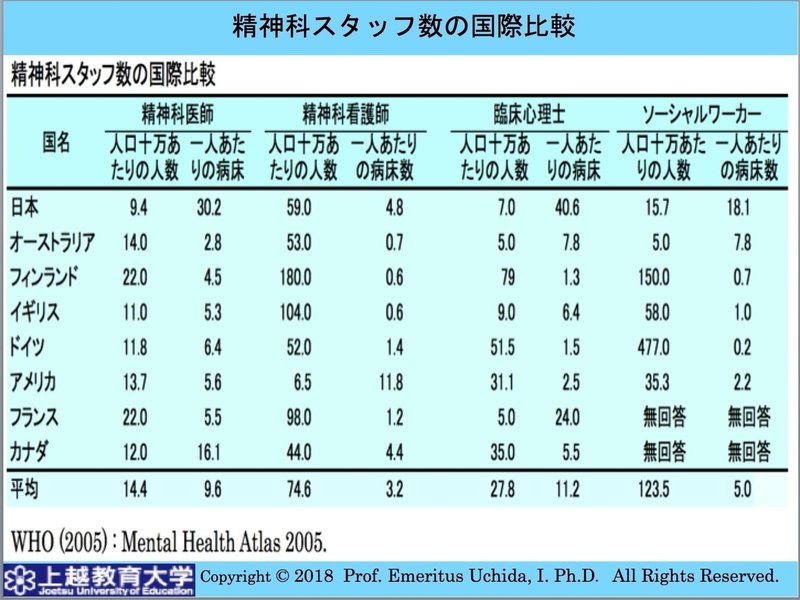

1) 臨床心理士の配置人数の少なさ

表5に見られる,精神科スタッフ中,心理療法の専門的訓練を受けてきている「臨床心理士」1人あたりの病床数は40.6,精神科医1人あたりの病床数も30.2と多く,どれだけ効果的な心理療法を提供できるか大いに疑問です。ちなみに心理療法の一般的な提供方法は心理療法の専門機関で1ケースあたり週1回50分です。

表5 精神科スタッフ数の国際比較

2) 心理療法の担い手である臨床心理士に対する認識の低さ

平成30年度診療報酬改定にあっても,認知療法・認知行動療法は16回を限度として1回30分以上,標準型精神分析療法は1回45分以上で診療報酬制度の対象となります。前者については大学院修了後も認知療法・認知行動療法の研鑽を積んでいる臨床心理士の場合であっても診療報酬制度対象外とされています。しかしながら,精神障害の分類ごとに認知療法・認知行動療法を厳格な評価基準によって「十分確立された治療法」と認定したのはアメリカ心理学会の臨床心理学部会(APA, 1995)です。 また,標準型精神分析療法は,精神科医師と共同で行う場合のみ診療報酬制度の対象として認められることになっています。本年から公認心理師の国家試験が実施されますが,臨床心理士資格は日本臨床心理士認定協会によって認証された全国163大学院で所定の単位を取得し,資格審査では一次試験(筆記試験)と二次試験(個別口述試験)に合格して取得できる5年更新制の資格です。精神医療における心理療法の研修体制をさらに充実させつつ,先進諸国同様に心理療法専門家として臨床心理士(公認心理師)を診療報酬制度の対象として,積極的に活用すべきと言えましょう。

3)心理療法に対する診療報酬の低さ

精神疾患は「人間の病」「心の病」であるので,非常にデリケートな心の分析と治療が必要となります。先進諸国,たとえばイギリスでは,地域社会に根ざした精神保健ケア体制づくりとして,専門家によるさまざまなケア(心理療法も含む)につなぐ前々段階の最初のケアサービスであるプライマリーケアが用意されています。この段階では心理学専攻の学部卒業生をプライマリーケア・ヘルスワーカーとして採用し,認知行動療法の簡便法を実施する体制づくりを行い,セカンダリーケア,さらに専門家によるケアにつなぐ「全国精神保健サービス体制」の10ヵ年計画を実行しています。これに対して日本では,表6に見られるように,社会的隔離収容政策としての入院や非人道的な治療法・抑制方法(イギリスでは身体拘束はありません)に比して,最も必要な単剤投与と心理療法との併用療法を良心的にやればやるほど,経営が成り立たなくなると思われるほど,診療報酬制度は制約的です。地域社会に根ざした精神保健ケア体制づくりを見据えた抜本的見直しが必要です。

表6 平成30年度精神科診療報酬抜粋

4.経営母体等の問題:精神科特例と既得権益

現在,先進諸国の多くは精神病床を必要最小限度にとどめ(精神科ケア病床のOECD平均は1千人あたり0.8人),精神病床の経営母体を国公立にしています。その結果,全医療費に占める精神科医療費が10%という国もあります。「前世紀の非人道的な隔離収容をする精神科医療制度」のほうが医療費がかさみ,「人権が尊重される外来・地域に根ざした精神科医療制度」のほうが医療費が安く済む(安上がりの医療ではいけない)ということが先進諸国の取組みによってほぼ証明されています。

日本の場合,精神科病院の91.5%までが民間病院です(厚生労働省「病院報告」, 2015)。先進諸国に比して非常に少ないスタッフ数とともに,精神科特例による医師・看護師数等の抑制による人件費の縮小,入院の長期化や診療報酬の特に高い精神科電気けいれん療法等の処置を限度内いっぱいに行えば行うほど,大幅な黒字になる仕組みになっています。高額納税者公示制度は2006年に廃止されましたが,それまでは地方都市の新聞紙面の長者番付・高額納税者番付ベストテンで,医療関係の中でも精神科病院院長名だけはよく目にしたものでした。

欧米の先進諸国の動向と逆行し,1950年代から社会治安と称して隔離収容の推進を図り始め,1965年「精神衛生法」改正により,本人の同意なしでも簡単に入院させられるようになりました(緊急措置入院制度)。さらに,国の低金利融資や精神科特例によって民間精神科病院が激増するとともにその既得権益が増大しました。厚労省は1987年と2004年に精神科入院患者数を減らす目標を掲げたにもかかわらずいずれも進捗しませんでした。その一因として,民間精神科病院の集まりである日本精神科病院協会とその政治組織である日本精神科病院協会政治連盟の動きが考えられます。

一例をあげれば,絶大なシェアを誇る民間精神科病院の集まりである日本精神科病院協会の機関誌『日本精神科病院協会雑誌』の2012年1月号に掲載された同協会会長の「Japan as No.1(日本の精神科医療は世界一)」と題した巻頭言(山崎, 2012)にそれを見ることができます。

その巻頭言の趣旨は,おおよそ以下のようになります。日本の精神科病院の現状に対する海外の評価は偏見に満ちており,この偏見を助長しているのが「日本の精神科医療について歪曲化して発言をしている確信犯的原理主義者,外国カブレの学者,精神科病院を非難することで生活の糧を得ているといった人たちです。」と根拠のない本末転倒の非難をしています。欧米の脱施設化については,木を見て森を見ない,ないしは針小棒大の論理・論調で独り善がりに否定し,「入院が最大の治療である」と結論づけています。そして何の根拠をあげずにことばだけで「医療提供のバロメーターである,アクセス,コスト,アウトカムいずれをみても,日本の精神科医療は世界一だと思います。」と述べています。

この巻頭言のあとに日本精神科病院協会会長として再任されているわけですから,なおのこと会長の私的見解ではなく日本精神科病院協会の見解と捉えるべきでありましょう。職能団体とはいえ,このような根拠を無視した非科学的なはったりが巻頭言でなされ,もしこの一文が海外に発信されていたら,どれだけ日本が「厚顔無恥」で「恥の上塗り」になったか,考えてもらいたいものです。

なお,この巻頭言は,字数にしてわずか1280字程度のものですがあまりにも問題が多く,東京都地域精神医療業務研究会(飯田,2012)から抗議文と10件25項目にもわたる質問状が送付されました。しかし回答はなされなかったと言います。

山崎(2012)は,世界的動向に反して,何の根拠をもなく平気で「入院が最大の治療である」と結論づけていますが,「慌てて病床削減しない方がいい」と述べ,精神科病床を認知症患者の病床に使用することを精神科病院経営者に呼びかけているように(山崎, 2014)は。彼の発想は利益を生む精神病床の維持だけのようです。実際,彼の経営する群馬県の医療法人山崎サンピエール病院では既に新規入院の6割が認知症の方になっています。今度は,認知症の方が長期隔離収容の新たな標的にされていると考えられます。

『日本精神科病院協会雑誌』の2013年2月号に掲載された同協会会長の「正念場」と題した巻頭言(山崎, 2013)では,総理大臣を含め閣僚級の議員10名の名前をあげて,安倍内閣のもとにおける精神科医療改革を目指して,会員一同団結しなければならない。精神科医療の正念場である。」と鼓舞しています。日本精神科病院協会(政治連盟)は,これまで自民党に5年間で数億円の政治献金をしてきており(七瀬,2006),その巻頭言で名前が挙げられた議員たちにも数千万円の政治献金がなされています(安原,2003;七瀬,2013)。

以上のように,日本精神科病院協会が厚労省が掲げてきた脱施設化を中心とした精神保健医療福祉改革案の最大の抵抗勢力になっているわけですが,その裏には日本精神科病院協会(政治連盟)からの政治献金問題があり,これにメスを入れないと,精神科特例に代表される隔離収容型超低医療の日本の精神医療体制を改革することは不可能であるという指摘も早くからあります(安原,2003)。

政治献金それ自体は合法であっても,国民の生命,健康,人権に関わる政策が政治献金によって左右されることは絶対にあってはいけません。ポリティシャンといえども,献金が特定の政策決定に関与したと公の場で言う者などいるはずもありませんが,献金の受益者が多くなるほど,国民の生命,健康,人権に関わる政策を献金で制御できる可能性が高まります。それは国家が合法的に国民の生命,健康,人権の売買を秘密裏に請け合うことになります。

精神科病院は,前世紀中葉以降,精神科特例によって他の診療科目以上に儲かる仕組みが国家的システムとして作られているにもかかわらず,「われわれ精神科医療関係者は、低医療費政策による継子扱いに我慢の限界がきている。」(山崎, 2013)と強弁しています。彼らが言う精神科医療改革の最大の受益者は精神科病院経営者,ならびにその面々からなる日本精神科病院協会になりかねません。

このままでは1987年以降3度目の厚労省の精神保健医療福祉改革案も,これまでと同様に進捗しないと考えられます。よって,個々の精神科病院や日本精神科病院協会(政治連盟)は,医療の原点に立ち返って,巨額な政治献金を止め,国際社会に誇れる,国際社会から高く評価される地域生活に根ざした最適治療の提供,ないしは地域精神保健医療福祉体制づくりを具現化していく努力こそすべきと考えられます。厚労省は広く議員・国民に脱施設化を中心とした質の高い地域精神保健医療福祉案を作成し,理解と協力を訴え,いち早くそれを断行してもらいたいものです。

Ⅳ. 精神科電気けいれん療法の悪しき使用法

1. インフォームド・コンセントの概念がなかった時代の前世紀中葉型ECT

精神科電気けいれん療法(ECT)は,頭部に電流を通すことで人工的にてんかんのけいれん様発作を引き起こし,治療効果を得ようとする方法で,1938年に開発されました。これは,当時,てんかん患者は統合失調症を併発しないので,てんかん発作には精神障害の予防・治療効果があるのではないか,という着想に由来します。ECTは,抗精神病薬や抗うつ薬が開発・普及する前の1950〜1960年代に,統合失調症,うつ病,アルコール依存症などさまざまな疾患の治療に無差別的に用いられていましたが,必ずしも有益な結果はもたらされませんでした。当初,ETCは麻酔と筋弛緩薬を使わずに施行されていたため,患者にとっては恐ろしい体験であり,直後には錯乱,循環系の副作用,全身の強直間代けいれん発作やもうろう状態に伴う骨折や脱臼,ならびに永続的な自伝的記憶の逆行性健忘等,さまざまな副作用をもたらしました(Nolen-Hoeksema et al., 2014/2015)。

また,精神科ECTは,指示に従わない入院患者への懲罰にも使用されていました。抗精神病薬や抗うつ薬や精神安定薬の開発・普及,1950年代後半から1960年代にかけての伝統的な精神医学理論と治療に対するいわゆる反精神医学運動(ECT関係:精神医学で使用している電気けいれん療法のような治療的処置は,人間の尊厳を傷つけるもので,その効果も不確かなものである),ならびに1974年日本精神神経学会総会において,閉鎖病棟入院患者にECTの使用を禁止する提案がなされたことなどによって,本邦ではECTは精神科治療の表舞台から急速に姿を消しました。

2. 修正型ECTの陰に隠れて前世紀中葉型ECTを復活させた低劣・悪質な精神科医

欧米では,1950年中頃から,開発当初のECTから静脈麻酔薬,筋弛緩薬,酸素化を用いた心身への負担を少なくした無けいれんECT(修正型ECT)へ移行し始めました。(日本での使用は1980年代以降)。また,1980年代には,当初のサイン波治療器よりも少ない電気量で発作誘発が可能なパルス波治療器へ改良されました(日本では2002年認可)。本邦では高齢者人口の増加やコンサルテーション・リエゾン精神医学の進展によって,修正型ECTが見直されるようになったとされています(一瀬ら,2011; Motohashi et al., 2004;中島ら,1993)。しかしその陰に隠れて,先進国では半世紀以上前に使われなくなった非人道的ECTさえも,従来型ECT*と称して(以降,前世紀中葉型ECTと呼称する)頻繁に使用されることになりました。しかし,そのことさえ誰も指摘していません。

*[静脈麻酔薬と筋弛緩薬を用いないやり方は先進諸国では人道的事由等により半世紀前に否定されたものです。それをあたかもつい最近までの手技のように思わせる「従来型ECT」と称すること自体が患者や家族を欺くトリック用語と言えます。そこで本稿では事実そのものが正しく伝わるようにするため,必要がない限り「従来型ECT」は用いず,「前世紀中葉型ECT」という用語を用いることにします。]

3.修正型ECTの実施手順の概要

修正型ECTでは,麻酔科医と連携した呼吸循環管理のもと,100%酸素をマスクで投与し,静脈注射によって全身麻酔を行い,筋弛緩薬を静脈内投与したうえで,こめかみまたは前額部にあてられた電極を通して800〜900ミリアンペアのパルス波電流が1〜6秒の間流されます(アメリカのソマテックス社の定電流短パルス波治療器サイマトロン:脳波計・筋電図モニター内蔵)。そうすると,脳にてんかん発作と同じ変化が起こりますが,筋弛緩薬と静脈麻酔薬を使っているのでけいれんや苦痛は生じないと言われています。施術に必要な時間は30分で,これを週2〜3回,1クール6〜10回または12回が目途になりますが,作用機序については現在なお不明のままです。

4.修正型ECTの国際的推奨事項

国際的にECTは,本人(判断・意思決定能力を欠く場合は保護者等)からインフォームド・コンセント(十分な説明の上での同意)が得られた場合にのみ使用されるべきで,同意書なしで施行してはならないとされています(WHO, 2005)。また,たとえ同意書があっても,薬物療法など適切な治療オプションの実施が無効であることが判明し,かつ重症のうつ病,カタトニア(緊張病),継続する重症の躁病をもつ人で,深刻な自殺念慮があり,生命的危機状態が切迫している場合に限って,即効かつ短期的改善のための最終手段として用いられるべきであって,再発性うつ病の予防目的の長期使用や統合失調症の一般的管理にECTを使ってはならないと勧告されています(イギリス国立医療技術評価機構:NICE,2003;Beloucif , 2013;イギリス王立精神医学会:RCP, 2018)。それに反して,本邦ではECT推進派によって拡大使用されようとしています。

5.修正型ECTの安全基準の危うさ

ECT推進者は自身の病院ホームページ等にも,ことさらECTの安全性を強調し,使用件数と改善件数の数値だけを誇らしく掲げています。しかし,ECT装置は,アメリカ精神医学会(APA)の強い要請にもかかわらず,1976年以降,アメリカ食品医薬品局(FDA)によって医療機器のリスクカテゴリー中で最も高いクラスⅢに分類されたままなのです。製造業者は安全性と有効性を示す情報データをFDAに提出する必要がありますが,未だに提出されておらず(FDA, 2011),信憑性があるとは言いかねます。経緯については,世界的団体のCCHR (市民の人権擁護の会,2018)が詳しく紹介しており,同会はECTの廃絶を訴えてもいます。またECT論争については吉村(2007)が詳述しているので,それらを参照してください。

6.代替治療法・社会的支援の発展と修正型ECTの限定的使用

ECTの使用に慎重なイギリスでは,1985−2002年にかけてのECT使用件数は半分以下になり,現在は前述のようにかなり限定的にしか使われなくなってきています。それは,特にうつ病を中心に,優れた心理治療,薬物治療,心理社会的支援が奏功しているためと指摘されています(RCP, 2018)。その根底には1980-90年代の脱施設化と地域社会に根ざした精神保健ケア体制(「全国精神保健サービス体制」)の確立が大きく寄与していると考えられます。それに反して,本邦ではECT推進派によって拡大使用されようとしています。

7.全国調査にみるECT実施の世界標準からの遅滞と逸脱

日本精神神経学会の機関誌「精神神経雑誌」所収の日本精神神経学会ECT検討委員会(一瀬ら,2011)の論文「わが国の電気けいれん療法(ECT)の現況−日本精神神経学会ECT検討委員会の全国実態調査から−」,ならびに「総合病院精神医学」所収の奥村ら(2011)の論文「電気けいれん療法(ECT)の現況−全国実態調査の結果から総合病院精神科に求められること−.」(両者は同一の調査データ)は,本邦の精神科ECTの実情を浮き彫りにしています。

いずれの論文も,国公立・独立行政法人・民間などの多様な設立主体,大学病院・一般病院・精神科病院等の多様な施設形態を含む全国の精神科医療機関で,日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設でもある1,463施設を対象にECT(従来型ECT,修正型ECT)の実施状況を調べています。調査内容は,ECT の実施の有無,実施している場合のECT治療器,静脈麻酔薬と筋弛緩薬の使用,ECT中の酸素化・モニター化,実施場所,診療報酬の算定,ECTの実施件数,麻酔担当医の配置・資格・勤務形態,ECT を実施していない施設に対するECTの必要性と今後の実施可能性,ならびにECTを導入する場合の問題点です。しかしこの論文には,以下に示すように非常に危ない問題が潜んでいます。

1) ECT実施の前提条件の無視とそれから派生するさまざまな危険状況

一瀬ら(2011)と奥村ら(2011)の調査は,ECTの実施件数を質問項目に入れているにもかかわらず,ECT実施の前提条件となるインフォームド・コンセントの実施状況についての質問項目がまったくありません。インフォームド・コンセントなしでECTの実施はありえないというのが世界標準です(NICE,2003;WHO, 2005)。ましてや本邦では,半数以上が患者にも家族にもインフォームド・コンセントなしにECTが実施されているという報告さえあります(中島ら,1992)。よって日本精神神経学会ECT検討委員会のこの調査は,ECTの推進にとって不都合なデータをはなから除外することを狙ったおぞましい計画のもとになされた研究という批判から逃れられません。

また,これらの調査には,患者の状態像やETCの使用成績等に関する設問も一切ありません。この論文は,NICE(2003)の勧告をはじめとする国際的標準を無視し,ことさらECT手技偏重の実施状況の把握となっています。患者不在の技術論と患者・家族の意向無視の行為は,倫理観のないECTの濫用・誤用や適応の拡大とともに,人体実験のような悪用も招きかねません。

効果を報ずる論文は多いですが,事故を報告する論文はほとんどないことが指摘されています(加藤,2017)。患者にも家族にも事前説明なしでECTを実施し,それによって死や重篤な障害がもたらされたとしても,患者側にとっては知るよしもありません。ましてやECTには医薬品のような副作用報告制度はないため,同意もなく平気でECTをできる神経を持ち合わせている精神科医によって,いとも簡単に闇に葬られてしまうことでしょう。

ECTの推進派は,ECTによる死亡の危険は,5万回に1回程度といった数値をあげ(ただし修正型ECT),ECTは出産等に伴う危険よりもはるかに低く,安全であるということを強調しています。しかし日本には,はっきりした統計がないだけでなく,少なくともインフォームド・コンセントがなされていない秘密裏の下での事故(事件)件数,ならびにECTが開発されてから80年経つのに未だに製造業者が安全性と有効性を示すデータを一切提出・公表していない中で(FDA, 2011),どうして信頼できる評価ができるのか大いに疑問です。

2) 前世紀中葉型ECTの説明を避けての同意の取得(一般社会なら詐欺行為)

日本精神神経学会ECT検討委員会(一瀬ら,2011)の調査結果は,ECT [サイン波治療器使用施設:183(51.4%);パルス治療器使用施設:84(23.6%);併用施設:74(20.8%)] を実施している356施設の年間使用件数が42,358件 [修正型ECT: 29,040件(68.6%); 従来型ECT:13,186件(31.1%)] でありました。欧米では1950年代中頃に否定された前世紀中葉型ECT(従来型ECT)を半世紀経っても平然と使い続けている実情,ならびにサイン波治療器も30年経っても平然と使い続けている実情にもかかわらず,信じられないことに,それらの結果について危惧,懸念,批判する記述がまったくありません。

また,山口(2008)が行った日本精神科病院協会医療政策委員会委員の所属病院15施設の調査では,12施設(80.0%)が前世紀中葉型ECTを使用し,インフォームド・コンセントについては,全部の施設で書面または口頭で行ったということですが,一体どのように説明して同意が得られたのか疑問です。

本邦の「電気けいれん療法(ECT)推奨事項」(本橋ら,2013)のインフォームド・コンセント手続きにおいて説明すべき10項目の中にも明示されていませんが,山口(2008)の報告は,最も重要な「治療法についての事実に則った情報提供」が行われなかったと考えられます。たとえば,前世紀中葉型ECTの場合は,厚生労働省の精神科診療報酬では認められているが,恐怖・激痛を伴いけいれん発作を起こすこと,侵襲性が高く心身にかかる負担やリスクが高いこと,そのため先進諸国では半世紀前に廃止された手技であること,麻酔や筋弛緩薬を用いて怖さやけいれんを生じさせない修正ECTもあるが当院ではやっていない等)を説明したとしたら,同意する人が果たしているでしょうか。

この時代錯誤的な使用事実自体が「科学的根拠に基づく医学(EBM)」に反する人権蹂躙であるにもかかわらず,論文上にそのような認識がまったく見受けられません。事情を知らない患者や家族に必要不可欠な情報を提供しない(情報隠し)で同意を得る行為は,一般社会の契約で言えば「詐欺行為」になることでしょう。それが病院内で公然と行われていることは「前世紀中葉型ECT実施病院の常識は,一般社会の犯罪行為」ということになりましょう。

それを無自覚にも,日本精神神経学会総会シンポジウムで発表し,それも日本精神科病院協会医療施策委員会の調査結果として公表しているわけですから(山口,2008),発表した側もそれを可とした学会側も含めて,本邦のECT精神科医は一般常識から逸脱した歪な倫理観や患者に対する人権意識の低劣さを持ち合わせている,あるいは倫理観や人権意識が欠落しているからこそ平気で「適切な医療行為に反する残忍な行為」が行えるのでしょうか。

日本精神科病院協会医療政策委員会,ならびにそれを組織化している日本精神科病院協会の意識と医療の低劣さに対する無自覚さにはただただあきれるばかりです(だからこそ,日本精神科病院協会の機関誌の巻頭言で臆面もなく「日本の精神医療は世界一」(山崎, 2012)と言えるのかもしれませんが。)。

3)前世紀中葉型ECT:儲け・懲罰の域を超えた「残忍ないたぶり?」

日本精神神経学会ECT検討委員会(一瀬ら,2011)の調査結果では,ECTを実施していない施設は519施設(59.3%),そのうち今後の実施希望もない施設が348施設(62.6%)にのぼっています。それにもかかわらず,それについての考察がまったくないばかりか,「今回の調査結果から,最近10年の間にわが国においてm−ECT(修正型ECT)は確実に普及しつつあることが明らかになった。しかし,今尚,m−ECTの実施施設率は35%,m−ECTの実施率は69%である。本調査の結果を踏まえ,m−ECTをわが国のECTの標準とするための具体策を考案することが今後の課題である。」と結んでいます。哲学のない技術論だけでECTの推進を狙っている結論ありきの思考様式は非常に恐ろしくおぞましいと思います。有事ないしは国家体制によっては, ECTの懲罰的使用や思想弾圧・恐怖政治の手段として悪用した過去の再現を,このようなETC精神科医が率先するのではないかという危惧さえ否定できません。

厚労省の平成30年度精神科診療報酬(2018)では,精神科電気けいれん療法として,「1.マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合」は2,800点,「2.1以外の場合」は150点が与えられています。静脈麻酔薬や筋弛緩薬を使用しないという半世紀前に否定された非人道的なやり方にさえ診療報酬を与え,前世紀中葉型ECTを存続させているという時代遅れはなはだしい過誤もあります。厚労省の失態です。議論の余地などなく,即刻,撤廃すべき事案です。

逆から見れば,150点の診療報酬のために,先進諸国において人道的理由によって歴史的に否定された麻酔薬・筋弛緩薬の不使用(ETC使用施設の31.3%)とサイン波治療器の使用(ETC使用施設の51.4%)といった最悪の手技を実施しているという事実は,もはや儲け・懲罰的使用の域さえ超えた「残忍ないたぶり」でしかないと思わずにはいられません。

ECT精神科医の中には従来型ECTと称して,平気で前世紀中葉型ECTを使用する者がいます。また,前世紀中葉型ECTを使用していないECT精神科医でも,前世紀中葉型ECTの使用に対してあまりにも無批判的すぎます。こういうもたれ合いの母体である職能団体の日本精神科病院協会ならびに学術団体である日本精神神経学会に自浄作用がないことに愕然とします。

日本精神神経学会は,1974年に総会において閉鎖病棟入院患者にECTの使用を禁止する提案をしました。しかしながら,40年以上経つ現在において修正型ECTの陰に隠れて前世紀中葉型ECTが頻繁に使用されているにもかかわらず,日本精神神経学会は前世紀中葉型ECTを使用禁止にする動きを示していません。当時に比して現在の日本精神神経学会は,人権意識においても医科学的にも劣化しているとしか言いようがありません。日本精神神経学会は,こういう事態を看過せず,即刻,学会として前世紀中葉型ECTの使用禁止を掲げてもらいたいと強く希望します。

4)前世紀中葉型ECT精神科医は精神科治療(学)発展の最大の足かせ

必ずしも修正型ECTがよしとされているわけではないですが,1950年代に開発された修正型ECTにも,それ以前の旧式ECTにも濫用や懲罰的使用があり,ならびにそれを描いた1975年のアメリカ映画「One Flew Over the Cuckoo's Nest(邦題名:カッコウの巣の上で)」で描かれた前世紀中葉型ECTの恐怖,ならびに社会的批判等によって1980年代まで修正型ECTの使用が減少したという負の歴史的事実があります。この前世紀中葉型ECTを半世紀以上経った現在においても使用している日本の精神科医の精神構造は半世紀以上遅れているだけではなく,大きく逸脱もしているとしか思えません。

診断と治療は直結します。こんな低劣な医師が医療に携わっていること自体に戦慄と恐怖を覚えます。もし,健常者が誤って入院させられたとしても,その人はレッテル張りされ,退院要求行動は病識の欠如とされ,その行動が激しくなるにつれて閉ざされた密室的環境で前世紀中葉型ECTを含めて誤った治療・処遇の対象とされ,結果的に精神障害を発症させられるような危惧さえあります。

前世紀中葉型ECT 精神科医は,前世紀中葉の負の歴史を21世紀の現代まで持ち込んでいること自体,今後開発されていくであろう,たとえばCTスキャン様の侵襲性・副作用のない効能に優れた新たな脳内刺激法等の妨害者になるとともに,それらをすべて負の歴史にさらす加担者になっていると言えます。端的に言えば,「精神科治療(学)発展の最大の足かせ」にもなるということです。

前世紀中葉型ECT 精神科医の化石的行為には然るべき対策が必要という見解が,同業者の日本精神科病院協会,さらには良識の府でなければならない日本精神神経学会からなぜ出てこないのでしょうか。また,良識で自制できない以上,前世紀中葉型ECTは即刻,法的に禁止にすべきであるとともに,使用者には病院を隠れ蓑にさせず,過失ではなく故意の範疇(詐欺罪,傷害罪,傷害致死罪,殺人未遂,殺人罪等々)で対処すべき由々しきことであることを認識しなければならないと思います。

5) 最近の生物学的精神科治療学:「反復性経頭蓋磁気刺激法(rTMS)」

精神医学と異なり身体医学は日々発展します。もともと神経内科領域の検査法として確立され,その後パーキンソン病やてんかん等の神経疾患の治療法として研究されていた経頭蓋磁気刺激法(TMS)が2008年に,アメリカFDAから薬物療法治療抵抗性うつ病に有効で,リスクも少ない反復性経頭蓋磁気刺激法(rTMS)として治療器の承認を受けました。TMSは,磁場の変化で脳内のニューロンを興奮させる非侵襲性の方法で,TMSを反復し,さらにその反復(rTMS)を数週間繰り返すことで,抗抑うつ効果が得られるというものです。現在,アメリカ,カナダ,オーストラリア等においてうつ病治療として保険承認を受けています(中村, 2012)。2015年にはイギリスのNICEにも承認されました(NICE, 2015)。

中村(2012)は,rTMSを詳細に紹介・検討する中で,「rTMSの精神科臨床応用に際しては,精神科治療学における負の歴史を念頭に置いて神経倫理学を配慮し,侵襲性や副作用の低さを追求し,神経科学的な治療メカニズムを解明し,うつ病治療アルゴリズムの中にrTMSを適切に配置していくことが肝要であろう。」と述べています。こういう医科学のあるべき姿に真摯に向き合っていくあり方が,人間を大切にした適切な精神科治療学を築いていく科学的態度と考えられます。

V. 日本がめざすべき「患者中心の精神医療制度」に向けて

先進諸国と同様に,日本もまた,精神障害が治癒・回復しやすい治療環境,ないしは障害とともに生活しやすい環境になるように,地域での質の高い精神保健ケア体制とその受け皿を整備していく必要があります。

その際には,OECD(2014)の提言をさらに発展させ,診療報酬制度を活用して,精神科病院への入院と長期入院ならびに不適切な薬剤使用や非人道的な方法を減ずるために,インセンティブを段階的かつ大幅に削減し,その報酬を地域の精神保健ケア体制の構築と質の高い治療法(単剤投与,心理療法)に投資していくことが望まれます。

また,患者中心の精神医療制度を存続させるためにも,利便性の高い地域社会で幅広いサービスを利用できるようにするとともに,サービス利用者の意見が政策に反映されるプラットフォームを確立することも必要と考えられます。併せて日本の精神科病院の91.5%を占める民間病院はもとより,国公立の精神科も多くを外来中心とし,精神ケア病床等は各地域の身体医学的ニーズに合わせた診療科目として活用できるようにすることも一案と考えられます。

患者中心の精神医療制度ないしは地域精神保健医療福祉体制づくりは,社会的に立場の弱い方にとってやさしく安心だからこそ,誰にとってもやさしく安心できる環境づくりになるわけです。医療等を必要としている人に「最良の医療実践(the best clinical practice)」の提供をあたりまえのことにしたいものです!」

平成30年6月19日脱稿

参考文献

1) American Psychological Association, Division of Clinical Psychology, Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures (1995). Training in and dissemination of empirically-validated psychological treat-ments:Report and recommendations . The Clinical Psychologist, 48, 3-23.

2) Beloucif, S. (2013). Informed consent for special procedures: Electro-convulsive therapy and psychosurgery. Current Opinion Anesthesiology, 26 : 182–185.

3) 一瀬邦弘・鮫島達夫・粟田主一・奥村正紀・鹿島晴雄・本橋伸高・澤 温・和田 健・分島 徹・川嵜弘詔・山口成良・大久保善朗(2011). わが国の電気けいれん療法(ECT)の現況--日本精神神経学会ECT検討委員会の全国実態調査から--. 精神神経学雑誌,113,939−951.

4) 稲垣 中(2012). 抗精神病薬多剤大量投与の是正とQOL. 精神神経学雑誌, 114, 702-707.

5) 医療問題弁護団(2018). 精神科医療における身体拘束に関する意見書(2018年7月18日).http://www.iryo-bengo.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/ 0a648244725 ae0081b35ea810c7e4fd8.pdf(May 30, 2018).

6) 加藤忠文(2017). 脳と心の交差点−ECTについて−. https://square.umin.ac.jp /tadafumi/ECT.html (May 1, 2018)

7) 木ノ元直樹(2015). 最近の医療裁判からみた精神科医療の課題. 精神神経学雑誌, 117, 701-712.

8) 厚生労働省(2018)平成30年度診療報酬改定 第8部 精神科専門療法. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html (May 1, 2018)

9) Motohashi N, Awata S, Higuchi T (2004):A questionnaire survey of ECT practice in university hospitals and national hospitals in Japan. Journal of ECT , 20, 21 - 23 .

10) 本橋伸高・粟田主一・一瀬邦弘・上田 諭・大久保善朗・奥村正紀・鹿島晴雄・川嵜弘詔・鮫島達夫・澤 温・竹林 実・八田耕太郎・分島 徹・和田 健・山口成良・米田 博(2013). 電気けいれん療法(ECT)推奨事項 改訂版. 精神神経学雑誌, 115,586−600 .

11) 中島一憲,石井一平,守屋裕文,福水保郎(1993).精神科治療におけるインフォームドコンセント−ECTについての試論−. 精神神経学雑誌, 94,759−764 .

12) 中島一憲・山崎久美子・守屋裕文(1993).「電気けいれん療法(ECT)をめぐる諸問題」についてのアンケート調査.精神神経学雑誌, 95,537−554 .

13) 中村元昭(2012). 反復性経頭蓋磁気刺激法によるうつ病治療. 精神神経学雑誌, 114,1231−1249.

14)七瀬タロウ(2006). 日精協政治連盟の『政治献金』問題のその後−「同様な行為を再び行い」始めた日精協. 精神医療,41,93−95.

15) 七瀬タロウ(2013). 日本精神科病院協会(政治連盟)の『政治献金』問題(その2). https://blogs.yahoo.co.jp/taronanase/61935290.html(May 30, 2018).

16) National Institute for Health and Care Excellence(2003). Guidance on the Use of Electroconvulsive Therapy −Technology Appraisal Guidance [TA59] −Published date: 26 April 2003. https://www.nice.org.uk/guidance/ ta59/resources/guidance-on-the-use-of-electroconvulsive-therapy-pdf-2294645984197(May 30, 2018)

17) National Institute for Health and Care Excellence(2015). Repetitive transcranial magneticstimulateon for depression. Interventional procedures guidance[IPG542] −Published date: December 2015. https://www.nice. org. uk/guidance/ipg542 (May 30, 2018)

18) 野田寿恵・杉山直也・佐藤真希子・伊藤弘人・Eila Sailas・Hanna Putkonen・Raija Kontio・Grigori Joffe. (2014). 隔離・身体拘束施行時間に影響する患者特性ー日本の精神科急性期医療. 精神神経学雑誌,116,805−812.

19) Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus G. R., & Luts, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology, 16th.Ed., Wadsworth/ Cengage Learning EMEA: Cheriton House. 内田一成 (監訳) (2015). ヒルガードの心理学 第16版. 金剛出版. (第16章:心の健康問題の治療, 780-809頁の一部を引用・改変)

20) Organization for Economic Co-operation and Development (2014). OECD Reviews of Health Care Quality. JAPAN. Raising Standards. Assess- ment and Recommendation.

21) 奥村正紀・鮫島達夫・粟田主一・鹿島晴雄・本橋伸高・澤 温・和田 健・分島 徹・川嵜弘詔・中村満・山口成良・一瀬邦弘・大久保善朗(2010). 電気けいれん療法(ECT)の現況--全国実態調査の結果から総合病院精神科に求められること--. 総合病院精神医学,22. 105-118.

22) Royal College of Psychiatrists (2018). Improving the Lives of People with Mental Illness.https://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/therapies/ electroconvulsivetherapy,ect.aspx (May 30, 2018)

23) 市民の人権擁護の会(CCHR:Citizens Commission on Human Rights )(2018). ECT機器の製造者,FDAの規制にさからう.http://www.cchr.jp/ newsletter/issue12/ect-device-producer-flouts-fda- regulations.html (May 30, 2018).

24)東京都地域精神医療業務研究会(代表:飯田文子,2012). 日精協誌2012年1月号巻頭言への抗議と質問.http://www.nisseikyo.or.jp/home/about/08kanto /2011/2012_01.html (May 6, 2018)

25)United States Food and Drug Administration (2011) . FDA Executive Summary : Meeting to Discuss the Classifyion of Electroconvulsive Therapy Devices(ECT). Prepared for the January 27-28, 2011 Meeting of the Neuro-logical Devices Panel. http://psychrights.org/research/digest/Electroshock/ FinalECT515iFDAReport.pdf (May 30,2018)

26)山口成良(2008). 従来型ECTから修正型ECTへの全面的移行は可能か? 第104回日本精神神経学会総会シンポジウム:電気けいれん療法(ECT)の標準化. 精神神経学雑誌,110, 687-688.

27) 山崎 學(2012). Japan as No.1. 日本精神科病院協会雑誌,1月号巻頭言.

28) 山崎 學(2013). 正念場. 日本精神科病院協会雑誌,2月号巻頭言.

29) 山崎 學(2014). 精神科病院の今後,人口推計から判断を−日精協・山崎会長. CB news, 2014年12月8日. https://www.cbnews.jp/news/entry/44411 (May 6, 2018)

30)安原荘一(2003). 日精協の『政治献金』問題について. 精神医療,32,26 −38.

31)吉村夕里(2007). 精神医療論争−電気ショックをめぐる攻防−. Core Ethics (立命館大学大学院先端総合学術研究科ニュースレター), 3 , 375-390. http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2007/yy03.pdf (May 30, 2018).

32)World Health Organization (2005) . WHO Resorce Book on Mental Health, Human Roghts and Legislation. p. 64.

※もしお悩みなどがございましたら,気軽にHPの相談フォームからお伝えください。

※出張講義などのご依頼は下記のメールアドレス宛にお送りください。