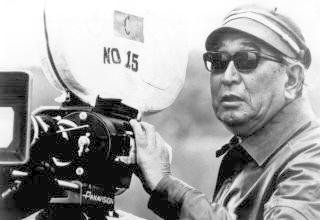

My favorite things〜私のお気に入り〜SHOWA (6) 黒澤明 自分史part3

黒澤明の映画を観だしたきっかけは、大学に入ってからだった。70年代前半、入学した早稲田大学では学園紛争の残り火があり、大学がロックアウト(閉鎖)されるなどの状態が続いていた。気楽な自宅寄生(すねかじり)の身として、アルバイトをするでもなく、学校に行けない暇つぶしに名画座通いをしていた。そこで、銀座の並木座や池袋の文芸坐(地下)劇場などで観て、衝撃を受けたのが一連の黒澤映画だった。それまでは、どちからといえば洋画派で「日本映画は暗い作品が多い」と毛嫌いしていた。『羅生門(50)』の映像美、『野良犬(49)』のサスペンス、『用心棒(61)』の圧倒的な面白さ、そして今まで観た映画の中で最高の作品と思った『七人の侍(54)』…すっかり黒澤映画にはまってしまった。こうなれば、黒澤映画をすべて見尽くしたいと思ったのだが、レンタル・ビデオ屋もまだない時世。黒澤映画を観るには、名画座の上映スケジュール頼みだった。そんなとき映画雑誌「キネマ旬報」に掲載された黒澤明研究会を知る。研究会に入れば、定期的な上映会(京橋の国立フィルムセンター)で黒澤映画を観ることが出来るという。いさんで会に参加することにした。そして、これが黒澤明の新作『デルス・ウザーラ(75)』で宣伝をアルバイトで手伝うきっかけとなる。

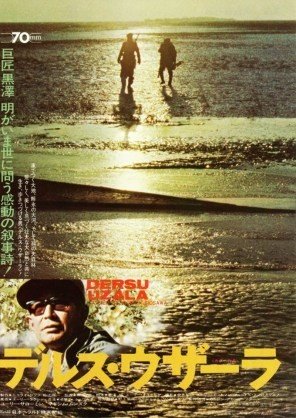

1975年、5年ぶりの黒澤明監督の新作『デルス・ウザーラ』が夏に公開されることになり、その宣伝を黒澤明研究会が手伝うことになった。そこで、映画の配給(ソ連映画であったので洋画配給)会社・日本ヘラルド映画から、アルバイト募集の声がかかった。気楽な大学生身分で、いの一番に手を挙げた。そして日本ヘラルド映画でアルバイトをし、これが人生の進路を大きく変えることになるのだが、これはまたの自分史にて記したい。

『どですかでん(70)』のあと5年ぶりの黒澤監督にとっての作品が『デルス・ウザーラ』であった。この間、71年の暮れに黒澤監督は自殺未遂をしている。日米合作映画『トラ・トラ・トラ(70)』での監督を降板させられたことが大きく、また『どですかでん』の興行も評価も思わしいものでなかったこともあり、自殺に至ったのでは? と憶測された。そんな経緯のなか、黒澤研究会の一同をはじめ、黒澤映画ファンの『デルス・ウザーラ』に寄せる期待は大きかった。

『デルス・ウザーラ』は、黒澤映画、初の海外資本による外国映画(日本人が登場しない)で、もうひとつ初の70ミリ作品であった。しかし、勇んで試写で観た時、かつてのエネルギッシュな黒澤演出は無くみえ、テーマ(のちの世につながるエコロジーであったが)も理解できずに、正直に言えば、肩透かしの気分であった。今では『デルス・ウザーラ』は、エコロジーのテーマもよく理解できるし、往年のパワーはないといえ、大自然を捉えた画面の端々に黒澤映画らしいダイナミズムを感じることができる。

そして、ここで、忘れてならないのがこの作品を配給した日本ヘラルド映画で、製作協力にあたった原正人プロデューサーの存在だ。公開前のある日、原プロデューサーが、我々、アルバイトのそばにやってきて、新聞広告にするというデザインを2種類見せた。そして「きみたち、どっちがいい?」と尋ねてきた。その時、3人いたバイトが全員、指したデザインを「よし! こちらにしよう!」と即決した。後で聞くと「若い人たちの感性をボクは採用したかった」と言う。原正人プロデューサーは、後に大作『乱(85)』の製作に当たる。自殺未遂の窮地から黒澤監督を救い、晩年の黒澤映画を生み出したのは原正人プロデューサーであると思う。

さて「私の好きな黒澤映画」をここで語ろうと思ったのだが、あまりにありすぎて何から語っていいかわからない。かつて「週刊読売」誌の連載コラム(ビデオ封切り館)のなかで『七人の侍』を記したとき「大好きな恋人のことを書くのに、どう書いていいか分らない」としたが、黒澤映画を記そうと思うと、いつもまったく同じ気分になる。『羅生門』の木漏れ日の美しさ、『用心棒』の風の吹きすさぶなかでの殺陣、『生きる』で「ハッピーバースディ」の唄と共に、主人公が階段を降りてくる場面、『隠し砦の三悪人』での三船が馬上で刀を振りかざす勇猛さ、『天国と地獄』の喧騒溢れるダンスホール、『酔いどれ天使』のペンキまみれになりながらもがく三船の苦悶の表情、『七人の侍』での雨中の決戦…数々の名場面が浮かび上がってくる。そんな黒澤映画のシーンを集めて「黒澤映画の動きの秘密」といった分析をした海外からの動画投稿をみつけた。

これを見ると、黒澤映画が他の映画と違う、画面の隅々に配慮した演出を用いていることがよく分かる。特に納得したのが『アベンジャーズ』の一場面を引き合いにして、この作品の凡庸な演出を、黒澤映画演出との違いで指摘するところだ。『アベンジャーズ(2012)』は、正直、何度も睡魔に襲われた。「日本よ、これが映画だ!」と言う上から目線の宣伝文句に「これで映画?」と言い返したくなった作品だ。CG映画が主流となり、もはや映画は「アトラクション(マーチン・スコセッシ監督曰く)」となってる。黒澤明のような監督は、もういなくなった、と言う人も多い。

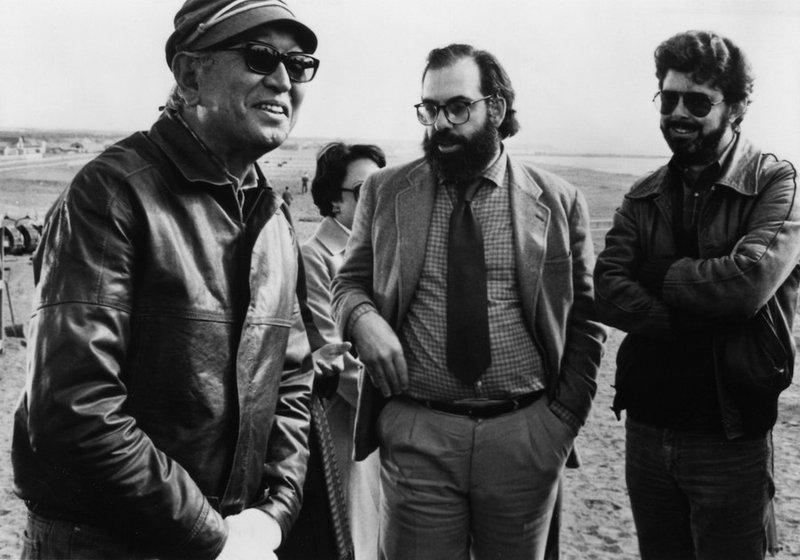

しかしながら、黒澤明監督から影響を受けた世界の映画監督は数多い。『影武者』で海外配給に協力したフランシス・F・コッポラとジョージ・ルーカス、『夢』で製作協力をしたスピルバーグ、出演したマーチン・スコセッシ。名だたるハリウッド映画の巨匠たちが、黒澤明チルドレンとして、黒澤映画からの影響と、黒澤明監督への敬愛を表している。

黒澤映画は、永遠不滅と言われ、いまだに映画の教科書とされている。最後に、そうした黒澤映画のマジックに触れておきたい。

『羅生門』での森の中での撮影。今までタブーとされた、太陽をカメラで捉えたこと。陽の射さない森で、鏡を何枚も使って太陽光を森の奥まで届かせ、照明としたこと。大雨の描写で、白黒映画での雨脚をより効果的に見せるために、放水する水に墨汁を混ぜて黒くしたこと。『天国と地獄』で、刑事たちが犯人のアジトを、江ノ島界隈で探すシーン。夏の場面の設定なのだが、撮影されたのは真冬。証拠に、遠くに見えている富士山は雪をかぶっている(上記写真)。しかし、刑事たちの額に霧吹きで水をかけ、汗だくに見せ、夏の虫たちの鳴き声を被せることで、夏の場面と思わせる。このような、音や音楽の使い方も、黒澤映画は天下一品と言われている。『七人の侍』で、作曲家の早坂文雄に、登場人物それぞれのテーマを作らせて、効果的に使ってみせたこと。これは、後に『スターウォーズ』で、ジョン・ウィリアムズにも大きな影響を与えた。

もう、二度と黒澤明のような映画監督は現れないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?