勝手にカバレージ「バトオペ2トナマイ連動記念大会」その2

デュエル・マスターズの大会恒例行事「テキストカバレージ」というものがあり、それを勝手にやってみようかな、といった感じ。

大会の総括とかをつらつらと書いてみます。

注意:私の主観によるものが多いです

主観という事は別の意見もあるという事です。

小紋唐草が言っていたから正義みたいなこと言っても私は責任を取りません。私を信じて勝手にあなたが暴走しただけなので、私の記事を弾除けにはしないように。

採用機体総括

乱戦の流行は競技シーンでも

上記が今回実施された9試合に登場した機体すべてである。

わかりやすさのため、採用率で表示している。

今回は機体重複不可がレギュレーションにあるため、採用率が極端に分かれたように見える。その中でも重用された5機についてきちんと見ていこう。

強襲機考察

採用率上位2つ「ネロ・トレーナー」「ストライカー・カスタム」を記載。

昔はジリ貧であるといわれた強襲が今は花形。派手に暴れる理由を解説。

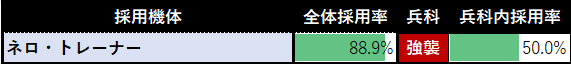

伸びしろのある中上級者向け『ネロ・トレーナー』

【全体採用率】

全試合中採用された回数/18[全試合数*チーム数]

(チーム内機体重複なしのレギュレーションなのでこの計算式)

【兵科内採用率】

その機体が採用された回数を / 重複ありの兵科採用総数

(例えば50%なら1/2と置き換えられるため2機編成なら1機はいる頻度)

「ネロ・トレーナー(以下:ネロトレ)」の凄まじい所は敷居の低さとのびしろである。入りやすく、伸びやすく、特殊なスキルもついており、テクいことができる成長力すらある。

画像に添えた文ように入手難度もさることながら、武装種5種が優れており、強襲機として必要な武装をすべてそろえている。射撃火力に難を抱えているが、強襲機はそもそも中距離の撃ち合いなんてするつもりは毛頭ないのだから、よろけを取る手段がたくさんある方がいいに決まってるのである。

ネロ専用ビーム・ライフル 歩き撃ち可能

非チャージ時:蓄積よろけ 2発

チャージ時:即よろけ60㎜バルカン砲×2 高速移動時撃ち可能

蓄積よろけ 15発 レート良好 10発/秒の為、必要時間は1.5秒と良好。

(参考:ガンダム試作2号機[MLRS]頭部バルカン[強化Ⅱ型]よりも速い)フラッシュグレネード 歩き投げ可能(投げモーション後スラ移動可能)

即よろけ ダメージなしクラブ 歩き撃ち可能

即よろけ 蓄積よろけ値80%でバルカンでよろけ補助するのも現実的

勿論射撃中は格闘をチャージすることは不可能だが、そもそもチャージ格闘機でチャージしないと一切火力が出ないという事は稀である。なぜなら格闘補正を高くされているため、ベースラインがそもそも高く通常格闘ですらなかなか見逃せない火力であるからだ。

ネロトレは格闘補正値デフォで45かつサーベル基礎値が2400と割と高い。

盛らなくてもいいかもと思わせる素性の良さとモーションも素直。

機動性も恐ろしい。アサルトブースターは3だし、スラ速は215とドム高速実験型かと見まごうほど速い。スラスター容量デフォ75と、長く速い理想的な足回り。ホバーではないから滑らずきびきびと動く。扱いやすさも◎だ。

入手や扱いやすさによる敷居の低さは練習時間にかける時間の長さになる。

通常の野良単独参戦のレートと違い、マシンパワーの高さを押し付けて暴れることで流れを呼び込んだら勝ちにならず、押し切れないのが大会である。

自他ともにVCによる連携による動きはそれらと大きく異なるからだ。

しかし、常にVCで遊ぶわけにもいかない。自分を高めるための時間と自分を高めた時に面白い動きができるというのが「のびしろ」に当たる部分と私は考えている。いわゆるこれが戦技研究に当たる。

ネロトレに関しては射撃武装の火力と性質――特に即よろけに関して言えば当て方が難しいフラグレもしくは持ち替えが遅いクラブしかなく後手に回った際の切り替えしに難点を抱えている。この弱さを隠すような立ち回りは乗り出してすぐはわからない。経験が必要という事は時間を要すという事だ。

しかしその慣熟訓練をしている間もストレスが比較的少なくて済むのも、射撃武装の充実によるものであり、痒い所に手が届く、ではないけれども今まで強襲のイメージとしてあった「格闘まで到達しにくい」という影を払しょくするには十分であったといえる。

ネロトレのマシンスペックは格闘と格闘へつなげるのに対して優秀なスペックをしているのは前述の通りであるが、ここで面白ギミックとして「急速転回」スキルがある。180度転回しながら自身にハイパーアーマーを付与し、展開中の被ダメが上がるデバフがあるものの、チャージ格闘中に唯一撮れる強行防御策ともいえるわけで、いわゆるこれがゴリ押しできるひと押しともいえるし、汎用で採用されている「ジムⅢパワード」に対しての高度な読みあい、カウンター回避手段としても優秀なカードとして機能する。

タッチパネルを伴う即応性の必要な操作はこれも機体特有のノウハウとして習熟が必要だが、覚えたらその分攻め方の選択肢が広がる。のびしろだ。

総じて、触りやすく、成長を感じられ、戦果も覚えるだけ伸びる。

wikiの言葉を借りれば 相応の技能と経験を要求される上級者向け とのことだが、長く触り続けたらそれに応えてくれるという点で、長続きしやすい機体と言えるだろう。発見・学び・快感を持っているのは人気であるのも頷けるというものである。

熟練の職人揃いで、もはや芸術「ストライカー・カスタム」

「ストライカー・カスタム(以下:ストカス)」は極端な話、ネロトレの対極に位置する機体である。なにせ操作難度が極めて高く、敷居が高い。

今でこそDP購入が可能な機体だが、いかんせん格闘3種が持ち替えやクールタイムの兼ね合い、また武装の独特の攻撃範囲と基礎アーマー値が低く、ビーム耐性がペラ炒め環境的にビームが多くなってくる450ではマジで薄い装甲といえるため列挙にいとまがない程にハードルが高い。

しかしそれらを差し置いても人を惹きつけるのは妖刀システムを用いた攻撃力の鬼バフから繰り出される3種格闘のコンボ火力であり、荒れ狂うように見えて緻密にCT調整しながら妖刀の制限時間に追われながら武装選択・行動選択を丁寧に行う姿は極めて理性的で論理派の機体であるといえよう。

装備の選択幅がいくらか用意されているが、やりたいことの兼ね合いから装備がほぼ確定するのもこの機体の特徴である。高火力の武装を連撃で叩き込みたい兼ね合いから威力は高くともCTが長い連結ビームサーベルは採用から外れ、即よろけ武装が副兵装に一切ないため、それを担うジムⅡビーム・ライフルは必須となった。その点窮屈さがあるようにも見えるが、やはり冒頭に話した通り、全ては総合的な火力からくる残酷だが合理的な判断である。

さて、ストカスについて少し厳しい話もしたが本題と言えばどうして選ばれるかという点だ。チャージ格闘を有しておらず、装甲もネロトレ以上に薄いのになぜ採用されるのか。

答えは「乱戦環境」における上振れの期待値が高いからである。

一般的なソシャゲと違い、出てきたキャラクターを複雑に操作して試合を挑むバトオペにおいて、上振れ/下振れはかなり大きな要素となる。乱暴に言えば運だが、上振れした際の結果が大きいなら狙ってみる価値があると算段をつけても何もおかしくはない。負けの少ないギャンブルを乗りこなそうとするひとはいる。ウマい話だ。

ストカスに関してはこの上振れ要素が「システム+優秀な高火力格闘3種」による決定力と敵機処理速度が群を抜いて高いという事である。

ストカスは耐久面に難を抱えていることから先陣を切るような機体ではない。昨今のトレンドの乱戦は2on2や3on3に対して意識外から高火力で広範囲の格闘をぶつけることで有利に傾かせようという戦術である。誤射誤爆の危険度が高いがレートと違いVCが使えるなら話は別、絶妙なタイミングで飛び込み、味方も息を併せて身を退けばストカスの圧倒的火力だけを享受するなんてことも可能だ。もちろんこれはネロトレも同じである。

しかしストカスは分類上は「コンボ機」に当たる。

ネロトレは格闘武装が1種しかないため、追撃もサーベルによるものになることが多い。ところがストカスは格闘武装が3種ある。それら全部が方向制御ができるため、格闘の当てやすさを度外視したカタログスペック上では転倒・よろけ・強よろけが自由自在である。しかもそれらでよろけを継続しやすい拘束力も理論上はかなりゆうように見える。

緊急回避(≒スラスター全消費)を見たうえで追いかけたりと相手の択をむしり取りながら、じわじわと攻めつつも火力を担保されているという点はとても特殊な機体と言える。本来コンボ機はコンボを前提としているため高い火力と引き換えにコンボルートが長くなればなるほど無防備な背中を敵に晒すことになる。確かに1機をずっと体勢を崩し続けることで拘束できるが、格闘をしている自分もまた拘束されている状態に他ならないからだ。総合的な火力は高いものの、時間がかかるというのがコンボ機の難点である。

しかしストカスは現実的には狭いナックルやCTの長さなどに苦しめられる。的確にコンボルートを選択するための経験と肌感覚、高い格闘補正基礎値+妖刀システムのバフで押し切り、処理速度を獲得した機体である。コンボ機の難点をマシンパワーの力業で示し、個々のプレイヤー技術をもってして解消したといえるだろう。なんとテクニカルな機体であるか。

さてここでストカスの理想的な仮想敵は誰かという話を考えたとき、思いつくのは「ヒルドルブ」になるだろうか。

耐実弾の高さ、爆発反応装甲、自由自在の体勢崩しができる格闘コンボで裏を返せば相手を転倒させない(≒無敵を作らせないで)殴り続ける技があるという事だ。スパークナックルがこれにあたり、範囲こそ激烈に狭いが強よろけとなる。強よろけは変形タンクの足を止めることが可能で、なおかつ無敵時間を発生させない。

また、ビームツインダガーの下格闘も、転倒した敵がスリムなら当たらないという欠点も同コスト帯最大のヒットボックスを有するヒルドルブには何の障害にならないというのも大きい。

ヒルドルブを運用するにあたり接近戦変形タンク運用を伴うため、キルを狙いやすく、ヒルドルブが尻込みすれば前線の枚数減らしにも寄与する。

それ以外の支援機相手だとしてもいくらビーム装甲が薄いとはいえ、ストカスの足を止めることは困難。超高火力によるコンボに耐えられないため、支援機は秒殺、処理効率は極めて良いと言えるだろう。

ストカスの高い火力は不利兵科である汎用相手にも有効だ。

コンボ機であることも踏まえ、格闘に持ち込めば優先度で押し込みつつ相手の回避やタックルを誘い、そのあとはじっくり殴り倒す。不利兵科相手に通常の機体では10割コンボは厳しいだろうが、耐格闘装甲をカスパで盛っている相手だとしてもしっかり痛手と時間を使わせられるというのはとても魅力的であり、苦手対面でも立ち回りで補った場合誰も止められなくなる。

何度も言うが、この機体は相当量の練習によって裏打ちされた超高難度の操作難度をもってして機体スペックを発揮する「職人」の機体だ。

故に強く見えるのは、弱さを上手に隠し、強さをしっかり発揮できているというパイロットの技量の高さに他ならないと言える。ここに連携が加わるわけだから、レートでは到底見れないすさまじい戦果も大会の映像として見れる、という事になる。本当に貴重な動きを見れて感謝だ。

汎用機考察

かつてから多数派を占める汎用機。実はリリース数も他兵科の倍である。

そんな個性の激戦区から採用された「ジェダ」「ジムⅢパワード」を解説。

全チーム採用の要、流行と多機能から見る「ジェダ」

弱体化というと後ろめたさが勝ち、それ以降使われることがあまりなくなるというのがオンラインゲームにおけるプレイアブルの運命であるが、こと「ジェダ」においてはその限りではなかった。

弱体化前と比べ、耐久面と火力を落とされたのだがそれでもなお採用されたのには多彩な射撃兵装と優秀な射程からくる素性の良さをはじめとし、痒い所に手が届く性能だったからと言える。

ジェダの特徴は大きく3点。

カットに追撃に小回りの利く優秀な射撃武装

近接射撃の延長で使える下格闘

ジェダが立つだけで仕事を失う?優秀なメタスキルを所持

ジェダが弱体化される要因となった射撃だが、ジェダの優秀さは多彩さにある。そもそもジェダ用ビーム・ライフルは基礎値2000という高火力でありながら、レートも悪くなく、射程は良好の400で、装弾数5も優秀である。リロードが長いという欠点があるがそれを残り3種類の武装で補うのだし、何よりこのビームライフルですら残弾式の事もあり、射撃武装全4種がクイックローダーを乗せるだけで全部短縮がかかるという点で大変優秀である。

2020年頃――コスト帯が違うが汎用機の評価のされ方に1つの流れができた機体をここで軽く触れておくが、「メタス[重装備仕様]」というのがある。

この機体は名実ともに射撃汎用機としての一時代を築いたのだが、実際何がどう強いのかを説明できた人はあまりいないだろう。この機体は高い射撃火力と比較的長い射程、変形による機動性などを有しておきながら、メインのハンド・ビームガン×2によるチャージ射撃は蓄積よろけを高速で中長射程でとる武装であったという事である。何を意味するかというと味方の格闘攻撃などよろけさせて中断させることがないという安心感のある武装だったという事だ。前線にカットなどの寄与ができながらも味方の動きを阻害しない射撃をばらまいて戦うことができる。加えて射撃を主体としており、格闘をすることが自殺行為――前に出る口実がなく、生存率も変形による機動性と共に高くなることからソロで参戦するときにウケがいい機体の強さである。

話を戻すがジェダも蓄積よろけ武装を持っていたのも偉い。

爆風武装が2種類だったことも含め、味方の追撃に積極的に関与できる点も含め、ジェダは前線の敵機処理速度の向上に貢献しやすい機体という事である。しかもこれだけ射撃型ゴリゴリでありながら、当時射撃型汎用機として登場していた陸戦FAや重装Dに比べ圧倒的に武装が扱いやすかった。

火力一辺倒ではないというところがジェダの恐ろしい所で、これを汎用機乗りは求めていたし、は即よろけと蓄積よろけを持ちながら緊急回避もある機動性優秀さで随伴主体の支援機からすれば垂涎の性能であり、嫉妬の的であった。

ジェダの格闘は大きく踏み込む格闘であった。当時大きく踏み込む格闘といえばコストが100上に相当するステイメンが有名で、格闘判定が中であっても、その間合いから強制転倒の攻撃を投げ込まれると何かと厄介というはだれしも身をもって知っていたところである。

当時は今ほど乱戦が加速していないとはいえ、次第に戦闘距離がじわじわ近づいてきたころであり、長距離射程機が排斥されつつあったころである。踏み込み格闘は驚異的に映ることから、抽選配給の初週から人気であった。

下格闘という特性上、転倒という相手を大きく拘束する技であるが、格闘であるという点が良くも悪くも特徴である。具体的に言えばリーチの面である。それらを取っ払い、大きく踏み込む格闘はモーションこそ大振りではあるが、とっさに反応しにくいというのも利点である。ジェダよりも前に出ていたVDグフがコスト300ぐらいで定番として扱われる1つの要因であったし、実際問題射程100くらいの射撃兵装の延長として使われていた。そして踏み込み下格闘が選択肢の1つとして何かと優秀であったのはステイメンと同様である。むしろ武装数が多いジェダの方が取れる選択肢がもともと多いといえる中の下格闘。これは対面においては厄介であるし、自機ならば創意工夫が試される柔軟さを示した。

さてそんなジェダだが、スキル面もコスト450の中では頭一つ抜けている印象を受ける。その理由はコスト450がバトオペ1年目のハイエンドコスト帯だったため、アップデートされるにあたって1年目とかの浅い時期の当時の中では濃いめに味付けされたまま放逐されていた部分があるということである。悪く言えば時代に取り残されてしまったのだ。

例えば空中制御プログラムというスキルなんかは顕著だろう。1年目はもう一度空中でジャンプできるような便利スキルだった(ガンキャⅡが2回ジャンプできたこともあり港湾基地から高所が削除されるくらいの平面戦闘が主体)のが実はLv.1で、空中ダッシュができるようになった(≒Mk-Ⅱ実装時だからだいたい2年目)というだけで革新であった。もちろんこれは当時のハイエンド機体にはたくさんついていたが、既存の機体に空中制御2が付いたかというとそれはなく、時代は進んでいきハイエンドは550から先へと進んでいった。

更新頻度が少なくなった450に突如飛び込んできたジェダにはその優秀な3年目フォーマットの『新解釈のコスト450汎用』といえるだろう。

強制噴射1

1年目の機体で強制噴射がある汎用機はかなり珍しい寄りだった。

しれっと持ってるあたり新しいフォーマットといえる。緊急回避1

汎用機のアイデンティティ。大事な防御手段。空中制御3 + 滑空機構3

≒アサルトブーストを持てない汎用では最速のジャンプ効率アンチステルス1

これがジェダをさす理由の1つの意味。

全部これらを共存させている汎用機というのがやはり『新しい』機体だったし、何より当時の450というコストを鑑みても頭1つ抜けている性質だったといえる。

面白い効果を生んだのはアンチステルス1の付与である。

これによりステルス機の弱化――とくにピクシーがピンポイントで死んだ。

またスモークディスチャージャー持ちの疑似ステルス格闘機もきっちり対策できてしまった。(疑似を含む)ステルス機はアイザックやスモーク持ちの陸戦強襲タンクやドルブを除いて基本は強襲と汎用であるため、対面は等倍以上の攻撃倍率は担保され、いずれもステルス機≒格闘機であったこともあり高い射撃を生かして接近阻止し一方的に対応しやすかったのも大きい。

総じて、高い射撃適性、とっさのあばれ性能の格闘、細かいところに手が届いてしまったスキルと様々な多機能性と流行によって今もなお採用され続ける期待となっている。

流行の乱戦環境に「ジムⅢパワード」が立つ理由

「ジムⅢパワード」は汎用機の中でもかなり特殊な立ち位置の機体で、ステータス数値というよりスキルと立ち回りで大きく化ける機体である。故に性質からメタゲームとして強襲機への抑止力となった。世は格闘をぶち当て続ける小さくまとまったところを格闘で横から奇襲するような大乱戦時代において、Ⅲパワードは見えないせい圧力を発揮した。うかつに格闘を振れない、振らせない、一度ためらわせてしまう――そんな番外戦術による抑止力がこの機体の特徴だ。

ジムⅢパワードのユニーク性はなんと言っても「タックル特化」という期待性能にある。基礎基本の性能だけを取り出してみれば、ジムという名の示すかのような凡庸さ。攻撃に突出したわけではないが、防御も程よくあるものの堅牢というほどではない。射撃も格闘も回転率が悪い部類の装備であるが、ことタックルをするに限った話においてはほかの追随を許さないほどの特性をスキルで3つ(強化タックル5/インターラプトタックル/瞬間精密噴射制御1)もらっている。特にインターラプトタックルのおかげで独自のコンボルート(格闘からタックルからの格闘からタックルなんてことも)できるため、ジムⅢパワードの格闘衝突判定が中だろうと格闘を今日判定で重ねて勝とうとしたらタックルでキャンセル撮られてカウンターで撃ち負けるなんてこともしばしば。カウンターが弱ではあるため追撃火力は大きく劣るものの、カウンターを決めた側はスラスターが満タンになることからカウンターチャレンジを最大2回追加と思うと、無敵時間を大いに生かした謎のしぶとさを発揮してくるといえる。格闘機からしたら射撃で処理したいなぁと思いながら対面する機体のため、厄介なうえこの上ないのだ。

なかなか発揮しにくいパワーアクセラレーターもLv.2が付いており、中判定の相手にも強気に戦えるのは大きい。

その1のカバレージにて私は逆風にあっている機体種別の中の1つに「格闘汎用機」が相当する部分に少し触れたが、広義的には衝突判定が強いとか、格闘の範囲が優秀だとか、格闘火力が飛びぬけて強いとか、そういう要素ではジムⅢパワードは何にも触れないものの、狭義的――アンチ格闘機的立ち回りという点では格闘汎用機といえるかもしれない。いかんせんジムⅢ用BRの回転率が悪すぎる上に、副兵装のジムライフルは射程も装弾数も主兵装ジムライフルと比べると大きく減らされているからだ。蓄積は取りやすいが、玉切れが早くリロードが頻発することを考えるとデリケートな武装だ。

汎用機が射撃戦に特化してくるとどうなるかというと、機体のバランス調整的に、射撃型の汎用機は装甲が薄くなっていくようで、その度合いは機体によってさまざまだが、いわゆる遊撃ポジションという前衛ではあるが矢面に立たず、側面からの射撃攻撃などを生かしたヘイトコントロールを担う場合が増えてくる。ちょっと悪い言い方をすると矢面に立てず消極的になりやすい。強襲機の攻撃も苛烈となり、前衛はよりタフさを求められていた部分もあったが、ここにきて「アンチ格闘攻撃」という面白いアプローチから今の採用率をつかんだ超新星である。

機体の数値性能に関しては本当に凡庸で、どちらかといえば火力で活躍するタイプではないが、スキルによって大きく個性を獲得したジムⅢパワード。

乱戦環境と切手は切り離せない格闘で場を荒らす局地的な奇襲戦法に対して回答を示したメタゲーム的な機体選定はスコアではなく勝つという競技的な方向性として選ばれた機体といえよう。

支援機考察

逆風。今回支援機の採用は大きく見送られたことが印象深い。

今だからこそ「ヒルドルブ」がなぜ重宝されるのかを考える。

随伴支援機とスナイパーを兼任できる奇特性「ヒルドルブ」

「ヒルドルブ(以下:ドルブ)」という機体がいかに息が長いかというと、バトオペ2の1年目に実施された賞金付き公式大会「GGGP2019」にてほぼ全チームが採用するに至ったところからである。当時の大会の後、機体調整が発表され、BD2やBD3と併せてドルブも下方修正を食らったことから、大会で活躍すると修正されると2022年現在のコメントですらドルブの修正をしろという人が散見されるくらいの機体である。

しかしこうやって不定期ながらも大会を見る限り、ヒルドルブが安定して採用されるというのにもいくつか理由がある。扱いにくいタンクタイプでありながらもこうして居場所を獲得しているというのはとても面白いことだ。

利点としてはやはり兵装性能とスキルの兼ね合いだろう。

主砲の3種類の砲弾は状況に応じて的確に投射していくことで味方のサポートが可能だ。強よろけ、よろけ,はもちろんだが「Type-3」と呼ばれる「よろけない」武装が味方の乱戦の中に気兼ねなく投げ込める広範囲攻撃として優秀だ。よろけない武装が時に評価されるのは先述したメタスを参照。

これらの武装が射程450以上という点も大きい。昨今の汎用機は400くらいまでならビームが届いたりすることも多いが、それらよりきっちりアドバンテージがある。スナイパーとして優秀な素質を持っているといえるだろう。

そして何と言っても変形スキル。突撃砲形態がこの機体のすべての武装を2段階強くしているといっていい。スラスターを持続的に消費しながら驚異的な歩行速度と今まで話した長射程の武装を全て歩き撃ちできるようにしたほか、歩き中は攻撃判定が出るという超攻撃的な性能である。

射撃兵装の歩き撃ち――特に強よろけ武装を射程900のまま歩き撃ちできる点はほかの機体には一切ない魅力的な性能であるだろう。近寄ってくる相手も歩行の攻撃判定でよろけが取れれば、轢き⇒APFSDS(強よろけ)⇒榴弾(よろけ)を歩きながら行い、拘束しつつ撤退を両立できるという破格の性能を持つ。能動的に突撃運用するもよし、射程を生かして近距離から中距離、遠距離へとポジションチェンジと撤退に使うもよしと大変に小回りの利く性能だ。操作難度はかなり高めの機体ではあるものの、他の支援機が抱えている機動性の問題、射程の問題、自衛の問題、切り替えなど武装の兼ね合いの問題などをある程度解決してしまうという点が当機体の恐ろしいところである。

欠点としてはどう見ても目に付くサイズの超でかいヒットボックスが気になってしまう。同コスト帯においてもサイズは最大だ。

後は先ほど話した射撃武装の砲弾3種類のリロードが比較的長いことだろうか。轢きを駆使する職人は子のリロードの時間を轢きや移動に上手に充てていくため、ゲームメイク手腕も問われるだろう。自分が前に出るべきかどうか、場合によっては体を差し込んで見方を生かす献身的な動きも必要だろう。地味に背が低いためオブジェクトによっては思わぬ形で実を隠せることもあるので、やはり全長と全幅のでかさが気になってしまう。

ヒルドルブの強さは対面した時にも表れる。

それは忘れられがちな性質「タンクタイプ」であるということである。

具体的に言うと下格闘などで転倒すると起き上がって復帰する際に無敵時間が発生する流れがあるが、その無敵時間の発生(復帰まで、とか言ったりするが)が極めて速い。これにより通常の格闘コンボが成立しないのだ。

N横下バルNとかあるコンボだとすると下で一度転倒させた時点でバルがチョイ入るか程度。追撃Nは無理。バルNを下に差し替えたとしても間に合わない。

加えて、突撃砲形態は衝撃吸収機構が付いており、これもまたよろけない。

耐格闘の数値こそ低いが、安直なコンボでは落とせないというのがドルブの恐ろしさであり、ドルブ対面では強よろけがなければ格闘で落とすことは反撃を食らいかねない「おいしくないターゲット」へと変貌する。また、変形中のモーションの一部にスーパーアーマーがついているため、変形解除受けなるテクニックも存在し、格闘で接近したから片手間で処理できるというようなほかの支援機のようなもろさとは違う戦術が取れるのもドルブならではだろう。

対比されがちな「陸戦強襲型ガンタンク」との明確な違いはよろけ武装の充実さとバトルレンジに他ならない。陸戦強襲型はメインの榴弾の回転率が悪く、他の武装はよろけというより手数によるダメージ重視な部分も多かったり、機雷のようなテクニカルな武装が多い。加えて陸戦強襲型は通常携帯での戦闘に比重が置かれていることや、至近距離戦闘を露骨に苦手としているため、随伴性は良好であっても自衛力に難があるといえるため採用に至らなかったのだろうと考察する。

長らくシステム機(ホワイトライダー)や緊急回避持ち(ΖガンダムHML)のように他兵科にあるような異質なGimmickを持ちにくかった支援機だが、そのGimmickの元祖のような突撃砲の中に支援機の欲しい性能が全部詰まっているというのは何やら皮肉めいたものすら感じてしまう。とはいえ、操作難易度や機体性能の特殊性からすぐ乗れる、という機体でもないため、プレイヤーとしては支援機をいま触りたくない、触りにくいという潮流なのも事実。1年目の機体が健闘していることは喜ばしいことでもあるが、100種類以上もあるコスト450のプールの中でこの機体『だけ』に収束してしまうというのは、少し寂しさすら感じる。

支援機は長射程を振るうもしくは効果力を売りにする関係上、おそらくだが機体調整が一番難しい兵科であるだろう。長射程を極端に強くすれば誰も近寄れなくなるわけだし、高火力を低リスクで運用できればたちまち支援機の採用率は上がるが、それではバトオペ2というよりどっちかというと艦砲射撃のゲームのような印象に変わっていく。

しかし、現状では支援機の攻撃は射程こそやや優れていても味方のカットをしにくい部分もあり、ましてや強襲は止まらなくなってしまった。

タイムリー(2022.10.27)な話だが、冷却効率系統のパーツの強化も入り、より動き回る≒マニューバアーマーを発揮しながら長距離を飛び回る機体を止めるのは困難になっていくだろう。クェスドーガのように「よろけるよりも先に敵を溶かしきる」という開き直りの機体もウケが悪いため、今回の3種のステージですら採用が怪しかったことを含め、支援機の今後の方向性に注目である。

願わくば、劣化汎用機にだけはならないでほしいと祈るばかりである。

その3へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?