書評:清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた(佐川恭一)

突然であるが、現代日本において最も手軽に自己肯定感を高める手法をご存知だろうか。私見ではあるが、「本当にやりたいこと」とやらを見つけ、それを実現することだと思う。

子供の頃から「個性が大事」という理念の下、地方の駅弁大教育部卒の学校教師からは「自分らしく生きよう」、国民的アイドルグループからは「ナンバーワンよりオンリーワン」というメッセージを聴かされ、ハウス栽培されるあまおうのようにすくすくと甘やかされて糖度を育んできた私たち。

しかし、全てが幻想だったと知るまでに時間はかからない。社会に出た瞬間に突如鳴り響く、試合開始を告げる東京砂漠デスマッチ無差別級のゴング。「早慶は低学歴!」「年収1000万円は低所得!」「本物の富裕層はタワマンには住まない!」とノーモーションで殴りかかってくる、コンクリートジャングルから現れる屈強なマウンティングゴリラ達。抗うすべもなく損耗し、「わァ……ァ……」以外の言葉を失う我々ちいかわ。

現実世界から逃げ出そうとスマホを開けば、SNSを埋め尽くすのはかつての友人たちの華麗な現状。三菱商事のボーナス、NYへの駐在、マッキンゼーへの転職、創業した会社の上場――。もしかしたら自分にもあり得たかもしれない、でも今となっては絶対手に届かない輝かしい称号。容赦なく襲ってくる文字列から自尊心を優しく守ってくれる唯一無二の鎧、それが「本当にやりたいこと」だ。

資本主義ピラミッドとは全く違う価値観をもたらす、圧倒的ゲームチェンジャー。ダーウィンが来た!に出演する、マイナーな動物の生態の解明に一生を捧げた学者に対し、「うちの旦那はGSで〜」と年収でマウントを取る奴はいないだろう。それほどまでに、「本当にやりたいこと」というのは現代日本において神聖にして不可侵なものなのだ。

私の場合、それが執筆活動だった。より正確にいえば、KADOKAWAという絶対的権威という後ろ盾があった上での出版だった。

「そっか、みんなまだ『そっち』で頑張ってるんだな。俺はもうそのレースから降りたからさ。俺は俺で『やりたいこと』をやるから、お互い頑張ろうな」

一歩引いたことで、自然と相手を称えることができる余裕。そう、資本主義社会の優劣とは別次元に身を投じることで、私の卑しい心は負けを回避したのだ。ありがとう、KADOKAWA。

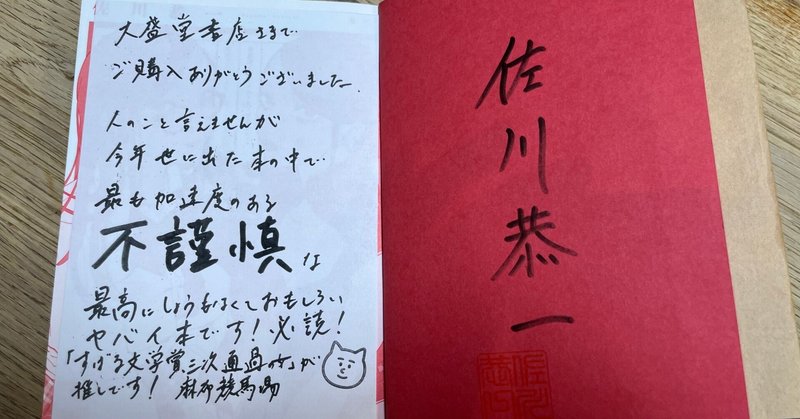

…さて、前置きが長くなったが、「渋谷スクランブル交差点のビジョンで自著の広告が流れ、渋谷大盛堂書店にサイン本が陳列されているのを自分の目で確認する」という、メンタルペニスがブランズタワー豊洲ばりにチョモランマしている時に手にとった本がこれだ。

「清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた」

タイトルからしてふざけているが、そういえば筆者の佐川先生(※解説しよう!作家としての自意識が肥大化した結果、小説家に対する呼称が「さん」や「氏」から、いつの間にか「先生」となっているのだ!なんて恐ろしい一方的な仲間意識!)と麻布競馬場君(※こっちはあえて先生ではなく君づけにすることで、ベストセラー作家と仲の良い自分をアピール!)が対談してたな。「黒い森見登美彦」とか紹介されて気がするけど、有頂天家族ガチ勢でわざわざ京都の下鴨神社まで聖地巡礼に行っちゃう私の眼鏡に叶うかな――。

そんなことを思いながら本を開いた私だったが、渋谷駅から自宅に向かう電車の中で読んだことを後悔するまでに時間はかからなかった。

父親の買うエロ雑誌は非常に英俊の性癖に刺さった。中でも放尿している女性がすばらしく刺さった(たまにその尿を染み込ませたティッシュをプレゼントしてくれる企画があったが、さすがに父親も応募していなかった)。

冒頭5行でこれである。笑うなという方が無理だろう。笑いを噛み殺すため、生まれたての子羊のようにプルプル震えながらページをめくるという、どこからどう見ても不審者のそれだった。

ただ単にお下劣なだけであれば良い。問題は、文章からにじみ出る知性だ。現代の日本人にはとっつきづらい科挙制度の仕組みを、我々に馴染みのある日本の大学受験のシステムに照らし合わせて説明するなど、本来難解なものをストレスなく読ませるその技術。明らかに、佐川先生は「分かって」書いている。

慌ててページをめくる。滋賀県生まれ、大阪府在住。京都大学文学部卒業――。プロフィールを読んで、全てを理解した。東京大学と並ぶ、日本最高峰の大学。しかし、文章からほのかに薫るその知性はあくまで控えめなもので、むしろ下劣な内容で消臭している感すらある。なるほど、そうきたか。

同じことを早稲田卒の作家がやったら「いい年した大人になってもまだ下品なことが面白いという価値観から抜け出せないのか」と眉をひそめられるだろう。これが慶應卒なら「自分は慶應だけど敢えて下品なことをやっているという自意識がキツイ」とAmazonレビューで酷評されること請け合いだ。しかし、京都大学卒という権威をまとった瞬間、それは「分かってやっている」という評価になる。それほどに、5教科7科目の価値は重い。

よろしい、それならば私も本気で向き合おうじゃないか。表題作でもある「清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた」を読み終えた私は、本を鞄にしまった。この本は、家で一人で静かに読んだら負けだ。あえて公共交通機関の中で読破してやる。誰にも理解できない、絶対に負けられない戦いの始まりである。

ある日、私は大江戸線で都内を移動していた。平日午後の大江戸線は空いている。自作のエロ漫画をめぐる少年たちの争いを描写した「少年激走録」をニヤニヤしながら読み終える。残念だったな佐川先生、この程度なら私は耐えられるんだよ――。そんな自信は、次の「すばる文学賞三次通過の女」で完膚なきまでに覆される。

「僕が頷くと、彼女はヤンチャな深田恭子ボディを僕に乗せて、手でペニスをつかみ取り、あっという間に、僕に喪失の感慨を抱かせるいとまも与えず、ズッポリとマンコにハメてしまった。

「ふざけるなよ!!」

大江戸線の車内で、私は叫んでいた。向かいの席のお婆ちゃんが、心配そうな顔でこちらの顔を覗き込んでいた。

「マンコはさすがにズルいだろ!!」

私の魂の咆哮から逃げるように、お婆ちゃんは席を立って隣の車両に移った。

お前、こんなこと許されると思ってるのかよ!文芸書だろ、これ。インターネットじゃないんだぞ!なんだよ、マンコって!いい年して、やって良いことと悪い事の区別もつかねーのかよ!みんな、分かってるんだよ。それが面白いって。でも、我慢してるんだよ!それが社会人ってやつだろ!そもそも深田恭子ボディってなんだよ、そういうのがOKなのは実話系だけって決まってんだろ!

「あの、大変言いづらいのですが、固有名詞は訴訟リスクがあるので…」

初回の打ち合わせで、申し訳無さそうに話すKADOKAWAの編集者さんたちの顔が思い浮かぶ。弁護士のみなさん、ここです!こいつです!

慌てて版元を確かめる。「株式会社集英社」。その7文字は、私の心を折るには十分だった。日本、いや、世界中の少年たちに「友情・努力・勝利」の素晴らしさを教えてくれた少年ジャンプの出版社が、こんな有害図書を発行しているとは。とんだ僕のヒーローアカデミアだよ、もうこの本の存在自体が社会の敵(ヴィラン)だよ。

そして更に許せないのが、下品なだけでなく、軽快な書きぶりが抜群に巧く、そして面白いのだ。特に「すばる文学賞三次通過の女」で表現された、鴨川のカップルをライフルで射殺する描写は、日本文学の新たな地平線を切り拓いたといっても過言ではない。私は悔しさで身体を震わせながら、涙を流して大江戸線の車内で爆笑していた。気がつけば車両の中には誰もいなかった。

「いや、書こうと思えば地図と拳(※)みたいなちゃんとしたのも書けるんですよ、京大卒だし。でもあえてふざけてるんですよ。だってその方が『っぽい』でしょ?」という、会ったこともない佐川先生の生霊が大江戸線の車内に現れ、私に語りかける。

(※第168回直木賞受賞作、作者の小川哲先生は東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学というすごい経歴。なお完全に余談ではあるが、私は人生初の小説を執筆途中に麻布競馬場の編集者から「地図と拳」の差し入れがあり、その圧倒的ボリュームと限界私文卒の頭脳では到底たどり着けない内容を前に「これは小説家を目指す無謀な凡人の心を折りに来ているのか…?」となった)

…少し話が逸れたが、佐川先生の紡ぐ軽快なストーリーと倫理観というブレーキを失ったかのようなパンチの効いた物語は、新たに手に入れた作家という肩書きに酔っていた私文卒の私に敗北感を抱かせるには十分だった。

佐川先生…いや、1985年生まれということはタメか。ここは敢えて佐川と呼ばせてもらおう。こうなったら最後まで付き合ってやるよ。鞄に本をしまい、勝どき駅で降りる。それは爽やかな敗北感だった。井の中の蛙、大海を知らず。作家として何を成し遂げたわけでもないのに調子に乗っていた人間の鼻をへし折るには十分だった。

勝どきでの用事を終え、トリトンスクエアで吉野家の牛丼を書き込み、都バスに乗る。ゆっくり、噛みしめるようにページをめくる。

どうしてこんなやつに惹かれてヤられてしまうのか? クソ男子にはちゃんとクソマークみたいなのつけてほしい。チ○コとかに。

「佐川ァ!なんでマンコがそのままでチ○コが伏せ字なんだよ!てめえのボーダーラインはどうなってんだよ!」

気がつけば、私は都バスの車内で絶叫していた。通路を挟んで隣の席に座っていた眼鏡をかけたサラリーマンが嫌そうな顔をしていた。私は構わず声を荒げる。

「なにがチ○コだよ、明らかにマンコの方がアウトだろ!ふざけんなよ!編集!仕事しろ!」

負けた。完全に負けた。私は、佐川恭一という人間の掌の上で哀れにも「ヤットサー、ヤットヤット」と間抜けな顔で阿波踊りを踊っていたのだ。(なぜ阿波踊りなのかは本書の「踊る阿呆」を読もう!)

自分の「本当にやりたいこと」とは何だったか。それはペンネームをロンダリングし、綺麗な話を書いて世間に評価されることか。身の丈に会わぬ銀座のクラブで「先生」と呼ばれて悦に入ることか。(※なお、後で目が飛び出るような額を払った)

さにあらず。佐川恭一という男は、己の魂を削り出し、その文章をもって世間に問いかける姿勢で示してくれた。見よ、たった137文字で日本の文壇と一発逆転を狙う若き作家達を敵に回すこの投稿を。

芥川賞受賞会見「ほんとに言いたいのは、芥川賞なんて獲っても五年、十年後には大半消えてる。正直人生を賭けるような舞台じゃないっすね。それより来月の京大受験のほうがよほど将来の成功者を生むと思うんで、しょうもない現代小説とか読んでる人いたらすぐ閉じて赤本解いて下さい。以上です」

— 佐川恭一【公式】 (@kyoichi_sagawa) February 18, 2023

「お前のやりたいことって、要するにこれだろ?」

頭の中でリトル佐川が呼びかける。気がつけば私は号泣していた。都バスの運転手が「お客様、これから車庫なので…」と心配そうにしているのもはばからずに号泣した。止まることのない涙はやがて大河となり、日本列島を水没させたのだった…(完)

ということで、「清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた」、マジでお勧めです。

佐川先生の幻のデビュー作も再発刊で近々発売予定ということです。現在、最も楽しみにしている一冊です。

という訳で、存在自体忘れて放置していた、久々のnoteでした。お粗末さまでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?