【勉強会報告】荒地派の三詩人と翻訳

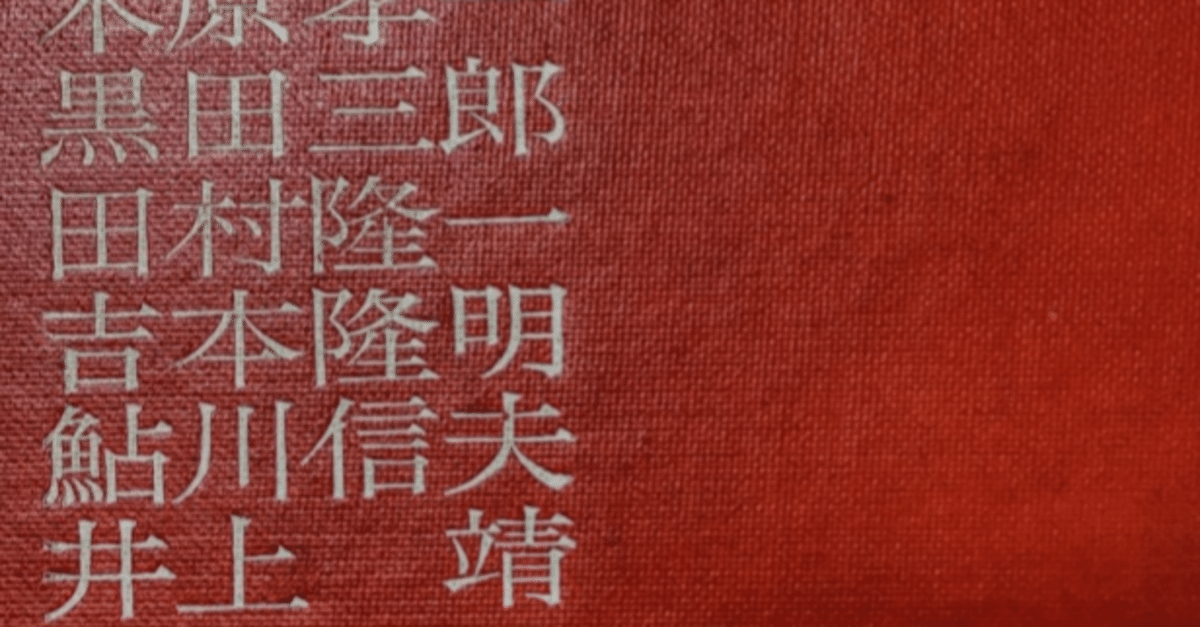

先日、6/1(火)21時~23時で、日本戦後詩を代表する「荒地派」の三詩人(鮎川信夫、田村隆一、北村太郎)について、訳文をながめたり、各詩人の生涯を調べて、発表しあう勉強会を3名で行いました。

企画から実施まで短期間だったというのに、参加者みなさま、ゴリゴリと図書を読み込み、当日はノリノリで発表してくれて、もう嬉しいったらないですよ。感謝感激雨あられ~♪

参加者の発表も聞いた上での私の理解と感想をまとめます。

■■■荒地派の三詩人と翻訳について■■■

〇鮎川信夫(1920-86)詩人。荒地派のリーダ的存在。

海外の雑誌を継続的に読んでいたため、英語の読解がとても正確。言葉のセンスも良い。やがて評論家に。エッセイの文体をながめていると、才気でとキラキラしていてファンが多かっただろうなと感じます。

〇田村隆一(1923-98)詩人。大人気!

詩人として大人気だった、ということと、翻訳ってどのように関連できるのかと考えました。

ロアルド・ダール『チョコレート工場の秘密』について、田村訳と柳瀬尚紀訳を比較すると柳瀬訳の方が正確。でも、田村訳も魅力的なところがあり、完全にどちらが良いとは言い切れない。

柳瀬訳のあとがきでは、名指しこそしていないけれど、田村訳を批判している。

〇北村太郎(1922-92)詩人。アリス訳が面白い。

エッセイには、『センチメンタルジャーニー』『空飛ぶ猫』

翻訳は、ヘミングウェイ、ルイス・キャロル『ふしぎの国のアリス』、トレヴェニアン『夢果つる街』など。特にトレヴェニアン『夢果つる街』が良い! という人が多かった。

北村『アリス』訳には否定的な声もあったけれど、わたしは気に入った。

アリスの話し言葉がリアルで無理がなくこまっしゃくれて、話の運びもテンポよくて、初めて本気でアリスに共感できたから。

北村太郎『空飛ぶ猫』は、エッセイと詩と、ご本人の書いた猫の絵や写真が載っていて、気楽に読める素敵な本です。北村太郎をみとった田村和子のエッセイもあって、うかつにも泣きます。

〇ヘミングウェイの翻訳

鮎川信夫も北村太郎のヘミングウェイの翻訳をちょっとだけ眺めました。

原文はgirlなのに、すごく世慣れした女性のような様子に違和感ありました。

しかし、当時の日本に男性と対等にやりあうgirlがいなかっら、若い女と記述できなかったのかもしれないとも推測しました。そうなると翻訳というよりも、文化の違いを持ってこれないということになるのかもしれません。

そういえば、アニメ『ルパン三世』(1971~)の、女盗賊・峰不二子あたりが、日常においてヘミングウェイの女性ばりに丁々発止で戦える女のように思います。

もちろん、放送されたからといって、すぐにそれが受容されるはずはありません。峰不二子の言動をみて育った子供が大人になって、峰不二子みたいな対等な態度もありなんじゃない?と思う人が増えてくれば…ということですから、放送から50年が経過した現代ならば、もうすこしヘミングウェイのような男女の戦いの場面も日本で受け入れやすくなるのかもしれません。

〇まとめ

この勉強会に向けて、わたしも、なるべくたくさんの詩を読み、北村太郎の本を読みました。鮎川信夫の時評も読みました。参加者がおしえてくれた田村隆一の人間としての器のバカデカさにオドロキ、鮎川信夫の死んだ友である詩人への面倒見のよさに心打たれました。

ちょうど先月の100分で名著は三島由紀夫の『金閣寺』で、

三島由紀夫(1925年-1970年)も、日本浪漫派で鮮烈なデビューを飾り、戦争で死ぬと思っていたのに、生き残ったと感じていたようです。彼の文学的ゆりかごであった日本浪漫派は戦争協力したかどで非難されて、居場所を求めて戸惑う時期があったということを知りました。

この世代にとっての「戦後」の受容は大変な課題だったのだと改めて思いました。

三島と同じ様に、戦後を「ご破算に願って」あっけらかんと生きることができなかった良心的な荒地派詩人の生き様を、この勉強会を通して、ちょっとだけ知ることができました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?