もしもショーン・ダイチが北海道コンサドーレ札幌の監督だったら

◼️4月度の PL月間最優秀監督

少し前の話になるが、エバートンのショーン・ダイチ監督が、4月度のプレミアリーグ月間最優秀監督に選ばれた。

開幕以後、毎月選定されるこの賞は、当然ながら上位クラブの監督に授与されることが多い。シーズン開幕当初、鮮烈な試合内容でリーグを席巻したトッテナム・ホットスパーのアンジェ・ポステコグルーが3回連続で受賞して以降も、ウナイ・エメリ(アストン・ビラ)やユルゲン・クロップ(リバプール)、そしてミケル・アルテタ(アーセナル)ら、CL出場を狙うクラブの指揮官が名を連ねてきた。ところが、3月と4月は少しばかり様相が違った。

まず3月には、今期からボーンマスを率いるアンドニ・イラオラが選ばれた。先期までラジョ・バジェカーノ(スペイン)を率い、財政面で貧弱なクラブをプリメーラ昇格→残留に導いた有能ぶりを買われ、プレミアリーグ上陸を果たした気鋭の若手監督だ。イングランドで指揮を執ってきたスペイン人監督の多くがそうであるように、名監督の産地とされるバスク州の出身である。

そんな彼も、開幕から9戦未勝利と苦しんだ。しかし、12月にはリーグ5試合で4勝、3月には4試合を3勝1分と持ち直し、現在は勝点48の11位。第33節終了時点で、来期のプレミアリーグ残留を確定させた。戦術的指向性については、明確に語れるほど観察してはいないので詳細には言及しないが、ラジョ時代の印象は、後方での繋ぎを重視こそすれ拘泥せず、前向きな状態にあるウィングタイプの選手に迅速にボールを渡すことを厭わない、非常にプラグマティックなやり方を採っている…というもの。

そして4月。バーンリーを10シーズンに亘り牽引したダイチ率いる古豪エバートンの順位は、このボーンマスからさらに落ちて15位。ここ数年財政規律の問題に起因してクラブ内部に少なからぬ問題を抱え、今期もまた、勝点剥奪のペナルティこそあれ、明確に残留争いの渦中にあったクラブである。

しかし、このマージーサイドの「じゃない方」のクラブが4月の6試合で積んだ勝点は13。チェルシーとのアウェイゲームでの大敗を除く5試合で着実にポイントを積み上げ、第35節、ブレントフォードとのホームゲームでの勝利を以てプレミアリーグ残留を決めた。ここ数シーズン、折からの財政危機もあって現場が常時不安定(監督の途中解任が2シーズン続いた)だったこのクラブにあっては、残留という結果以上に、戦いぶりから伝わるチームの結束力/一体感そのものが貴重な財産となった。クラブへの忠誠心の高さを讃えられることが多い地元ファンにとっても、大きな励みになったのではないか。それをもたらしたのは、他ならぬダイチ監督である。

⬛︎ダイチ監督による「モダン」の没却

さて、そんなダイチ監督の戦術的指向性だが、所謂オールドファッションの英国式スタイル、と語られることが多い。筆者も、大枠では同意する。ただ、教本に書かれているオーソドックスな手法を、文字通り「凡事徹底」することにより披露されるチームの振る舞いは非常に機能的で、たとえば「キック・アンド・ラッシュ」という、古き良きイングリッシュ・フットボールのあり方を示すいちフレーズが含意する「偶発性」とは程遠い緻密さが感じられる。

4-2-3-1/4-4-1-1、4-1-4-1/4-5-1。4-4-2からの派生系を用いた中盤中央の封鎖からスタートし、敵の前進をサイドで食い止める規則的な各人の縦横スライドと、4-4の2ラインをPA前にしっかりと待機させてのクロスボール対応には原則運用の漏れが無く、観察者に指導者が選手を掌握できていることがよく伝わる。もちろん「待機」が全てではなく、クロスボールの落下点への確実な横移動の習慣化というディテールが必須なのは言うまでもない。

主将シェイマス・コールマンの状態が安定しない右SBにおいてこそ、そのコールマンよりも歳上のアシュリー・ヤングとネイサン・パターソンによる定位置争いが見られたものの、それ以外の3名は右からジェイムズ・ターコフスキ、ジャラッド・ブランスウェイト、ヴィタリー・ミコレンコで固定。ターコフスキはバーンリー時代からの指揮官との盟友である闘魂型のCBである一方、ブランスウェイトは左利きのキックに優れる現代型CB。キックの質こそ元より高かったものの、痩身ということもあってパワー負けすることが多かったが、先期のPSVへのローン移籍を通して大きく成長した。加入当初こそ守備面でのスピード対応に不安を覗かせていたウクライナ代表のミコレンコもすっかりイングランドの水に馴染み、左足のキックの質はもちろん、さすがディナモ・キーウ出身と唸らされるポジショニングセンス(被カウンター時の絞る位置が絶妙)を見せてくれる。そして、狂い咲いた状態のGKジョーダン・ピックフォードの驚異的なセーブ力に、歯噛みさせられた経験のない他クラブのファンはおそらく不在なはずだ。

そして、ダイチ監督が他の誰にもまして驚異的に映るのは、決して色気を出さないところだ。自身のやり方をプロアクティブな方向に進化させようという野心が感じられない。残留争いをしたうえでの残留。それしか眼中にないとばかりに、攻撃面で「いいサッカー」をしてやろうという欲を出さないのだ。

前進手段は、専ら後方からのロングボール。この点でも、ピックフォードとブランスウェイトの存在は大きい。最前線でCFドミニク・カルバート=ルウィンがこれを競り落とし、トップ下のアブドゥライェ・ドゥクレが拾ったところから攻撃が始まる。そして、ドゥワイト・マクニールとジャック・ハリソンが主に務める両ウィングにはいずれも、SBからのフォローを要さず、単独でボールを失わずに前に進め、フィニッシュに直結する仕事を完結することが求められている。

CMFの一角ジェイムズ・ガーナーは、低い位置でボールを失わない正確なボールコントロールとロングキックでカウンターを発動させるとともに、セットプレイでも重要な役割を担う。彼のパートナーであるセネガル代表の英雄イドリッサ・グェイェはボールハントに特化した典型的なボールウィナーで、CL常連のパリSGから古巣の危機に勇躍舞い戻ったこともあってファンからの支持が厚い。前任のフランク・ランパードが(分不相応に)組織的なボール保持時のクオリティを高めようとする過程で重要な存在だったベルギー代表アマドゥ・オナナはバックアップとしての立場に落ち着いてしまったが、よりモダンなサッカーを志向するクラブにとっては魅力的な人材であり、移籍の噂は絶えない。適正価格での現金化が、来期の補強予算捻出のためにも望ましいだろう。

シンプルに整理され、デザインされた非保持状態の安定性によって、上位陣に勝利することを無理に求めず、近い立ち位置にあるクラブ同士での対戦で確実に勝点を拾うことを主眼に置くサッカーは、その実、非常に繊細な代物だ。自陣でのブロック形成時の選手間の適切な距離や、ボールの位置を認知したうえでの適正ポジションへの移動といったタスクを、所謂「身体が覚え」ている状態にするには、弛まぬトレーニングでの習慣化が必須なのだろう。それゆえに、彼らは限られた時間をそれらへの徹底に費やす。新スタジアムへの移転という華々しい出来事の裏で、少なくとも向こう数シーズンは厳しい財政面でのやり繰りを強いられるエバートンに、高望みは禁物だ。残留争いをしたうえでの残留にとにかく適した現状の手法は、彼らにとって最良の手法と言える。

⬛︎4-2-3-1の札幌

さて、北海道コンサドーレ札幌である。

筆者は本noteで、屡々この出身地のクラブのやり方に対して多少の疑問を含む考察を試みてきた。そして、生来の判官贔屓の気質から、マンチェスター・シティやリバプール、バルセロナといった典型的な強者でなく、アンダードッグの立場のクラブに肩入れしがちな筆者は、彼らの試合を観察する中で、(あくまで相対的な)弱者が生き延びるためには、奇抜なアイディア以前に普遍性のあるやり方の練度向上がまずは必要である、と考えるようになっていった。

それが嵩じた結果、イタリアでの観戦経験をまとめた前回のテキストでも述べたように、筆者の関心は今、主として守備、ボール非保持の状態における具体的な組織運用のあり方に集中している。このような興味・関心から、筆者にとってエバートンは、イングランドにおける「マイチーム」であると同時に、北海道コンサドーレ札幌に不足しており、尚且つ付加されてほしい要素を炙り出すためのサンプルという位置づけになっていった。そして、試合を追うごとに安定感を増していくエバートンへの評価から、掲題のような想像をしてみることにした。極めて稀な例とはいえ、例えばボローニャが実証するように、前衛的なビルドアップ手法を含む魅惑的な攻撃と、堅牢な守備とは決して両立しえないわけでもない。ペトロヴィッチ監督の手法への適合性を基準として選ばれている選手たちが、全く異なる思想を持つ指揮官に指揮された場合にどうなるか?その問いへの回答から、何某かのものが見えてくるはずだ。

もちろん、プレミアリーグのクラブで指揮を執るダイチ監督が、実際に札幌でそうする可能性は万にひとつもあり得ない。この試みは単なる妄想であって、彼を監督にせよ!という要求でも提案でもない。札幌ファンの中にも、プレミアリーグを愛好している人はそれなりにいると考えられるが、その中に、マージーサイドの「じゃない方」に入れ込んでいる人がどれくらいいるか。だから、大半の人にとって、以下に記載することは単なる駄文となるだろう。

以上の点をお断りしたうえで、以下に、ショーン・ダイチが北海道コンサドーレ札幌の監督であったとしたら、スタメンに選考されるであろうメンバーを記載する。札幌のメンバー構成はもちろん、24年シーズンのそれに則るものとし、フォーメーションは23−24シーズンの最も長い時期に亘ってエバートンの基本布陣であり続けた4-2-3-1/4-4-1-1を採用する。なお、特記するまでもないとは思うが、()無しで氏名が記載される選手がスタメン、()内のそれがサブという位置づけである。

GK:菅野孝憲(阿波加俊太)

DF:駒井善成、馬場晴也、岡村大八、菅大輝(家泉怜衣、中村桐耶)

CMF:深井一希、宮澤裕樹(小林祐希)

OMF:浅野雄也、荒野拓馬、長谷川竜也(近藤友喜、青木亮太)

FW:大森真吾(鈴木武蔵)

GKの人選で迷うことはないだろう。シュートストップ能力とキックの質とを総合した場合に、菅野が最良の選択であることは論を俟たない。問題は第2GKだが、シュートストップ能力では阿波加も一定の能力を持っていることが、リーグ戦3節の浦和戦で証明されている。ショートパスやドリブルの能力が際立って先鋭化されているタイプの高木との比較において、見劣りはしないと判断した。

DFラインの構成は少々歪になった。今期のパフォーマンスを考慮すれば、馬場を右SBと見做すことが妥当だが、馬場を右SBのスタメンに配した場合、純正のCBがベンチに不在となる。宮澤は後述する理由で中盤に回さざるを得ないので、馬場にCB(岡村とは左右を逆にしてもらうかもしれない)を担ってもらい、その分空く右SBに駒井を置くことにした。どのポジションでも必須タスクを演じるだけの能力の幅と、旺盛な敢闘精神を有する駒井には、ベンチに控えていて欲しい気もするが、現状のメンバー構成を前提とした場合には右SBに配さざるを得ないと判断する。G大阪から加入した高尾について、ファンからの評価は総じて低いようだが、札幌の現状のやり方自体への適性の問題という可能性もあるため、フェアな評価をできる状況にない。

他方、左SBとしての菅の起用には異論が出にくいはずだ。ダイチ監督の手法におけるSBの最重要タスクは、ウィングの後方待機によるリスク管理となる。絞るべき時は絞ってカウンターを阻止する、ウィングの仕掛けが詰まったときにだけひょっこり顔を出してさりげなくボールの逃しどころとなる(この観点からは、駒井の右SB起用は明らかに勿体ない)…現状、札幌で求められている仕事とは少々異なるが、このような仕事も十分にこなせることは札幌の試合を見ていれば明らかだ。単純なスピードでは菅を上回り、ボール扱いにも非凡さを見せる中村は、ベーシックなやり方の中では意外と居場所の確立に苦しむかもしれない。まずは左SBとして、菅のバックアップという立場に置くのが無難だろう。

一列上がって中盤のセンターでは、ポジショニングの厳格性が求められるうえ、低い位置でボールをシンプルに運べる能力も求められる。このことから、まず交通整理役として宮澤で一枠が埋まる。パートナーは深井。ボール扱いも巧みであるし、カウンターを発動させようとした状態からのミスに起因するピンチにも対処できるボールハント能力を有する。バックアップは小林か。選手間の距離がコンパクトに保たれるやり方であれば、本人も認める鈍足も問題にはなりにくく、むしろボールコントロール力が狭いエリアからの脱出に際してフルに活かされるのではないか。攻撃力を高めなければならないシチュエーションで働いてもらうことが期待できる。なお、このポジションに駒井や馬場を起用することも可能だが、前者についてはその持ち味ゆえに持ち場を頻繁に離れることが予想されるし、後者については頭数の少ないDFラインでのプレイに専心願いたいので、このポジションの頭数には加えないこととする。

ウィングについては、突破力+フィニッシュワークまで持ち込む能力の合算値を選定基準とすれば、それほど疑問の余地は無さそうだ。浅野は突破に特化したタイプではないが、そのぶん俊敏性とシュートセンスに優れる。長谷川は浅野とは異なり、より安全にボールを前進させるために手段として、ドリブルを活かしてくれそうだ。バックアップとしては、右サイドからの仕掛けの能力が高い右利きのドリブラー近藤がスクランブル要員として、チーム随一のボールコントロール力を持つ青木を、ピッチ上で起きている「動脈硬化」の解決ツールとして、それぞれ位置付けられようか。左側に置けるドリブラーとして、新人の原も捨てがたい。また、この位置にも、駒井をコンバートすることが可能だ。

⬛︎荒野拓馬の天職とは

最後に前線。鈴木でなく大森を推すのは、ダイチ監督の手法においてCFに要求されるのが、何にもまして空中線の勝率の高さだからだ。金健熙は落下点でのパワーでの競り合いに敗れるケースが散見され、純粋なポストワーカーとしては幾分信頼性に欠ける。そして、今期初頭、スタメン出場していた鈴木は、前所属時代よりもボール落下点へのポジション取りや相手を背負うプレイに対する進歩ぶりを披露してはいたものの、あくまでローン選手であることと年齢面について一考の余地があると判断した。よって、大森の成長に賭けてみたいと考える次第である。もちろん彼とて、当のカルバート=ルウィン(通称「ドム」)のように、空中で静止しているかのようなプレイを出来るとは思わないが、順天堂大時代から、ボールサイドに動いてボールを収めるのにはとにかく長けていた。使い続けることで「ドム」のレベルに近づいていくことを期待しての判断である。

さて、荒野である。

ここ数シーズンで、荒野のポジションはすっかりCMFに定着した。理由はある。敵のキーマンに対する激しいマーキングはもちろん、保持の局面で、3-4-2-1から4-1-5への変形に際して、意図的に拡大させたスペースを突き抜けるドリブル能力があるからだ。札幌に、例えば青山敏弘や阿部勇樹のような正確、かつ速いロングパスを繰り出せ、尚且つ中盤センターへの適性を有する選手がいないのは、ペトロヴィッチ体制初期から変わらない(福森は後方でなければ使えない選手だった)。それゆえの、パスの飛距離でのショートカットができないぶん、スペースをドリブルのスピードで突っ切るための荒野あるいは駒井であり、さらにはかつて彼の一列前で猛威を奮っていたチャナティップであった。

通過できないぶん、降りてきたチャナティップの推進力を活かす

求められるようになっていく。高嶺在籍時には彼からのパスが武器だったが

この点で、荒野は実によく働いている。ボールサイドへのサポートの動きは迅速で、ボールを素早く引き取っては素早く捌くプレイを休まずこなす。プレッシングでも敵の要人へのマーキングをきまって担当しているので散々動かされているのだが、それでもなお、前後左右各方向への移動を続けられるタフさは唯一無二だ。試合中、ペトロヴィッチ監督が頻りに彼の名前を叫ぶことが笑いのタネにされる時期があった。荒野の持ち場はピッチの全域で、ひとつのアクションが終わったあとでも休まず次の仕事場、ボールの近くに移動することが求められていることの象徴であろう。

その一方で、低い位置でプレイしているときの荒野のプレイがピンチを招くこともある。ペトロヴィッチ監督のやり方に忠実に、迅速に捌こうとしたボールが、敵に渡ってしまうケースが散見されるのだ(パスの出し先が危なそうな状況でもプレイをキャンセルしない、というように見える)。荒野がボールを引き取った局面では、他の選手も我こそはと前に行く準備をしているから、彼のパスミスは敵の速攻の起点になる。それでも、彼にCMFとして多くを頼らざるを得ない背景には、前述したスペースの大きさと推進力との関係や、高嶺朋樹の移籍や、よりパスが精緻な宮澤の序列のいっときの低下など、種々の要素が関係しているのだが。

さて、エバートンをサンプルとして見ていると、いるのだ、荒野が。それも、より欠点は出にくく、長所はよりふんだんに表現された状態の彼が、である。パリ生まれのマリ代表、今年1月のアフリカ・ネイションズカップへの参加を、勝点減点処分下の緊急事態にあるチームでのプレイに専念するために辞退した魂の男にして最重要人物、アブドゥライェ・ドゥクレだ。

彼の仕事は、まず第一にプレッシング初期段階で、敵のCMFへのパスコースを封鎖すること。「ドム」の仕事はCBへのアプローチくらいだが、ドゥクレが彼の背後でしっかりと敵の中盤のセンターにいる要人へのパスを封じているので、ボールは容易にサイドへ誘導される。動きの量は少なく見えるが、敵の位置に合わせて小刻みに立ち位置を変える必要がある。前述した縦横スライドの規則性が意味を持つのは、初期段階でしっかりとサイドへの誘導がなされていればこそ。この地味ながら非常に重要な仕事を、質量ともに高いレベルでこなすのがドゥクレだ。

ボールサイドに近いセントラルMFだけでなく、他方のセントラルMFや、逆サイドのCBも

注視する必要があるので、頻繁に足を動かすことになる

第二に、後方からのロングボールを「ドム」が収めるか、あるいは彼が少なくともボールに触れることを前提として、こぼれ球を回収して二次攻撃に繋げること。サポートはあってもせいぜい、カウンターに目敏く出ていった両ウィングの一方くらいだから、彼は独力で時間を作り、味方の上がりを待ち、さらに望ましくはボールを前に進める必要がある。足元の技術が高いほうではなく、所謂クリエイティブなタイプではどう見てもない。その代わり、長年のプレミアリーグ生活で培われていた体躯の強さと、CMFを長く務めていたこともあってかボールを隠すプレイは一定の水準にある。そして、18位で迎えた22−23シーズンの最終節に起死回生の決勝弾を叩き込み、チームを残留に導いたように、勝負どころではフィニッシュに絡むこともできる。

そんなドゥクレのプレイに頼もしさを覚えながら、筆者は常々思っていたのだ。これ、荒野の天職じゃないか、と。

そもそも、20年にペトロヴィッチ監督の大号令のもと、非保持時の基幹戦術が現行の「オールコート・マンツーマンディフェンス」に切り替わった当初、荒野のポジションは専ら最前線だった。駒井・チャナティップを含む3名でラインを形成してミドルゾーンへのパス精度を落とさせ、そのパスを受けた敵選手を札幌の中盤以下の選手たちが捕捉するというやり方が採られていた。荒野はさらにこのあと、プレスバックして敵のキーマンをマークする仕事も追加されており、現状とは内容こそ少々異なるものの、その労働実態はやはりかなりのブラックぶりだ。そのレベルの労働に比べれば「トップ下の位置で敵のCMF周辺のスペースを封鎖する」という仕事においては、負荷はかなり低減されるはずだ。枠に飛ぶか否かはともかく、シュートへの意識、ゴール前に飛び込む意識も旺盛な荒野のことだから、セカンドストライカーとしての仕事も十分にこなせるはずだが、その仕事に必要な体力を残しておけるのではないか。そして、パスミスが生じた場合のリスクも、後方よりは前線に近いエリアの方がまだ低い。彼の特徴が組織のメリットになる度合いがより大きいのは、下り目よりむしろ、前線での起用ではないだろうか。

この荒野のバックアップとしては、中盤の下り目と同様に、小林を充てることが考えられる。元来前めの選手であり、運動「量」こそ少ないものの、ボールホルダーが意図しているパスコースにサッと入ってそのパスを諦めさせることなど、ガーっと走ってアプローチすることに依拠しない、実効的な圧のかけ方にはセンスもある。もちろん、青木や浅野を置くことも可能だ。

⬛︎まとめ

以上の通り、自分なりに解釈したショーン・ダイチ監督の指向性に、札幌の現行メンバーを当てはめてみた。このチームの戦い方は、概ね、下記のようになるだろう。

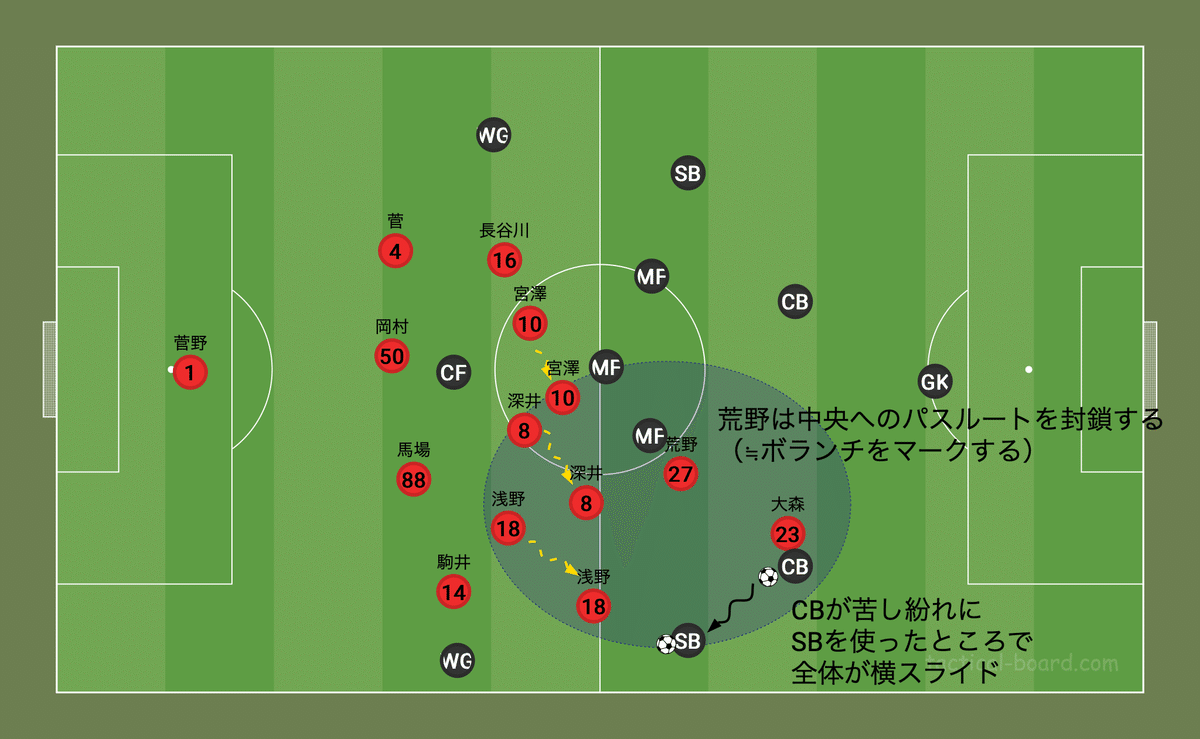

まず、非保持のフェイズでは、ワントップの大森/鈴木によるカバーシャドウを伴うCBへのアプローチと、荒野によるミドルゾーンへのパス封鎖からサイド誘導が開始される。このとき、SH/WGは縦スライドを急がない。荒野の背後のスペースをケアする宮澤と深井が上がるアクションの方が優先され、SH/WGは迅速に絞れるよう元の位置をキープする。中央へのパス出しを牽制され、出しどころに困った敵が、タッチライン際に立つSBにボールを渡した瞬間が、SH/WGのスライドのタイミングとなる。そして、全体で均等な間隔を維持しながらの横スライドで、勝負パスの精度を下げさせる。広く普及する方法論であるダイチ監督のやり方においては、自身のポジショニングはボールサイドに近い味方のポジションに応じて自動的に決まっていく。現状のペトロヴィッチ体制下でのやり方が内包する、その場その場でのアドリブの必要性が下がるぶん、選手の認知負荷は下がり、迷いが減るだろう。ラインコントロールにより敵のプレイエリアを狭めることも容易になる。多分に希望的観測ではあるが、好き放題に敵に操作される無惨な失点の減少が期待できる。もちろん、このやり方とて完璧ではない。例えば、トッテナムがそうしてきたように、SBが「偽」ることで、中央でのプレイ要員を増員してきた場合には難儀を強いられるのだが。

他方、保持のフェイズ。首尾よくボールを奪えれば、素早くワントップの大森か、その背後の荒野にボールを預ける。2名ともボールをキープし時間を作る能力については申し分ない。素早くフォローしてきたSH/WGの一方にボールを預け、極力長い距離を運んでもらう。右では、荒野に積極的に右奥のスペースへランニングでしてもらい、それにより生じるスペースに浅野がカットインする。長谷川にはアイソレーション状態を敢えて提供し、思う存分仕掛けてもらう。こんな活かし方が考えられる。もちろん、浅野と長谷川には、SBが上がってきた後にはPA内に入ってストライカーとしても振る舞ってもらう必要がある。宮澤と深井には、専らPA外での待機をお願いすることになるだろう。

ただ、これでシーズンを通して戦うにはかなり心許ない印象だ。特に、ダイチ監督のやり方を成立させる大前提であるタワー系CFの不在が困難さを印象付ける。バーンリー時代はサム・ヴォークスやクリス・ウッドといったこのタイプの選手が重用されていた。今期のエバートンも、カルバート=ルウィンが復調するまではかなり苦しい内容の試合を続けていた。属人性を排除して組織としての再現性を…という決まり文句は現代サッカーを語る際にしばしば登場する常套句だが、サッカーのモダン化を歯牙にも掛けないダイチ監督は何の躊躇いもなく超・属人的なサッカーを志向しているわけだ(苦笑)。

それ以外にも、編成上の不安を感じさせるポイントが2点ある。まず、純正のCBの頭数が足りないこと。4バックを基本布陣とするチームなら、スタメン2名+バックアップ2名の計算できる4名を最低限用意しておくものだが、札幌においてはCMF兼任で実際にはSB的な振る舞いの多い馬場と、プレイ時間が短く計算の立ちにくい西野奨太を加えてようやく4名(ベーシックな4バックを敷く前提下では、中村の立場はどうなるだろうか?)。中盤の中央についても同様で、中央を逸脱した状態でのプレイにこそ個性が発揮される荒野や駒井に多くを依拠している状態であることから、稼働率に不安が伴う深井に大きな期待をかけざるを得ない。小林や駒井を宮澤のパートナーに据えた場合、他ポジションに影響が出るように思われるなど、こちらも頭数の問題もある。札幌が現状のメンバー構成のまま、ベーシックなやり方を採る監督に現場を託しても、託された側が少々困りそうな編成だ。別の角度から言及すると、札幌のやり方が一般的なそれから大きく乖離しているということでもある。

そして、例えば荒野のように、持っている個性に照らして必ずしもベストの仕事を与えられていない選手がいるようにも思う。手法そのものが特殊かつ固定的である以上、それを実践するパーツの質を上げていくことが、すなわちチーム力の向上であるはずだが、札幌ではむしろ、パーツの質が徐々に下がっていったし、さらに離脱したいく人かの選手が、その存在自体が戦術上の必須要件である重要すぎる立場であったことにも、もしかしたら目が向けられていなかったのかもしれない。チャナティップが抜けたことで、"4"と"5"の間を突っ切るカウンターが脅威になりにくくなったし、ではさらにその前に、と思ってもそこにロペスとジェイ・ボスロイドは不在。そして、高嶺に加え、田中駿汰とルーカス・フェルナンデスという、低い位置からその前にボールを出す工程で活きる技を持っていた選手も抜けているのだ。荒野に、最適と思われる前線においてでなく、むしろ後方で仕事をしてもらう必要があるのは、チーム編成上の問題だろう。

元より、札幌の"4-1"による敵のハイプレス誘引→GKを使ったプレス回避、というやり方は、ミドルゾーンに構えられた相手を動かす手法への応用が困難である。それでいて、同じハイプレス誘引を行っても得られる果実が減っていたこと、すなわち、編成の偏りぶりは相似形を維持したまま、選手の質に起因して実践レベルが下がらざるを得ない状態になっていたことを、札幌の強化部門はどう捉えている/いただろうか。予算との兼ね合いはあるだろうから、これ以上の言及は避けよう。ただ、筆者の目には、現状が「得られるメリットの乏しい手法に拘泥している」状態であるようには映る、とだけは言っておきたい。

単なる妄想を出発点として書き始めた記事だったが、思いの外、深刻な状況に光を当てることになってしまった。ただ、もう少し突っ込ませてもらうなら、自分がもう同じ味のサッカーに「飽き」ているのだ。「飽き」は「退屈」に直結し、見方を辛辣にさせる。習熟し、見慣れた恩恵を恩恵と感じなくなる一方で、マイナスポイントはいつまでも放置された宿痾として理解させる。現状、筆者の興味・関心がどちらかというと非保持時のあり方にフォーカスされている、という趣旨の話を上段でしたが、その変化もそもそも、この「飽き」によるものかもしれない。

自分の関心ごとを等閑にしている札幌は、いくら出身地のクラブであり、10代の頃から心血を注いできたとはいっても、前向きな評価ポイントを探すことに苦労させられるチームになってしまっている。金と時間を費やすに値しないし、そもそも、サッカーに真摯に向き合っていない、とすら思うようになっている。

ペトロヴィッチ監督自身への不満はない。戦術面の限界は上記の通りで、ベンチワークが滑ることもしょっちゅうだ。しかしそれは、ホセ・ボルダラスやニコ・コバチが効率的かつ流麗なビルドアップが設計できないのと同じように、ミハイロ・ペトロヴィッチには安定したブロック守備の構築は専門外、というだけのことだ。ミクロの部分での不満はあれど、よりマクロな次元の不信は彼にぶつけても仕方ない。マクロな領域で全体のあり方を設計し、監督から学び取るものを明確化して、強化のストーリーを紡ぐのはクラブ側だ。「超攻撃的」という旗印のもとに、具体的に何を目指しているのか。現代のサッカーをどのように解釈し、理解し、世界というフィールドでどのように生きていくつもりなのか?

ある監督に現場を預けることは、当然ながらそれ自体が目的ではなく、何かを得るための手段であるべきだ。○○ハラスメントとは無縁の人格者によって、幸福な職場環境を作ることが何にもまして優先するのなら、それも一つの考え方としては理解しよう。しかし、とてつもない速さでアップデートがなされる(あるいは「サイクル」が回る)サッカーの世界において、因果関係は定かでないが、少なくとも勝敗という客観的な指標においては結果が出なくなっていることを認めたうえで、伸び代の有無が怪しくなってきたように見えるやり方を続ける理由は何か。純粋にスポーツ的観点から説明してもらいたいものだが、将来の新監督候補として、他クラブとの契約下にある指導者の名前をボソッと語ってしまうこのクラブの最高責任者の口から何某かのそれを聞いたとして、感じられるのは、より深い落胆であるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?