歴史探偵「鉄道開業150年」を観た

NHK総合でやっている歴史探偵の鉄道回を観た。

このところ子どもが鉄道大好きになり、一緒になって図鑑の附録のDVDを見ているうちにだんだん私が鉄道に興味を持ってきて(と、カッコつけてみたがおそらく沼に入り始め…)子に教えよう、なんなら一緒に見ようと思って予習のつもりで録画してみたのだった。

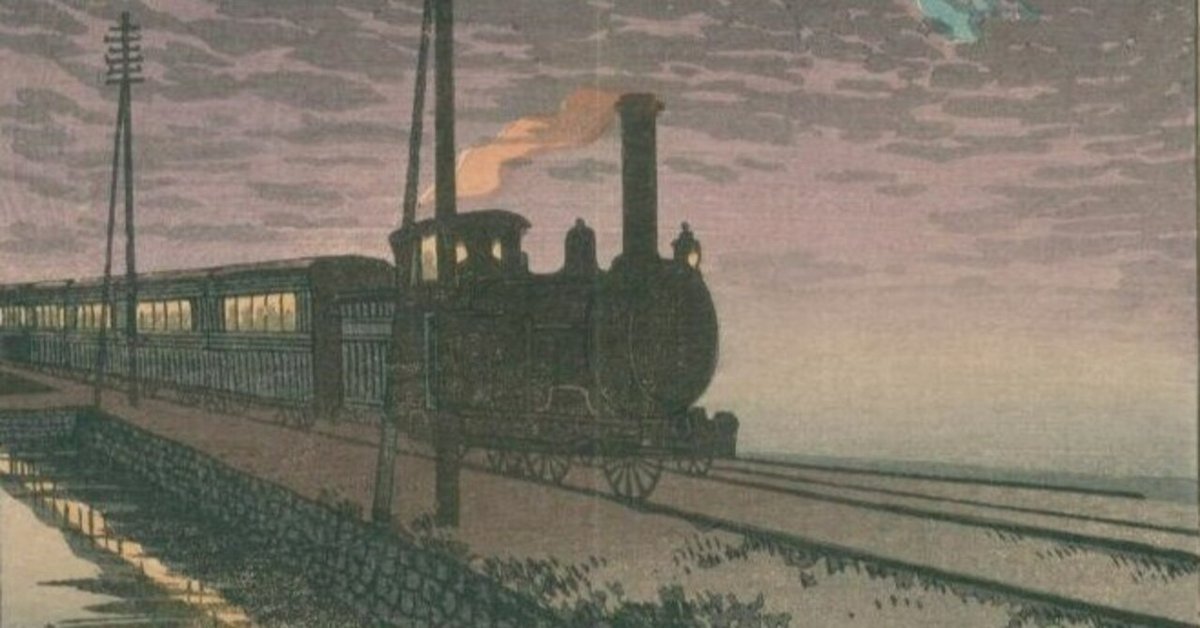

出典:国立国会図書館「NDLイメージバンク」

(https://rnavi.ndl.go.jp/imagebank/data/post-4.html)

番組では、鉄道の設置に向けて奮闘する大隈重信と伊藤博文、経済よりも近代化にはまず軍備と訴える西郷隆盛らとの葛藤、さらに明治5年、新橋横浜間の開業に向けての様々な技術の工夫が紹介されていて、さらに開業当時の鉄道の走行場面をCGで再現するという取り組みは、私も思わずどきどきさせられた。

横浜駅に鉄道が停車している明治5年当時の写真がオーストリアで発見されたと紹介されていたが、東京大学史料編纂所の研究の成果らしい。

ニュースを見てないことはないと思うのだが、子供が鉄道にハマっていなかったら、こちらの方面へのアンテナが機能しなかったのかもと思うとちょっと寒くなる。しかし、明治日本にやってきていた海外の人が当時の記録を残し、のちに母国に帰ったことで、史料が日本ではなく海外にある事態は、この間青木周蔵の展示を見た時にも感じたが、これからもまだまだ見つかる可能性はあるのだろうなあ、と思った。

あと、本当にこれはたまたまなのだが、先日、ゼミのために『米欧回覧実記』を読んでいたら、

我邦ノ如キ環海ノ邦ハ、広陸少キニヨリ、其用意甚タ薄ク、近来蒸気力ノ舟車開ケルニヨリ、陸ニハ銕路、海ニハ汽船、是ヨリ外ニ運送ノ便ナキカ如クニ思フ人モ多ケレトモ、銕道ハ費用莫大ニテ、其利ハ只迅疾ニアリ、重荷ヲ遠送スルニ、尽ク利アルニハ非ス(後略)

『特命全権大使米欧回覧実記』1巻(岩波文庫)p.276

と、鉄道に冷静(ちょっと冷めた目)を持つ久米の書きっぷりが気になったのを思い出した。どういう観察なのであろうか(岩倉使節団は、新橋の開業式のときに海外にいたからこれは見ていないはずである)。

国家プロジェクトであった鉄道を利用することで、人々が生んでいった「文化」がある。それが川崎大師の初詣だということで、平山昇さんが明治18年の新聞記事のコピーを示しながら話しておられた。

ちょっと高級感があって、ご利益にも授かれて、みんなが休みの3が日に行ったらいいというところから始まったという説明だった。誤解があったら申し訳ないのだが、お上が作ったインフラで人々が勝手に遊び始めていろんな思惑が入り乱れながら盛り上がっているうちに伝統文化になってしまったという話は、このところ「あの大ヒット〇〇開発の裏側には実は影のプロデューサーがいた」という類の文化史上の英雄史観みたいなストーリー展開に最近食傷気味なこともあって、染みる。

鉄道が変えたものとして、このほかに時間の観念が上げられていた。江戸時代は不定寺法で、昼と夜を6つの時間に分け、その1つを一刻と読んでたのが、それだと夏と冬で大幅な違いが出てしまい、鉄道の運行に支障をきたすので、24時間制という絶対の時間が導入され定着していったという説明だった。

進行役の佐藤二朗さんが「鉄道やばいね!」と叫んでいたのが印象的だった。

それで思い出したのだが、そういえば前世紀陸の孤島時代、母校の学生間では「つくば時間」というのがまことしやかに語られていた。これは、人の集まりが世間一般的な時間観念より2時間遅くても筑波だからOKということを何の根拠もなく自嘲気味に形容したものだった(人によって違いがあるかもしれないが、朝1限出たくないから自分の登校を2限からにするとか、夜の会食の一次会が20時半にスタートするとか、およそそのような事態の正当化に使われていた気がする)。思いついてインターネットで検索しても筑波大学の時間割だけが出てくるようになったから、使われなくなったのであろうか。

色々な会合の開始・終了時間が遅くても良かったのは、アルバイトに行くやつを除いてそもそも終電という概念が存在しなかったからだが、つくばエクスプレス開業で実家から電車通学してくる人が増えて変わったのだろうか。だとすれば、鉄道が変えた時間観念は本当だったということになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?