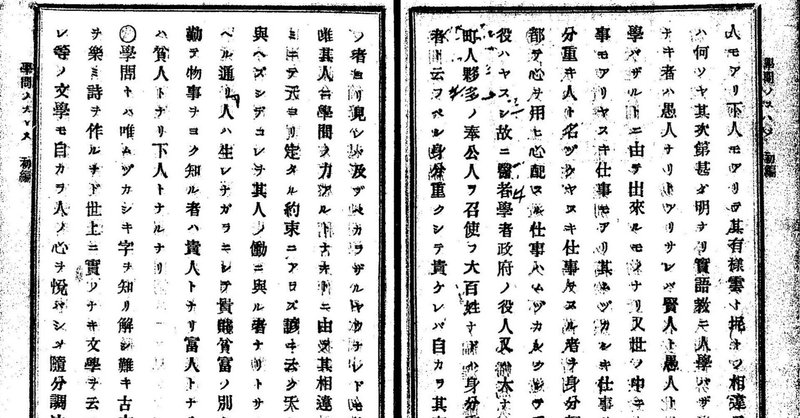

近代文語文読解練習のはじめに

学問とは、ただむずかしき字を知り、解し難き古文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るなど、世上に実のなき文学を言うにあらず。これらの文学もおのずから人の心を悦ばしめずいぶん調法なるものなれども、古来、世間の儒者・和学者などの申すよう、さまであがめ貴むべきものにあらず。古来、漢学者に世帯持ちの上手なる者も少なく、和歌をよくして商売に巧者なる町人もまれなり。これがため心ある町人・百姓は、その子の学問に出精するを見て、やがて身代を持ち崩すならんとて親心に心配する者あり。無理ならぬことなり。畢竟その学問の実に遠くして日用の間に合わぬ証拠なり。

されば今、かかる実なき学問はまず次にし、もっぱら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり。譬えば、いろは四十七文字を習い、手紙の文言、帳合いの仕方、算盤の稽古、天秤の取扱い等を心得、なおまた進んで学ぶべき箇条ははなはだ多し。地理学とは日本国中はもちろん世界万国の風土道案内なり。究理学とは天地万物の性質を見て、その働きを知る学問なり。歴史とは年代記のくわしきものにて万国古今の有様を詮索する書物なり。経済学とは一身一家の世帯より天下の世帯を説きたるものなり。修身学とは身の行ないを修め、人に交わり、この世を渡るべき天然の道理を述べたるものなり。

難しい字をしって解読しがたい古文を読むというのは福沢諭吉的には「学問」ではないのだが、一方で「人間普通日用に近き実学」に「万国古今の有様を詮索する書物」としての歴史はあるのである。

「平家物語」があれほどのアニメに、鎌倉殿の13人があれだけのドラマになったのは、たぶん「平家物語」や『吾妻鏡』がちゃんと現代語訳されてきたからだろう、という話を先日友人とした。

明治の文章というのは、現代語訳がちゃんとされていないものがほとんどであり、あるいは現代語訳があったとしても、明治時代の専門家が現代語訳したものを見つけ出すのはなかなか困難な状況にある。

それは私含めて明治史研究者が、平安時代みたいな古文の知識を必要としないでも文章が読めると思ってきた点に起因するのだと思うが、授業で教えていると、年々読めない人が増加傾向にある。しかし、日本の近現代史で卒論を書いて大学で勉強したといって、たかだか100年前の文章に歯が立たない人を目をつむって卒業させてもよいものだろうか。

それだとまずいのではと思って、ゼミで資料を作って、演習で『米欧回覧実記』を根性で格闘しながら読んでいる。それでも苦手な人の補助教材として、青空文庫などのなかから文語文を選んで私なりに読み方を説明していく近代文語文の読解練習を少し進めてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?