5月16日 将棋対局反省

終盤練習

5/16は対局無しです。個人的に終わらせたい研究があったのでそれの処理にの為にお休み取りました

配信での3局で3~4時間、note反省を書くのに2~3時間かけてるので対局の日は結構時間取られちゃうんだよね。その為の調整おやすみでした

サボりではないのよ

そして本題、終盤について考えてみた

今月は基本図①作りに専念して終盤考えるのは来月でいいって見解だったのに早速意見が変わっている。前言撤回が座右の銘でこのピボット力がねっふぃの強さだと思っている

常に組み換えて最適が変わればそれをやるのだ。note反省よりいい方法が見つかればそっちのやり方を選ぶマインドです

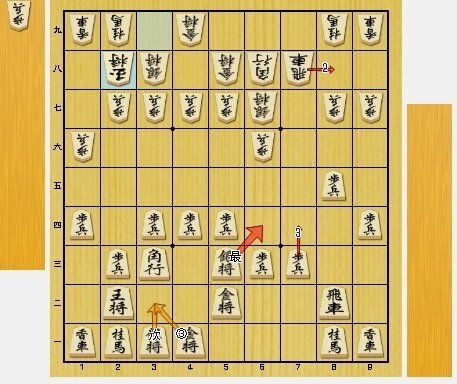

この絵を見て

汚いけど将棋の1局を表してみた

ねっふぃは序盤の基本図①作りに力を入れています(基本図①に関しては数日前にあげた序盤と中盤の記事を見てください)

なので序盤は相当正確な方だと思います。これはどんどん精度をあげていくしこれが今やっていること。問題は中盤と終盤です

基本図①から中盤に入るが、ここでの分岐、いわゆる中盤研究に関しては相当な分岐がある為一手定跡を進めるだけでもかなりの労力を要します

この1手進める成果というのはソフト研究をするだけではなく、その上で実戦で100%の確率で指せるようになって初めて成果と言える

この辺りの考え方は先ほど同様この記事見てください。前提で話しています

この数多な中盤分岐の中から一つの分岐の中盤研究を入れるのは効率で言えば非常に悪く、ここをする前に言語化・方針作り、経験の3つを使って自肩でやれる状態にしておいてからって内容でした

これが絵の中の①の部分です

次に終盤、終盤は中盤の大量の分岐から詰みに収束していくので、中盤よりかは手は広くないです

終盤から詰みまでの進行は、寄せの手筋や美濃崩し200の手筋を使い、詰め将棋に入っていく

ここで3手詰みまで簡単に出来る人と7手詰みまで簡単な人では、更に終盤目指せる寄せ形が変わるので、終盤の詰め力はあるに越したことはないということです

3手詰みを履修する目的は3手詰みの局面で詰ませられることではなく、3手詰みの局面にどう持っていくかを手前で計算できるようにする目的なんですね

7手まで安易に解ける人は複雑な局面でもここで7手詰めになるから、その局面に誘導しようと気付ける手数が3手詰みと比べて手前にあるので、終盤力で差が出るというカラクリ

手筋書はそこまでの補助線を引く為の書。

ではここの詰め将棋の部分を絵の②とします

ここでの本題が中盤の①と終盤の②を勉強するならどちらが楽ですか?という話

中盤の膨大な分岐の中で定跡を1手進める労力と、詰め将棋で3手詰みを完璧にする労力では②のほうが有用であるとねっふぃは考えます

なぜならば①は言語化・方針・経験の3つの手法による地肩指しという最終兵器が残されているからです

だから中盤研究の優先順位は最後と考えている、先に終盤終わらせるかってのがねっふぃの今の考え

だから今美濃崩し200や詰め将棋やって終盤に目を向けてるってわけです

何度も言うがねっふぃは将棋歴半年、この辺りの考え方は全てねっふぃが独学で辿り着いてる境地なので正しい正しくないはある前提です

もっといいやり方あるという場合は配信とかでコメントくれたら喜びます。

という結論を出したことで終盤詰め将棋をどうやるかを見ていく

詰め将棋

1手詰め、3手詰め、5手詰め

7手詰め以降は一旦置きで

一旦詰め将棋を100問解くのに20分を目標とする

最初は100問一時間くらいか

さきほど3手詰め50問解いたら40分かかった。100問で1時間20分

これは周回していく過程で短くなっていく、10周もしたら10周目は100問20分くらいまでいくかな

これを10周で平均タイムに直したら100問1時間と仮定しとく

詰将棋ハンドブック

1手詰め、3手詰め×2、5手詰め×3、

詰めパラ傑作選

3手詰め、5手詰め、3手5手詰め

計9冊、1800問 18時間

どのくらいで卒業レベルかは分からないので机上の空論だけどまずは1冊10周とする 1万8000問 想定の必要時間180時間

20分のタイムになったくらいで継続するかを考えようか

この180時間をこなそうとしたら一日10時間でも18日、相当の努力がいるね~ こんだけやるなら終盤確かに強くなれそうだ

実際は配信での対局と反省、個別研究の隙間で時間を捻出するので1日3時間程度しか終盤に費やすのは出来ないと思う

しかもここの時間は美濃崩し200や寄せの手筋、凌ぎの手筋等にも割きたいので、手筋書を1時間としても詰め将棋に費やせるのは1日2時間といった感じ

サボらずやったとして180時間やりきるには3か月かかる計算

結構きついかと思ったけど3か月で5手詰めまでは完璧に出来る可能性があると考えたら意外と安い???

目標2025年6段、まだ2年あるので3か月で5手詰め終わるなら次の7手、9手も手は出せるペースだ

ここまで出来るなら7手詰め以降にも手を出せるかもだし、それか週の対局日を一日潰してその日は終盤勉強に充てる日にするのもありかもしれないな

今日も配信お休みして研究に使う日にしてるし、これはありだ

やり方変えるかもしれないけど一度これで行ってみる

そしてこれは一応来月頭からガッツリやる予定で、まずは寄せの手筋と凌ぎの手筋、穴熊の手筋系を今月やろうと思っている

理由はこれらの一周目はかなり考えるので一問当たり時間を喰う予想をしている為。とくに凌ぎの手筋は軽く見たけど一切分からなかったのでヤバそう

2周目からは軽減されて暗記の様相になるはずなので、そこまでは一旦手筋メインで一周目終わらせてしまおうかと思う

美濃崩し200は一周したので今は寄せの手筋解き中です

総括

・一日3時間は終盤勉強に使う

・詰将棋は1冊を10周くらい周回目安に100問20分で最終的に解けるくらいを目標に行う

・無理だったら15周も20周もやる

・ここまでやってまずは5手詰めまでは容易な肉体の状態にする

・まずは手筋書一周目優先

・3か月後、8月末完了目標

以上!

要するにタスクとしては毎日200問詰将棋解く+手筋書周回

筋肉すぎてタスクが終えれない可能性もあるので、毎週1日対局をしない日を設ける可能性高って感じか

三間美濃について

前回までのまとめ

・美濃囲いの速度を遅い順から1~4速とする

・▲77角/△33角と▲57銀/△53銀は角上がり優先

・▲66歩/△44歩と▲78銀/△32銀は▲66歩/△44歩を優先

・1速△35歩は射手の構えで火力を出せる

・2速△35歩は射手の構えは間に合わないので左美濃を作り様子見

1速~4速概念は前回の配信でギア2~ギア5と呼んだ方がカッコいいのではないか?というねぴリスのコメントに感動して今度からこれで呼びます

1速=ギア2 4速=ギア5

ワンピ好きなので!!!!!

ギア4

今回はギア4(3速)から見ます

先手の▲39玉型はまだ囲いとしては成立していて固い、対して後手の△62玉は囲いに不安がある。これがどう違いが出るか

速度としてはかなり早いのでしっかり見る必要がある

△62玉の場合ここは左美濃の▲78銀でも問題はないが、先手と合流させている

ここで△32銀を指してしまうと▲95角からそのまま▲73角成特攻する筋

がある

軽く分岐をみたが、まず△62銀型は▲39玉型と比べて速度自体は一緒だが、囲いが弱すぎて捌きあいになった際に一気に危なくなっていた

なので後手のギア4は危険で、ソフトではすぐに△71玉を指させようとしていた

そして攻め形としてはこちらが左美濃にも射手の構えにも組めていない為、速攻で飛車先交換をするのが攻撃力が高かった

ここで一つ疑問が生まれて、例えばこの端歩を突かされた後に三間側が玉を一つ進めた(ギア4→3)際、ギア3と定跡合流しなくなるのではないか?という話

どういうことかと言うと

ここで△94歩を指さないと…?

ここで△32銀を指さないと…?

ギアとか変なこといってるからねっふぃ以外に伝わってない可能性は高いけどこういうことで、三間美濃側は玉を移動させるだけでで好きに囲いの硬さ調整と攻めのスピード調整を出来るということ

そしてこれらの石田流組み換え美濃に対して定跡化を居飛車側がしたいのであれば、このギア4→3になった際に定跡合流させる進行の駒組をしなければならないということ

だからギア4で左美濃より優先させて端歩を突くのであれば、ギア3に戻された際に左美濃にするし、ギア3で戦っている際は次の一手は端歩を強制されるということになる

ようするに定跡化せずに毎回その場の雰囲気で指すのであればこれらは要らない世話だけど、ちゃんと序盤を考えるのであればここの手順前後は気を付けて指した方がいいし、気を付けて指すと結果定跡を覚える手間が少なるということ

そもそも先手と後手の三間の石田流組み換え自体が難しく、更にギアを変えれるので複雑化している

しかも四間飛車と違い、これ一本でいいという指し方で解決できるわけではない

でもこれをギア2~ギア5という枠で捉え、手順前後の概念を理解できれば人間の記憶力でも定跡化が出来そうかもって話

とりあえず書いてるけどこれ見てる皆に伝わってるかは分からない

ひとまずギア4をまとめる

まとめ

・ギア4は先手と後手で三間側の囲いの安定度が違いすぎる為、後手は非常に危ない。後手ギア4は危険なので相手がやってきたら強く捌きあって悪くはなさそうである

・ギア4は攻めのスピードが速く、左美濃を組んでいる暇がない。端角を警戒して端歩を優先する

・ギア4はギア3との行き来が存在する為、手順前後でも駒組が同じになるようにする(定跡合流の狙い)

ギア5

ギア5はいわゆる先手▲48玉型で攻めてくる三間美濃のこと

これは理論上最速でこちらも囲いは船囲いが完成した程度で△33角も△53銀も△22玉も何も指せていない

ここで攻められたらどう対応するかは知っておく必要がある

ここで既に指し手が△74歩や△64歩も上がっている

従来の速度では△77角であったが、角上がりは5番手の手です

角上がっても評価値を悪くするわけではないが、相手の速攻を警戒してる

ここの処理を間違えると確かに三間飛車藤井システムみたいな流れもありえそうではある

だが、ここで△74歩等のソフト手順を指してしまう不都合は存在していて、△74歩に対して▲39玉とギア4に戻されると純正ギア4と定跡合流が出来なくなってしまうのだ

ここで△33角▲39玉なら△53銀で定跡合流する

なのでこの△33角は絶対に通したいし、通らないのであればこのギアシステムの根幹に関わるエラーになる

このnote書いてる労力も結構あるので本当に通したい

ここで△53銀を指す縛りが居飛車には課せられている

これがギアシステムの制約と誓約

評価値も載せて仮に飛車先交換をさせてみる

ギアシステムはここで候補にない△94歩を指すことになる

まとめ

いくつか分岐を見てみたが、先手三間も囲いが軟弱なので評価値は後手がやりやすそうではあった

ただし三間飛車藤井システムみたいな攻めも存在していて特有の定跡を覚える必要がありそうであった

実戦で都度覚えで良さそう

ここまでで共通しているのは居飛車はまず

船囲い→▲77/△33角→▲57/△53銀→▲88/△22玉→▲66/△44歩の駒組をすることが大切で、相手が飛車先を伸ばしてきても焦らずこの順序を守ることでよさそう

実際このあとどうするかというのは中盤研究の領域になるので、ここでは一度お開き、ここまでを序盤とします

今回見たのは飛車先伸ばしの手。石田組み換えには当然石田流に、銀出、5筋歩突きが存在する

次回ここをギアシステムに照らし合わせてみていく

一旦ここまで!!

終盤勉強

詰将棋パラダイス傑作選3手詰 1~50問 40分

寄せの手筋200 1~50問

今日はどんなもんかということで詰めパラの本50問やった

1手詰めの本が届くので次からはこちらからやろうと思う

美濃崩し200は全部終わったので次は寄せの手筋200に入りました

進めていきます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?