【言葉遊び空論08】アナグラム ~日本的様式の展望~

アナグラムは 特定の言葉もしくは文の 文字を 並べ替えて 別の言葉もしくは文を 生成する技法である

日本において アナグラム の名は 広く知れ渡っている

筆名 いわゆる ニックネーム などにも アナグラムは よく散見され また 今時分でいう所の 脳トレなどと 言われる いわばクイズ類では レギュラー演者の如くに 定番で登場するような 存在となっている

だが断言する

日本における アナグラムの地位は 他の言葉遊びに比べて ダジャレよりも 相当に低位である

もし 日本言語遊戯史 なる大系が 編まれたとすれば アナグラム という独立した項を 担わされるかどうか 非常に 危うく疑わしい

そもそも アナグラム という名称の用法が 不当に解釈されている 節さえある

石園座多久虫玉神社という神社があります。

この字はなかなか読めませんよね。

「いわぞのにますたくむしたまじんじゃ」と読むそうです。

しかし私はこう読むのではないかと推理しています。

「いそのにますくしたまじんじゃ」

これは一種のアナグラムではないでしょうか?

一ブログに曰く アナグラム それ即ち 文字の付加・脱漏なり と

当該ページでは 冒頭に わざわざ wikipediaに記載されている アナグラムの概要を コピーペーストしているにも 関わらず アナグラムの如何を 全く理解していない ご様子

単なる文字の付加・脱漏は アナグラムではなく 全く別の技法だ (今の所 この技法にあたる 名称は確認出来ていない)

人目を引かないように世を憚(はばか)って永らえることを狙っているのです。表現方法は独特です。アナグラム的(言葉遊び)とでも言えるでしょう。

また 一ブログに曰く アナグラム それ即ち 言葉遊び と同義なり と

これは 故・西部邁も 口走っていた 所業であったが アナグラムが技法ではなく 言葉遊びそのものを 指しているという いたく不当な拡大用法だ

(ダンゴロ と ゴロンダ)

◆

日本において アナグラムが 何故に ここまで ぞんざいな 認識のままで 今日に至ってしまったのか

西欧では逆に アナグラムは 重大な役割を 負っていた

古代における 神秘主義 錬金術 カバラ などの発展の中で アナグラムは 暗号や暗示 もしくは秘儀の手段として 展開されていた

効果と恫喝、マリノのいわゆる驚異をめがけるマニエリスム的志向の行きつく先は、このように最初の基本作業的な文字の<取り扱い>である。(中略)だが、さらにもうひとつの傾向がこれに加わる。故意に曖昧化したり、謎めいた暗号体系、秘密めかした暗示をもとめる傾向である。ノヴァーリスはいう、<謎の叡智、あるいは本質をその諸特性の下に秘匿する技術>。(中略)アナグラムやこれに類するものは、このように、たんに遊戯や気晴らし、もっぱら俗悪な頓智のために用いられるとは限らないのである。

G.R.ホッケ『文学におけるマニエリスム』

アナグラムは 極めて 秘術性の高い 技法としての 来歴がある エリートである事 ここからも お解りだろう

現代言語学の祖である ソシュールをして いっとき アナグラム研究に没頭していた という事情も これに 起因するのかもしれない

ただし 先にも述べた通り これは 古代ギリシア以来 そして ラテン語との相乗効果から 繁殖した 言ってみれば セイヨウアナグラムの話

一方の ニホンアナグラムは どうであろうか

いや むしろ ニホンアナグラムは 棲息していたのか どうかすら 実の所 疑わしいのが 実情だ

日本有史以来 アナグラム的な技法を 古典などに 見出すのは 困難を極める

言葉遊びの 祖先たる技法に溢れた 万葉集や古今和歌集などに おいてさえ 「織り込み」(物名や折句)や 「言い換え」(縁語や掛詞)は 往々にして 散見出来るのに反し 「並び替え」にあたる技法は ついぞ 目にする事は 出来なかった

アクロスティックに 折句と言ったような 相当する和名技法が アナグラムに関しては 無い事からも その事情 察し得る

中には 古代の歴史的人物の 同一人物説を 唱える手段として アナグラムで 「解読」を試みた者も いるにはいる(例:「たっちゃんの古代史とか」より『崇神天皇に封印された卑弥呼のアナグラム』)

しかしながら もし そうしたアナグラム的な手段が 謀られていたのなら 類例が他に 見られても おかしくないと思われるし 時代を経れば それが 通俗化・娯楽化を遂げて 和歌の技法に 展開されていても 良いはずだ

ニホンアナグラムは 元来それ自体 存在しなかった可能性が高く アナグラムが そもそもが外来種とさえ考えられ わざわざ ”セイヨウ”アナグラム などと称する必要も 無かったのかもしれない

西欧における 言語的秘術のトップが アナグラム(並べ替え)で あったとするならば 日本は むしろ ダジャレ(言い換え)に あったと言えるだろう

強いて 日本の文学史上に アナグラムを見出すような場合 全ての仮名文字を一度だけ 使用して作文されるものをして いろはうたのアナグラムと称して 捉えられてはいるが なんとも 研究者の苦肉の策が 垣間見れる思いではないか

場合によっては 『憎いし苦痛』 や 『十の罪 無辜 一つ墓 焼け衣 流布』のような 倒語(さかさ言葉・たいこめ)も 「逆順も文字列の並べ替えには違いない」 という見解から アナグラムとして 捉える例もあるが やはりそれは 倒語であって 一種とは言えるかもしれないが わざわざ アナグラムと称するには 疑問がある

何はともあれ 現在に至り 日本で アナグラムが 思いの外 粗雑な扱いを 強いられているのは 上述したような 歴史的背景が 影響している事は 他言を要しないだろう

(エモドラン)

◆

『ことば遊びの楽しみ』の中で 著者:阿刀田高は 次のように言う

私の見たところ、日本語におけるアナグラムは発展途上。

この見方は 上記の事情から 鑑みても 妥当な評と言える

元々 日本では ほぼほぼ 認知されていなかった 技法であるのだから それも当然の事であるが 著者は 次のような期待 というよりも 願望ともとれる 一文を残している

この先、巧みな技が加わって、悪魔があらかじめ企んでおいたように、とんでもない意味に変わるケースがたくさん現れるような気がしてならない。

実の所 日本と西欧の アナグラム観にも だいぶ 差があるように 思えるが それは 『文字列の並べ替え』によって 何を見出すか という違いで 明確に 表れている と言っても良い

冒頭でも触れたが 日本における アナグラム観は もっぱら”クイズ”感覚が強い

そこには 並べ替える事で 元の言葉とは 全く関係ない言葉が 出来上がる という面白味に 重きが置かれた 風でもある

鬼の牛、出れん(おにのうしでれん)

→ 暖簾に腕押し(のれんにうでおし)

刃物、柄が羊羹(はものえがようかん)

→ 物は考えよう(ものはかんがえよう)

急に櫛が!!(きゅうにくしが)

→ 入学式(にゅうがくしき)

『平成教育委員会』より

桑田真澄(くわたますみ)

→ 見渡す熊(みわたすくま)

陣内孝則(じんないたかのり)

→ かなりの異端児(かなりのいたんじ)

毛虫から父ちゃん(けむしからとうちゃん)

→ 志村けん・加藤茶(しむらけんかとうちゃ)

『マジカル頭脳パワー!!』より

だが 秘術・暗号の経歴を持つ 西欧では 元の言葉と 並べ替えた言葉に 特別な関係性を 見出す という習慣が 根強い

Christmas ⇔ trims cash

(クリスマス ⇔ 現金をすり減らす)

contaminated ⇔ NO ADMITTANCE

(汚染された ⇔ 立入禁止)

Statue of Liberty ⇔ built to stay free

(自由の女神 ⇔ 自由でありつづけるために建てられた)

one plus twelve = two plus eleven

(1 + 12 = 2 + 11)

日本で このような 西欧的アナグラムの性質の例を 見るとすれば

田中角栄(たなかかくえい) ⇔ 内閣変えた(ないかくかえた)

くらいしか 有名どころでは お目に掛れない

時として 短歌アナグラムにおいて 本歌のテーマや 詠み手の逸話などから 関連を見出す事が出来る といった場合もあるが 西欧のアナグラムほどの 秘術性・暗示性があるとは 言えない

柔肌の熱き血潮に触れもみで寂しからずや道を説く君(与謝野晶子)

→友達はビキニ見られず悔しさの極みで星や血を掴みあふ

[※思春期的なモチーフが受け継がれている]

不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心(石川啄木)

→疎かにされずこの頃恥じらふの少し子猫の旅釧路にて

[※石川啄木は釧路に住んでいた事がある]

君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ(北原白秋)

→呑みへ行く仕事不倫と誤解され浅草の寿司企画の危機よ

[※北原白秋に今で言う不倫による姦通罪で逮捕歴あり]

山田航『ことばおてだまジャグリング』

[※]は筆者注

(CLAUS と LUCAS)

◆

では 阿刀田高が期待するような 今後のアナグラムの発展は 如何にして 望めるだろうか

一つには 西欧的アナグラム観の 普及にあるだろう

それ即ち 大元となる言葉と 変換された言葉との間に 意味的な連関性を持たせる事にある

はぐれ刑事純情派

→ 受験は常時ハイレグ

(山田航)

古池や蛙とびこむ水の音

→ お岩跳びずずと毛残る闇深む

→ 数の子や水気を問わむいと古び

(土屋耕一)

蛍の光窓の雪 書読む月日かさねつつ

いつしか年もすぎの戸を あけてぞけさは別れゆく

→ 北の間取りかほの冷ゆる 寝つつ寒き身二日酔ひ

キスの音もしいと静か 揺れてかそけく酒は泡

(織田正吉)

といったような 突飛な別の作文世界の創出 という次元だけに 留めてはならない という事だ (あくまで 娯楽性・競技性としての意義は 認めており それらを否定している訳ではない という事は 重々ご承知を)

しかし 意味的な連関 という点については 留意が必要だろう

モ・パサン『男の一生』の 各所を 抜粋する

舞台中央のテーブルに一組の若い男女が向き合っている。

ふたりは、偶然に出会ったらしい。

男(感動したように)= The accidental!

女(感動したように)= Chance dealt it!

男は同情する。しかし、同情は愛なのか?

女 = Is pity love?

男 = Positively!

せめて夫婦の会話を──男は哀願する。しかし、女にとって、会話はただの騒々しい声でしかない。

男 = Conversation!

女 = Voices rant on.

そして、あまりにもアマグラマティックに残酷な結末。

男(沈痛に)= Desperation!

──絶望じゃ!

女(沈着に)= A rope ends it!

──紐が一本あれば、絶望も終わるでしょ!

実はこれ 柳瀬尚紀『英語遊び』に おさめられている 「モーパッサン『女の一生』の模倣話(パロディ)」であるが 男女の会話が それぞれ アナグラムになっている事は 既に お気付きであろう

このように 意味的な連関というのは 何も 本性的・風刺的なものに 限らず セリフのやりとり いわゆる 会話にも 見出す事が可能なのだ

この 応答・会話式アナグラムは 西欧(アルファベット)圏でも そうそう お目に掛れるスタイルでは ないらしい

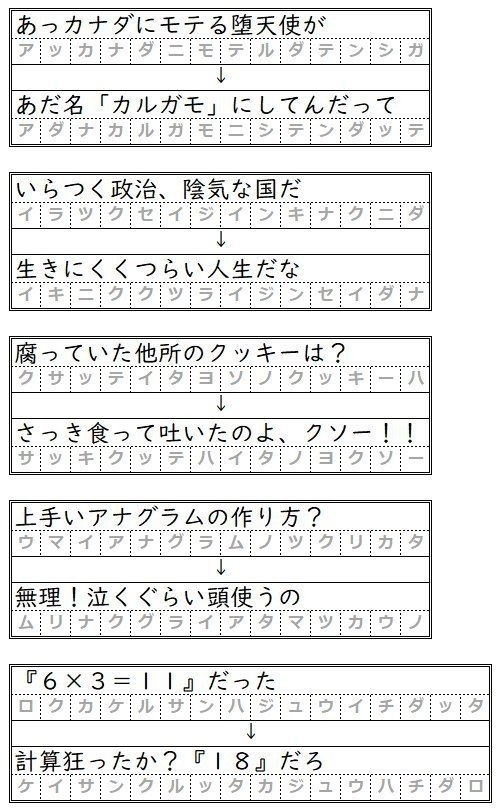

以下は 筆者の拙作

◆

西欧的アナグラム観の普及 というだけでは ややもすると 「それは安易な欧米的価値観の模倣ではないのか!!」「貴様は美しい日本語を汚す売国奴か!!」「ネコ大好き!!」 などといった ご指摘を受けかねない

安心 召されよ

先に筆者は 「”一つには” 西欧的アナグラム観の 普及にあるだろう」と言った 「一つには」と

つまり 最低でも ”もう一つ” 何かしら 案があるのだと 安直に息巻く方々には 察して欲しいものだ

何より このもう一つは 日本語の特性を 大いに 活用し得るものとなっている

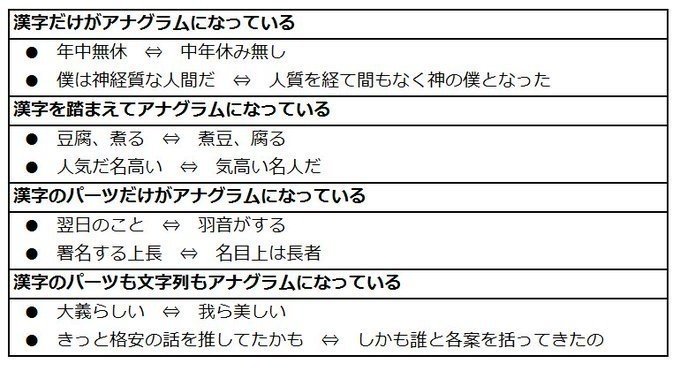

ご承知の通り 日本語は 仮名文字と漢字で 構成されている訳だが もう一つの案とは ずばり アナグラムにおける漢字の活用 である

言葉遊びにおいて 漢字は さほど 評価を持たれない というのは 以前の『回文 ~漢字的制限の発展性~』でも 同様のニュアンスで示した

そして このアナグラムという技法においても 事情は変わらない というよりは むしろ 回文に比してもなお アナグラムにおいて 漢字が活用された形跡がない と言っても 言い過ぎではない

何しろ 中国語において 全うな形での アナグラムと言える 例が 見当たらず せいぜい 二字熟語の可逆という例に 留まっているが故に 漢字のアナグラム活用は よほど 困難であるらしい事は 想像に難くない

だが日本語には 仮名文字という 強力な相方が 存在するではないか

仮名文字と漢字とを 共に駆使する事で 日本のアナグラムは より円熟し得る事が 見込まれるだろう

筆者は以前 アナグラムにおける 漢字の活用パターンを 提示し 大きく4種 考えられるとした

以下に その様式と例文を 挙げる

大きくは 『漢字だけをアナグラムの対象にする』『漢字・仮名文字両方をアナグラムの対象にする』 に分けられている

そして 漢字活用のアナグラムにおいて 特異的なのは 『分解されたパーツをも並び替えの対象となり得る』 という点であり アルファベットを主体とする西欧圏では 決して成立しない 操作であると言えよう

「部」と「陪」 「含」と「吟」 「脅」と「脇」などに 得も言われぬ歓心をときめかせた者も 決して 少なくはないだろう

パーツ単位に 細分化させた アナグラムは このような例の 延長線上に 鎮座する ものであると言って良い(上画像の中では「署」を「目」と「者」に分解している部分もある事に注意して頂きたい)

実は この パーツ単位に分解し 別の言葉が再構築される例は 韓国語のハングルにも いくつか 見出される

장수(長寿)→ 상주(常駐)

소년(少年)→ 손녀(孫娘)

김치(キムチ)→ 기침(咳)

「文字の配列を並べ替えてこそ アナグラムであったはずであり 部位・パーツにまで 解体と再構築の 手法を及ぼすのは 見当違いではないか」

ひょっとすると こうした声が 発せられるかもしれない

言われれば その通りなのだ

ややもすると それは アナグラムではなく カリグラム(図形詩)かアンビグラム(双向図)の類と なってしまうのではないか という疑念は 少なからず 抱いている事は 確かだ

しかし筆者は もし 日本式アナグラムを 滋味深い技法へと 発展させんとする意思を 抱く有志が居るならば よもや 荒療治と言われようと 敢えて 前述された例をも アナグラムであると 提言しよう

アナグラムは 「文字の”配列”のみの並べ替え」に留まらず 「文字の”部位”に及ぶ並べ替え」へと 躍進しうる力を 秘めている

◆

謎の浮世絵師と呼ばれる 東洲斎写楽の正体は 能役者である 斎藤十郎兵衛ではないか という説がある

あくまで推測だとは 言われるものの その一因として 「とうしゅうさい(東洲斎)」は 「さいとうじゅう(斎藤十)」の アナグラムである事が 示されている

少々無理があるのでは? と訝しく思われるだろうが 「無理矢理だ!」どころか 「無茶苦茶だ!」と 思わず 発声の出しゃばりを 許してしまうような 言うなれば 畸形アナグラムが ごく一部では 定番と化している

そこでは これまで縷々述べた アナグラム技法の発展を 嘲笑うかのような 「複数ある文字は一つだけ残して省く」「アナグラムを行なう前に都合上特定の文字を抽出する」「さりげなく文字が増えていたり減っていたりする」「断りも無く文字が変形する」など あまりにも 破滅的な操作が跋扈している

このような例を どう捉えるか 各人の議論もあろう

なお筆者は 許容の立場をとる

その理由は ここまで 読み込んだ 方々であれば 汲み取れるはずだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?