そろそろ、歌人の話/ある歌人神官がみた明治(3)

そろそろ、歌人の話

タツが保管していた古文書類は、実家解体で鎌倉の我が家に引き取った。ひとまずタイトルを拾って目録を作成してみると、80冊以上ある。

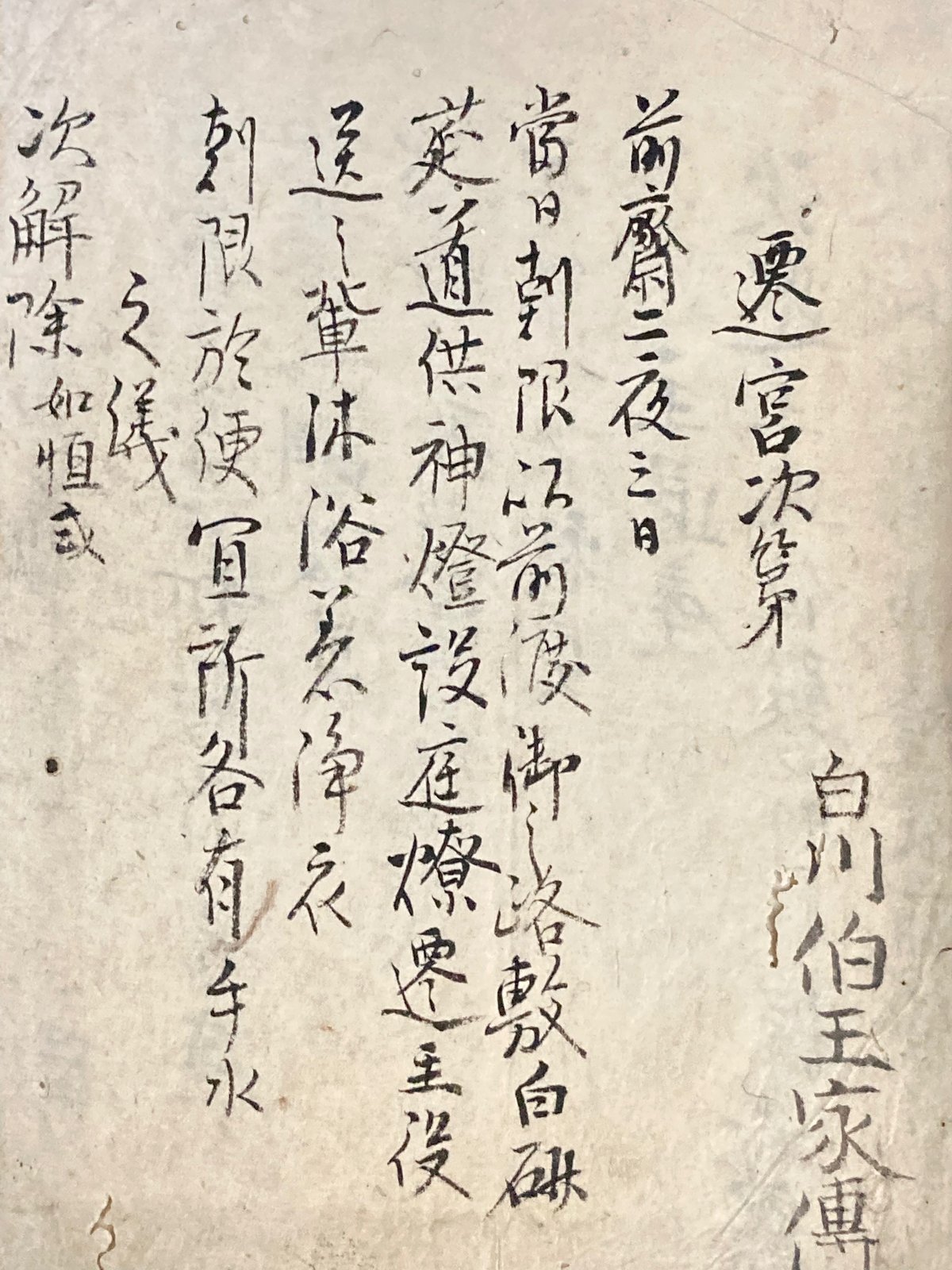

江戸時代に出版された国史、国学の類や和歌の注釈書、随筆など多岐にわたる内容だが、やはり宗像大社に関する文献が目立つ。

その中には田島のおじいさんに連なる一族の略系譜もあり、平安期まで遡れた。

一族は代々、宗像大社に奉祀する社僧の家系で、学頭とか座主とかいう職にあったことがわかった。略系譜に出てくる名前が署名された文書も出てきて非常に興奮したが同時に、これは個人で持ってちゃダメなやつでは…という気も…。

ひとまず我が母校でもある國學院大學の図書館に相談してみたところ、「それは宗像大社様に問い合わせたほうがよい」とのアドバイスをいただき、思い切って宗像大社へメールした。結論からいえば、これだけまとまった史料が来歴ふくめて伝わっているのはやはり貴重だった。一部は宗像大社へ収蔵されるはこびとなったが、そこは話せば長くなるので別稿とする。

田島のおじいさんの父の代で、時代は江戸から明治に変わった。これは想像だが、明治の神仏分離令で学頭職は廃止されたのかもしれない。

略系譜によると、田島のおじいさんの父は明治3年に学頭を辞し、明治6年からは小学校の先生を務めていたようだ。

追記:『遠賀郡誌』(遠賀郡教育会 原編)をひも解いてみると、小学校の初代校長先生だったとわかった。

ただ、3年後に病の床につき、明治11年に帰幽。享年41歳。田島のおじいさん5歳のころ。

その後どのような経緯があったか、彼は明治26年、数え20歳で熊本の旧制第五高等学校に入学している。国会図書館デジタルコレクションで公開されている校友会冊子に、運動会で活躍している様子が記されていた。

旧制五高の校長は、彼が入学する前年度まで嘉納治五郎、彼が上京した翌年には夏目漱石が教師で赴任している。絶妙にどちらにも会えていない。ただ、英語教師だった小泉八雲ことラフカディオ・ハーンには会っていた可能性がある。

明治28年には上京し、國學院に入学したのだと思われる。そう、田島のおじいさんは私にとって母校の先輩でもあった。当時はまだ大学令に基づく大学ではなく校舎も飯田橋だが、卒業第6期生にカウントされている。ちなみに卒論のテーマは「黒田如水」とのこと。なお、五高は卒業したのか中退したのか、わからない。

さて、大量の古文書の中に『随感録 一』と記された手書きの冊子がある。筆者は「葦の舎あるじ」と名乗っているが、田島のおじいさんの雅号か筆名のようなものだったのだろう。ひも解いてみると、明治27年から明治33年暮れにかけて詠んだ歌集だった。

彼が22歳から27歳にかけて詠んだ200首を超える和歌は、明治時代半ばを生きた一青年のまなざしや心の機微を今日に伝えてくれる。

そんな田島のおじいさんこと葦の舎あるじの和歌を、これから少しずつ紹介していきます。

※田島のおじいさんは珍しい名前なので、同姓同名をデータクレンジングする必要もなくデジコレでひっかけることができました。書いてきたように、飛び地みたいな状態にある血縁者、関係者もいるので、今後も名前は伏せて「葦の舎あるじ」と呼びます。タツや太一も仮名です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?