新天地、8方位中心軸システム【012】

こんにちは、こんばんわ、ユートピア!

変拍子兄さんです!

今回は中心軸システムを拡張した、8方位中心軸システム

というものについてお話します

・5度圏

中心軸システムとは何か?

まずこちらの図は見覚えあるでしょうか?

(引用:https://sleepfreaks-dtm.com/music-theory-beginner/circle-of-fifths/)

5度圏といわれる図ですね

右に一歩移ると5度上のピッチになっています

これを12回繰り返して、一周するという図になっています

これは12平均律の根幹となる原理を示す図なのですが、

詳しく見ていきましょう

・4平均律構造

「4平均律」といってピンとくる方は勘が鋭いですね

言い換えると、「ディミニッシュ7の4音」 あるいは、「短3度×4」

これらはオクターブを4分割しているので、いわば「4平均律」ということができます

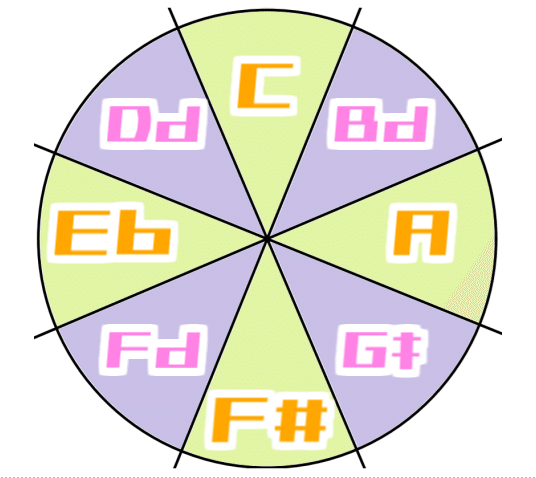

そして、これら4音(C Eb F# A)が5度圏のどこにあるのか確認してみましょう。

そう、ちょうど十字の関係になるように配置されています

オクターブを4分割しているわけですから、

当然といえば当然といえる幾何学的現象ですね。

今回のお題である中心軸システムとは、この構造を示しています

十字の関係にあたるピッチは同じ属性であるという原理なのです

・短3度は同属性

転調を楽曲に用いたことがある方なら、

何となく使いやすく感じている短3度転調

まずは、スケールの観点からみてみましょう

これはKeyCから主音はそのままでCマイナースケールに転旋(モーダルインターチェンジ)しますと

構成音が同じスケール(リラティブキー)であるKeyEbの調性に移ることができます

つまり短3度の調は近しい関係にあるということです

この関係を利用して、循環転調を行うことができます

倍音の観点で見ても同じ結論に至ります

Cの3倍音はG、Gを5倍音とするのはEbとなります

C→Gは倍音強化の関係にあるのでGはドミナント

Eb→Gも倍音強化の関係にあるので、EbにとってGはドミナント

この二つを合わせると

GをドミナントとするCとEbは両方ともトニック

つまりCをトニックとするとき、Ebもトニックとして機能する、

短3度の関係は同じ属性といえます

この関係性を中心軸システムと呼びます

・8方位中心軸システム

さて、これを微分音に応用していきましょう

斜め線が加わり、北西・南西・南東・北東にも似た8方位の形になりました

これは言わずもがな8平均律を示しています

C→Bd→A→Gキ→F#→Eキ→Eb→Dd の8つ

短3度の中間地点、強半音(3/4音)ずつピッチが変化していってます

※中国数学で3/4=強半と呼ぶことから、3/4音は強半音と呼びます

中心軸システムではC、A、F#、Eb は同じトニックという属性でしたので

Bd、Gキ、Eキ、Ddにも名前を付けてあげましょう

トニック同士の中間にいることから、

名付けて「ハーフトニック(T')」です

トニック同士を渡り歩く4平均律的モーションに対して

ハーフトニック同士を渡り歩くのが8平均律的モーション

トニックとハーフトニックが45度ずつずれて配置されるこの関係性を

8方位中心軸システム

と呼ぶことにしました!

これは以前とりあげた、セミクロマチックに肩を並べる

24平均律モーションのフレームワークですので

今後もガンガン活用していこうかなと思う次第です

・4種類のモーション

さて、

8方位中心軸システムを利用した、コード進行はいかなるものなのか…?

実際に聞く前に、4種類のモーションがあることを先に把握しておきましょう

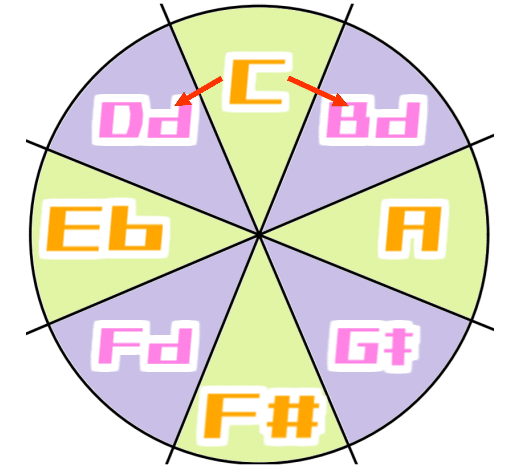

①セスキクロマチック

まずは、強半音(3/4音)で進行するパターンが、

上と下に2パターンありますね。

8方位中心軸システムで言うと45度回転になります

C→Dd→Eb→Fd→F#

C→Bd→A→Gキ→F#

セスキというのは1.5倍(3/2)という意味で

セスキ(3/2)+クロマチック(1/2)= 強半音 (3/4)

ということになります

略して「セスクロ」と呼んだりします

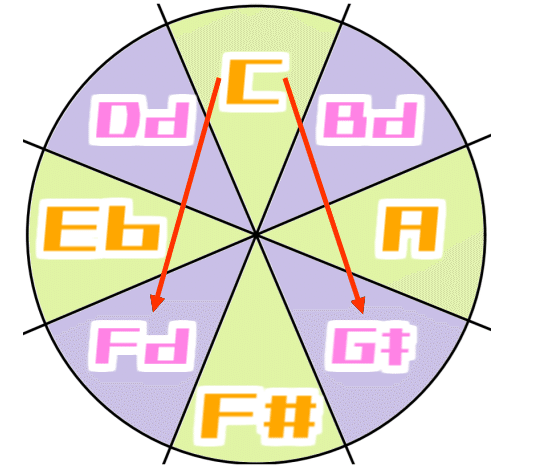

②ウルトラミディアント

もう一つのパターンとして考えらるのは

90+45度回転、0時から4時半への回転です

インターバルはウルトラ3度(短4度)となることから

「ウルトラミディアント進行」と命名しました

これも略して「ウルミディ」ですね

ミディアントはトニックとドミナントの幾何的に中間にいることを示しています

これも上下2パターンあるので

C→Fd→A→Dd→Eb→…

C→Gキ→Eb→Bd→…

3度であることを強調するために⩨やdbを使ってみましたが

完全に気分ですね

・実際に聞いてみよう!

それでは、実際に聞いてみましょう

①セスキクロマチック進行(上):C→Dd→Eb→Fd

聞いた感じ、ドレミファと上がってるように聞こえますね

エモい進行の半音とダイナミックな進行の全音との中間ですので

独特な進行感がありますね

セスキクロマチック進行

— 変拍子兄さん@冬コミ最終日西H31a (@OrangeTheKeyqa) November 15, 2019

C→Dd→Eb→Fd と中2度ずつ上昇していくパターン pic.twitter.com/UOMtNWZ5mc

セスキクロマチックは、C→Ebと進行する時の浮遊感にマッチするような音程だと感じます

C→D→Eb、C→Db→Ebだと半音のタイミングで情緒感がでてしまうので

それを平均化しているところが、飄々とした感じでカッコイイです

倍音的解釈も交えますと

Ddを担当する純正音程は3/11(Luvendor2)ですので

11倍音系の金属感とユートーナルの浮遊感が

セスキクロマチック特有の飄々感を引き起こしているようです

また、表記上の問題ですが

ドレミファっぽく聞こえることからEキではなくFdと書いてます

②セスキクロマチック進行(下):C→Bd→A→Gキ

これも面白い響きですよね

ドシラソ、ドシbラbソ のようなどっちともいえない雰囲気があります

セスキクロマチック進行の上下を押さえれば

「セスクロ」らしさ、8平均律的モーションの飄々感がつかめるような気がします。

これも倍音的解釈で見てみると11/3(Lovendor7)となります

こちらはオトーナルですので緊張感を司ってますね

C→Bbと全音で進んでいくときのふわっとした感じはなく、

セスキクロマチック進行 下行

— 変拍子兄さん@冬コミ最終日西H31a (@OrangeTheKeyqa) November 15, 2019

C→Bd→A→Gキ と中2度ずつ下行していくパターン pic.twitter.com/Wm4yVNFJut

③ウルトラミディアント進行(下):C→Adb(Gキ)→Eb→Bd

これもまた不思議な動きです

ニュートライズの目線で見ると

C→GとC→Abのニュートライズになるわけですが

C→Gの進行感やC→Abの浮遊感が混ざったような雰囲気です

倍音の観点からみるとまたややこしいのですが

7/9(Blue)、15/11(yellow-Luvendor)、1/21(Red)、99(Lovendor)という解釈ができます

やはりシンプルな7/9を採用しましょう

ファ→ソ→ソキという風にブルーノート的に感じるとわかりやすいですね

ウルトラミディアント進行 下行

— 変拍子兄さん@冬コミ最終日西H31a (@OrangeTheKeyqa) November 15, 2019

ウルトラ3度=8平均律3ステップとなる

C→Gキ→Eb→Bd

とウルトラ3度ずつ下降していくパターン

(ボイシング的にそうはなってないけど)

これはセスキクロマチック上行の

C→Dd→Eb→Fd のDd・Fdを裏コード化したものでもある pic.twitter.com/k6Bp4JkrmU

④ウルトラミディアント進行(上):C→Eキ→A→C⩨(Dd)

来ました、変拍子兄さんイチオシのインターバル「ウルトラ3rd」です

3rdの情感と4thの浮遊感のニュートライズですね

ド→ミで明るい感じを通り越して、ちょっとおどけた感じがしますね

倍音の観点からみると、このおどけた感じというのはRedのカラーの雰囲気に近いですかね

9/7(red)の純正音程を担っているようです

さっきの逆なので、11/15(green-Lovendor) 21(Blue) 1/99(Luvendor)

の純正音程にも対応してますが、ハイリミットが過ぎますのでパスとしましょう

ウルトラミディアント進行 上行

— 変拍子兄さん@冬コミ最終日西H31a (@OrangeTheKeyqa) November 15, 2019

C→Eキ→A→Dd

ウルトラ3度で上行していくパターン

これも同様に

セスキクロマチック進行 C→Bd→A→Gキ

のDd・Fdを裏コードにしたもの pic.twitter.com/hfQgK75VFz

・まとめ&展望

今回はトニック→ハーフトニックに移るというコード進行を取り上げましたが、

F→G→Ab→Bbというように、キー全体の遷移として検証してみる必要もありそうですね

またKeyEb上でCマイナーを使用したようにKeyDd上で使用するスケールもメロディメイクの上では必要になってきますし

和音が別の場合(マイナー、ニュートラルその他もろもろ)も考えてみたいところ…

8方位中心軸システムは今後も活躍しそうな予感がしてますね

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?