住所検索開発者が教える、知っておきたい日本の住所の話(第1回)

こんにちは、見習いスパルタ人1号です。ナビタイムジャパンでPOI検索基盤を担当しています。得意な検索は住所検索、好きな検索は駅検索です。

経済産業省が IMI 情報共有基盤 コンポーネントツール を公開して大きな話題となっていますね。その中でも、住所の正規化については多くの方が興味を持っておられるようです。

ナビタイムジャパンではサービスの一環として住所検索を提供していますが、今回は「計算機で住所を扱うエンジニアに知っておいてほしい住所の基礎知識」についてお話したいと思います。正規化の話よりは、仕様レベルでの間違いを防ぐための一助となれば幸いです。

君は住所をどれだけ知っているか?

読者の皆様は、日本の住所についてどれだけのパターンがあるかご存知でしょうか? 運送業などの住所に強く関連する仕事をしていないのであれば、実家や自宅、会社の住所くらいしかパターンが分からない方も多いのではないでしょうか。

ですが実際には、住所というものには非常に多くのパターンが存在します。住所研究の第一人者である今尾恵介さんが整理されていますので、実際に見てみましょう。

出典: 今尾恵介『住所と地名の大研究』 (新潮選書 2004)

わかりましたか?

多くの人は図だけ見てもさっぱり分からないのではないでしょうか。交差が激しいですし、それぞれの例については相当なマニアの方でもなければ実例が思いつかないかと思います。

この複雑さはどこからきているかというと、

1. 「住所」については2つのルールが存在していること

2. 市区町村より下の階層については各自治体で運用されていること

この2点が大きな原因となっています。

住所をめぐる2つのルール

2020年現在の日本において、「住所」の根拠となっているルールは2種類存在します。カッコ書きで「住所」としているのは、片方は便宜上住所として利用されているためです。

1. 住居表示法(1962) に基づくルール:主に都市部で利用される

2. 地租改正条例(1873) などに基づくルール:1が適用されていない土地で利用される

住所の処理において、問題となるのはほとんどが後者の場合です。地租改正条例などに基づくルールは便宜上の住所であるために、多くのローカルルールが存在しているためです。こちらについては長くなるので、今回はまず住居表示法について解説したいと思います。

住居表示法に基づく住所

住居表示法 (正式には住居表示に関する法律) は1964年の東京オリンピックを前に、錯綜していた都市部の住所を整理するために制定されました。都市部や比較的新しい町にお住まいの方にはお馴染みの表記となっています。

住居表示が実施された住所の例

・ 東京都千代田区永田町1丁目7-1 (国会議事堂)

・ 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15-1 (埼玉県庁)

・ 山梨県甲府市丸の内1丁目6-1 (山梨県庁)

このように、多くの住居表示が実施された住所では「○丁目△-×」のような表記がされます。戦後に制定されただけあって、付番のルールも比較的明快です。ほとんどの住居表示で利用される街区方式では、基本的には以下のようになっています。

1. 町を道路や河川などで分け、番号をつける(丁目)

2. 街区符号を町ごとに順序よくつける(番)

3. 街区ごとに市町村の中心に近い角を起点として10〜15mごとに基礎番号を振る

4. 建物の出口と基礎番号を基準にして住居番号をつける(号)

5. 1つの基礎番号のなかに複数の出入り口が存在する場合は、更に下の階層に番号を振る(枝番号)

街区符号については、東京都では右回りで連続蛇行式につけられることが多いようです。住居番号も、多くの場合は右回りで振られます。

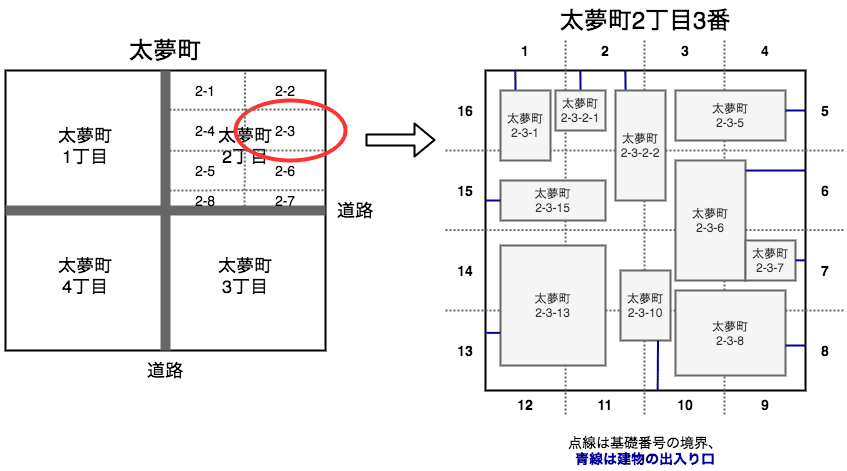

文章だけではわかりにくいので図解すると、以下のようになります。架空の自治体、那比市太夢町が住居表示を行ったと仮定します。たとえば2-3-2の部分に出口のある建物が2つ存在しているため、ここでの住所は「那比市太夢町2丁目3-2-1」のような形式になります。(より正確に言うと、分けない場合もありますが各自治体の判断により異なります)

皆様の知っている地域でも住居番号が連番となっておらず、「1-1-1」の隣が「1-1-3」になっているような場合があるかと思いますが、この図を見れば理由が説明できるかと思います。

「町又は字」は丁目まで

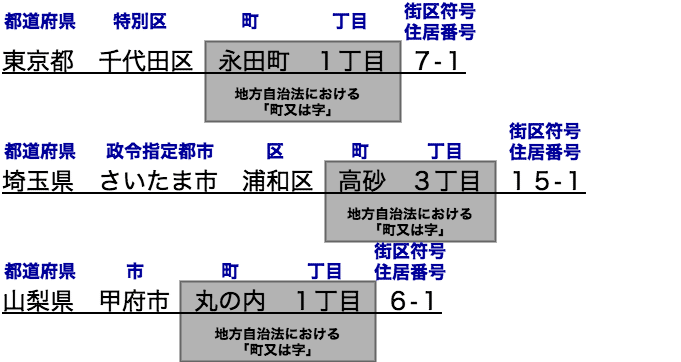

そして、ややこしいのですが法律上の用語と実際の住所は以下のように対応しています。先程挙げた住所の例で見てみましょう。

お気づきでしょうか。地方自治法における「町又は字」は丁目までを含んだ単位なのです。これは生活者の感覚とは大きく異なるのですが、法律でそう決まっているのです。

これからは地方自治体が出しているデータで「○○町△丁目」のようなまとまりでデータが作られていても、これは地方自治法に則ったデータなのだな、と思ってください。

街区方式での例外

住居表示が実施された住所のほとんどは、以上のルールで構成されています。漢数字の正規化などの問題はありますが、日本中のあらゆる住所がこのケースのみであれば正規表現+αでも処理が可能なレベルでしょう。ここからは、街区方式において開発者を悩ませるコーナーケースについて述べていきたいと思います。

注意1: 「丁目」の部分には数字以外も入るので、間違っても数値型で定義してはいけません。

(例) 大阪府大阪市中央区上町A

日経新聞でも取り上げられて有名な例ですが、難波宮跡近くの大阪市中央区上町は 1丁目, A, B, C で分かれています。

大阪市のコーナーケースが上町だけなら良かったのですが、中央区にはもう一つ例外が存在します。こちらも日経新聞で取り上げられました。

注意2: 街区符号にも数字以外が入るので、こちらも数値型で定義してはいけません。

誤字ではありません。データのミスでもありません。正式に「4丁目渡辺」が住所となっています。

他にも数字ではない街区符号はありますが、街区符号に数字だけを許容するような仕様でシステムを作ってはいけないことは分かるかと思います。

注意3: 「丁目」の部分には「丁目」以外も入るので、不適切なバリデーションをかけてはいけません。

またもや大阪の話です。堺市では「丁目」ではなく「丁」を利用することで有名です。たとえば、日本一大きな古墳である仁徳天皇陵近くの地名は「大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁」となっています。

バリデーションは大事ですが、「丁目」以外をエラーとする仕様でシステムを作ってはいけないことが分かりますね。

「丁」以外にも札幌市白石区の本郷通、本通、南郷通、平和通では「○丁目北」のような表記がされます。開発の際にはお気をつけください。北海道については次回で詳しく記載します。

道路方式

ここまで記載したのが住居表示法における街区方式の仕組みになります。ここまで条文を挙げていませんでしたが、住居表示法にはもう一つ方式が存在しています。それが道路方式です。

(住居表示の原則)

第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。

二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。

(※強調は引用者)

条文だけを見てもイメージが沸かないので、実際に道路方式を利用している山形県東根市と北海道浦河町を見てみましょう。

山形県東根市若木通り周辺の地図表示です。東西方向の道路を「通り」南北方向の道路を「小路」「条」などとして街を区切り、その上で街区符号を振らずに住居番号を割り付けています。山形県東根市若木通り2丁目7-3などは一見すると街区符号-住居番号の組み合わせに見えますが、地図を見れば分かるように同じ基礎番号のなかに出入り口が複数存在していることで更に階層化されているようです。先程挙げた「那比市太夢町2丁目3-2-1」と同様のケースということですね。

また、浦河町では堺町東などでは街区方式、昌平町駅通などでは道路方式が利用されており、道路方式を採用している自治体でも全域が道路方式を利用しているわけではないことに注意が必要です。(東根市も中心部は街区方式です)

次回予告

住所における「条」というワードで、少し住所に詳しい方であれば京都市や北海道の都市部が思い浮かぶのではないでしょうか。この話は第2回の地租改正条例などにおける住所を解説する過程で説明します。

第2回では

・地租改正条例などに基づく住所とは

・大字とは何か

・小字とは何か

・省略可能な小字とそうでない小字の違い

・郵便番号と住所は異なるという話

・京都の住所

・北海道の住所

のお話をしたいと思います。お楽しみに!

参考文献

第1回の話のほとんどは上掲書に依っています。住所関連システムに携わる方はご一読をオススメします。