ハードウェア仮想化の基礎:初心者にも分かる簡単解説

前回、以下の記事を書きました。

注釈:この記事はChatGPT 4.0とDALL·Eを使用して生成しています。

今回は、「ハードウェア仮想化」について説明します。ハードウェア仮想化とは、一台の物理的なコンピューターのリソース(CPU、メモリ、ストレージなど)を複数の仮想マシンで共有し、それぞれが独立したコンピューターのように機能するようにする技術です。この技術によって、物理的なハードウェアの利用効率が向上し、コスト削減や柔軟なリソース管理が可能になります。

ハードウェア仮想化のメカニズム

ハードウェア仮想化を実現するためには、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアまたはファームウェアが必要です。ハイパーバイザーは物理的なハードウェア上に直接インストールされ、仮想マシンごとにハードウェアリソースを割り当て、管理します。このプロセスにより、各仮想マシンは独自のオペレーティングシステムを持ち、独立して動作することができます。

ハードウェア仮想化の利点

ハードウェア仮想化の最大の利点は、リソースの柔軟な割り当てと効率的な使用です。物理サーバー一台で複数の仮想マシンを運用できるため、ハードウェアの購入コストや運用コストを削減できます。また、仮想マシンは簡単に作成、削除、移動ができるため、ITインフラストラクチャの柔軟な拡張や変更が可能になります。セキュリティ面でも、仮想マシンごとに独立した環境を持てるため、隔離されたセキュアな環境を構築できるというメリットがあります。

ハードウェア仮想化は、現代のITインフラストラクチャにおいて重要な技術の一つであり、クラウドコンピューティングやデータセンター運用の効率化に不可欠です。この技術を理解することは、IT分野でのキャリアを目指す上での基礎知識となります。

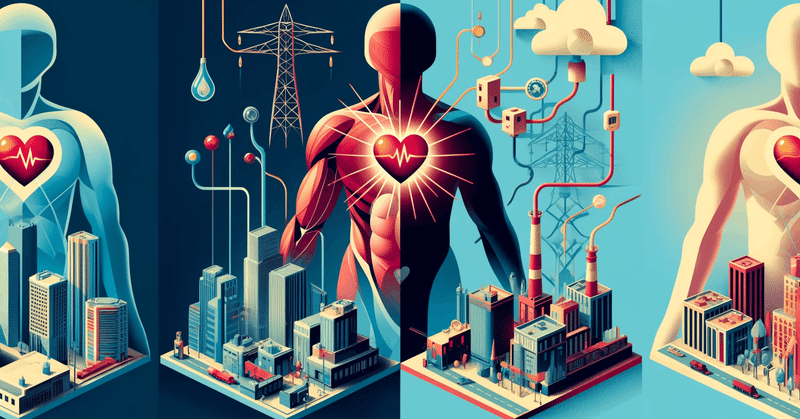

人間の身体とハードウェア仮想化:効率的なリソース管理

人間の身体をハードウェア仮想化のプロセスに例えると、心臓はハイパーバイザーのような役割を果たします。心臓は血液を全身に送り出すことで、各器官(仮想マシン)に必要な酸素や栄養(リソース)を配分します。このように、心臓は身体全体の効率的な機能維持に不可欠であり、ハイパーバイザーもまた、仮想マシン間でハードウェアリソースを適切に管理し、全体のパフォーマンスを最適化します。

街のインフラとハードウェア仮想化:柔軟な環境構築

街のインフラストラクチャをハードウェア仮想化にたとえると、電力供給網がハイパーバイザーに相当します。電力供給網は、街中の様々な施設(仮想マシン)に必要な電力(リソース)を分配し、それぞれがスムーズに機能するようにします。また、必要に応じて新しい施設が建設されたり、古い施設が撤去されたりする柔軟性も、ハードウェア仮想化がITインフラにもたらす利点と一致します。

まとめ

ハードウェア仮想化は、物理的なコンピュータリソースを複数の仮想マシンで共有し、それぞれが独立したコンピュータのように機能する技術です。このプロセスは、心臓が全身の器官に血液を供給するシステムや、街の電力供給網が様々な施設に電力を分配するシステムに例えることができます。ハードウェア仮想化により、リソースの効率的な使用、コスト削減、柔軟なインフラストラクチャの管理が可能になり、ITインフラの運用における革新を実現しています。

ここから先は

詳解 システム・パフォーマンス(2024年3月〜)

提供する記事の特徴 理論と実践の融合: システムパフォーマンスに関する理論的な背景と、実際の環境での応用方法をバランス良く組み合わせて解説…

おもしろきこともなき世を面白く 議論メシ4期生http://gironmeshi.net/ メンタリストDaiGo弟子 強みほがらかさと発散思考 外資系企業でインフラエンジニア