いま音声配信(ポッドキャスト/ラジオ)をはじめる方法

こんにちは。narumiと申します。じつは2015年半ばくらいから「ドングリFM」というポッドキャスト番組をやっています。

Apple PodcastやSpotifyなどいろんなところで聴けますのでぜひ。

さて最近、聴いてくれてる友人・知人から、「あれ、どうやってやるの?」とよく質問されるようになったので、「2023年に音声配信をはじめるならどんな方法があるのか」「どうやればいいのか」「何を揃えればいいのか」をまとめておこうと思います。

大きく分けると「ポッドキャスト」と「独立系サービス」がある

まず音声配信の方法を乱暴に分けると、ポッドキャストとそれ以外の独立系サービスという区分になります。

ポッドキャストとは、どこかに音声コンテンツをアップするとRSSで更新情報が飛んでいって、ポッドキャストアプリ(AppleやSpotify、Google、その他いろんなポッドキャスト聴取アプリがある)で聴けるというもの。わりとオープンな技術仕様です。

その他の独立系サービスというのは、多くの場合スマホアプリ単体で収録→配信→聴取までできるのが特徴で、とても手軽。

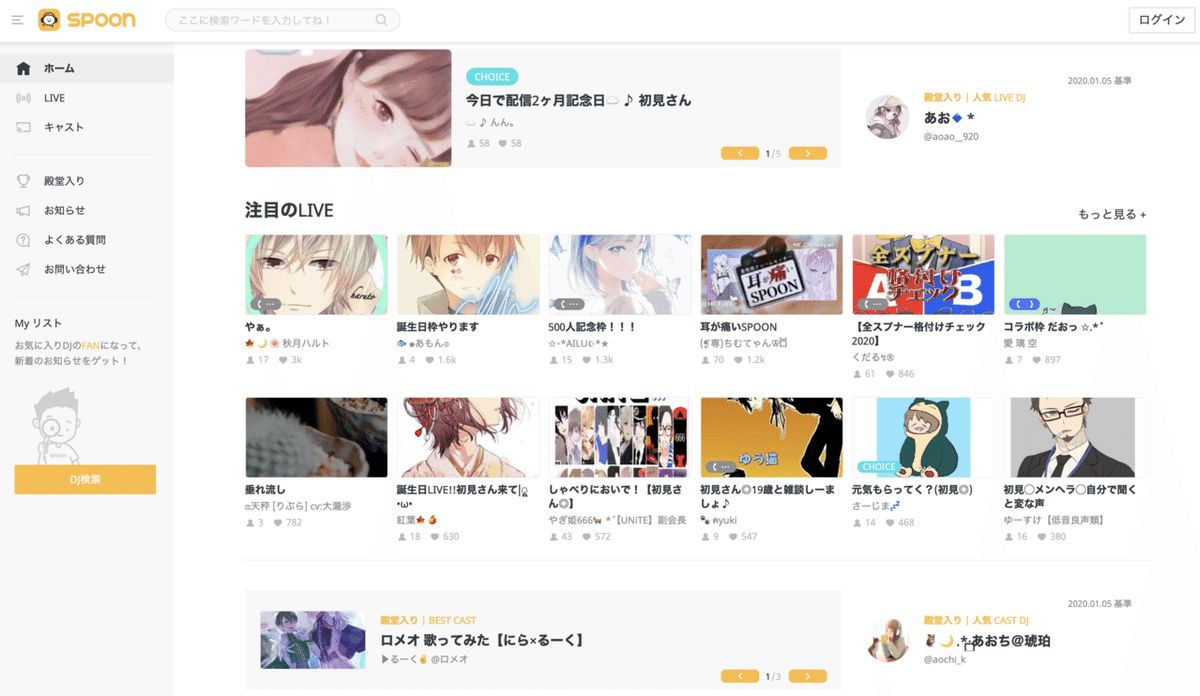

代表的なのは「Voicy」。録音機材を一切使わずに配信できるのはとても魅力的です。他にも「Stand.fm」「SPOON」などのアプリがあります。

いま音声配信をするなら、1)ポッドキャスト形式にするか、2)その他の録音配信アプリで独自形式で配信するか、この2つをまずは選ぶとこになります。

それぞれのメリット・デメリットは

それぞれのメリットを挙げるならば、ポッドキャスト形式はApple PodcastやSpotify、Google Podcastをはじめとしてあらゆるポッドキャストアプリで聴けるため、幅広いリスナーに聴いてもらえる可能性があることです。

一方の独立サービスの良いところは、ポッドキャストアプリには配信できないものの、そのサービス自体に音声コンテンツを楽しむことを目的としたユーザーが集まっているため、すぐに聴かれやすいところです。

逆に言えば、ポッドキャストは幅広いリスナーを獲得できる可能性はあるものの、広いネットの空間でぽつんと生まれた音声コンテンツを誰かの元に届けるにはそれなりのハードルがあります。

独立系サービスは、すでに音声コンテンツを楽しみに来ている人たちに向けて配信できるという利点がありますが、そのサービスのユーザーにしかリーチできないのと、データポータビリティにやや制限があります(音声データをサービス外に持ち出せないことが多い)。

ポッドキャストを配信するには

ポッドキャストを配信すると決めた場合、まずは音声ファイルをアップロードする場所が必要になります。

そうした場所には、例えばSoundCloud、WordPressとそのプラグイン、Seesaaブログ、Radiotalk、Spotify for Podcasters(旧Anchor)、LISTEN、Substackなどのサービスが利用できます。

これらに音声ファイルをアップするとRSSフィードが生成され、それをApple PodcastやSpotifyに登録するとポッドキャストの配信がスタートします。

SoundCloudやSpotify for Podcasters、Substackなどは海外サービスなので、もしかしたら少し使いづらいかもしれません(慣れれば余裕ではある)。WordPressは別途サーバを用意しないといけないのでハードルがやや高いです。

(SoundCloudやSpotify for Podcastersは基本英語)

それでもSpotifyやその他のポッドキャストプラットフォームへの配信登録のしやすさ、フリー音源が内蔵されていること、PC・スマホどちらでも使えることを考えるとSpotify for Podcastersが使い勝手としてはリードしています。

実際、ここ1〜2年でポッドキャストの配信を始める人はSpotify for Podcastersを使う人が圧倒的に多い印象です。

もしネットサービスに慣れていない場合は、Seesaaブログ、Radiotalkあたりを使ってみるのがおすすめです。

Radiotalkは1エピソードあたり12分という独自ルールがあるので自分の配信したい内容を考慮して検討してみましょう(Radiotalkはライブ配信などの機能も備えた独立系サービスという側面もあるので、ポッドキャストとのいいとこ取りができるのも面白い点です)。

あとは個人的におもしろいと思っているのが、2023年に登場した新しいサービス「LISTEN」です。当初はAIがポッドキャストの音声を文字起こししてくれるというニッチなサービスでしたが、後に配信機能も備えて総合的なポッドキャスト配信サービスになりつつあります。

まとめると、

本命:Spotify for Podcasters

まずはスマホアプリで配信から収録もやりたい人もOK。PCでちゃんと収録して音声編集をやってみたい人も使える万能さ。

次点:WordPress、LISTEN、SoundCloud、Radiotalk

ここはそれぞれ特徴があります。WordPressとSoundCloudは玄人感ありますが、Radiotalkはハードル低いです。ただしサービスの色があるのでご注意を。

みたいな感じかなぁと思います。

ここで何を選ぶかは完全に好みとなりそうです。使い勝手には差がありますが、配信してしまえば出先は同じグローバルなポッドキャストアプリです。一通り触ってみて選んでみましょう。

ちなみにドングリFMは当初SoundCloudを使っていましたが、現在はSpotify for Podcastersに移行しています(開始当時はSpotify for PodcastersやRadiotalkがまだ存在しなかった)。移行の経緯はこちらをご覧ください。

ここまでのまとめ:

ポッドキャストを配信するなら、そのための音声置き場を決める。使い勝手に差はあるが出先は同じ。

なお、ポッドキャストの配信方法について詳しく知りたいという方は、相談に乗りますのでよかったらこちらもご覧ください。

▶独立系サービスはVoicyとStand.fmなど、そしてnoteやYouTubeも

独立系サービスは常に新しいものが出てきているのでキャッチアップするのが難しいです。最も有名なのはおそらくVoicyでしょうか。スマホアプリから収録できて、そのまま配信でき、さらにすぐに聴いてもらえるような環境も整っています。

ただ配信者は審査制となっているので、誰でもすぐにVoicyで番組を持てるわけではないのは注意です。応募フォームから申請して、審査に通った場合のみ配信できます。とはいえチャンスは誰にでもあるので思い立ったら応募してみましょう。

一方でStand.fmやSPOONは誰でも配信できるサービスです。いますぐに何かを配信したい場合はこちらを選ぶといいでしょう。

Stand.fmはライブ配信ができたり、リスナーから「レター」という質問・メッセージを募る機能があったり、できることの幅が広いです。

ただVoicyも、Stand.fmも、SPOONも、サービスに特色があります。印象としては例えばVoicyは実名ベースでよりビジネス・経済、自己啓発の色が強く、SPOONはどちらかというと匿名ベースのオタクよりの世界観があるようです。なんとなく、niconico(ニコニコ)みたいなイメージです。

この表現が正しいのかは自信がないです。そのへんの説明はとても難しいのでいろんなサービスを見にいってみて、自分のカラーに合ってそうなサービスを選んでみるといいんじゃないでしょうか。

ちなみにnoteを使っている人は、じつはnoteで音声配信をするのが最も手っ取り早いかもしれません。noteのメニューから「音声」を選んでラジオとして配信している人もかなりいます。

あとはYouTubeを使うという手もあります。静止画に音声を乗せて動画形式にすればアップできます。YouTubeを音楽サービスとして使っている人もいるので、音声コンテンツが流れてくるのも不自然ではありません。

すでに膨大な利用者がいるので、ここに配信するのも1つの方法です。Googleの圧倒的な広告在庫とマッチング技術により、収益が得られやすいというメリットもあります。

ここまでのまとめ

独立系サービスは、そのサービスにあるコンテンツの特色で選ぶ。自分に合ったものを。

ここまでの話はYouTube動画でも同じことを話しているのでよかったら倍速で聴いてみてください。

ここからは実際にはじめてみるときの話。

以下では収録機材や収録方法、編集ソフトについて解説します。

▶収録の機材はどうすればいい?

まずはPodcastの収録機材です。

ポッドキャストの場合は、Spotify for Podcastersなどのスマホアプリを使うパターンと、PCに外付けマイクをつなげて収録するパターンがあります。

スマホアプリでそのまま収録する場合、できればiPhoneのライトニング端子などにそのまま挿せる小型マイクがあると音が段違いによくなります。

そのタイプの製品で最も優れているのがこれ。「SHURE MV88A」(通称シュア氏)。著名なポッドキャスト配信者も使用しています。

PCに接続するマイクなら、コスパに優れたオーディオテクニカの「ATR2100x-USB」を推します。USB Type-CとXLR端子の両方に対応しているため、オーディオインターフェースを挟んでつなぐこともできるし、USBケーブルでそのままPCに挿すこともできます。

とても汎用性が高いため、ドングリFMでは「番組のゲストがマイクを持っていない場合に送りつける用のマイク」として使っています。音質的にもとても満足。最初の1本目のマイクにもおすすめです。

ちなみにドングリFMで僕が6年間つかっているのはこの「SHURE PGA57」です。これは7000円台と安価なのに丈夫でそこそこ音も良いと思います。

ただしXLR端子のみなのでPCとつなぐ際にはオーディオインターフェースという別の機材が必要になります。

使っているのはSteinbergの「UR12」です。入力端子は1つですが、1万円を切ります。1人用ならこれでいいでしょう。

独立系サービスはどんな機材がいるか。

独立系サービスの場合はスマホアプリを立ち上げたら、そのまま録音画面に進むのが一般的です。アプリを立ち上げる→スマホに向かってしゃべる→アップロード→配信となります。とても手軽です。

なので収録機材といっても、スマホにつなぐマイクくらいだし、別にスマホ内蔵マイクでもなんとかなります。

なにか買うとしたらこれですかね。僕は過去に数年ほど、ラジオ番組の準レギュラーとして出演していたことがあります。ちょうどコロナ禍がやってきたこともあって、一時期はオフラインでの出演になりました。

そのときに番組スタッフから「使ってほしい」と言われたのが、なんとiPhoneにデフォルトでついてる白いイヤホンマイクでした。手軽に入手できて(なくした人はコンビニですぐ買える)、プロも納得の音質だそうです。

いやいや、せっかくだから気合を入れるために何か用意したいぞ、という人はさっきの「シュア氏」があれば申し分なしでしょう。

▶収録方法と編集

独立系サービスの人はスマホから配信アプリを立ち上げ、録音ボタンを押して、スマホに向かって話して、そのまま公開。めっちゃ手軽です。

Podcastの場合もやること自体は同じ。PC/スマホにつないだマイクに向かって話す。録音自体はMacなら「Quicktime」のようなデフォルトで入ってるアプリでできます。Windowsの人はAudacityとかフリーソフトを入れておきましょう。“録って出し”ならばそのまま公開です。

2人で話すときはそれぞれのローカル環境に録音

常時2人で話すPodcastやゲストを呼ぶときには、ちょっとした工夫をするといいです。

それはZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議ツールを使ってリモート収録をすること。これがおすすめ。何なら面と向かって収録するよりも、お互い離れた場所でリモート収録するほうが何かと勝手がいいくらいです(理由は後述)。

さて、おすすめはリモート収録なのですが、その際にリモート会議のツールにある録音機能を使って収録すると非常に音が悪くなります(当然、圧縮されるため)。

なのでリモート会議のツールで録音はしつつも、それぞれが自分のPCのローカルに音源を保存するようにしましょう。録音ソフトは先述したとおりMacならQuicktime、WindowsならAudacityなど無料ソフトがいろいろあります。

そうやってそれぞれの端末に録音した自分だけの声をあとで編集ソフトでタイミングを合わせてくっつけます(これをダブルエンダーと呼ぶらしい)。

そうすると圧縮されてない音声のまま編集・配信できます。

▶編集ソフトはどうするか。

プロ向けツールとしてはAppleの「Logic Pro X」やAdobeの「Audition」などがあります。ただしこれらは高価でかつ高機能なのでいきなり使いこなすのは難しいでしょう。

まずはフリーソフトの「Audacity」をおすすめします。ノイズの低減などのエフェクトが豊富に揃っており、音源のカットや貼り付けなどの編集がかんたんにできます。

これらのソフトに、収録した音源を読み込ませると、編集ができるようになります。

さきほど複数人でポッドキャストをやる場合にリモート収録をおすすめしたのは、編集するにあたって人数分の音源がわかれていたほうがやりやすいからです。

対面で収録するとどうしても、1本のマイクにむかって2人で話したり、2本のマイクを用意してもお互いの声が入ってしまいます。

リモート収録にして、トラックをわけると、あとで編集しやすいという利点があるのです。たとえば声がかぶった場合に片方の声だけをカットする、どちらかの声を前後にずらすなども可能です。

このあたりは実際に収録して、編集してみるとより具体的に実感できるのではないかと思います。

以上、音声配信をしてみたいという人向けにざっくりとした解説でした。

この記事では「これから配信してみようかなあ」くらいのテンションの人に向けて、音声配信のやり方全般について書いてみました。機材や収録方法、編集についてはまだまだ語りたいことはあるのですが、ややこしくなるので今回はこれくらいで。

大事なお知らせ

この記事を公開してからもうすぐ4年がたちます。

少しずつ内容をアップデートしてきましたが、ポッドキャストに関するノウハウは世の中にたくさん出てきましたし、簡単なツールも揃ってきました。

そろそろこの記事も役目を果たしたのではないかと思いますので、年が明けたら無料公開に切り替えます。

購入してくれた方には少し申し訳ない気もするので、ポッドキャスト配信に関して相談あれば何でも答えようと思います。オンラインで話すのもOKです。

こちらにnote IDを記載の上、ご連絡ください(メールでもDMでも)。