逆エジプト

PowerPointを用いてプレゼンテーションをする人はたくさんいると思います。でも、便利さゆえの弊害も多く、変わり映えのしない均質な文字列を延々と提供する人もいたりして、うんざりすることがあります。欧米にはPowerPoint信仰に警鐘を鳴らす啓発団体もあるほどです。最近ではZoomで研究会を行うことも多いのですが、興味が湧かないと、ワイヤレスのイヤホンを繋げたまま参加しているフリをして、冷蔵庫を物色したり、下半身だけ下着一枚になって横になったりしてしまいます。突然、意見を求められたらどうするの?心配ありません。真に優秀な司会者はそういうこともお見通しなので、「次はこの人とこの人に意見をいただく予定です」と予定調和で進めてくれます。大変助かっております。

古代エジプトに限っていえば、せっかく豊富に残る図像資料を提供しない手はありません。そうすることで、視覚に直接訴えることができる上、画面がとても華やかになります。私はプロジェクターの画面目いっぱいに図像や自分の撮った写真を映して、文字情報は最小限に留めています。事前に予行演習をしておけば、その画面を聴講者に見せながら、適宜口頭で説明を加えて進めることはそれほど難しくありません。音楽や動画を流すことも、眠そうな聴者の目を覚ますのに効果的です。オキロ。

でも、そのような図像資料を引用する上で、気を付けなければならないことがひとつあります。写真が左右反転していることがあるのです。特に、古代エジプト関連の資料はよくよく注意しなければなりません。というのも、図像だけなら尚更ですが、碑文が付随しても左右の向きが正しいか判別するのが難しいからです。ヒエログリフは縦にも横にも書くことができる上、左からも右からも記すことができるのです。それゆえ、写真が本物と違って左右逆になっていても、間違いに気づきにくいのです。

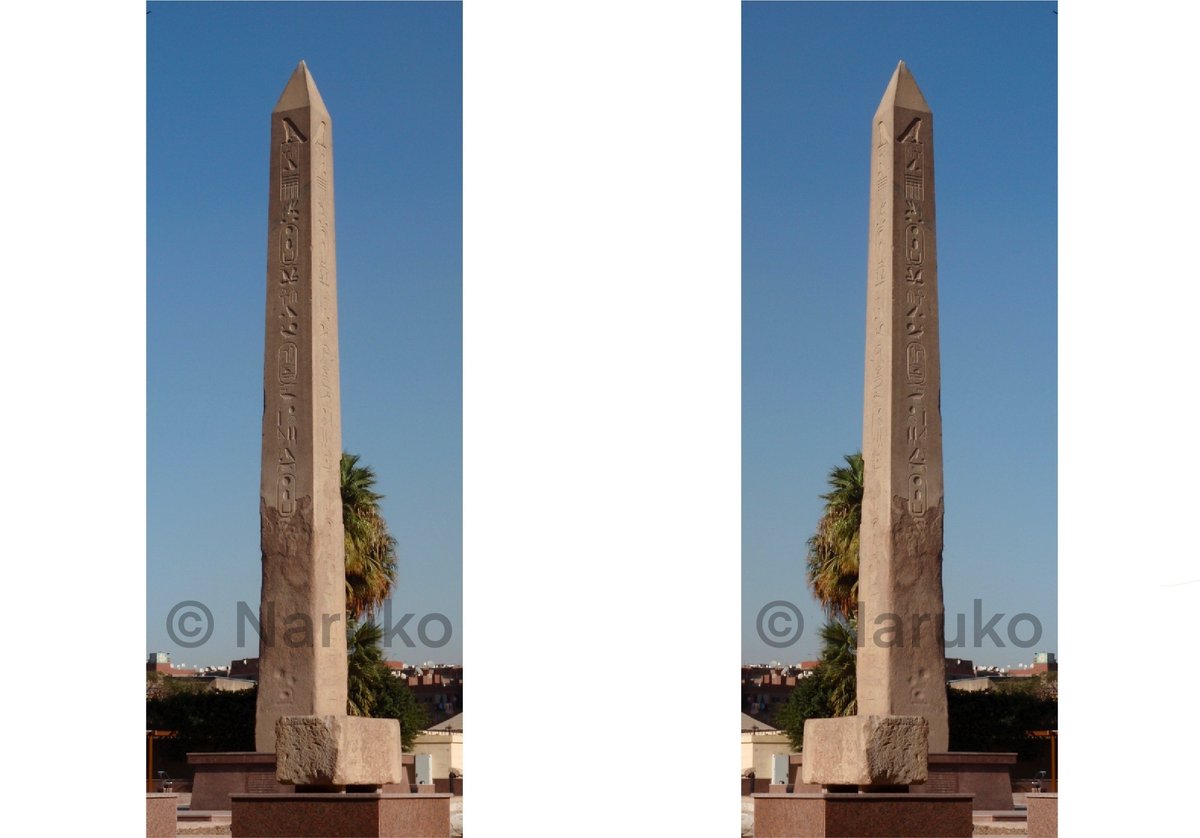

例えば、カイロ郊外にあるヘリオポリスのオベリスクのこの反転写真。どっちが本物かというと、左です。でも、左右どちらからも読めるので、文字の向きは両者とも不自然ではありません。研究者でも間違いを指摘するのはとても難しいと思います。

有名なツタンカーメンの黄金のマスク。正解は左です。額にあるコブラとハゲワシの順序で判別できます。

ギザのピラミッド群。正解は右。南側から撮った写真だと気づけば、分かります。

巷に溢れる画像だけでなく、研究者の論文にもこのような反転画像は散見されます。特に、初版の写真が左右逆だと、それがずっと伝統になってしまうこともあります。下の図版は、第十一王朝のインテフ二世の通称「犬ステラ」です。この王は大変な愛犬家でした。

A. Mariette, Monuments Divers, 1872, vol. 2, pl. 49より

ところが、1872年にこのステラを初めて刊行したフランス人研究者オーギュスト・マリエットの図版は左右逆なのです。エジプト学では150年前の欧米文献も参照することがよくあるのですが、注意しなければなりません。これとは、次元が異なる話かもしれませんが、神殿を丸ごと移設したときに、場所を取り間違えた事例もあります。

©︎ Jinguang Wang

スペインのマドリードの公園に移築されたデボド神殿です。紀元前2世紀のものです。左右は反転していません。でも、何かが違うのです。実は、第一の門と第二の門の位置が逆なのです。驚くことに、それが判明しても、ずっとそのままです。現在は、古代エジプトの遺物は基本的に門外不出です。しかし、アスワンハイダム建造に伴う水没遺跡を救うユネスコ主導のプロジェクトにスペインが協力したとき、返礼としてこの神殿を譲り受けました。1960年台のことです。同じように、欧米諸国も小規模な神殿をエジプト政府にこぞってねだりました。しかし、このデボド神殿だけは屋外展示で、風雪に晒されてきたのです。美しい空が背景になるのは素敵なのですが、人類遺産の保護という観点からは、ちょっと時代遅れになりつつあります。批判が増えたマドリード当局は、2020年にこの神殿に覆屋を建設することを決定しました。そのときに、門の位置も元に戻ると良いですね。

それにしても、高度経済成長期だった日本は何をしていたのでしょう。残念ながら、当時エジプトのプロジェクトに積極的に関わった様子はありません。こうして、エジプトの遺産を貰い受ける千載一遇の機会を逃してしまったのでした。欧米には、そのようなエジプト趣味が古代ローマ時代からずっと残っています。その辺の話はまた別の機会にお伝えしますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?