ハードルの低い「並進読書会」、こんなふうに進めます!

読書が苦手な方、読む時間がなかなかとれない方、多世代・多職種・無職の生活者市民/住民の方々、ご一緒にどうぞ。

時間や場所、立場を越えてひらける「並進読書会」はこんなふうに進めていきます。

聴く(よみききの世界 15分):https://stand.fm/episodes/664aa1b03768dbdf983befbb

読む(越えるまなくらへの旅):https://genkaikyoukaiekkyo.blogspot.com/2024/05/blog-post_20.html

今回の「並進読書会」に参加される/参加をお考えておられる方へ

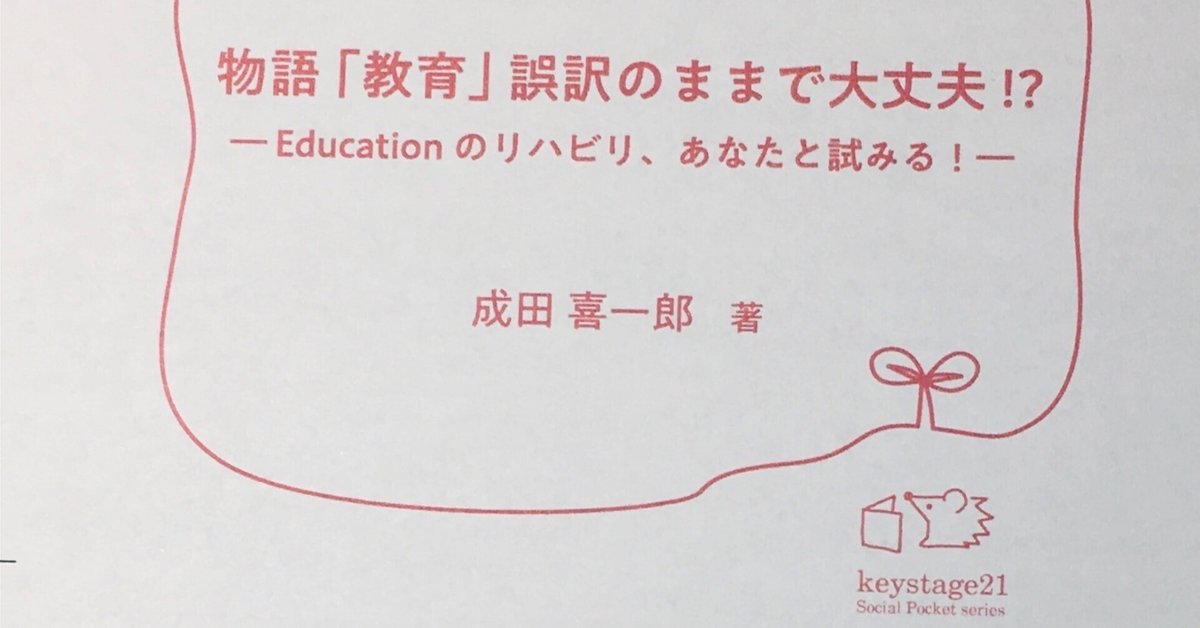

◉ 今回の本:我田引水、否、皆田引水のつもりで取り上げさせていただくの 拙著『物語「教育」誤訳のままで大丈夫!?-Education のリハビリ、あなたと試みる!-』キーステージ21みらい新書 です。

⑴ いつ行われるのか:とりあえずの期間は、このお知らせをご覧になった日から8月31日までとさせてください。

⑵ どこで行われるのか:あなたの学びや暮らし・仕事をなさっている場所のスマホかPC上で行われます。一堂に集まることはせず、とりあえずの期間内で行いましょう。

⑶ 拙著『物語「教育」誤訳のままで大丈夫!?-Education のリハビリ、あなたと試みる!-』キーステージ21みらい新書 の構成と頁数は、以下のとおりです。頁数に多少の差がありますが、①〜⑩の中から1箇所(以上)選んで、お読みになってください。

①はしがき(p.2-8:7P)

②第Ⅰ部 物語「Educationの誤訳『教育』の150年、今、新しい訳とリハビリに向かう」(p.14-72:59P)

③第Ⅱ部 新しい訳「涵養/化育」へ:Educationのリハビリの仕方(概要 p.74-80:7P)

④第一章 【「はじめに問いありき」でいきませんか】ある中学校での試みをヒントに(p.82-106:25P)

⑤第二章 【プランは逆向きデザインで考えてみませんか】A4判1枚のシンプルな方法!(p.108-130:23P)

⑥第三章 【これからを見通すために、これまでを問い直し続けませんか】振り返りなんか越えてゆけ(p.132-150:19P)

⑦第四章 【記憶を記録に残し未来につなげませんか】記録の仕方もいろいろ(p.152-166:15P)

⑧第五章 【あなたと私、ライフヒストリーのデザイナーになってみませんか】「未来は過去に影響する」今、ここで試みる(p.168-225:58P)

⑨あとがきをはじめに(p.226-230:5P)

⑩解 題—本書執筆の背景にあるもの—(付記を含む p.232-246:15P)

⑷ 「並進読書会」の読み方は、以下のとおりです。

・読みながら、!マークの付いた箇所(いいね、なるほどと思ったところ)、?マークの付いた箇所(なぜ、何、どうして)を抜き出します。なければ「なかった」でもOKです。

・!か?かその狭間かの箇所を引用して、そのページとあなたのニックネーム(実名でOKであればそのまま)を添えて、なりっち&Mr. Narick にメールやメッセージなどで送ってください。送る前に本文を参照し再確認してくださいね。

・余裕のある方は、なぜ、その箇所を選んのか、一言理由を添えていただけるとうれしいです。

・Facebookのプライベートグループ「よみききの世界へ:口承文化と書字文化の架け橋」に入っておられる方は直接書き込んでくださってもOKです。引用箇所+頁+あなたのニックネーム(実名でも可の場合はその旨お知らせください。)

⑸ 皆さんがお選びになった箇所①〜⑩で空白の箇所があった場合は、再度呼びかけることもあります。もちろん、①〜⑩のすべてで引用箇所をお探しいただいれも結構です。

⑹ 何かご質問やご意見がおありの方は、メッセンジャーやLINE、Xのメッセージ、メール(kiichironarita2018★gmail.com)宛にお送りください。引用箇所+頁+ニックネームの送り先も同じです。★に@を代入するとメールアドレスになります。

拙著(2023)の引用文集録が出来次第、皆さんと分かち合います

ご参考に:過去の並進読書会(当時はその名称でありませんでしたが)の「果実(成果)例」

稲垣佳世子・波多野誼余夫(1989)『人はいかに学ぶか:日常的認知の世界』中公新書

注:「並進読書会」の「並進」の意味について

異なる時間・空間にいても、多世代・多職種・無職の生活者市民/住民の方々と、上下でもなく強弱に関係なく、多少・前後・左右・内外を越えて、並び進むことです。

そして、この数年間、「並進」のもたらす意味を英訳する試みを続けています。まだ、辞書にはない訳です。

・Mutual translation:お互いの言葉を言い換えたり、例えたり翻訳し合ってゆくこと。

・Mutual Reflection:一方向ではなく双方向で学びと暮らし・仕事を「鏡」にして未来に向けて反射・反響・反映(Reflect)してゆくこと。

・Mutual Care:する/されるを越えて互いにCareに成ること。

・Mutual reading:今回デビューした「並進読書/ひとりで・みんなと・書き手*から読む/読み合うこと」

*書き手がおられない場合は、編み手や刷り手・届け手などでもOKですね。

そして、すべてに通底している概念は、Mutuality/相互性、並進です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?