ねてもさめても雨が気になって『花札』考その2

最近児童館でプチぷち花札ブーム

それにともない、

ルールを見直していた。

「こいこい」とともに有名な

「花合せ」

それをみているうちに

柳と雨についていろいろと見えてきたのだ

その1はここから

11月の柳

通称『雨』

けどイラストの中には雨が降っていない

なんでや

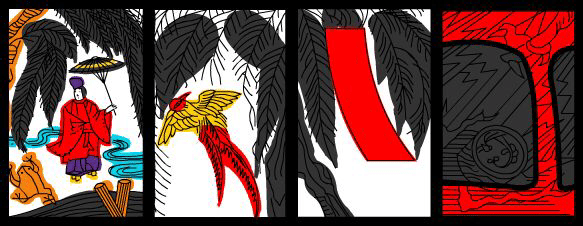

そして謎のカード(1番右)

小野道風(おののとうふう)

まずは光札で出てくる人物から

彼の名前は小野道風。

書道の神と呼ばれる

「小野道風と蛙」「柳に小野道風」などの名称で知られる、花札の11月札であり最高得点札である光札ひかりふだにも採用されています。

小野道風については、ゆかりの神社でもある

こちらが詳しい

エピソードをみてみると

花札の絵柄の意味がわかる。

道風が自分の才能に悩み、書道をあきらめかけていた時のこと。

ある雨の日に道風が散歩に出かけると、柳に向かって飛びつこうと、繰りかえし飛びはねている蛙に遭遇しました。

柳は離れたところにあるし随分高さもあったので、道風は「蛙は柳には飛びつくことはできないだろう」と思っていましたが、たまたま吹いた風が柳をしならせ、蛙はうまく飛び移ることができたのです。

自分の才能に行き詰まりを感じていた道風公は、一見不可能に見えることを無心で頑張る蛙の姿に勇気をもらい、「自分はまだこの蛙のような努力をしていない」と書道をやり直すきっかけを得たのです。

小野道風青柳硯

つまり、

柳にまつわるエピソードの中で超絶有名なものだ

雨(あめ)

この小野道風の図柄は

もとは違っていたようだ。

元の図柄はこちら

明治までは小野道風ではなく「斧定九郎」という人の図柄で、歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』五段目にでてくる架空の人

この頃の図柄には

しっかり雨が見える

しかし、時代的に斧定九郎よりも前から

この傘の人だったという説があり

ほんまのところは謎のようだ

ここによると

花札の由来はポルトガルからつたわった

48枚のカード

花札といいながら

冬の時期には

花が咲かない

しかも

松やすすきも花?とはいえない。

しかし48枚揃えるひつようがあったため

6月の梅雨時期の新緑が美しい柳と蛙などをいれたものをとりいれ

通称で

「あめ」とよんだ。

鬼札

そして、この「雨」の札

通称「鬼札」と呼ぶ

昔から遊んでて

なんやこれ

ってずっとおもってた。

柳でもないし

何だか怖い

あらためて調べてみると

柳のイラストがだんだんデフォルメされていったみたい。

この鬼札、

「花合せ」という遊びの際に、どのカードでも

とれる、トランプのババのような役割でつかわれた。

江戸時代

花札は賭け事につながることから

禁止されていた。

もともとは

賭け事のかるたをどうやったら

どうどうとできるか

イタチごっこの先に「花札」ができたとも言える

一説では

その場を部外者に乱されないために

独特の地域ルールができた。

この鬼札もそんな地域ルールの一つとしてできたのだろう。

特別な札だから

わかりやすくなったのかな

まとめ

ベーゴマとおなじく

「賭け事」という要素から

禁止されたり

イメージがわるかったりするけど

花々をあわせる

という遊びは

実に日本らしい

やっぱり雅で奥がふかい。

たのしいな…花札🎴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?