森を知る

3年前に応援会員として入会した一般財団法人「日本熊森協会」。

ウェブサイトや会報で活動内容は一通り理解していたが、このたびYouTubeで、創立時の初代会長で現・名誉会長の森山まり子さんの講演を観て、感動した。

森山まり子名誉会長講演@くまもと地球会議2022(2022年4月16日)

森を残し、

全生物と共存しなければ

人間も生き残れない

と、「現代生態学」という考え方を冒頭に掲げて語り始めた森山さんのお話に、知っていたつもりでほとんど分かっていなかった地球のこと、森のことに目を開かされた。

森の最大の生き物であるクマをシンボルとして、森の保全や奥山の再生に取り組む熊森協会の活動に、「日本の国土の67%は森林だから、もう十分では?」と疑問を投げかけられることがあるという。

「森と林は別物です!」と森山さん。

なんと、森は国土のわずか7%!そして60%を占める林は、戦後の国の拡大造林政策により奥山を破壊してスギやヒノキなどを植えた人工林なのだそう。そしてその人工林の多くが、安価な輸入材の流入などによる需要の減少に伴って放置され、荒廃している。

昔の人は、山裾を切り拓いて集落をつくっても、標高800mより上の山は聖域として踏み込まないようにし、奥山の動物たちと棲み分けをしていた。

「棲み分けラインを一方的に破って山に入り込んだのは人間です。この奥山を、もう一度豊かな森に戻さなければ」

森と林の違いなんて、木が多いか少ないかくらいに思っていた。

いくら木がたくさんあっても、スギやヒノキばかりで手入れもされず、下草も生えていない放置林にはクマやシカが食べるものはない。仕方なく食べ物を求めて里に下りた彼らは、害獣として処分されてしまうのだ。なんという人間の身勝手さ。

熊森協会が、間伐や植樹によって放置人工林を森に再生しようと取り組んでいることの意義が、ようやく腑に落ちた。

さて、2023年9月23日(土)、日本熊森協会東京支部が主催する自然観察会に2度目の参加をした。

今回はなんと、熊森協会が最近取得したトラスト地を見学するという特別な機会。

熊森協会は、人工林を買い取って天然林化に取り組んでいる。

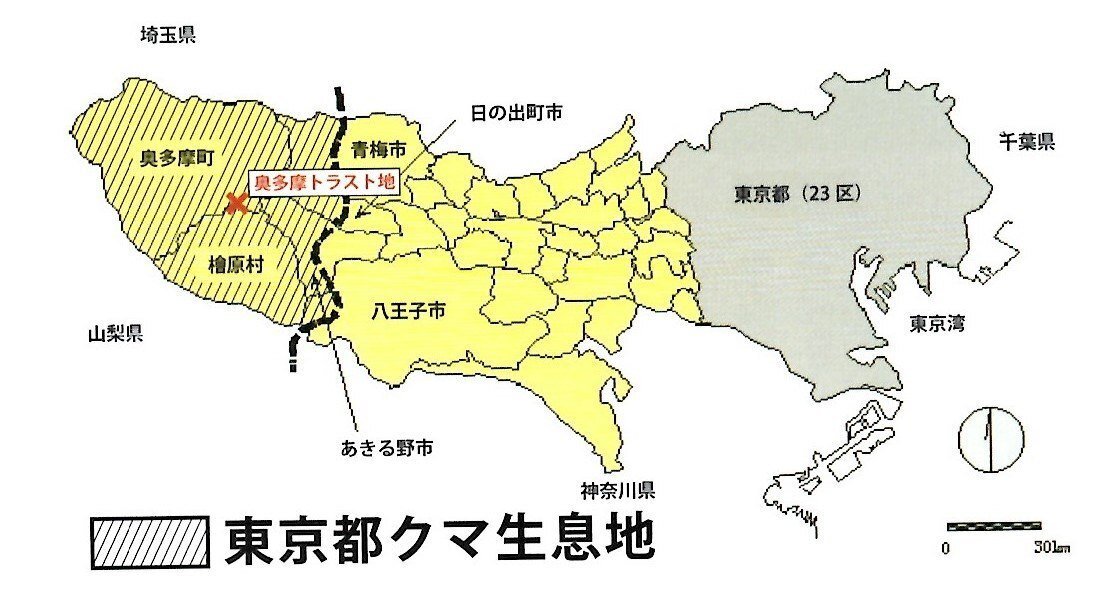

今回訪れたのは、熊森協会初の東京都内のトラスト地となった、17.5haの造林地。鋸山(のこぎりやま)と大岳山の間にある「中岩山」の斜面で、ヒノキなどの人工林がほとんどだが一部にブナやコナラ、ミズナラなどの自然林も残されている。クマの棲息も確認されているという。

今回のトラスト地見学ツアーでは、熊森協会本部(兵庫県西宮市)の調査員である水見(みずみ)さんが先導して、今後の観測用に定点カメラを設置するという。いつも自然観察会のファシリテートをしてくれる東京支部のFさんの他、一般会員の参加はMさんと私の二人だけ。初めてのトラスト地のツアーのためオープンに参加募集はせず、Mさんと私は8月の観察会に参加したときにたまたま話を聞いて参加できることになったのだ。超レアな体験!

トラスト地までは、鋸山の登山口から1時間ほどの距離なのだが、現在、登山口までの車道が土砂崩れで通行止めになっているため、林道を1時間半ほど歩かなければならない。合わせて片道2時間半。不安はあったけど、先月の観察会に参加したときの私の歩きぶりを見ていたFさんが「大丈夫でしょう」と太鼓判を押してくれたので、自信をもって歩き出す。

林道はかなり整備されている。

低地のあたりは石が多くて歩きにくかったが、上るにつれて落ち葉や枯れ枝に覆われたふかふかの土壌になって気持ちがいい。時折、トレイルランニングを楽しむ人にすれ違う。

調査員の水見さんの博識ぶりはすごい。

樹皮が剥けた木の幹を見て、「これはシカですね」「これはクマ。でも去年あたりのものでしょう」と次々解説してくれる。

しばらくして水見さんが、向かいの斜面に見える一群の樹木を指さして「あれはクマ棚かな」。

すかさずFさんが双眼鏡で確認して、「たしかに!」。

クマ棚とは、木の実を食べるためにクマが樹に上った際、折れた枝が鳥の巣のように積み重なったもの。この山はたしかに、クマたちの餌場になっているのだ。

クマはドングリが好物だが、主に食べるのは樹上にある青い実で、落ちたものはよほど空腹でないと食べないのだそう。青い実にはタンニンが豊富に含まれている。人間の下痢止めの薬にも使われるタンニンは糞を固める作用があるので、クマは冬眠に入る準備としてタンニンを摂取して「糞止め」をするのだという。

9時半に登山を始めて、正午に中岩山に到着!

持参したお弁当を食べて、トラスト地の斜面へ。

「獣道(けものみち)がありますね」

私の目ではまったく分からないのだが、斜面に動物たちが踏み固めた道ができているのだそう。

獣道が交差している箇所があったので、そこが写る位置に定点カメラを設置することに。

定点カメラは、動くものを感知すると撮影を開始する。Fさんは、1カ月か2カ月後にここを再訪し、映像データを確認する予定とのこと。

この森にどんな生き物がいるのか、映像を見るのが楽しみ!

二度目の奥多摩行きで、また少しクマと森について知ることができた。

このトラスト地が、少しずつ林から森に再生していく過程に立ち会えるかと思うとワクワクする。

次の訪問が楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?