異名同音について

名古屋でベースを弾いている吉岡直樹といいます。

今回の話題である異名同音とは、例えばF♯とG♭のように異なる音名でありながら、実際には同じピッチで演奏される音のことをいいます。

先日、ソーシャル・メディアに投稿しようとしていたら、異名同音についての議論が目に入ってきました。やや感情的になっているように思われたので、それ以上読み進めることもせずに自分の演奏予定のご案内をしたのですが、確かに異名同音の扱いについてはいろいろと議論もありますし、実際の演奏現場や作編曲の場面で判断に悩むところがあるのも事実です。

したがって、今回は、異名同音について「原則と例外」を手がかりに一緒に考えてみたいと思います。

英音名で使われるアルファベットはなぜ7個か

日本では、西洋音楽の音名を、日本語の音名(イロハ)、ドイツ語の音名(ABC=アー・ベー・ツェー)、英音名(ABC=エー・ビー・シー)、それにイタリアの音名(ドレミ。ラシドと書くべき? ただし音楽教育では階名とされることが多い)の4つの方法で表すことが多いのですが、以下、本稿では英音名を使うことにします。ドイツ語音名のH(ハー)とB(ベー)は、英音名ではそれぞれB(ビー)とB♭(ビー・フラット)になることにご注意ください。また、本稿でいう音名とは、より正確にはピッチクラス名であることもあらかじめご了承ください。

さて、西洋音楽では、異名同音を1つと数えれば、楽音(メロディや和音などで組織的に使われる一定のピッチを持つ音)は、1オクターブ内に12個存在します。雅楽でも同様に1オクターブに12個の音があり、12個の漢字を用いる音名で表すそうなのですが、これに対して西洋音楽では、A〜Gの7文字のアルファベットに♯や♭(さらには、ダブルシャープやダブルフラット)をつけてあらわすことになっています(英音名の場合)。

なぜ、西洋音楽では12文字(例えばA〜L)の文字を使わず、7文字のアルファベットのみを使って12音を表記するのでしょうか。

その答えをきちんと説明するには、歴史的にいろいろな経緯があり豊富な研究もあって話が込み入るのですが、大雑把に言ってしまうと、西洋音楽では、メジャー・スケール(長音階)やマイナー・スケール(短音階)のような7音の音階が基本になっているからです。

音名だけでなく、音程(度を使った表現)、記譜法、調や調号など、あらゆるものが、スケールは7音から成り立っているという前提のもとで成立しているのです。

例えば、メジャー・スケールやマイナー・スケールなど、曲の調性と関係の深いスケールはすべて7音による音階からできていて、「必ずすべてのアルファベットを1度ずつ使って表現する」という大原則があります。

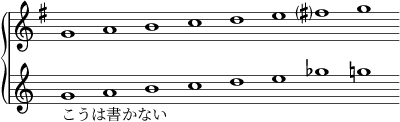

例えば、Gメジャー・スケールはG・A・B・C・D・E・F♯・Gと表現します。これをG・A・B・C・D・E・G♭・Gと表現してもよさそうなものですが、実際にそのようにしないのは、すべてのアルファベットを1度ずつ使うという原則に反するからです。もし、Gメジャーのキーで書かれた楽曲におけるF♯をすべてG♭に置き換えた楽譜は、非常に読みにくいものになるでしょう。これは、A♭メジャーやEメジャーのように調号の♭や♯の数が多い調になればなるほど、混乱はますます酷いものになるはずです。これは、単に記譜法や、習慣や慣れという問題ではなく、西洋音楽の旋律、和声、音程も含めた、楽音の体系そのものの問題です。

C♭やE♯、ダブルシャープやダブルフラットはなぜ存在するのか

異名同音は、F♯とG♭のように、「ピアノの黒鍵」に相当する音に限ったものではありません。アルファベット1文字のみで表現できる「白鍵」の音に対しても、例えばC♭やE♯のように表記する場合があります。さらには、ダブルシャープやダブルフラットのように、奏者にとっては正直なところ「紛らわしい」「やめて欲しい」と思われる表記もあります。

しかし、これらも基本的なスケールは「すべてのアルファベットを一度ずつ使う」という原則から、どうしても必要なことなのです。例えば、G♭メジャー・スケールはG♭・A♭・B♭・C♭・D♭・E♭・F・G♭であり、C♭の音(Bの異名同音)が存在します。C♭の表記を嫌って、異名同音的音階であるF♯メジャー・スケールを選択しようとすると、これは、F♯・G♯・A♯・B・C♯・D♯・E♯・F♯となり、今度はE♯(Fの異名同音)が出てくることになります。

マイナー・スケールには3種類あることはよく知られています。ナチュラル・マイナー・スケール(自然短音階)、ハーモニック・マイナー・スケール(和声短音階)、メロディック・マイナー・スケール(旋律短音階)です。

例えば、G♯ナチュラル・マイナー・スケールは、G♯・A♯・B・C♯・D♯・E・F♯・G♯ですが、G♯のメロディック・マイナー・スケールは、G♯・A♯・B・C♯・D♯・E♯・F♯♯・G♯と、Fのダブルシャープを使わないと表記できません。また、この表記を嫌って異名同音的音階を選択するとA♭マイナー・スケールを選択すると、今度は、ナチュラル・マイナー・スケールにC♭やF♭を使うことを許容しなくてはなりません。もっとも、ダブルシャープを使うよりはましかもしれませんが。

また、メジャー・スケールにも同様に、ハーモニック・メジャー・スケール(6番目を半音下げる)と、メロディック・メジャー・スケール(6番目と7番目を半音下げる)があります。これらは、あまり知られてはいないのですが、ジャズではサブドミナント・マイナーやその代理コードの根拠としてよく説明されますし、クラシック音楽でも後期ロマン派以降ではお馴染みでしょう。

例えば、D♭メジャー・スケールのような、ジャズではよく演奏されるようなスケールであっても、D♭メロディック・メジャー・スケールは、D♭・E♭・F・G♭・A♭・B♭♭・C♭・D♭となり、ダブルフラットが使われます。そう、例えばホーギー・カーマイケルの“Star Dust”をこのキーで演奏するとき、G♭mmaj7のコードが使われるかと思いますが、そのスケールは、D♭メロディック・メジャー・スケールが背景にあります(その第4モードに基づいていて、結果的にこれはG♭のメロディック・マイナー・スケール)。G♭mmaj7のコード・トーンの3度はB♭♭ですし、これはキーとの関係から、ふつうF♯mmaj7とは書きません。また、同じスケール(その第7モード)に基づく次の小節はC♭7であってB7でないことも明らかでしょう。

原則には例外がある:異名同音に寛容な場面

さて、これまでつらつらと原則ばかり書いてきましたが、「原則に例外がある」ということも、私はここで強調しておきたいと思います。

ここで復習ですが、なぜ、異名同音が存在しているのでしたっけ? その理由は、西洋音楽がメジャー・スケールやマイナー・スケールのような7音からなる音階が前提に成立しているので、AからGまでの7個のアルファベットを音名に使うのでしたね。もちろん、状況によってはC♭やE♯、あるいはB♭♭のように、演奏中にぎょっとするような表記に遭遇することもあるでしょう。しかし、ときおりそのようなことがあったとして、西洋音楽の体系や秩序をきちんとあらわすには、このような表記は不可欠であって、トータルに考えると許容していこうという、そのような合意がコミュニティ全体に存在しているのだと理解しています。

しかし、もちろん、原則には例外がつきものです。以下ではいくつかの例外について考えてみましょう。

異名同音は7音からなる音階を前提にしていると書きました。したがって、それ以外のスケールを前提にしているときは、必ずしも異名同音にこだわる必要がありません。

具体的には、12音からなる半音階や、8音からなるディミニッシュ・スケールの場合は、アルファベット7個からなる音名の原則を当てはめることに無理が生じますから、異名同音に対して神経質になる理由はありません。

また、ディミニッシュ・セブンス・コード(減七和音)も、その背景には8音からなるディミニッシュ・スケールが背景にあるケースが大半です。このような場合には、コード・トーンも含めて異名同音にこだわる必要はありません。

例えば、Cdim7のコードトーンは、教科書的には、C・E♭・G♭・B♭♭と説明されます。しかし、Cdim7がディミニッシュ・スケールが前提で使われているのであれば、B♭♭は、Aと表記されるでしょうし、場合によってはE♭やG♭がD♯やF♯と表記されても構わないと私は考えます。なぜなら、前提となるCディミニッシュ・スケールを表現するときに異名同音にこだわることにほとんど意味がないからです。したがって、メロディも含め、演奏しやすいよう、異名同音の原則論にこだわらずに記譜するほうが、書く側にとっても読む側にとっても都合がよいということになります。

6音からなるホール・トーン・スケールも同様の理由で異名同音にこだわることはありません。ただし、同時に使われることの多いドミナント・セブンス・コードのコード・トーンについては、原則として、ルートの長3度上、短7度上の音はそのような音程になるように表記し、また、テンションとの関係や慣例から、ルートから数えてスケールの4番目、5番目の音も増4度、増5度として表記されることが多いように思います。そうなってくると、2番目の音も長2度以外にわざわざ表記する理由もなくなるわけですが。

さらに、ジャズで使われるオルタード・スケールは7音音階ながら、私は異名同音にそこまでこだわらなくてよいと考えます。

例えばC7altに対応するCのオルタード・スケールをアルファベット7個を使って書くと、C・D♭・E♭・F♭・G♭・A♭・B♭・Cとなります。ところが、C7の3度のコード・トーンをわざわざF♭と書くことは大きな違和感があります。メロディラインによってはそのように表記したほうがよいケースがあるものの、少なくとも伴奏パートでそう書く必要はないはずです。では、この音をEと書くのであれば、ルートのCとの3度の間に4つの音が含まれることになります。C7をB♯7と書くと今度はC7というコードとキーとの関係が損なわれる場合がほとんどでしょうから、そのようなことはふつうしないはずです。したがって、オルタード・スケールについても異名同音にこだわる必要はないということが論理的にも明らかだといえるでしょう。

まとめ

以上をまとめると次のようになります。

原則として、異名同音は区別して表記する。したがって、C♭やE♯、B♭♭のような音名を安易にB、E、Aのように置き換えてはいけない。

例外として、メロディやコードが、クロマティックな動きをするときや、ホール・トーン・スケール、ディミニッシュ・スケールに基づいているときには、異名同音に対して厳密になる必要はない。

また、オルタード・スケールに基づくとき、メロディラインをはじめヴォイシングを記譜する際に、必ずしも異名同音にこだわる必要もない。

ケース・スタディ

異名同音同士のタイは認められていることになっています。例えばG♯とA♭の音符を弧で結ぶと、スラーではなくタイとみなされます。

例えば、All The Things You Are の23-24小節目は、メロディG♯=A♭に対して、コードがEmaj7 C7と進行しています。

原則として、このメロディの音は、Emaj7に対しては長3度のコード・トーンにあたるためG♯が、また、C7に対しては短13度のテンションにあたるためA♭と表記するのがよいことは自明です(C7に対してホール・トーン・スケールを想定する場合はこの限りではない)。

しかし、現実問題として、メロディがタイになっているとき、コードに合わせて異名同音同士のタイにするかというところはかなり議論が分かれるところでしょう。

また、On Green Dolphin Streetの6小節目のコードとメロディはどう表記するでしょうか。

この曲をE♭メジャー・キーで演奏する場合は、十中八九Emaj7と表記するでしょう。

ところが、この曲をCメジャー・キーで演奏する場合はどうでしょうか。C♯maj7ではなく、D♭maj7と表記するのではないでしょうか。C♯maj7の3度であるE♯を嫌うということもあるのかもしれませんが、このD♭maj7は、ナポリタン・コード(ナポリ楽派が好んだ♭II/IVに由来する。本来はこのようにベース音はIVだったが、こんにちのジャズではII♭maj7として演奏されるケースが多い)であるため♯Imaj7ではなく♭IImaj7と表記すべきであることは疑いを差し挟む余地はありません。

そうであるならば、この曲をE♭メジャー・キーで演奏する場合、この部分はF♭maj7と表記するのが原則だと主張される方がいても、至極ごもっともなことだと私は考えます。

ただ、私はEmaj7の表記も許容される余地があると考えています。なぜなら、メロディの動きがE♭メジャー・スケールに基づくというよりはむしろ分散和音になっているので、異名同音にしてもメロディラインとキーの関係がそれほど損なわれないと考えるからです。それにF♭maj7というコードや、C♭A♭F♭というメロディラインが特に初見の場合、ミスを誘発しやすく、原則論と天秤にかけるたときに、必ずしも原則論を貫く大きなメリットが感じられないからです。

ただ他方で、あくまでも原則的に理があるのはF♭maj7のほうであることは事実です。したがって、F♭maj7に基づいた表記であっても対応できるだけの読譜力が必要だと私は考えます。

最後にご案内です。オンラインでのジャズセオリーのレッスン「実践!五感で学ぶジャズ理論」を開講中です。よろしければ受講をご検討ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?