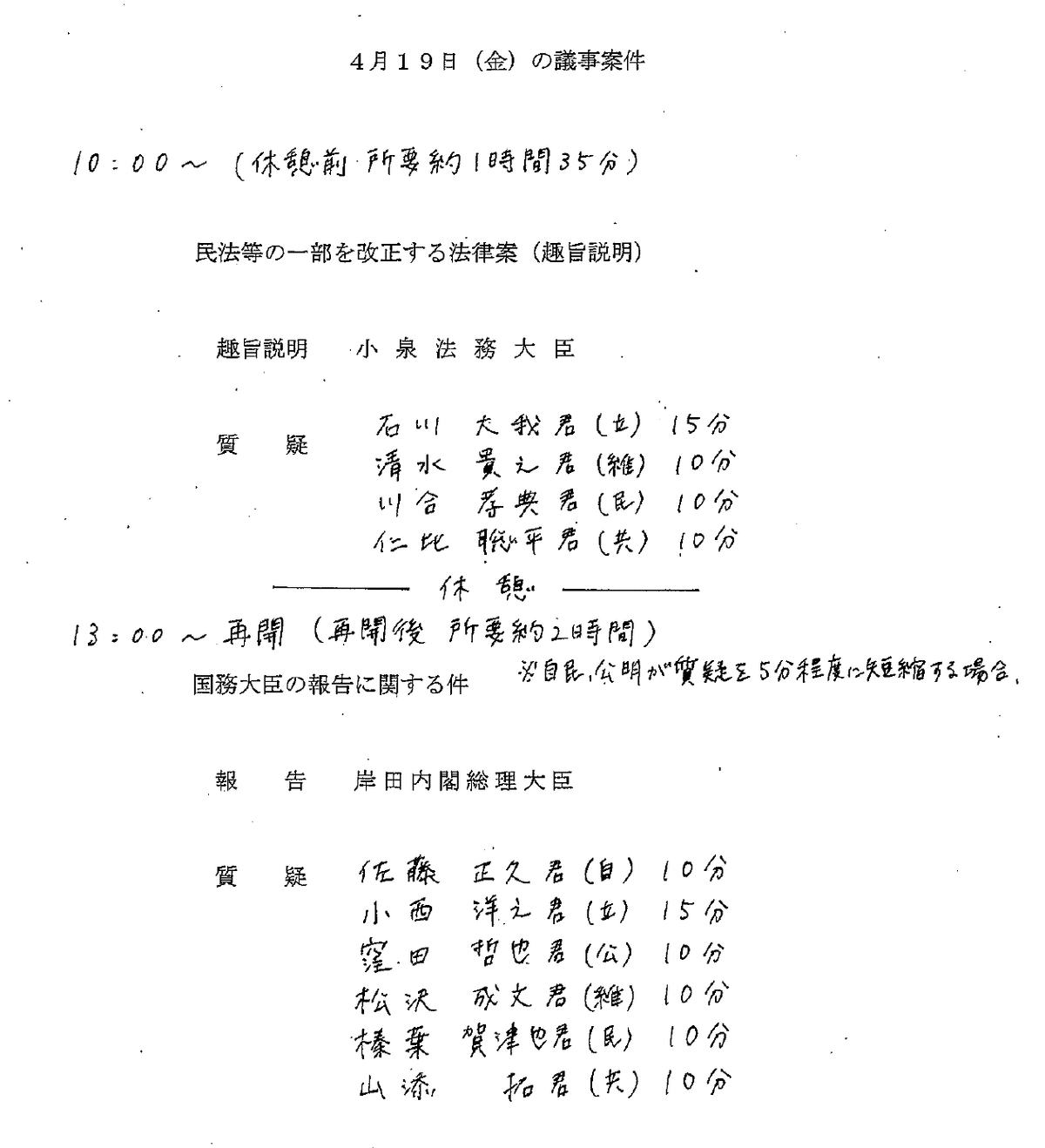

石川大我議員(立憲)の質疑 2024年4月19日参議院本会議

本日の石川大我議員の質疑を文字起こししました。

参議院議長

ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。

順次発言を許します。石川大我君。

石川議員

立憲民主・社民の石川大我です。

私は、会派を代表し、ただいま議題となりました「民法等の一部を改正する法律案」について小泉法務大臣に質問いたします。

まず、本法律案は法制審議会が2月15日に要綱案を大臣に答申し、わずか22日後に衆議院に提出されました。家族法制部会の採決の際には、委員22人のうち、3人が反対、1人が棄権をいたしました。DV被害者やシングルマザーの支援をしている代表の声が切り捨てられたのです。慎重派委員の訴えを受け追加した付帯決議は、内容が不十分だとして2人が反対しました。

異例続きの本法案提出は、検討が不十分であり、国民の理解を得られているとは言い難い状態です。(複数のそうだの声)

16日の衆議院本会議での採決においても、自民党議員から反対者が出るなど、審議が尽くされていない、との声が多く上がっているものと承知しています。

さて、同じく民法改正で対応すべき課題に、選択的夫婦別姓制度があります。1996年2月に法制度審議会がこれを認める要綱を答申したにも関わらず、28年間以上の長期にわたり、政府は法案を提出していません。

(複数のおかしいの声)

選択的夫婦別姓制度は世論調査で6割〜7割の国民が賛成し、経団連等、財界からも要望が出ており、その必要性が叫ばれているにも関わらず、です。選択的夫婦別姓制度こそ、法案提出、そして審議を行うべきではないでしょうか。(複数のそうだの声と拍手)

法務大臣にお伺いをいたします。

本法律案を急ぎ、提出した理由についてお聞かせください。

また、選択的夫婦別姓制度について法案提出を行わない理由についてご答弁ください。

世論の賛成ということであれば、わが党を始め、野党が提出している婚姻平等法案についてもその成立が急務です。(そうだの声)

同性同士の婚姻については、共同通信社調査によると世論の64%が賛成し、若い世代では81%が賛成しています。政府としても、同性婚を可能とする制度の創設を法制審議会に諮問し、政府が「婚姻平等法案」を提出すべきではないでしょうか。(複数のそうだの声)

法務大臣、同性婚については、国民のコンセンサスはこれ以上積み上がることがないほどに高まっています。世論が支持している同性婚を可能とする法案提出をしない理由を明快にお答えください。

憲法24条は婚姻について「両性の合意にのみ基づき成立」としています。その婚姻中のみ共同親権というのが現行法です。しかし、本法案では、裁判によって、当事者の合意がなくても共同親権とする「非合意強制型共同親権」を定めています。

憲法24条は意に反する婚姻を許しませんが、意に反する共同親権は許されると解釈されるのでしょうか。答弁を求めます。

政府は国民世論を向いて法案提出をしているのだろうか、と感じざるを得ません。法務大臣はこの民法改正が、国民が真に求めている法案、家庭の中でDVや虐待に苦しんでいる人たちに希望を与える法案であると断言できるでしょうか?明快な答弁を求めます。

あるいは、旧統一教会をはじめとする特定の宗教や支援団体の方向や、家族に対する支配を固定化しようとする家父長制的な価値観を有する人々の方向ばかりを向いて政策立案や法案提出をしているのではないですか。

明確にお答えください。

今回の法改正にあたる立法事実について伺います。

法務省の説明資料では「離婚後の子の養育のあり方の多様化をふまえ」と立法事実を説明し答弁でも繰り返されています。

しかし、養育の多様化と親権の所在は関わりがなく、改正案は、多様性の反映ではなく、合意の強制、制度の複雑化であって、多様性を目指しているものとは言い難いのではないでしょうか。(複数のそうだの声)大臣の見解をお答えください。

議論すべきは、民法766条に基づき、離婚後の父母間の役割分担や協議のあり方についてどう合意し定めるか、子どもに安定的な養育環境をどう確保するのか、そのための実親の責任はどうあるべきか、実親が離婚や別居した場合に、その責任の果たし方をどうするのかではないでしょうか。法務大臣の見解をお示しください。

親権の権利的側面は、あくまで第三者に対して子どもの権利・利益を守るためのものです。全国ひとり親世帯等調査によれば、令和3年度の母子世帯は約120万世帯、父子世帯は約15万世帯です。圧倒的多数のケースで母親が親権を持ち、同居し養育しています。

離婚後共同親権の導入がDV・虐待加害者に拒否権、介入権、支配権を与えてしまう危険性があるのではないでしょうか。法務大臣の見解を求めます。

離婚の際、及び離婚後の夫婦関係について、質問します。

今回の改正では、親の責務等として、「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず」、「その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない」と明記されています。

婚姻関係継続中、あるいは離婚後も子から見た両親が互いの人格を尊重し協力することは、子の養育上望ましいことではありますが、一方、その関係が険悪なものとなり、裁判等を経た離婚後においては、協力をし、子を養育するということは極めて難しいことだと考えます。

また、身体的な暴力を伴うDVや、経済的・精神的なDVなど様々なDVの可能性がある場合、何がDVにあたるのかを認識していない人が多数見られます。

離婚後共同親権は「DV・虐待ケースは除外」とされていますが、「DV・虐待ケース」に当たるのか、の判断は難しく、すり抜けて共同親権が適用されることが強く危惧されます。(そうだの声)

いかにしてDV・虐待ケースを除外するのか、その当事者にもわかりやすく具体的にお示しください。

養育計画などの講習は想定されているようですが、それよりも、婚姻中にDVに気づくのが困難だという事例が多数報告されていますので、結婚前にDVを防ぐため、DVや虐待があった場合の告発、被害届、相談等の対処をできるようにする結婚前のDV講習のような支援の制度化も子の利益に資すると考えますが、ご見解を伺います。

次に、離婚後のひとり親とその新しいパートナーによる子への虐待の関連性について質問します。

離婚後のひとり親やその新しいパートナーから子への虐待を共同親権で防ぐことができる、とする議論があります。しかし、ひとり親やそのパートナーが虐待をしているケースには、そもそも父親がわからない、父親の所在が不明、音信不通であること等で共同親権になり得ないケースがあります。

また、親権のない親側がDV・虐待の加害者であるといったことで、親権者になり得なかったというケースが多く、共同親権の導入でひとり親やそのパートナーが虐待しているケースを解決できると言い切れるとは思えません。

どのようにして離婚後共同親権の導入によって虐待を確実に防止できるものと大臣はお考えでしょうか。別居親に虐待を発見・阻止できるスキルがあるのでしょうか。共同親権を採用している諸外国では、虐待が防止されているでしょうか。答弁をお願いします。

既に民事局長が答弁した、協議で合意できなくても「同居親の養育にやや不安があるとか、同居親と子との関係が良好でない、という理由で別居親が子の養育に関わったほうがいいという場合」という仮想ケースには現実性がないと考えます。

円満ではなく離婚し、親権行使のあり方すら意見が対立する両親に対して、裁判所が命令で強制的に親権を共同行使させることが子の利益になる場合とは、具体的にどういう場合でしょうか。

民事局長の説明は、親権制限や親権変更すべき事案ではないでしょうか。

離婚後共同親権を導入することにより、子どもへの虐待を防ぐことができるという意見を見ますが、そのような立法事実はないはずです。

何らかの調査や検討をしたのであればご答弁ください。また、共同親権を導入することによる虐待の増加の危険性について、どのような調査をされたのか、法務大臣の答弁を求めます。

次に、監護権の無限ループ問題について伺います。

離婚後、監護権者が指定されていない場合、または共同監護の場合の問題です。

例えば、同居親である母親が子どもの小学校でのプール授業を欠席する、と決めたとします。しかし、小学校に父親から電話が入り、共同監護権者として、「プールに入れる」と判断したらどうなるのでしょうか。

改正案民法824条の2第2項によると、「父母ともに日常の監護教育について単独で親権行使できる」とされていますから、このような日常的監護教育は、まさに両親がそれぞれ単独で親権行使をすることができます。

そうだとすると、最新の判断が有効になるということであれば、その父親の電話の後に、再度母親が電話をしてプールの欠席を依頼すれば、再度プールには入れない、という対応を学校がしなければならないのでしょうか。

これでは、様々な現場において混乱が起きることは必至です。

まさに、父母の監護権が無限ループしてしまいます。監護者を指定し、同居親と子どもの生活に混乱をきたさないように配慮や手当てを行うべきではないでしょうか。法務大臣の所見をお伺いいたします。

本法律案には、共同親権を原則とするという文言はありませんが、一方で、法務省の説明や全体の規定ぶりからは、共同親権が原則として規定されているような印象を与えかねない感があります。

この点、共同親権を原則とするとの言葉が多義的であるとか、共同親権とするかは個別具体的な事情に即して判断するといった答弁が、法務大臣からなされていますが、これをもって、子の利益を確保することが、しっかりなされるのか不信感を抱かざるを得ません。

共同親権は原則でないと明確にご答弁頂いたうえで、共同親権とするか、単独親権とするかの明確な基準もお示しください。

最後に、「離婚後の子の養育の多様化」について、質問します。

冒頭でも触れましたが、法務省の説明資料では「子の養育の在り方の多様化」を立法事実の一つとして挙げています。

まず、「子の養育の多様化」について、同性同士のカップルの子育ては「子の養育の多様化」に含まれるのでしょうか。法務大臣にお伺いをいたします。

小泉法務大臣には、先日、4月11日の参議院・法務委員会で紹介しましたが、近年、同性カップルで子の養育をしている人たちが増えています。

現在の法制度では、同性婚ができないため、カップル間で養子縁組を行い、子育てをしている同性カップルの事例を紹介しました。そのお二人は、同じ学年に当たる年齢にも関わらず、養子縁組をしたことで数か月早く生まれたAさんが法的には親、Bさんが子どもとなり、そのBさんの実子を子育てしています。同性カップルと子という関係が、法的には「養父と養子とその子」という状態になり、実態にそぐわない状況です。

また、異性と結婚して子を産んだのち、離婚して同性パートナーと子育てしている女性同士のカップルもいます。こうした方達には法律の手当が届かず、不便な思いをしている当事者が多いのです。

「子の養育の在り方の多様化」を言うのであれば、同性婚の法制化や同性カップルが子育てしやすい法整備や環境を作ることにも、政府は早急に取り組むべきでないでしょうか。(そうだの声)大臣の明快な答弁を求めます。

最後に、先日の衆議院における我が党の討論で、道下議員から

「立憲民主党は、この法案が少しでも良くなるよう参議院審議でも尽力するとともに、政府・法務省ならびに最高裁判所が、委員会審議における答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して今後の調停・審判に臨み、適切に法制度を運用・措置するよう、監視機能を働かせていきます」旨の発言がありました。

本法案がどれだけ多くの当事者に影響を与えるのか、真に当事者が求めているものであるのか、一度立ち止まって審議を行うべきであると確信します。(複数のそうだの声)

本院の法務委員会における審議は、更に充実したものとなるよう強く求め、私の質問を終わります。御静聴ありがとうございました。

質疑は以上、次に小泉法務大臣の答弁に続きます。

小泉法務大臣の答弁は下記からご覧ください。

また、プール無限ループ問題については、voicyで太田啓子先生と岡村晴美先生の対談でも取り扱われておりますので、こちらもお聴きいただけますと、より理解が深まるかと存じます。

以上

誤字脱字がありましたらすみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?