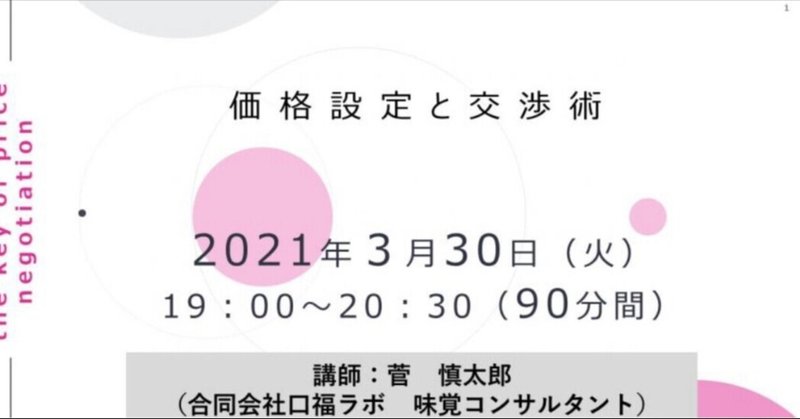

かん味処vol.3「適正について考える」価格設定と交渉術講座

産直ECを利用しはじめたばかりのころ、市場流通と産直ECを比較する様々な文脈の中で「市場流通では、値決めできず不当に搾取をされてしまうことがある」「質の高い生産物のこだわりが正当に評価されず、規格のみを基準に取引される」という内容の話を耳にした。直接取引なら、間に入る業者の費用を生産者に還元でき、値決めの権利もあるので適正な利益を生産者が手にしやすいと。私も、スーパーに並ぶ野菜を見て「安すぎないか?ちゃんと農家さんはこれで利益取れるのだろうか?」と不安になることもあった。

だから「適正価格でちゃんと買いたい」という強い気持ちがある。一次産業に限らず、どんな商品・サービスも適正価格で売れてほしい。なので、第1回目からかん味処の講座を受けてきて、今回のテーマは最も関心があった。そして、受講後に一番頭が痛くなったテーマだった。

1.絶対的な価値はない

今回の講座の導入では、航空機代金を例に「価値」というものがいかに相対的に変動するものかが示された。

例えば、単純に数字だけを見れば格安航空会社のチケット代は安く、JALは高い。しかし、その値段にはちゃんと理由がある。予約していた飛行機が運休したとき、JALは代替便を手配してくれるがLCCはそうならない。価格差は、機会損失に備えた保険の意味もあるし、快適性も異なる。サービスの何に重きを置くかで、その値段が高いか安いかは変わる。

同じペットボトルのお茶でも、富士山の山頂で買うか近所のスーパーで買うか、購入者の状況次第で価格は2ケタ3ケタ変わるだろう。絶対的な価値というものはない。商品や買う人間が置かれた状況によって、価値は相対的に変化する。価格も同じなのだ。

2.適正価格を決めるのは誰か

価格を決めるには、そもそもその商品がつくられる過程でどれだけの経費が掛かっているかを把握しなければいけない。かかった経費を積み上げていき、最後に利益を上乗せして商品の値段が決まる。これがイコール適正価格になると私は思っていた。

しかし、ここで菅さんが衝撃の一言。

「適正価格は、お客様が購入を認めた価格です」

ガツンと頭を殴られた気がした。

だって、その商品の適正価格を決めるのは売る方だと思っていたから。

その商品の経費を知っていて、乗せたい利益の額を決めるのは売る人なのでは?買う側が決めるの?

頭の中にはてなマークが湧いた。

菅さんの言葉の意味は、こうだった。

提示された価格でその商品が売れないのなら、それは適正価格ではない。

こだわって生産してその経費を価格に反映させても、買い手がその値段を出して商品を買いたいと思わないなら、それは買う人に求められていないこだわりなのだ。

冷静になって考えてみれば、至極当たり前のことだった。

一粒2000円する高級いちごがあるとする。(完全フィクションのたとえです)すごく手間暇かけた希少品種で、美味しい。生産者がちゃんと元をとれる価格だ。でも、自分のニーズに合わなければ買わない。

私は、味も楽しみたいが量も欲しいと1パック1000円のイチゴを2パック買うかもしれない。いや、体験重視で30分1500円のイチゴ狩りに行くかもしれない。そもそも予算が500円かもしれない。どの私にとっても、1粒2000円のイチゴは適正な価格ではない。その値段を出してもいいと感じるほどの価値を見いだせないのだ。

昔、「人は安いと思ったものしか買わない」と何かで聞いたことを思い出した。どんなに高い値がついていても、商品の価値が値段より上だと感じたものだけを人は買う、という意味だ。たしかにその通りだ。そもそも、モノの売買は「売る側」「買う側」双方の合意があってなされるもの。その価格の妥当性を決めるのも、双方の合意のようなものだ。

こんな当たり前のことを見落としていた自分に頭が痛くなった。

だけど、そもそも私が「適正価格」を意識するようになったのは、売り手と買い手のパワーバランスの偏りに罪悪感があったからだ。買う側に力があり、売る側に決定権がない状況はいやだ。だから反対に売り手にパワーバランスが傾くような「適正価格」の認識をしてしまったのだと思う。

でも、それは現実をちゃんと見ていないよ、と言われた気がした。

では、「適正価格」にするにはどうすればいいか。

3.値引きではなく、コストカットを

高くて売れなくても、値引きはしてはいけない。コストカットをして値下げするのだ。

例えば、コスト80円+利益20円で100円の商品があるとする。

コストを変えず、ただ売値を10円値引きして90円にするのはいけない。

これでは、ただ売り手の利が薄くなるだけだ。

そうではなくて、生産効率を上げたり包装材を変えたりしてコストを10円下げることで、90円の価格に変えればいい。改善を重ね、売れる価格までコストカットすればいいのだ。

コストカットについて、菅さんはヒントをくれた。

まずはその商品の原価構造をきちんと把握することだ。

原価には、直接その商品づくりに関わる経費=製造原価がある。これには、固定費(土地代や機械の減価償却費など)と変動費(人件費や材料費、包装資材など)がある。変動費は簡単に上昇しやすいので、業務改善や効率化をつづける。固定費は、長期的に下げる努力するとコスト削減につながる。つい削りやすいと減らしがちな人件費(給与)だが、従業員のやる気に直結するため安易に削らない方がいい。

直接的な製造原価の他に、広告宣伝代や販売手数料といった費用もある。これらは塵のように積もれば利益を食ってしまうので、本当に効果があるものか見極めて管理する方がいい。商品の質を上げるには、そういう間接的なものよりも、製造原価にお金を使った方がいいのだ。かん味処講座1回目から貫くテーマ、本業に集中する、良い商品をつくることとつながる。

また、利益をきちんと毎年積み上げていくことも大切だ。利益は、将来のリスクに対応する原資にもなる。利益は悪ではなく、将来の希望になのだ。

4.産直ECが「適正価格」についてできること

ものの価値は、相対的である。

その値段で買う人がいるなら、それは「適正価格」になる。

「適正価格」で売るためには次の2つが必要だ。

・無駄なコストをカットし売れる価格まで下げる

・その価格で買ってくれる人を探す=販路を変えるor拡げる

では、産直ECにできることはなんだろう。

やはりそれは、上に書いた「あたらしい販路」の提供になると思う。

そのためには、生産者と、売りたい値段で買ってくれる買い手とのマッチング比率を上げることが大切だと思う。

生産者がその生産物の価値・魅力を伝えやすい商品ページの設計。買い手が求めるものにたどり着けるような検索機能の精度の高さ。そして、ユーザーが積極的に探しに行かなくても、いろんな売り手の情報が目に触れやすい仕掛け。シンプルだが、こういう機能の充実をもって、産直ECは「適正価格」での売買に寄与できるのではないだろうか。

今回のかん味処のテーマは「適正価格と価格交渉」だ。実はこの話のあとで「価格交渉」についても意義のある話がたくさんあった。でも、今回は自分が産直ECと関わる根底部分の「適正価格」についてキッチリ考えさせられた。私にとってそれがとても重要なことだったので、「適正価格」メインでのレポートになってしまった。「価格交渉」については是非、他の方のレポートを参照してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?