ことのね(2)うつくし、あはれ

3月 いつもと違った道を歩いて見つけた桜並木

8月 通り抜けた町から見える田んぼ道

10月 暑さが引いた夕焼けの海

12月 忙しく過ぎていく師走支度の参道

いろいろ心動かされる景色というのがあって、春の桜とか夏のあぜ道、秋の夕日、冬の街、ボーっと眺めていたいけどそうもできない景色がある

この前そういった景色などになぜ心動かされるのか?について少し思ったことがあるのでまとめておこうかと思う。

学生の時は理系で古文はよく分かってなかったので調べるのに手間取った。忘れてるだけかもしれんが知らないこと多し。

うつくしい

上記のような景色などを表現するときに美しいという形容詞を使うが、美しいとはなんだろう

[形][文]うつく・し[シク]

1 色・形・音などの調和がとれていて快く感じられるさま。人の心や態度の好ましく理想的であるさまにもいう。

㋐きれいだ。あでやかだ。うるわしい。「若く―・い女性」「琴の音が―・く響く」

㋑きちんとして感じがよい。「―・い町並み」「―・い文章」

㋒清らかでまじりけがない。好ましい。「―・い友情」

辞書を引くといくつか意味があって、この場合だと1のイになるだろうか。美しい町並み。きちんとして感じが良い。

でも少しニュアンスが違う気がする。うつくしいとはどういう意味なのか。補説がある

[補説]本来親しい間柄、特に親子・夫婦などの間のいたわりの愛情を表したが、のちに小さいものへの愛情を主にいうようになり、さらに一般的に心や感覚に喜びを与えるもののようすをいうようになった。

元々は親子や夫婦の間のいたわりの愛情を表していて、そこから小さいものへの愛情、さらに一般的にこころや感覚に喜びを与えるもののようすをいうようになったようだ。

もう少し言葉の意味を追ってみる

「うつくし」の意味変遷(奈良時代)

ここでは『「うつくし」の歴史的意味変遷について』という論文があったのでこちらを参考にしたいと思う

出版者 山口大学人文学部国語国文学会

発行日 2020-03-01

作成者 本明 緑

本明(2020)によるとまず「うつくし」という言葉は古語ではかわいいという意味だったようだ。先行研究もいくつか掲載されているので一般的にそういう認識でよいのかなと。

これによると奈良時代の万葉集では愛しいという意味で使われていた。

親が子、もしくは夫婦間での可愛く思い愛情を思うさまを表していたようだ。古文辞書を引いてみる。

①いとしい。

出典 万葉集 八〇〇

「父母(ちちはは)を見れば尊し妻子(めこ)見ればめぐしうつくし」

[訳] 父と母を見ると尊い、妻と子を見ると切ないほどかわいくいとしい。

万葉集の800番の例があって、「妻子見ればめぐしうつくし」で妻と子を見るといとしい。という訳になっている。

万葉集を探してみると他にも「うつくし」が使われているのでそちらも確認する。

漢字本文 愛人之纏而師敷細之吾手枕乎纏人将有哉

読み下し文 愛しき人の纏きてし敷たへのわが手枕を纏く人あらめや

訓み うつくしきひとのまきてししきたへのわがたまくらをまくひとあらめや

現代語訳 いとしいあの人が枕としたわたしの手枕を、枕にする人は他にいようか。

歌人 大伴宿禰旅人

漢字本文が原文だろう。愛人と書いて「うつくしきひと」と読むようだ。これは恋人を思って読んだ歌なのかなと思う

本文 父母毛表者奈佐我利三枝之中尒乎祢牟登愛久志我可多良倍婆

読み下し 父母も上は勿放りさきくさの中にを寝むと愛しくしが語らへば

訓み ちちははもうへはなさがりさきくさのなかにをねむとうつくしくしがかたらへば

現代語訳 「お父さんもお母さんもそばを離れないで。三枝のようにまん中に寝よう」と、かわいくその子がいうと

歌人 山上臣憶良

こちらは長いので該当箇所を抜粋。愛久で「うつくしく」となるようだ。子供が愛しく・かわいく言うので、というような意味だろう。もうひとつ

本文 阿米都之乃以都例乃可美乎以乃良波加有都久之波〻尒麻多己等刀波牟

読み下し 天地のいづれの神を祈らばか愛し母にまた言問はむ

訓み あめつしのいづれのかみをいのらばかうつくしははにまたこととはむ

現代語訳 「天地のどの神に祈ったなら、また慕わしい母と話ができるのだろうか。

歌人 大伴部麻与佐

こちらは万葉仮名で有都久之で「うつくし」と読むようだ。800番も原文は宇都久志となっている。母に対してなので慕わしいという訳になっていて、母子の愛情を表す言葉として「うつくしい」という言葉がつかわれている。

「うつくし」の意味変遷(平安時代)

これが平安時代に入ると少しずつ変わってくる。

先ほどの論文では竹取物語でかぐや姫の形容として「うつくし」が用いられていることに触れていて、ここでは可憐であるというような意味だそうだ。

研究によっては奈良時代のいとしいという意味の説もあるようだが、ここから源氏物語などの平安文学での中心的な用法は可憐であるというような意味になっていくようだ。ただ対象についてはまた女性や子供が中心で、動物や自然物に対して使われるケースもあるようだが特例のようである

②かわいい。愛らしい。

出典枕草子 うつくしきもの

「うつくしきもの。瓜(うり)にかきたるちごの顔」

[訳] かわいいもの。瓜に描いたこどもの顔。

枕草子ではうつくしきものの段があるのでそのものについて書かれたものだろう。これが鎌倉時代や室町時代になると現在の用法「きれいだ」がふえていく。

「うつくし」の意味変遷(鎌倉・室町時代)

さきほどの③が平家物語で鎌倉時代には「うつくし」が美しい、きれいだの意味で用いられてくる。

③美しい。きれいだ。

出典平家物語 六・紅葉

「はじ・かへでの色うつくしうもみぢたるを植ゑさせて」

[訳] はじやかえでの葉の色が美しく紅葉したのを植えさせて。◇「うつくしう」はウ音便。

他に増鏡(ますかがみ)では後二条帝の即位のシーンで立派でというような意味合いで使われている。

かくて新帝は十七になり給へば、いとさかりにうつくしう、御心ばへもあてにけだかう、すみたるさまして、しめやかにおはします。

[訳]こうして、新帝は17才におなりになったのですが、大変勢いがありご立派で、お心遣いも高貴で気高く、物静かなご様子で落ち着いていらっしゃいます。

また建春門院中納言日記でも使われていて、

夏も折につけたる生絹〔すずし〕の御衣どもの、世になくうつくしきにてぞありし。

[訳]夏も季節に合わせた生絹〔すずし:練らない生糸で織った薄く軽い織物〕の御衣などの、例がないほどかわいらしい様子であった。

あながちに、匂ひうつくしげなる御側顔〔そばがほ〕の言ふよしなく白きに、

[訳]ひたすら、美しさがかわいらしい御横顔が言いようもなく白い上に、

そのほか、さきほどの本名氏の論文(2020)によると、宇治拾遺物語において「きれいだ」の意味で用いられているものが10例中7例となっているようで、この頃からきれいだの意味に変わってきたようだ。

また対象についても女性や子供だけでなく、衣装や花、曲や文章など人が作り出したものに対しても美しいが使われるようになり、男性にも用いられるようになったようだ。もっとも男性の場合は着飾った様子や行動のさまに対してであって増鏡のシーンもその一つだろう。

本明(2020)によると「うつくし」の意味が変化するきっかけとなったのは「らうたし」の登場であるという。

「らうたし」はかわいいという意味で、それと区別するために美の概念(きれいだ)が付与されていったのではないかという。

またきれいだを意味する「うるはし」から「うつくし」の美の概念に受け継がれたのではないかと推測する。

そのきっかけとして花に「うつくし」がつかわれたことから対象がひろがっていったのではという。

らうたし

ここで「らうたし」を確認してみる

[形ク]

1 《「ろう」を「ろうたける」の「﨟」と意識したものか》上品で美しい。洗練されている。

「朝のめざめも美しや夕べ睡らんとする時も―・しや」〈犀星・杏姫〉

2 《「らう(労)いたし」の音変化》いとおしい。かわいらしい。

「少し、うちとけ行く気色、いと―・し」〈源・夕顔〉

[補注]シク活用の「うつくし」が、特に弱々しさという限定をつけず、愛情を感じる対象、美を感じる対象を賛美する心情表現の語であるのに対して、ク活用の「らうたし」は、いつくしみの感情を起こさせる、弱々しく痛々しい、または、いじらしいものの可憐な状態を表わす属性表現の語である。

「ろうたし」という言葉は現在では見かけないが古い小説で見たことがある。

辞書の[補注]にもあるように、いつくしみの感情を起こさせる、弱々しく痛々しい、または、いじらしいものの可憐な状態を表わす属性表現の語とある。そちらと意味が区別される方向で美しいは「可憐な」というような意味では使われなくなったのかもしれないということだろう。

「うつくし」の意味変遷

ちなみに英語のbeautyの語源はこちらで

beauty

(n.)

14世紀初頭、bealteとして知られ、「物理的な魅力」または「善良さ、礼儀」として使われたこの単語は、アングロフレンチ beute、古フランス語のbiauté(「美しさ、誘惑、美しい人」12世紀、現代フランス語ではbeauté)として知られており、それ以前はbeltet、俗ラテン語で *bellitatem(名詞 bellitas)「感覚に喜びを与える状態」(スペイン語のbeldadやイタリア語のbeltaにもその起源がある)は、ラテン語のbellus「かわいい、ハンサム、魅力的」からきています。

古典ラテン語では主に女性や子供に使われ、皮肉を込めて、または侮辱として男性に使われることもありました。おそらく PIE *dw-en-elo-、root *deu- (2)「実行する、表現する;賛成を示す、敬う」の形容詞です。スタンダールによって「幸福の約束」la promesse de bonheurと有名に定義されています。

とあって、古典ラテン語では女性や子供に対して使われていたので経緯は似ているのかなと。もっとも印欧祖語のdeu-「実行する、表現する;賛成を示す、敬う」起源なのでスタートは異なっているかもしれない

うつくしの意味変遷を図にするとこんな感じだ

一旦これで「うつくし」の言葉は元々母や子供、恋人夫婦に対しての愛情の言葉から来ていることは分かったが、景色に対して美しいといってもそれだけで表現が足りていないと感じる時もある。うつくしい、つまり日本の美意識とはなんだろうか?

字義上は美を成立させる意識や体験のことをいう。美しいものばかりか醜までも含む広義の美は,感性のとらえる精神的価値〈美的(ästhetisch)なるもの〉として論じられてきた。美意識とは,心理学的観点によればかかる美を支える美的態度の意識過程をさす

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」

美意識となると美しいものばかりか醜までも含む広義の美とあり、単純に美しいものだけではなくその反対も含むことになる。

ちなみに先ほどいくつか調べていた中で日本の平安時代の美的な理念として「あはれ」と「をかし」があるというのがあった。高校時代に習った気もするが覚えていないので改めて調べ直してみる。

「あはれ」「をかし」

あはれ

分類文芸

「をかし」とともに、平安時代における文学の基本的な美的理念。深いしみじみとした感動・情趣をいう。のち、しだいに日本文学の美の根幹として発展し、調和美・優雅美・静寂美・悲哀美などのさまざまな内容を持つようになった。⇒もののあはれ・をかし

①しみじみとした趣。しみじみとわき上がってくる気持ち。

出典新古今集 秋上

「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮れ」

[訳] ⇒こころなき…。

②寂しさ。悲しさ。

出典源氏物語 橋姫

「木の葉の散りかふ音、水の響きなど、あはれも過ぎて、もの恐ろしく心細き所のさまなり」

[訳] 木の葉が散り乱れる音や、水の流れの響きなど、寂しさも通り越して、何か恐ろしく心細いあたりのようすである。

をかし

分類文芸

「あはれ」とともに、平安時代における文学の基本的な美的理念。「あはれ」のように対象に入り込むのではなく、対象を知的・批評的に観察し、鋭い感覚で対象をとらえることによって起こる情趣。清少納言の『枕草子(まくらのそうし)』は「をかし」の文学の代表とされる。⇒あはれ

②興味深い。心が引かれる。おもしろい。

出典徒然草 一九

「また、野分の朝(あした)こそをかしけれ」

[訳] また、台風の(あった)翌朝(のありさま)は興味深い。

③趣がある。風情がある。

出典枕草子 春はあけぼの

「まいて雁(かり)などの連ねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし」

[訳] いうまでもなく雁などが連なって(飛んで)いるのが、とても小さく見えるのは、たいそう趣がある。

そこでは同時代の「あはれ」の表すところに近似しているともいえる。しかし「あはれ」が対象に思い入った深いしみじみとした感動であるのに比べて、「をかし」は概して対象を外部から余裕をもってみて、そこに興趣を覚え快感を誘われて喜ぶような面がある。

『『美の伝統 新修版岡崎義恵著作選』(1969・宝文館出版)』

出典 小学館

「あはれ」は心の底でしみじみと感じるさまを表す言葉であるのに対して、「をかし」は外部から観察して批評して捉えるときに使う言葉であるようだ。

古今和歌集の有名な歌「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮れ」をが「あはれ」を表しているのは感覚的には理解できる。「あはれ」についてもう少し調べてみる

「あはれ」

本文 家有者妹之手将纏草枕客尒臥有此旅人𪫧怜

読み下し 家にあらば妹が手まかむ草枕旅に臥せるこの旅人あはれ

訓み いへにあらばいもがてまかむくさまくらたびにこやせるこのたびとあはれ

現代語訳 「家にいたら妻の手を枕としているであろうに、草を枕の旅路に倒れておられるこの旅人よ。ああ。

歌人 聖徳太子

本文 家早河之湍尒居鳥之縁乎奈弥念而有師吾児羽裳𪫧怜

読み下し 早川の瀬に居る鳥のよしをなみ思ひてありし我が子はもあはれ

訓み はやかはのせにゐるとりのよしをなみおもひてありしわがこはもあはれ

現代語訳 急流の瀬にいる鳥のように、よりどころなく思っていたわが子よ、ああ。

歌人 大伴坂上郎女

本文 秋山黄葉𪫧怜浦觸而入西妹者待不来

読み下し 秋山の黄葉あはれとうらぶれて入りにし妹は待てど来まさず

訓み あきやまのもみちあはれとうらぶれていりにしいもはまてどきまさず

現代語訳 秋山の黄葉に心ひかれて、しょんぼりと入っていった妻は、待っていても帰って来ない。

歌人 作者未詳

調べてみると万葉集の奈良時代に「あはれ」という言葉は既にあったようだ。訳としては感動詞としての「ああ」となっていて悲痛や悲嘆の声を表した言葉のようである。ひとつだけ秋山の黄葉が「あはれ」とあるがこれも悲しい様子を表しているような感じである。

古語「あはれ」は本来喜怒哀楽のさまざまな感情のこもった深い詠嘆を表わす感動詞であったが,次第に具体的な感情から離れて,自然や人生に対する複雑な情緒をも表わすようになり,さらに精神的な理念にまで高められた。

古語「あはれ」は喜怒哀楽とあるが、万葉集で使われている「あはれ」を見ると「哀」中心かなと思う。深い感動を示すので、「驚」もあるようなそんな感じ。古語での「あはれ」について調べている論文がありそうだが「あはれ」や「もののあはれ」について書かれたものが多数あって調べられなかった。

「ああはあれ(「ああ」は有れ)」。「ああ」は感嘆発声。「は」は助詞。「あれ(有れ)」は「あり(有り)」の已然形。感嘆は有るが…、の意。感嘆の吐息はでるが…、という思いには、それで良いのかという思いがあり、それで良いのかという思いは、それで良いのかと思うほど素晴らしいという思いと、ほかになんとかならないのかという悲嘆的思いの二種があります。

ただこちらの語源のサイトによると、『「ああ」は有れ』から来ている言葉でもあるようで、興味深いところ。

単純に感動を示すなら「ああ」でもよいのではと思うので、「ああはあれ」つまりああは有るがというような言葉があったのではないか?と思ったりもする。現代文だと「あんなことある?」(いやないよね)の反語的な感じなのかなと。もう少し調べてみたいが先に行くとする

「をかし」

ここで次に「をかし」のほうを調べてみる

日本の古典文芸において一種の美意識を表す語で、美的理念を示すことばにもなっている。その用例は平安時代以後にみられ、基本的には対象を興ありと思う明るい快適な感情を主とすることばであろうが、美として優美に近いものを表す場合と滑稽(こっけい)を表す場合とが両極として考えられる。

『『美の伝統 新修版岡崎義恵著作選』(1969・宝文館出版)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

先ほどの辞典に戻ると用例は平安時代以降に見られとあって、たしかに万葉集には見当たらない。

文芸用語。語源不詳。〈をこ(烏滸(おこ))〉の形容詞化とか,動詞〈招(お)ぐ〉の形容詞化ともいわれるが,定説はない。古辞書には,〈逈〉〈運〉〈可咲〉などをこの語に当てる。新鮮な印象を与えられ,好奇心や関心を喚起される感情が基本で,視聴触味嗅の五感はもとより,それらによって複雑に醸成される雰囲気や気分なども含まれ,滑稽感も当然入っている。

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」

世界大百科のほうでも語源不詳とあり、をこの形容詞化やおぐの形容詞化とあって今一つ微妙な説ではある。

http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/tmu_j/pdf/21/21-1%E9%BB%84%E9%BE%8D%E5%A4%8F.pdf

黄氏の論文によると「をかし」の初出は竹取物語で伊勢物語、土佐日記とある。いずれも「をかしきこと」というようにことを連体修飾していて

これは「をかしきこと」という表現が、「をかし」が姿を見せる早い段階からすでに固定化した表現として使われていたことを示すと考えられる

とあるので竹取物語や伊勢物語の成立年代から、平安時代初期ころにはいきわたっていた表現なのだろう。このあと、落窪物語や宇津保物語、源氏物語と時代が下っていくにつれて、「をかしき君」「をかしき姿」や「をかしく思ふ」「をかしく見ゆる」などと用法が広がっていったようだ。

新鮮な印象を与えられ,好奇心や関心を喚起される感情が基本で,視聴触味嗅の五感はもとより,それらによって複雑に醸成される雰囲気や気分なども含まれ,滑稽感も当然入っている。

世界大百科事典にあるように、「をかしきこと」は新鮮な印象を与えられ、好奇心や関心を喚起される感情が基本ということで、「気になること」という感じなのではないかと思う。「をかしき」はシク活用にあたっていて心情を表すことが多く、「をかし」「かなし」のような言葉がでてくる。「かしく」で調べると他のシク活用の言葉「なつかし」が万葉集に少しだけ歌があった。

「なつかし」

本文 妹毛吾毛許己呂波於夜自多具敝礼登伊夜奈都可之久相見婆

読み下し 妹も我も心は同じ比へれどいやなつかしく相見れば

訓み いももわれもこころはおやじたぐへれどいやなつかしくあひみれば

訳 妻も私も心は同じである。いっしょにいてもますます心ひかれ、

歌人 大伴宿禰家持

本文 妹我門従喧過度霍公鳥伊夜奈都可之久雖聞飽不足

読み下し 我が門ゆ鳴き過ぎ渡るほととぎすいやなつかしく聞けど飽き足らず

訓み わがかどゆなきすぎわたるほととぎすいやなつかしくきけどあきだらず

訳 わが家の門を鳴きつつ飛びすぎる霍公鳥は、一層心ひかれて聞き飽きることがない。

歌人 大伴宿禰家持

不思議だが、奈良時代の「なつかし」は心ひかれてとなっていて現代の、昔を思い出して楽しい、懐古の情とは違った使い方のようだ。

1 心がひかれて離れがたい。

㋐魅力的である。すぐそばに身を置きたい。

「三蔵は少し葉蔭になっている他の(牡丹ノ)一輪を―・く見る」〈虚子・俳諧師〉

「霞立つ長き春日をかざせれどいや―・しき梅の花かも」〈万・八四六〉

㋑好感がもてて近付きになりたい。親しくしたい。

「目鼻立の好い男は、…、利いた風で―・くない」〈鴎外・雁〉

2 かつて慣れ親しんだ人や事物を思い出して、昔にもどったようで楽しい。「30年振りに―・い顔ぶれがそろった」「遠い昔が―・く思い出される」

辞書を引くと「なつかし」は1の使い方が原義であったようだ。「うつくし」や「なつかし」「をかし」も意味が変わってくるのだなと思う。他のシク活用の言葉を調べてみると何かわかるかもしれない。「さぶし(寂し)」「くし(奇し)」「こひし(恋し)」などたくさんある。

ここで、「あはれ」と「をかし」にもどって整理すると以下のような違いがあるのかなと思う。

「あはれ」は名詞になるので、何かを見て感じる気持ちのことになるのだろう。「をかし」は形容詞なので対象を表現説明する語句になるが、興味引かれる、風情があるというのは一種メタ的な認知状態でもあるのかなと思う。

夕暮れを見たときに、「あはれ」を感じ、またなぜか「あはれ」を感じるものを「をかし」と興味深いなということなのだろう。

もののあはれ

それでここで最初に戻って、春の桜とか夏のあぜ道、秋の夕日、冬の街を見たときに感じるものは何だろうという問いに戻る。

「うつくし」は現代語ではきれいだとなるが、ただそれだけではないなと思う。このような景色を見たときに感じるのは「あはれ」が近いだろう。

あはれを調べている時に「もののあはれ」という言葉もあった。

平安時代の王朝文学を知る上で重要な文学的・美的理念の一つ。折に触れ、目に見、耳に聞くものごとに触発されて生ずる、しみじみとした情趣や、無常観的な哀愁である。

言葉としては10世紀半ば平安中期ごろから用いられ,《源氏物語》には12例を見る。当時の生活意識上の一規範であった。もともと〈あはれ〉は感嘆詞の〈ああ〉と〈はれ〉とがつづまった語であり,また〈もの〉は古くは神異なもの,あるいは霊的存在をさす語であったが,中古には漠然と対象を限定しない形式語となった。〈もののあはれ〉の語はそうした漠然とした主観的感情をさらに客体化し,対象として捉え直したものといえよう。これを積極的な文芸理念として提唱したのは,近世中期の本居宣長である。

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」

なるほど、たしかに感覚的にはそのような感じがする。江戸時代に本居宣長が「もののあはれ」を提唱したようだ。

ここで気になったのは、wikipediaでも取り上げられていた西行法師の歌だ。

心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮

――寺澤さんは、西行の代表的な和歌をいくつか挙げています。「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮」。これは、情緒を理解しない出家の身であっても、もののあはれは知っている。よって、鴫の飛び立つ沢の夕暮れに感じ入ることはできる、といった意味の歌ですが、この歌を私たちはどう理解すればよろしいですか。

寺澤:

中世に生きる人間の孤独な魂を飛び立つ鴫の姿に見て、人生無常ということをしみじみと感じた。それを歌にしたものですね。この歌は、秋の夕暮れという寂しい季節に深く心を寄せる傾向も、平安朝の半ばを過ぎる時期になって非常に強くなってきますが、そういう時代を強く映した歌として、人生は無常、世の中が無常だと感じられるような時代をすくい取った歌として、人々の共感を得たのだろうと思います。

こころなき身でも「あはれ」は知っている。鴫の立つ秋の夕暮れ時を見れば。つまり西行は「あはれ」は人生無常ということを感じる・考えるという風に捉えたのだろう。

この無常観というのがポイントなのかもしれない。無常とは常ならずで変わらないものはない、命ははかなく、不変だと思って執着することは苦しいということだ。

必ずしも、「あはれ」が無常を感じたときの感情とも思えないが、無常を感じたときに「あはれ」と思うことはありそうだ。

つまり、桜を見て心が動くのはすぐ散ってしまうからであり、夏のあぜ道は記憶の中にしかないからであり、秋の夕暮れはもうすぐ冬の到来を予感させるからであり、冬の町は今年一年が終わりだと感じるからなのかなと思う。

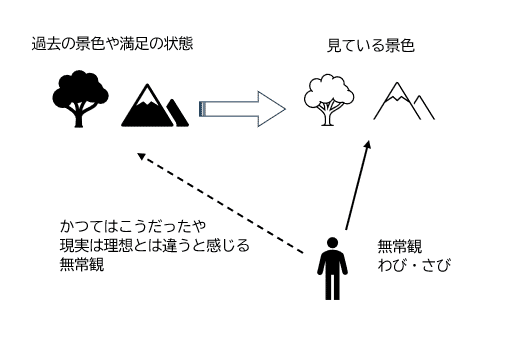

図に描くと目の前の景色を見ながら、それが変わることを知っているが故に感じる情感となるだろうか。

感覚的には見えている景色と、違った時間軸で交わる景色なのかなと感じる。

ここから考えると日本文化ででてくる「わび・さび」というのは無常観だが逆の見方をしているとも言えなくもない気がする。

わび・さび

本来、侘とは厭う(いとう)べき心身の状態を表すことばだったが、中世に近づくにつれて、いとうべき不十分なあり方に美が見出されるようになり、不足の美を表現する新しい美意識へと変化していった。

「わび」は不足した状態を表していて、万葉集では恋が実らず苦しむ状態で使われている。ここから貧相・不足のなかに心の充足を求めようとする動きとあるが、古今和歌集では次の歌があり

山里はもののわびしきことこそあれ世の憂きよりは住みよかりけり

(山里の生活はものわびしいけれど、世間でツラい思いをするよりは住みやすい)

足りている状態を知っているから不足が分かるのであって、「わび」では理想や現実との距離感が感じられる。ただそれはそれでも良いかと悟りの形で認識する様子ともいえる。

一方、「さび」のほうは本来は時間がたった様子を表していて、かけた茶碗とか年季の入った木造住宅ということになるだろう。Wikipediaよりは

本来は時間の経過によって劣化した様子を意味している。漢字の「寂」が当てられ、転じて「寂れる」というように人がいなくなって静かな状態も表すようになった。

とあって、さらに転じて人が居なくなったを表す寂れるという意味も持つようにはなったようだ。万葉集や新古今和歌集でも「さび」という言葉はでてくる。

楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも

(楽浪の地の国つ神の御心も衰えて、荒廃してしまった都を見ると、悲しいことよ。)

ふるゆきにたくもの煙かきたえてさびしくもあるかしほがまのうら

(降る雪で、藻塩焼く煙がすっかりと消えてしまい、寂しいことです。塩釜の浦は。)

これらの使われ方からは「さび」は時間が経って変わった情景や元の風景を思い出して読んでいる。「あはれ」とは少し違った捉え方になって図にするとこんな感じか

ここでは「あはれ」と逆で過ぎた現在や不足している現在から、過去やかつての理想などを思い出している。「あはれ」では未来との対比であったが、「わび・さび」では過去との対比があるのかなと思う。そしてこれはどちらにしても無常ということだ。

無常

ちなみにうちの父方は浄土真宗で法事もある。この前調べるとこの法事は単に亡くなった方の供養だと思っていたが浄土真宗では趣が違うようだ。

念仏者にとって、この世の縁の尽きることは終わりではなく、死は仏として生まれていく始まりなのです。この世の縁が尽きる時、人と人との関係は終わります。それは同時に、残された私たちにとって、仏さまの世界との関係の新たな始まりでもあるのです。

大切なお方との別れを経て、今、私はどのように生きているのかを考えるご縁が、一周忌、三回忌、七回忌、のご法事ではないかと思います。普段は日常に追われて、ゆっくり考える時間が少ないものです。ご法事をつとめる時期が近づくと、日常を離れて大切な人を思い出す時間を恵まれるのです。何を感じ、どのように思うかは人によってさまざまでしょう。

つまり亡くなった人は仏として生まれ変わっている。そして残された人はそういうお別れを経て無常を感じつつ、自分たちはどうしていくかを考えるご縁の機会であると。

こうして考えると、時間の変化の双方向に対して感じる感慨が日本仏教的な無常観と結びついたのかなと思う。

まとめ

ただ単に、きれいだとか薄汚れているとか欠けていると見るのではなく、それを見て時間の変化も感じることで「あはれ」だったり「わび」を感じるのだろう。そしてこういった感動は、ある程度経験を経ていないと分からない事なんだろうなと思う。歳を重ねるとか。

桜が美しく感じるのは、散ると知っているからだし、

夕陽を見て切ない感じがするのは、今日も一日が終わると感じるからだろう。移ろいを理解するには移ろいを体験していないと難しい。

世の中は常にもがもな渚(なぎさ)こぐ

海士の小舟の綱手かなしも

【百人一首解説】

「世の中は無常だが、変わらないままであってほしい。広い海の波打ち際で漕ぐ漁師の小舟が綱を引く様子は、しみじみとしていて趣深いなぁ」

またこの歌のように、逆に友情や愛情が昔と変わっていないことを知った時にも「ああ」と感じるだろう。これは無常の世の中なのに常なるものがあった、昔と変わっていないことを思い出す「あはれ」の感情なんだろうな。

他にもいくつか言葉を調べてみたが、こういう情景に当てはまりそうなのは「あはれ」か「わびしい」くらいのようだ。だからこそ、当時の人はその心境を歌にしたのかもしれない。

最後に小倉百人一首から歌を取って締めとする。

花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

(小野小町)

さびしさに 宿を立ち出でて ながむれば いづこも同じ 秋の夕暮れ

(良暹法師)

淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に いく夜寝覚めぬ 須磨の関守

(源兼昌)

長らへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき

(藤原清輔)

ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ

(紀友則)

中世、風景や自然の変化と人の世の変化を重ね合わせてきたのだろう。それはただ単に見た目だけを見るのではなく時間や場所を超えて重なってできた心象風景なんだろうなと思う。そうした時に言い表せるのは「ああ」という言葉だけだったのかもしれない。