恩恵の在りか

大勢の人が大きく方向転換を余儀なくされている昨今

わたしも御多分に洩れずその一身である。

しかし悲嘆に暮れているかといえば全くそうとも言い切れないのは

技芸に携わっているからだと思う。

否、返って潔く専心するしかない環境にコロナ禍の愛すら感じる。

2月にコロナがささやかれだしてから

私自身の隠された内面も露呈されることの多いこと。

人間っていうのは

どこにそんな押し込めるだけのタンクを隠し持っているんだろう。

例え話だけど、

色鉛筆の消しても消えない描き染みに手を余して

ため息をつきながらそれでもまた消していく

この煩わしい二度手間が

生命の筋道だということが分かっていたら

人間なんかに生まれてこなかったのにな。笑

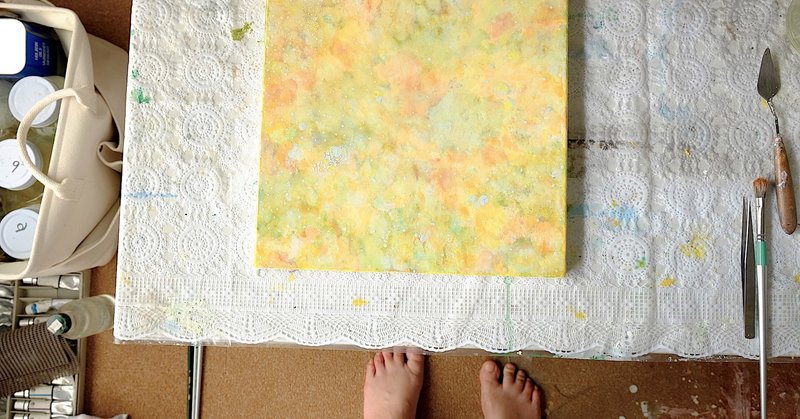

Oil on canvas/333×333mm/2020

周波数が人に様々な影響を与えているのは色も同じで、

色によって形が成されることを思うと

造形とはつまり

光をどの意識まで感通させるか作家の真諦によるのだろう。

物質である身体とともに絵画は制作されるのだから

作家自身の振動数がそのまま現れていることに

私自身もっと潤沢な瞳を向けて

体感と理解の体になっていい。

Drawing/pen/premium bond paper/A4/2020

美術を習いたての十代のころ通っていた研究所に、

同じ油画科で、いつも筆洗器を馬車馬のようにカタカタと

大きな音を鳴らしながら筆をかき回して洗う男の子がいた。

その子はちょっと変わっていて、

油彩も独特なタッチだった。

その子の絵はいつも黄色を多用していて、

描き初めはとても美しいんだけど

描き上げに近づくにつれどんどん濁ってしまって、

最後にはまるで筆洗器の灯油と同じ色の、

どこにも属することのできないグレーになってしまう。

それを見かねて先生はいつも

「黄色っていうのは難しい色だからね、落ち着いて描かなきゃいけないよ」

と優しく諭していた。

黄色い絵の具を手にするといまだに当時のことを、

その子とその絵の色を思い出す。

そしてほんの少しだけおまじないのように心が呟く。

「濁らないように…」

山の春は黄色で始まる。

最近私は黄色に癒される。

うぶな、と揶揄されるかなと思いながら、

でも、ゆっくりと、しっとりと色を差してゆくのが心地よい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?