タックマンモデルで見る、日向坂46チームとしてのこれまでとこれから

直近4回では、「最も日向坂らしいこと」とは何かや「それに照らすとこれまでの日向坂の表現をどうまとめることができるのか」など、主に「表現活動」の視点で考えを書いてきました。

では日向坂チームが「組織」としてこれまでどう変遷してきたのか、そして今後どうなりそうなのかについて考えてみたのがこの記事です。

最初に結論をまとめておくと、

「どんどん悩みの質が上がって、その解決力もチームとして付いてきているし、チームとして強くなっていそうだな」ということです。

※体調を崩して以来、公式ニュース以外の情報はブログやメッセージ、雑誌のインタビュー等も含めほぼ見れていないので、周回遅れの話をしているかもしれません。

タックマンモデル

組織の成長状態を段階的に示したモデルに「タックマンモデル」というものがあります。

チームは最初の4段階「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」を順に経過し、最後に散会期を迎えるとするのがこのモデルです。日向坂の場合は原則ずっと続けていくことが目的なのでチームとしては散会期が来ないようにすることが目標ですが、個人で見ると卒業などが散会期に相当するかと思います。

「混乱」はフェーズではなく継続的プロセス

そんなタックマンモデルですが、実際はこんなにキレイに進むわけではないよね、という指摘があります。

Tuckmanの理論によると、これらのフェーズは連続しており、同じ期間を持ち、チームがパフォーマンスの最高点に到達するために必要なのだという。

Norton氏の見る限り、Tuckmanモデルは、予想したようには機能していない。まず、連続したフェーズの各期間は同じではないのだ。"混乱"から抜け出せないチームもあれば、"統一"に移行した後に"混乱"に戻り、そこに長く留まる場合もある。一般的には"混乱"と"統一"の間で行き詰まることが多く、当初のパフォーマンスレベルを越えられない場合もある、というのがNorton氏の認識だ。

モントレー海軍大学院(Monterey Naval Postgraduate School)が2007年に行った研究調査では、対象となったチームの中で、最初の4フェーズを連続的に実施できたものは、わずか2パーセントに過ぎなかった。各ステージがまったく無効という訳ではないが、直線的ではなく、大部分のチームはそのすべてを通過できていない。また、"混乱"はフェーズではなく、頻繁に発生する継続的プロセスであり、チームが機能する上では健全な状態なのである。

個人の経験レベルですが、自分も各フェーズは行ったり来たりするように思いますし、特に混乱フェーズについては

「なんかあったらすぐ混乱するわい」

というのが実際のチームかなと思います。みなさんも部活やサークル、職場で同じような経験をしているんじゃないでしょうか。

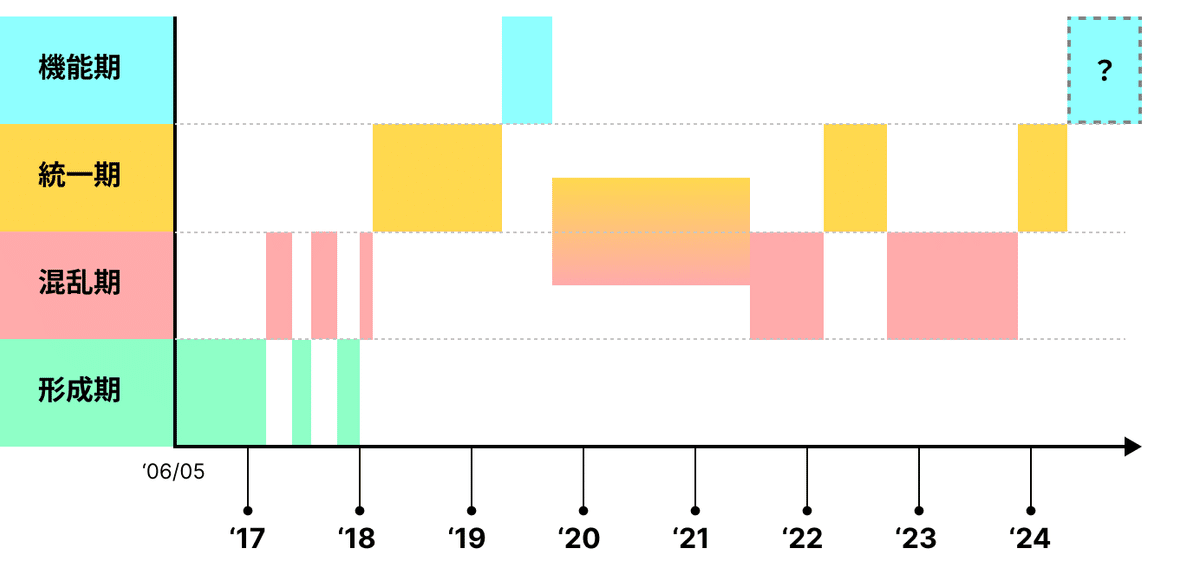

では、日向坂はどの時期にどのフェーズにいたのか。個人の恣意的な感覚でマッピングしてみたのが以下です。

11thから「機能期」に到達なるか?

こんな感じですかね。ただこれで言いたいのは、各フェーズの期間がこれで正確かどうかというよりは、何度か混乱プロセスを経ているのは確かだよね、ということをある程度ファンの中でも共通見解として持てるんじゃないかなということです。

個人的に主要かなと思う混乱プロセスの詳細は以下のとおりです。

2017年夏

佐々木久美キャプテンの「悔しくないの?みんな」発言でおなじみ、TIFでのパフォーマンス強度

2019年後半

ドーム決定前、セルフドキュメンタリーで挙がった「全員で何を目指すのか」「どうやって皆さんをハッピーにするのか」「ハッピーオーラとは自ら口にすべきものなのか」という悩み

2020年〜2022年頭

コロナ禍で生まれた「希望と絶望」

1st アルバム〜2023年末

日向坂46総体としての表現はどうあるべきかの模索

混乱プロセスで扱う問題の質が上がっている

そんな日向坂の混乱プロセスですが、時を経るごとにどんどんと扱う問題の質が上がっているように思います。すなわち、抽象度が高くなったり、決定に関わる人数が多くなったりして、解決難易度の高い問題にチームで向き合うようになっている、ということです。先程の主要な混乱プロセスの各時期がどういう課題に向き合っていたかをまとめると、以下のようになるかと思います。

2017年夏:パフォーマンスに関する個人の課題

2019年後半:チームとして何を目指すのか、目標設定の課題

2020年〜2022年頭

個とチームを如何にバランスさせ団結するかというコミュニケーション課題

個のアイデアを如何にチームのアイデアとして昇華させるかというコミュニケーション課題

1st アルバム〜2023年末

「私たちは何のために存在するのか?」という存在意義レベルの課題

これらを、横軸を「解決に関わる人数」、縦軸を「抽象度」としてマッピングすると以下のような感じになるかと思います。

基本的に課題は抽象度が高ければ高いほど、関わる人数が多くなればなるほど解決が難しくなります。なのでグラデーションの色が濃いところほど難易度が高いです。

2017年夏の個人のパフォーマンスに関する課題は個人かつ問題も具体的なので左下、2019後半の目標設定課題も、メンバーに納得感があることは前提ですが誰かが(スタッフが)具体的に決めてしまえば決まるので、やや左下くらいに思います。実際、ひなクリ東京ドームの決定はメンバーにはサプライズ、つまりスタッフのみで決定しましたね。2020の団結問題は「どうやればいいか」の解決策が簡単には見えづらく抽象度が高くなってきて、アイデア昇華課題はこれまで議論を交わさなかったスタッフとのコミュニケーションが発生する、つまりコミュニケーション境界を押し広げるため関わる人数が増えてきます。そして存在意義課題は、前回の記事でも述べたように長い期間をかけた止揚プロセスであり、抽象度も高ければ関わる人数も多く、非常に難易度の高い課題だったと思います。今思うとよく乗り越えましたよね。すげぇな。崩壊してもおかしくなかったと思います。

対話能力が上がっている

課題プロセスで扱う問題の質が上がると、その解決には高い対話能力も必要になってくると思います。単なる「仲良しこよし」じゃ問題は解決できないからです。そんな対話能力が日向坂でどのように向上してきたかを見ていきたいと思います。

映画「希望と絶望」では、多忙による疲労も相まってセットリストの過酷さや事前相談の無いことなどでメンバー内に不満等が募っていたことについて、メンバーの意見を取りまとめてキャプテンがスタッフと相談をするようになり、そこからスタッフとメンバーとでライブを設計していくようになった旨のシーンがありました。これまで無かったボトムアップでの意見の提案がされるようになり、コミュニケーション境界が「メンバー間」から「メンバー・スタッフ間」に広がりました。

一方、同映画では、メンバー同士の気持ちが一つにまとまらない様子に佐々木久美さんや渡邉美穂さんが危機感を持っていた様子が描かれていましたが、「BRODY(ブロディ) 2022年10月号」のインタビューで佐々木久美さんはこう話しています。

感じていたことは一緒だったと思います。ただ、美穂とは真面目な話をした記憶がないんです(笑)。一期生同士、二期生同士で話し合って乗り越えていったんじゃないかと思います。

これを読む限り、2021年頃はまだ期をまたいで課題解決のためのコミュニケーションを取ることはそんなに多くなかったことが伺えます。

その後、2022年の頭には、このような機会がありました:

美玲 こさかな(活動休止していた小坂菜緒)が帰って来た時、メンバーだけの時間を作ってくださって。久美さんがみんなに「ドームはゴールじゃないし、他にもやりたいこといっぱいあるじゃん」って。

久美 ドーム終わった瞬間にみんな放心状態になっちゃったら、またかき集めるのが大変だと思って。

美玲 確かに!

-お正月にもキャプテンの久美さんからの声掛けがあったとか

美玲 はい。その時は久美さんが話した後に、他のメンバーも思っていることを言い合いました。

久美 私たち、毎年紅白に向けて団結した後、1回分解しちゃう傾向があるんですよ(笑い)。3月に「ひな誕祭」もあるし、紅白でギュッとまとまったものをそのまま持っていきたい! と思ったんです。

-今、グループは

2人 いい感じです(笑い)

佐々木美玲さんが同期を「さん付け」で呼ぶのにハマっていた時期ですね。この頃、特別な場を設けて、メンバー同士の思いを共有しあう場を作っていたことが分かります。

さらには直近の混乱プロセスを経て、2024年のインタビューではこうなっています:

佐々木:メンバー同士で、いつの間にか話し合う機会が増えたんです。以前は、同期で話す機会は多かったんですけど、昨年は“期”を超えて、メンバーが自然と意思疎通する機会が増えました。これまで知らなかったメンバーの考えも分かったし、みんなの熱い気持ちを知って、自分の刺激にもなりました。私の中でも「こうしていきたい」という選択肢が増えたし、グループでも似た変化が起きました。

富田:昨年は特に、個々の活動で誰かがいない状況も多かったし、意思疎通しづらいと感じることはありました。でも年末に、全員そろって集まる機会をスタッフさんから頂いて、みんなの意外な一面にも気が付いたんです。それ以前のミーティングでは発言の少なかったメンバーが主張しているのを見てカッコいいと思ったし、負けてられないとも思いました。

(中略)

上村:私たちは後輩としての期間が長く、意見を出すより先輩の意見を自分たちで受け止めて、同じ方向へ付いていこうとしていたんです。でも、全員そろっての話し合いで「これからは、私たちも意見を出していかなきゃ」と気が付きました。三期生は4人と少数ですけど、グループ愛が強いですし、グループの土台を支える力強いメンバーになりたいと、最近は特に思います。

特別な場以外でも期を超えた対話がなされるようになり、さらには特別な場が全員の視座を上げる役割をも担うようになっているかと思います。

さらに金村美玖さんのブログにはこう書かれていました。

一度ブログで決意を書かせて頂きましたが、あれからメンバーやスタッフさんともたくさん話すようになって

今の状況を逆に捉えるとチャンスだと感じています。

メンバーだけでなくスタッフとの対話も日常的に増えていることが伺えます。もちろん文脈的にその内容は雑談のみならず、チームの未来についての話も含まれると思います。チームとしてどんどん対話能力が上がっているように見受けられます。

混乱プロセスは「チームが機能する上では健全な状態」であるので、これから先も何度となく訪れると思います。ぱっと思いつくだけでも以下のような要素がなんらかの課題を生み出すきっかけになりそうです。

選抜制度

まだ理念化まではされていなさそうな「ハッピーに」というスタンスが来年以降どうなるか

初開催の「ひなたフェス」

2回目の東京ドーム終了後

5期生、6期生など未来の後輩の加入

スタッフの入れ替わり

外部環境の大きな変化

しかし、課題が発生してもその都度対話で解決していける状態が今の日向坂は作れているんじゃないでしょうか。チームとして強くなっているように思えます。そして今後何度も混乱プロセスが訪れたとしても、それは「健全な状態」であるので、ファンとしては「また混乱してるな〜」くらいの穏やかな気持ちで見ていればいいんだろうなと思います。

当たり前が一番難しい

ところで、中には「こんな対話、当たり前にやるもんじゃね?」と思う人もいるかもしれません。それは確かにそうかもしれませんが、世の中の大半の人にとっては、当たり前のことが一番難しいです。

たとえば、「いいダイエット方法知らない?」と質問されて「知ってるよ。バランスの良い食事、適度な運動、規則正しい生活」と答えたら、多分質問した人は不満な顔で去っていくと思います。それは結局、「そんな当たり前のことは知ってるけど難しいから、もっと楽な方法を知りたいんだ」ということだと思います。だからこそ、「◯◯ダイエット」みたいな具体的な方法に飛びついて、続かなかったり結果が出なかったりしてやめちゃう人が多いわけです。

当たり前を「そんなの当たり前だろ」と言える人は、相当優秀です。日々結果が出るわ出るわで、笑いが止まらないと思います。しかし世を見渡せば、そんな人の方が少数派です。それくらい「当たり前」ができるというのは尊いことです。そんな当たり前ができるあなたがすごいだけです。

まとめ

日向坂チームとしての成長状態をタックマンモデルで整理してみた

特に混乱プロセスに注目すると、扱う課題の質が上がってきている

その課題を解決するための対話能力も向上しているように思う

これからもやってくる混乱プロセスを上手く解決する土台が着実にできてきているのではないか

何度混乱プロセスがやってきてもそれは「健全な状態」の証拠なので、ファンとしては「また混乱してるな」と穏やかな気持ちでいればよさそう

というようなことを述べました。

着実にチームとして進歩しているように見えますし、かなり難しい存在意義課題をおおよそクリアしたように見える今、けっこう状態としてはいいように思います。

さて、次の記事では、今回注目した「混乱プロセス」を将来生むかもしれない古くて新しい文化・選抜制度について書きたいと思います。

ご意見・ご感想などあれば、ぜひお気軽にコメントまでよろしくお願いします。

# 余談

ところで、「ひなた坂46」の読み方ってどうなりました?

「ひらがなひなた」?

「ひらがな ひなたざか」?

さらには、単に「ひらがな」と言えば「ひなた坂46」を表したりします?