【RP】クラシック音楽鑑賞の初心者向方法論と芸術鑑賞の指標化〜東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第352回定期演奏会より〜

(別アカウントの過去記事をアーカイヴする為にリポストしています)

<はじめに>

今回は初心者がどうすればクラシック音楽のコンサートを鑑賞できるのか、事前準備を再現可能な方法論として試みており、芸術鑑賞の指標と併せて記載しています。

美学の先生がベルクソン(Wikipedia「思想」「影響」の項目が今回と関連性有り)を専門にされていたので、自分の芸術鑑賞では最重要項目として「直観」を据えていたのですが、私自身は哲学書を読むほどの頭脳も知識もありません。自分なりの芸術鑑賞(主に造形作品)で得た個人的経験を応用して作成しています。

運良く、NHK2022.5/12放送の「ヒューマニエンスQ (クエスト)「“天才” ひらめきのミステリー」という放送があり、「大脳基底核の働き」として説明されている部分が今回と関係性が深い内容でした。

このnoteの後半でも「直観」を扱いますが、どう説明しようか困っていた所に説明が不要になるという…神番組の出現!

今までもnoteを書く時になぜかテレビやラジオの放送があってビックリするのですが、今回もまたシンクロニシティだ〜!って感じです。笑

とはいえ、そもそもは角野隼斗氏ファンとして「初めてのピアノ協奏曲」を鑑賞するための事前準備だったのですが、こちらは大失敗でした(記載の方法論とは全く別の要因で)。

余りにもショックが大き過ぎて、当初はこのnoteを書く気力もなかったのですが、角野氏ファンの方にすごく励まして頂き、今に至ります。

「ピアノ協奏曲以外」では成功と言える大きな感動を得られたので、私のように角野氏をきっかけにクラシック音楽を聴かれる方がいらっしゃいましたら、どうか参考になさってみてください。

頑張って準備したので、本当は「こんなに楽しめた〜!!」って書きたかったのですけど。。。泣

いつまでも嘆いていても仕方が無いので本題に入ります。

実は「Singsジブリ」のコンサートの鑑賞が上手くできず、結構凹んでいました。

どうしてこの様な失敗が起きたかを考えてみると、ショパンコンクール時の「ピアノソナタ2番」は自分の状況が作品と同調性が高かったという特殊条件にあった事、ガーシュウィン「ピアノ協奏曲 へ長」は偶々昔から聴き続けていたという事が要因で、自分がピアノコンサートの初心者である事を完全に見落としていたのです。

それなりの経験がストックされている造形芸術と同じスタンスでコンサートに行ってしまったのでは、上質な鑑賞に至る訳がありません。

今回は初めての本格的なクラシックコンサートなので、上記の反省をスタート地点として準備を始めました。

<事前準備>

「Singsジブリ」鑑賞の失敗要因は、作品世界に対して親密度(共感性・同調性)が低かったことにありました。

クラシック音楽初心者が初めてコンサート会場で聴くクラシック音楽となれば、ジブリ以上にそれらに欠ける事は予測されるので、そこを克服することが目標です。

また、運良く「こども音楽フェスティバル」が5/4〜/7開催された事もあり、とにかく時間があれば配信を見続けました。

子供向けのわかりやすい情報は、私の様な素人にピッタリ!

素朴な疑問が音楽的な深い理解につながっていることなど、所々に清塚信也氏が解説してくださり…これが本当に素晴らしかったです。

配信はアーカイブが無かったのですが、実は初日だけ配信方法が違って追いかけ再生が可能でした。当日の配信が終了するまで自由に観られる初日方式であれば、アーカイブが残らなくてもより多くの方々が様々なプログラムを鑑賞できたのに…と、少し残念に思っています。

このnoteでも度々書いていますが、なぜかいつもタイミング良く清塚氏が登場、この4日間は朝から夜まで1時間毎に出演されるという大変なご活躍ぶりでさぞやお疲れの事と思います。

クラシックを身近に感じる機会をくださり本当にありがとうございました。

話は変わり、直接的にコンサートに向けた準備です。

まず、Spotifyで演奏曲の非公開プレイリストを作り、5/3から一日最低1回は聴く事にしました。

この「聴き方」が当日の鑑賞の質に最も大きな影響を与えるのですが、曲やその音楽に「慣れる」ために聴くので、音楽に集中しない様にあえて深く鑑賞するような聴き方は避けました。(理由は後述)

最初は曲を知るためにイヤホンで聴きましたが、その後はスピーカーからの音(壁の薄いアパート暮らしのため小さい音は聴こえないのですが、それでもOKとする)で、基本は「ながら聴き」のBGMです。

私はピアノの音の好みが狭いうえ、表現性においても恣意的な思考的解釈が感じられるものは聴き続けられないという大きな弱点があるのですが、この聴き方はそれにも有効でした。

回数を経ると音楽に慣れ段々と違和感も小さくなります。まさに「習うより慣れろ」、きちんと曲を聴いていなくても「慣れ」は確実にUPしていくことを実感しました。

同時にネット検索で曲の解説や作者について調べたり、「BUGAKU」に関しては、舞楽や雅楽についても調べました。

昔、宮内庁の雅楽演奏会で鑑賞した事はあったのですが(春夏2回開催 倍率が高く何度も落選していた事を話していたら「マスコミ枠招待券」を譲って頂いた事があった)、全く意味がわからないまま鑑賞終了(苦笑)。余りにもわからなすぎて公開講座も受講したことがあるのですが、当時は動画付きで説明がある訳でもなく、内容も大学教授による文化解釈寄りのものだったため記憶に残っておらず、今回改めてネットで調べたりYouTube動画を一通り見た程度です。

「ながら聴き」をしてみて最初に気づいた自分の変化は、「シンフォニック・ムード」が他の曲に比べて圧倒的に馴染み度の進行が早い事でした。

2,3回目の時点で、出だしの音を聴くと「知っている曲」だと感じてしまうのです。

ラヴェルの様な綺麗なメロディとして感じる訳でもありませんし、そもそも不協和音的な響きも多く、旋律としてとして覚えているというのとも違うのですが…なんなんだろう、コレ。。。すごく不思議。

前日に他曲とは違う馴染み感が余りに突出してしまったため、差を是正するために聴くのをやめてしまったほどです。

黛敏郎 若干21歳の作品と考えれば音楽的技巧を尽くしているという事でもないでしょうし…このクセになる感じは一体何なのか本当に不思議。

もう一つ嬉しい驚きだったのが「BUGAKU」での変化。

ネットで見た解説に書かれていた左舞/右舞の構成箇所が、舞楽の説明や動画を観た後でもさっぱりわからなかったにも関わらず、4日目位で突然、「もしやココ?」と、がわかるようになったのです。

舞楽の動画や説明は最初に1回観ただけなので、舞楽に関する知識は変わっていません。

まさに「馴染み度UP=感受性UP」ってことなのではないでしょうか。

<東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第352回定期演奏会の鑑賞>

お席はクラシック音楽を聴くには良い距離間と言われているうちの前寄り中央部です。

■ラヴェル「組曲 マーメル・ロア」

5つの物語のイメージをそれぞれ曲にしたもので、物語と曲については、事前にこちらのページを参考にさせていただきました。

・「眠れる森の美女のパヴァーヌ」

静かに眠る美女から立ち上る美しい香りがやわらかく広がり、自分もその香りに包まれたよう。

・「おやゆび小僧」

光も木々で遮られる薄暗さのなか、湿った空気感が言葉で表現しがたく…迷子になった不安な気持ち以上に神聖な領域に踏み込んだ「畏れ」のようなものも感じました。

・「パゴダの女王レドロネット」

出だしからとにかく「kawaii!」。中国風というのが良い意味で「風」で、ドラがドーンと鳴ってもすべてがオママゴトみたいな可愛らしさに満ちていました。

・「美女と野獣の対話」

魔法がとけた後のヴァイオリンのソロが、とにかく柔らかくて優しい音色でもう…泣きそうになりました。ヴァイオリンソロというと、もっと自己主張を強く感じるものだと思い込んでいたのですが、全然違うのです。コンサートマスター戸澤哲夫氏のお人柄なのかも…と。

・「妖精の園」

事前の解説で藤岡幸夫マエストロが、最もお好きな美しい曲とおっしゃっていました。「王子のキスで目覚める」という事だったのですが、私には曲のどこだかさっぱりわかりません。自分なりの勝手な解釈で鑑賞を心ゆくまで楽しみました。

私にとっては王子のキスの直後、美女がゆっくりと目覚め始める所から曲が始まるのです。中盤には可憐なヴァイオリンソロ(「美女と野獣の対話」のやわらかいヴァイオリンの音色と全然違う!)と、ヴィオラソロが交互に交わされ、美女と王子が目覚めた後の幸福感充ちあふれる会話が見えてきます。本当に感動で泣いてしまいました。

この二つの楽器のやりとりは、その場に居て見聴きしたからこそ生まれた感動です!最後は棘に閉じ込まれていた園が解放されて感動の大団円に包まれました。

■ラヴェル「ピアノ協奏曲ト長調」

いよいよ角野氏のピアノを生音で体験できる!と楽しみにしていたのですが…

ピアノの音が聴こえ始めたら、一体私の目の前で何が起きているのか把握ができず頭がパニック状態に。

古いアナログスピーカーから聴こえるようなくぐもったピアノの音で、しかも二重に聴こえてきます。さらに見えている風景と音が微妙にズレていていて、混雑している配信動画を観ているかの様。

目の前で何が起きているのか全くわかりません。現実世界でこんなSFのような出来事があるの?

これがクラシックピアノの生演奏の音?

クラシックファンの皆様は、この音やタイムラグに慣れていて(慣れが違和感を消失させる事は承知済)これこそが良い音として認識するものなの?

私が初めてクラシックピアノの生演奏を聴いたから違和感が大きすぎるだけ?と、もう何が何だかわからない状態に。。。

過去にクラシックではないもののブラッド・メルドーのアコースティックコンサートをサントリーホールで聴いた時の事を思い出し…いやいや、これがピアノの音のスタンダードではないはず。だったら、たまたまこの会場の音響に問題があるだけ?

だとしても、見えている姿とズレを感じるのはなぜ??????

もう、音質の不満を超えて生理的に気持ち悪くなってきてしまうほどのストレス、音楽を鑑賞するような精神状態にはありませんでした。

第二楽章のソロから続く弱音は、第一楽章よりは聴きやすいものの、ピアノの繊細なタッチは全く感じとれず、毛布の中で聴いているような籠り感は消えませんでした。

やがて第三楽章となり、ピアノがバーンと大きく音が鳴らされたところで、漸く音の方向性が見えました。

ピアノの底板がちょうど顔と同じ位の高さだった為、底板からの音の方が強く聴こえてくる上、本来の上からの音と二重に感じられたのです。

と同時に、子供の頃にピアノの先生宅でピアノの下からの音を聴かせて頂いた時の記憶がフラッシュバックしてきて、音の質も完全に一致しました。

3つの疑問のうち2つが解消されたと思ったところで、私の「推しの生ピアノによる協奏曲」初鑑賞体験は終了。

茫然自失。。。。。拍手も虚しく叩いていただけです。

その後角野氏によるピアノソリストのアンコール。

なんだかエキゾチックな面白いメロディ?と思ったらいつのまにかガーシュウィンの「スワニー」になるという興味深い(角野氏らしい)演奏だったと思います。

この時は自分が聴きたい音だけを聞く努力をした事もあり、音としては一番聴きやすくは感じられたものの、その労力に神経を使いすぎて(音の聴き分けに意識を向けすぎて)、音楽を鑑賞する次元ではありませんでした。

休憩中に、なぜ配信動画の様なタイムラグが生じたのか原因を考えていたところ、「こども音楽フェスティバル」の金管楽器の方のインタビューで「大きな楽器の人はタイムラグとの戦い」「指揮者はわざわざ早く指揮棒を振る」とおっしゃっていた事を思い出しました。

ああ、、、音と見た目はズレがあって当然なのですね。

たぶん、今回の席以上に遠ければ細部が見えずに気にならない、もっと前ならズレが少ない、最も違和感を感じやすい距離だったのだと思われます。

また、ピアノ以外の楽器では、そもそも演奏の動きに対してどういう音が鳴るのかという感覚が無い為、気になる事もないのでしょう。

角野氏の演奏を動画で見慣れていたため「こういう動きのタイミングで音が鳴る」というイメージを強く持っていた事もズレを感じやすくなっていたのだと思いますが、一番は自分の幼少期の体験(後述)にあったのだと思いました。

精神的なショックが大きすぎて、この後の演奏を鑑賞する自信がなかったのですが…始まってみたら余りの素晴らしさに大感動でした。

■黛敏郎「シンフォニック・ムード」

黛敏郎「シンフォニック・ムード」「BUGAKU」の録音音源は少なく、2005年発売のニュージランド交響楽団 湯浅卓雄氏指揮によるものが代表作のようで、私もそれを聴きました。

日本人指揮とはいえ、日本人作曲家の日本の古典芸能を引用している知名度の低い曲を海外のオーケストラが演奏している音源と、満を持した黛敏郎作品の上演と思われる今回の演奏会、違いがどのあたりに感じられるのかにも興味がありました。

・第一楽章

あけぼのに響く鳥のさえずりの様なテーマからシンバルが「始まり」を告げ、小太鼓の軽やかなリズムから吹奏楽器の盛り上がりを見せます

藤岡マエストロが事前の解説で「可能な限りテンポを落として妖艶に」とおっしゃっていたのですが、中盤からのゆったりしたテンポの中で感じる中毒性のある高揚感に「なにこれ〜?!」「クラシック音楽でこんなグルーヴあり得るの?!」と完全に持って行かれてしまいました(角野氏ファンの方だとWONKっぽいグルーヴで通じるのでは 笑)。

そして、録音音源ではどこなのかわからなかったガムランの影響箇所が、この時の演奏では明確にわかりました。ゆったりとした揺らぎの中に細かく刻む金属音はまさにガムラン。「可能な限りテンポを落として」という藤岡マエストロの解釈が素晴らしい音楽表現として結実された様に思いました。

そして一気に「原始的カオス!」になり、楽章終了ではないのに一旦曲が途切れ、はじめのテーマが演奏されます。

陽の光がキラキラ光る昼間に軽やかな風が吹く景色で終了。

盛り上がった曲調の後に一旦音がなくなるので、曲が終了したかと思われて拍手も出ました。

マエストロはニヤっと後ろを振り向かれましたが、これを期待されていたのか、盛り上がり直後の休止はあえて少し長めにされていたと思います。笑

・第二楽章

冒頭はラテンのリズムで始まることになっているのですが、私にはジャズっぽく感じられました。角野氏によるラヴェル「ピアノ協奏曲」とのインスパイアなのかしら?、とても似たような質感。

マエストロも踊る様にノリノリで指揮されていて楽しそう!

映画音楽の様な強弱起伏の激しい変化を経てクライマックスに至り、三度目のテーマの部分は夕闇が迫るような、世界が閉じていくような感覚でした。驚くことに、決して小さくないシンバルの音が貝殻が閉じていく様に内向き響いてきて、全てが始まりの前の「静的世界」に戻ったかのように終わったのです。

曲自体が好きになっていたので、演奏会後に前述の音源をDL購入しようと思っていたのですが、改めて聴き直してみると、ちょっともう…これでは満足できなくて購入をやめたほどです。笑

■黛敏郎「BUGAKU」

西洋楽器によって雅楽の音色を表現するところが曲の面白さの第一に挙げられますが、日本人による指揮・演奏として「音の模倣」を超えた文化的解釈に心から感動しました。

曲は「シンフォニック・ムード」の様に具象イメージが湧くものではないので個別には書きませんが、忘れていた雅楽の公開講座の内容、講義中には舞楽のイメージがわからず理解できなかった事が、なんとこの「BUGAKU」の演奏でわかってしまったのです!もちろん、録音音源では全然わからなかったのに。

記憶の彼方に失せていた「舞楽は地面からの力を得るための舞で、その地からの力は横への圧力・水平への推進力に変えられる」という事を、演奏を聴いていて思い出すことができました。

特出すべきは、右舞の打楽器的要素の強い音楽でも躍動や上下の力にならず、水平への推進力を保持したままでいることです。

動きの方向性を視覚で感じるのではなく、音で感じてしまうという凄さ!

もちろん、事前準備の段階で目を通した概要的説明にはそんな事は書いていません。忘れていた記憶を思い出させてしまう音楽の力に、もう脱帽です!

この、地面から吸い上げる様な力で横へに向かう方向性を持つ舞は、もう舞楽しかないはずです(能の摺足も元は同様の意味があった様ですが、クセ舞などノリのある舞を取り入れていたこともあり、一足のなかに序破急の抑揚がある)。

具体的に例えると、海のお祭りなどの古式の船では漕ぎ手への合図に太鼓を用いますが、その太鼓のドーンが船を漕ぐ横への推進力に直接的に影響を与えています。映像だからそう見えるのですが(舞楽も舞だからそう見えるのですが)、それが音楽でわかるのです。

右舞の引用部、太鼓のドーンドーンが続くのですが、上下の躍動感はなく、遠くで響く空間性でもなく、地の底で鳴り響いているような感じでした。

また、高揚感も空気が上昇するような広がりはなく、フォークリフトで鉄板を並行に地面から押し上げる様な下から一定の圧力がかかる感じでした。

舞楽は古典として様式化されているため、それだけを観てもここまで直接的に地から発する水平動力への指向性を感じ取ることは難しいですが(私は宮内庁の雅楽演奏会を鑑賞してもわからなかった)、「BUGAKU」ではその質感部分を抽出・強調して音楽を成立させているのかもしれません。

跳躍や重力からの解放を表現とするバレエとの対比という意味では断然こちらの方が興味深く、むしろ音色を真似たのはアメリカ人好みに合わせたためで、作品コンセプトはこちらにあったのかもしれないとすら思わされます。現在の私たちが舞楽から感じる事が難しい質感(文化的な意味を含む)に鑑賞意識を向かわせるという、黛の意図のようなものまでをも感じてしまいました(これはちょっと深読みすぎ?)。

この素晴らしい「BUGAKU」を拝聴できたことは、まさに幸運でした。

本当に素晴らしい演奏をありがとうございました。

「シンフォニック・ムード」「BUGAKU」ともに、全く質感の違うリズム表現をされた打楽器演奏の素晴らしさには、特にブラボー!と声を大にして叫びたいです。

<番組「“天才” ひらめきのミステリー」の内容と「直観」>

ベルクソンについては、専門書を全く読んでいないので(読めるはずない!)、美学の授業で聴いた内容のうち、自分が芸術鑑賞において重要視していた所しかわかっていません。

参考になる文章を探した所、近いと感じられたのが下記の箇所です。

以下本文(ベルクソン「哲学的直観ほか」)より抜粋。

「分析が不動なものしか取り扱わないのに反して、直観は動性へ、言いかえると持続へと入っていくことを意味している。」p38

「実在について直観を得ることは、中略

巨大な量の事実を集積し、いっしょに溶解してその結果、観察者たちが知らず識らずその観察に底にたくわえている先入観や早熟な観念のいっさいを、その溶解のなかで互いにたしかに中和させるほどでなくてはならぬ。このようにしてのみ、既知の事実から素材のありのままの性質が現れてくるのである。」p68

「外界を、単に現在の瞬間において表面的に把えるだけでなく、そのあるがままに、すなわち現在を推し進め、現在のその躍動を伝える直前の過去とともに深く把えましょう。要するに、すべてを持続ノ相ノモトニ(sub specie durationis)見る習慣をつけましょう。」p108

「物質は障害であると同時に道具であり刺激なのであります。かつまた、物質は私たちの力をためし、わたしたちの努力の刻印を保存し、私たちの努力を強化することを任務とするものなのであります。」p145

「身体のいたるところからあふれ出し、自分自身を新しく創りかえながら行動を生み出すこのものこそ、「我」であり、「心」であり、「精神」であります。精神とはまさに、自分が持っているものよりさらに多くのものを自分から引き出し、受け取ったものよりさらに多くのものを返し、持っている以上のものを与えることができる力であります。」p165

角野氏ファンの皆様であれば、p68の抜粋箇所からは角野氏のショパンコンクールでの「即興的」と言われた曲解釈、というよりも「自我すら無に帰して音楽と一体となった表現」との共通性を感じて頂けるのではないでしょうか。

私的には、型を真似る稽古を繰り返した上でその解釈を手放す能との共通性を感じ「能っぽい」と思ったのですが、能の表現が「直観」によるものという認識はもともと持っていたものです。

さらに、5/12放送の「メゾン・ド・ミュージック 角野隼斗のはやとちりラジオ(ミリカ・ミュージックYouTubw「大切にしてきたこと」リンク)」でも、「楽譜をリフペクトして1音1音考えて再現する訳ですけど(中略)でも、これは今生み出されているんじゃないか?って、そういう音楽を求めている」とおっしゃっていました。

クラシックにおける角野氏の「即興」は、その場で個人が自由に演奏する意味でのことではなく、曲・音楽の存在をそのまま提示するような「直観的表現」の事をおっしゃっているのだと思われるのです。

4'47から始まる「直感が生む最善の一手」という所から、プロ棋士とアマチュア有段者との脳の使い使い方の違いが比較されます。

1秒間で見る詰将棋の盤面から正解を導き出すまでの脳の働きをMRIで測定すると、「大脳皮質」にはあまりなかったのに対し、プロ棋士は「大脳基底核」という箇所が働くというのです。それこそが「一番いいものを短時間で選ぶ」「大脳基底核の選択こそひらめきの本質」と。

そして、本来この大脳基底核がどのような働きをするのかというと「習慣の形成及び実行にかかわる」ということで、「無意識にできちゃうという時に大脳基底核が非常に重要な働きしている」という結論でした。

詰将棋は「回数を重ねると詰む手が気持ちよくなる」「気持がいいい」「音楽や絵画みたい」とも語られています。

そして、「プロの方の直観は長い間の訓練が結晶化したものが脳の中にできあがっている」という結論部分では、字幕表記も「直感」から「直観」に変更されました。

「繰り返しによって普通の人が到達できないレベルに構造化されて編集されて新しいアイデアができてくる」「好きだという気持ち」という言葉まで語られると、まさに角野氏のピアノや音楽に対する姿勢と共通している?!と思ってしまうのが角野氏ファン!笑

思いもかけず、ブラックボックスだった角野氏の頭の中を覗いてしまった気すらします。

想像ですが、幼少期から数学の問題を解くという行為が詰将棋と同じような脳の働きを起こしていたように思われるのです。数学者や物理学者の芸術に対する造詣の深さについて昔からよく言われることですが、その秘密がわかってしまったような。。。

しかも、角野氏の場合はその数学的方法論をピアノの演奏に応用(たぶん無意識的でしょうが)されたのではないでしょうか。

改めて、角野氏が暗譜にこだわり練習に没頭される事とジャンルを問わず即興やアドリブに長けている事が、大脳基底核への働きとひらめきの発生という深い関係で強く結ばれていることに気づかされるのです。

さらに、「直観」とは本来認識的行為とされるものなので能動的行為とともに「直観」が働くこと自体が特別ということ(天才ってこと!)でもあり、角野氏の演奏で感じられる「音楽との一体感」は、まさに受容者であり能動者である状態と言えるのではないでしょうか。世阿弥が言う「離見の見(ネットで調べると普通に俯瞰的に考えるという意味ですが、もっと幽体離脱っぽい感覚)」でもあり、ショパンコンクール「ピアノソナタ第2番」に至ると思うんどえす。

もう、全部繋がる訳ですよ!

「天才」「直観」「繰り返しの練習」「ひらめき」「好き」「音楽との一体感」

つまり、受動的な「直観」を深堀した先に、無意識的な能動行為としての「先入観を排除した表現・その指向性」が見えてくるわけです。

ですが、このnoteでは、天才とは程遠い一般初心者の音楽鑑賞に「直観」がどう関わってくるのを書かなければなりません(先は遠い!)。

直観(ちょっかん、英語: Intuition)とは、知識の持ち主が熟知している知の領域で持つ、推論、類推など論理操作を差し挾まない直接的かつ即時的な認識の形式である。

また直観は、合理的かつ分析的な思考の結果に概念化された知識の実体が論理的に介在する(すなわち思考や、概念という仲介物が知識の持ち主と対象の間に論理的に置かれる)ようなすべての知識の形式、とは異なっている。

パースの言うアブダクションという仮説形成の操作にも直観作業が用いられていると考えられている。この場合、経験や知識と前提への理解が無意識に落とし込められるほど強い場合、意識せずとも正しい認識に至ること。

そもそも「直観」とは認識の形式なので、本来は能動的行為ではなく受容的行為に用いられます。

「ひらめき」とは受容行為による「結晶」がストックされ能動的行為に短時間で影響を及ぼすことを指すので、「ひらめき」の前段階=受容行為としての直観は、一般人においてもそれほど難しくないという事でもあります。

また、「直観」は哲学一般に使う言葉のため、ベルクソンの解釈に限ったものでもありません。

上記の説明のうちパースのアブダクションとして書かれている「経験や知識と前提への理解が無意識に落とし込められるほど強い場合、意識せずとも正しい認識に至ること。」など、まさに番組内で語られていた事そのままだと言えます。

ただ、私があえてベルクソンにこだわる理由もあり、それは後述します。

再度番組の内容に戻りますが、20'20頃から始まる「ひらめきを生む心の散歩」の所では、「デフォルト・モード」「活動が休止している状態の重要性」が説明されています。精神や心に関係する「内側前頭前野」がぼんやりしている時に活動が活発になるというのです。

「デフォルト・モード・ネットワーク」において、「マインドワンダリング」という様々な記憶や感情がふわふわと浮かんでくる状態がおこり、その時に新しい(意外な)組み合わせで結びつきが起きる事を「ひらめき」だと語っています。

これらの用語を用いて私が感じている直観的鑑賞を説明すると、その時に受容している刺激にのみ反応する不完全な「デフォルト・モード」状態において、受容した刺激に関連する部分が無意識的に(直観的に)抽出される不完全な「マインドワンダリング」でのみ、直観的鑑賞が成立するということなのです。

作品鑑賞を目的としている以上完全な休息でも完全な自由でもないのですが、能動的行為とは明らかに違う「思考からの解放」「受身」の状態が必要なので、<事前準備>ではあえて「ながら聴き」にしたのです。

そして、「繰り返し・慣れ」を必要としていたのは、前述した大脳基底核への働きを起こすためです。

ただし、これらは番組のはるか前に過去の鑑賞経験からから導きだした私論でしかなく、たまたま放送された番組で使用されていた用語や脳の働きを当て込んでいるに過ぎません。この方法と番組で説明されていた脳の働きが本当にに一致する保証はないのですが、矛盾を感じない時点で、まあまあそれなりの妥当性はあるかも…と思って頂ければ幸いです。

<鑑賞における質・バランス・大きさを指標化する試み>

こんなに長く書いてるのに、ようやくタイトルに書いた内容の前提説明が終了したところです。というか、どう説明して良いのかわからかった所を神番組のお陰でたどり着けたと言うべきかもしれません。。。

冒頭に「事前準備を再現可能な方法論として試み」と書いていますが、方法論の妥当性や再現性を確保するには指標を設ける必要があります。

私が前述した準備にたどり着いた理由は、鑑賞の指標化で不足を「見える化」した結果です。

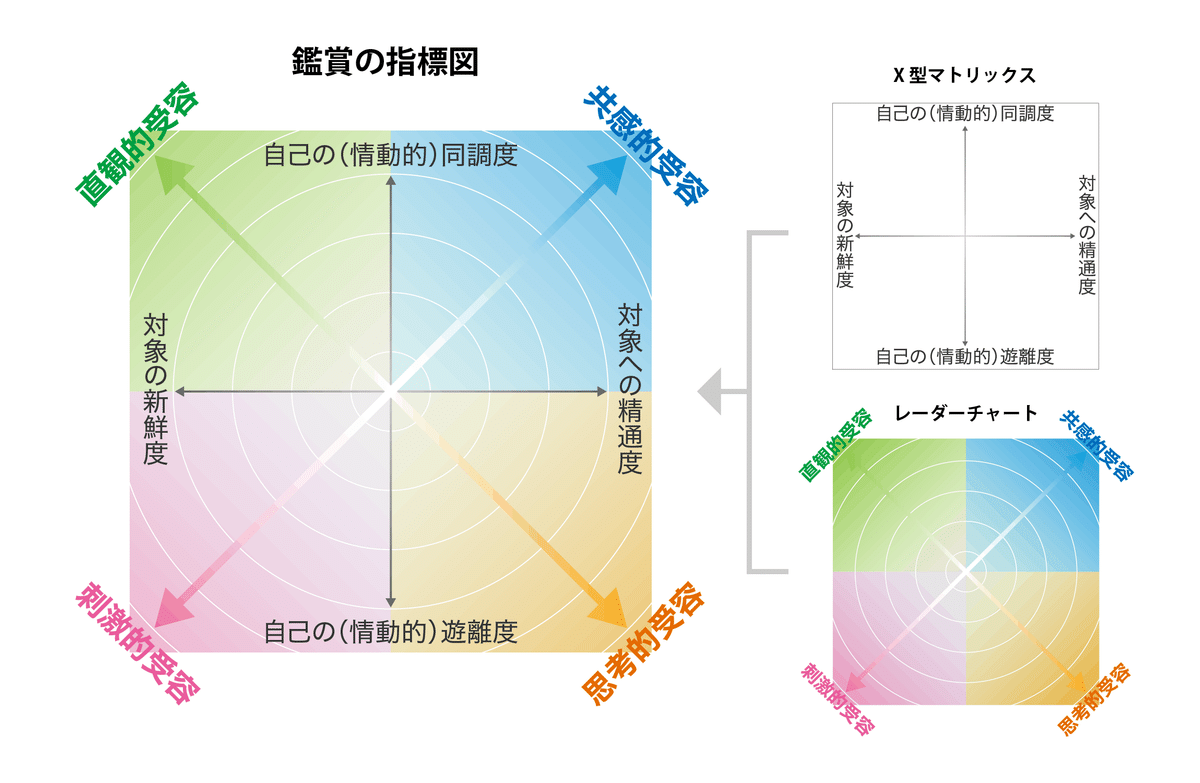

指標化にあたっては、鑑賞の質と感動の大きさをその関係性のまま表示できる既存の図表システムがないため、X型マトリックス(Googleの画像検索結果をリンク)と4項のレーダーチャート(Googleの画像検索結果をリンク)を混合した図を独自解釈で用いています。

X型マトリックスはマーケティング等でみられる様に、質を分類する場合に用いられ、レーダーチャートは摂取栄養素のように、それぞれの項目に対する量的バランスを表示できます。

鑑賞の質・バランス・大きさを提示できる指標にしたかったため、この二つを混合した図を用いているのです。

素案としては相当昔から考えていたのですが、こんな事を必要とする人間は自分一人しかいないため(笑)、図に必要な言葉の選定は厳密にしておらず、曖昧なイメージとして考えていただけでした。

意味付が曖昧な状態から他者に誤解なく伝達するための単語を選定する作業が最も大変だったため、作成時(5/10)には余り自信がなかったものの、「“天才” ひらめきのミステリー」を観た限り、どうやら大丈夫そうです。

■鑑賞の指標図 読み取り方

X型マトリックスは、縦方向が内観的感覚への指向軸、左右方向は対象への関係性を示す軸です。

レーダーチャートは、鑑賞時の受容量(=感動量)を表示するものですが、鑑賞の際に起こる質的変化もそのまま提示します。

X型マトリックスとレーダーチャートのそれぞれの要素のうち、左下以外は<番組「“天才” ひらめきのミステリー」の内容と「直観」>に関連するため、上記画像内の説明で意味が通じると思われるのですが、問題は左下「刺激的受容」の部分は自分で説明しなければなりません。

画像内に※で注釈を入れているのですが、ソシュールの記号論的解釈を「意味を伴わない感覚的刺激の定義」に利用しています。

記号は本来意味を伴うものですが、意味のあるものも無いものも同次元での比較可能にするために、意味のあるものから刺激として分離したのです。

シニフィアンは、フランス語で動詞 signifierの現在分詞形で、「意味しているもの」「表しているもの」という意味を持つ。それに対して、シニフィエは、同じ動詞の過去分詞形で、「意味されているもの」「表されているもの」という意味を持つ。

シニフィアンとは、語のもつ感覚的側面のことである。たとえば、海という言葉に関して言えば、「海」という文字や「うみ」という音声のことである。一方、シニフィエとは、このシニフィアンによって意味されたり表されたりする海のイメージや海という概念ないし意味内容のことである。そして、表裏一体となったシニフィアンとシニフィエの対が「シーニュ」(signe)すなわち「記号」である。

シニフィアンとシニフィエの関係(シニフィカシオン signification または記号表意作用)は、その関係に必然性はない。(記号の恣意性)

(中略)

必然性がないにもかかわらず、それが了解される体系のなかでは、必然とされている。

ここまで参考で提示している「“天才” ひらめきのミステリー」「直観の説明」「ベルクソンの説明」いずれにも「刺激」に対しての言及はありませんが、私は「直感的鑑賞」においては意味や知識以上に「感覚への刺激」が重要だと思っています。

美しいピアノの音にも美しい色にも意味はありません。ハッとする音や生々しい筆致そのものにも意味はありません。

けれど、私たちはその意味のない刺激を作品全体の中で「味わう」のです。

もちろん、意味のある場合はフィニフィアンを媒介にシニフィアンを味わうことができるのですが、シニフィエとシニフィアンは本来その関係性に必然性がありません。

体系内での必然性が強い母国語のような記号は、シニフィエの感性的側面を意識する事が少ない(=刺激としての受容が少ない)為に内容へ意識が向きがちですが、シニフィアン独自の存在性=感覚的刺激を意識することで、芸術的表現に発展します。

ある文章に対して「内容に合わせた書体を用いる」場合もあれば「あえて内容と書体のイメージを変える」場合もあり、どちらも表現として成立します。まずは書体の表現性に対して「おっ!」と気づきを与える刺激こそが表現の第一歩なので、純粋な刺激の有無を重視したという事です。

しかも、刺激が大きい方が思考からの影響を受けにくく直観に結びつきやすいとも言えるので(私の経験則でしかありませんが)、左下の位置に配置しました。

参考文献もなく私の頭で考えた事を説明してだけなので、わかりづらくてすみません。。。

■「Sings ジブリ」の鑑賞を例に

いよいよ具体的な例として指標図を見ていきます。

事前準備は「Sings ジブリ」でも行ったのですが、(詳しくは「角野隼斗氏の不思議な低音 〜singsジブリ(東京公演)」)レヴィ=ストロース関連本を読んでいた事で、「神話論理」からの影響かと思われるところや、諸々気になる所や思う事がでてきてしまい、作品は観たものの物語の世界観に入る事ができませんでした。その状態で数回サントラを聴いただけでは、作品世界を音楽に展開した表現に没入できる訳もなく、せっかくの鑑賞機会を残念なものにしてしまったのです。

また、物語性のある作品が二次的な作品として展開される場合は、能と同様に事前準備が最も必要なのですが、通常のピアノコンサートという安易さで考えていたため理解度としても未消化なものとなってしまいました。

まずは、どこがどう悪かったのかを「指標化=見える化」します。

記載順は逆ですが、冒頭の事前準備よりもこの思索を先に行っています。

第一の問題は「対象への精通度」がとても低かったこと。

曲への理解度が足りないだけでなく、ジブリ作品への共感度が低かった為に「精通度」が単なる知識のレベルでしかなく、「自己との同調度」が低いまま「B思考的受容」のバランスが悪くなっています。

「A共感的受容」は作品世界への共感ではなく、出演者への共感のため「精通度」はなく「情動的な同調」に大きく偏ります。

「C刺激的受容」はピアノや声・音楽の美しさをそのまま堪能できたのでバランスとしてはOKでした。

「D直観的受容」は、「直観」の最もダイナミックな働きといえる「無意識下の認識」は起こらず、「刺激」に呼び起こされた受容にのみ頼っていたといえるでしょう。

純粋なクラシックコンサートの場合、「Singsジブリ」の様な物語性や二次的作品としての展開(表現的飛躍)までを考慮する必要が無い為、事前準備としてはずっとラクになります。

ただ、初めての鑑賞としては図の右側部分が鑑賞の質に強く影響する事が予想されます。

特に、私が「クラシック音楽を苦手にしてきた」という理由から、上への指向性が不足する可能性はおおいに考えられるのです。

対策として、思考を伴わずに接する機会を増やすことで親和性(=慣れ感)を上げる「ながら聴きの繰り返し」という方法に辿り着きました。

冒頭でも書きましたが、音楽的意味がわからないままでも聴き続けると意味がわかる様になるという驚きの事象も体験しました。

こういう経験は造形芸術の場合トリックアート以外にはほとんどないので、面白いですね。説明が無くても意味がわかる・読み取れるようになるという事はありますが、どちらかと言えば「直観的受容」になるので、「思考的受容」の方向でそれが起きた事をとても興味深く感じています。

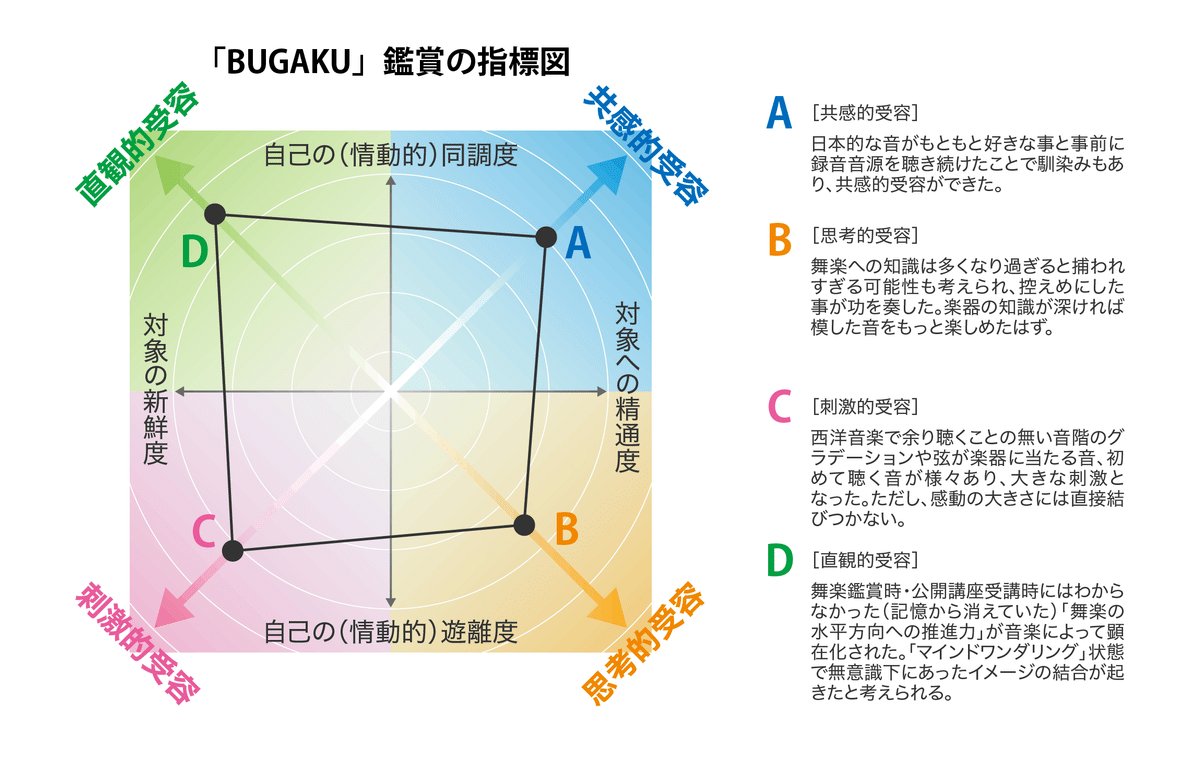

■「BUGAKU」の鑑賞を例に

自分でも質の高い鑑賞ができたと思えた「BUGAKU」ついて指標化します。

「A共感的受容」は平均点。ただし、この平均点に初心者が至れたのは事前準備で「慣れ」を形成した結果なので、鑑賞のスタート地点としては必須条項なのです。

「B思考的受容」は二次的引用の要素が多い作品でありながらも、とらわれすぎると「模倣・引用」部に意識が集中するリスクが考えられるため、事前準備では知識量をあえて抑えたことが功奏した様です。

「C刺激的受容」は、ほぼ新規性のノーマル刺激が中心だったので平均点(古典作品の特異な刺激は後述)。

「D直観的受容」は、自分が全く予期しなかった「無意識下の認識」が起きる本当に素晴らしい鑑賞となりました。

無意識下で起きる直観的鑑賞はまさに「快楽」で(大脳基底核が働いているためだと思われる)、こういう鑑賞を一度でも味わうと本当に芸術鑑賞の中毒になるのです。苦笑

もちろん、芸術の表現性や種類は問いません。

「半デフォルト・モード」の状態で鑑賞する感覚をつかむまでは少し時間がかかるかもしれませんが、指標化による考察と事前準備を芸術鑑賞において数回繰り返すと(同じ作品である必要はない)「鑑賞の指標図 読み取り方」画像内「レーダーチャート」の項に書いた様に「右下から左上への推移」が起きます。最初は右下が飛び出る位のバランスで始めると、割と早めに直観的鑑賞に至れるはずです。

直観的鑑賞、ぜひお試しください!(末尾に画像をUPしておきます)

最終的な結果としては、ラヴェル「ピアノ協奏曲」以外は予想した以上に素晴らしい鑑賞体験になりました。

「BUGAKU」など、事前に何度も繰り返し聴いていなければ絶対に得られ無い鑑賞だったと実感できますので、真面目に準備して良かった〜〜!!と改めて思います。

<補足>

専門用語が多くてわかりづらい…というご意見もあったので、補足させていただきます。

美学的な解釈などもあるのですが、わかりづらければ適当に飛ばしてお読みください。

noteに「指標化」として書く以上は必然性が必要な為に記載していますが、この「図」自体は研究や論文のために考えたのではなく、自分が鑑賞を行うなかで経験則として割と便利だなあ…と思って温めていたに過ぎません。

多くの理屈を直前のテレビ番組の内容に当て込んでいるなんて…学生のレポートですらNGです。苦笑

また、鑑賞の方法はその機会ごとに様々変わってくるものです。これが「正しい鑑賞方法」という事ではありません。

ただ、文中にも書いたように他の鑑賞とは比べものにならない程の中毒性のある感動・快楽があるので、本当に一度経験するとメチャクチャハマるのです〜!!

とはいえ、ここにたどり着くまでの方法論はこれまでなく、私の観能での経験からは、長い時間をかけてその分野の鑑賞を続けられている方や専門教育(芸術史と美学)を経た上でないと難しい…というのが実感でした。

私が訳もわからず観能を続けてなんとか直観的鑑賞に辿り着いけたのは3年以上お稽古した後です。

それに対し、もっと方法論を明確にすれば直ぐに直観的鑑賞ができるのでは?と、考えたのです。言うなれば、レストランでしか味わえないお料理を、通常の家庭料理より少し手間をかけることで割と近い味で再現できる、という感じでしょうか。

必ずしも毎回手のこんだ料理を作る必要はありませんが「少しの手間でメチャクチャ癖になる程素他で体験できない位の鑑賞ができる〜」という事を、皆様に知って頂きたいと思った次第です。

なので、指標図の簡易版を作りました。

指標時に考えるのは、X型マトリックスの内容のみ。レーダーチャートの指標軸に対しては言葉を特に意識せず、X型マトリックスの隣接項目のバランスを考えれば同じ指標図になります(バランスが取れているかどうかと大きさはは考える必要があります)。

また、用語は対義語にこだわり過ぎてわかりづらかったため、日常語に変更しました。図が果たす役割としては先のものと相違はありません。

直観的鑑賞に興味を持って下さった方がいらっしゃいましたら、特に論理的理由など考えず、ご利用になってみてください。

次に鑑賞を予定しているもの(クラシックコンサートやジャズライブや現代作家の展覧会←同じ作家である必要は無い)などで、一度チェックなさってみてください。

そして、次の鑑賞前に(一週間位が適当)、この図が正方形になる方法って何だろう?とお考えの上で少し準備をなさってみてください。

Aが足りなければ、意味は余り考えずに作品に接する機会を増やす(音楽ならながら聴き)など。

Bが足りなければ、作品背景や作家について調べてみること

C は何もしなくても良いのですが、古典の場合はBによってCが増える可能性があります(<古典作品の特異な刺激性>参照)。

Dは、当日どうなるかのお楽しみ〜〜〜!!!

実際の鑑賞では余り意識しないこと。意識しすぎると「半デフォルト・モード」ではなくなってしまいますので、あくまでも事前に「心がける」程度です。どうぞお試しを!(末尾にも画像を追加しました)

<古典作品の特異な刺激性>

古典作品がなぜ現代まで愛され続けているのか、その新鮮度が失われない理由を多くの人々は文化的な理由で語ろうとしますが、この指標図を前提に考えると割と簡単に説明できてしまいます。

「鑑賞の指標図 読み取り方」画像内「レーダーチャート」の項には、「左下から右上への推移」が起きると書いています。

大きく感じられた刺激も回数を重ねれば刺激は低くなりますが、愛着は増すものです(ホラー映画が好きで何度も見る方がいらっしゃるように)。

このように通常は左下から右上への推移が起き易いのですが、実は古典作品ではそれが起きづらいのです。

古典ということは現代では無い訳で、現代の文化との差異で考えれば未来を描いたSF映画と同じはずです。

けれど、万人にとってSF映画のような心地よい刺激に成り得ないのは「対象への精通度」が足りない為に、感覚においてすら刺激にならない「不明のもの」にその多くがなってしまうからです。

一方、接する機会が少ないために「情動的同調度」も足りない訳ですから、共感も起こりづらいと言えます。

では、「対象への精通度」「情動的同調度」を上げた場合はどうなると思いますか?

現代のツールで作られたSF映画とは違い、時代の違う文化をそのまま受容するのですから、タイムスリップでその時代に行ったかのような大きな刺激を受ける事ができる訳です。

「メゾン・ド・ミュージック『角野隼斗のはやとちりラジオ』〜」では、能について「タイムスリップとかテレパシーとか、真面目に書くとちょっとオカルティクな方向性に行きそうになるほど直接的な感覚」と書いているのですが、この文章を書く何年も前にこの図の草案はできているため、意図的にSF的な言葉を用いています。

その上、シニフィアンとシニフィエの関係性が現代の体系から外れているので、本来は余り大きな刺激ではなかったものが、現代においては強く感覚を刺激するものとして表出されている場合もあるのです。

例えば、印刷文字のように瞬時に読めないからこそ、読み解こうとする時間経過の中で毛筆の繊細な美しさや筆跡の抽象的美に気づくのです(古代の人は、あえて読みづらい仮名文字を意匠としてつくったとも言われているので、現代人と同じような読み取りに時間がかかる感覚的受容を意図的志向していたとも考えられる←古代人の美意識たるや!)。

さらに、それがもし再現芸術だった場合はどうなるでしょうか。

リメイクされたSF映画と同様に、上演毎に新たな刺激が必然的に発生するのです。

「古典作品は古くて新しい 常に新鮮さを失わない」と言われますが、別に禅問答のような深読みの必要はなく、普通に「そういうもの」というだけです。

ただし、その鑑賞にたどり着くまでの前段階に「経験や知識と前提への理解」が必要なのです。

古典作品に対して真の理解を得ようとすれば膨大な知識と経験が必要になりますが、鑑賞の度に適切な準備(主に右側へのアプローチ)を行えば、割と簡単にSF並みの楽しみを得られる、というのが私の観能で得た経験です。

それを繰り返すと、共感度とともに現代と異なる時代文化への理解度も深まっていくので「理解できる刺激」も増えます。

雅楽演奏会でわからなかった舞楽の水平への力が、今であれば舞楽の動画をチラッと観ただけで感じられるのです。

つまり、「共感も増えて刺激も増える」という左下から右上のスライドが起きない特異な刺激を持つのが古典作品だと言えます。

<時代による表現性の変化>

クラシック音楽の表現性が自分に合わないこと、演奏家の統制的姿勢が色濃く感じられる恣意的な解釈が苦手であることは何度も書いています。

「こども音楽フェスティバル」でも著名な日本人ピアニストの方の演奏を二公演チャレンジしても最後まで聴いていられなかったのですが、お若いピアニストの方の演奏にはそういう違和感を覚えず、最後まで楽しく聴くことができました。

今まではその質の違いを具体的に書くことができなかったのですが、今回それが「直観的表現であるかどうか」の違いだと説明することができます。

若い方になぜそのようなナチュラルな表現が多く見出せるのか、やはり時代性ということが一番の要因だと思われるのです。

ベルクソンの「直観」についてわかりやすい資料がないか検索していた際、「ノーベル賞受賞の哲学者ベルクソンは、60年後にどのように「復活」したのか」という記事をみつけました(こちらもたまたま公開が5/12)。

特にP3以降『「一」と「多」の対峙』では、「”Cateen かてぃん”チャンネル〜」で私が書いた様な「神やイデア」と「多や他」、「差異」が意識される時代性が書かれています。

イデア的同一性に服さない「生成」、認識論に従属しない「実在」。そしてそれらを超越や否定の対象として扱うのではなく、端的に「肯定」すること。こうして整えられる「ポストモダン」という枠が、ドゥルーズを、そしてベルクソンを収容する本書のパッケージとなる。

(中略)

このように豊かで厚い記述が可能になるには、やはり、2000年を待たねばならなかったのだ。

また、上記の『認識論に従属しない「実在」』というものが直観による認識であること、「『イデア的同一性に服さない「生成」』という部分は、正統とされてきた過去の解釈におもねらない(否定するのでもない)角野氏の「即興的表現」に通じているとも感じます。

美学の先生(記載されている先生方との関係は不明)がベルクソン研究をされていたのは90年代だと思われるので、そういう時代を経て、今ようやく新しい時代になったのだと実感します。

実は、事前準備で聴いていた「ピアノ協奏曲」の音源は複数あり、マルタ・アルゲリッチ氏の1987年発売音源と2018年発売の音源とでは、全く印象が異なりました。

恣意的解釈度の違いが感じられ、1987年版は一回聴くのも大変なのに対して2018年版は何度でも聴きたいと思えるのです。

アルゲリッチ氏の最近の演奏に対しては「丸くなった」と称される事もある様ですが、私はやはり時代性を反映してナチュラルな表現性に向かわれている様に思います。

「厳選クラシックちゃんねる アレクサンダー・ガジェヴ氏のインタビュー」からも、上記で言えば「イデア的同一性に服さない表現」への指向性を感じますし、4.17 「関ジャム 清塚信也持ち込み企画」で清塚氏がおっしゃっていた50年に一度という大きな変化は、確実に起きているのではないでしょうか。

時代が表現性を変化させるという事もまた、古典作品がいつまでも新鮮である理由の一つなのですから。

まさに今、“待ち人来たる !”

<オマケ 私のピアノの音に対する問題>

私は小学校1年生のころピアノを習っていたのですが、バイエル終了時にやめました。

戦前、子どもの頃にドイツ人の方にピアノを習われていたという先生で、「ピアノ一台で家が一軒買える」と、象牙鍵盤のグランドピアノをとても大切にされていました。

当時はどのメーカーのピアノかわからなかったものの、ロゴは覚えていたので15年位前にネット検索したところ、ベヒシュタインでした。ドルレートが300円前後の時代、本当に家が建てられる金額だったのでしょう(玄関もアパート並の小さいお宅にピアノだけが詰まっているようなお家だったので、戦後に土地を売却してピアノを買われたのかも…)。

象牙の鍵盤など重くて弾けるなずもなく、普段はもう一台あったヤマハのピアノを使用していましたが、稀にそのピアノで音を感じる体験させていただきました。

フォルテッシモの音、ピアニッシモの音、重力だけでストンと落とした場合と自分の力で鍵盤を鳴らした場合の違い、スタッカートでも早くパッと弾く場合とやさしるフッと触る場合(どんなに優しくタッチしても音が鳴る驚き!)、曲などほとんど弾けない子どもでも、そのピアノからは感覚の違い・音の違いがはっきりと感じられました。

他にも減衰する音を延々聴き続けたり、ピアノの下からの音を聴いたり、蓋との間に頭を入れて聴いたり、あらゆるピアノの音を様々な方法で感じさせて頂いたと思います。

本当に美しいピアノの音を奏でる先生だったので、どうしてピアニストにならなかったのか伺った事がありますが(子どもは残酷な質問を平気でします)、手が小さすぎてなれなかったとおっしゃっていました(身長150cmないとても小さい方でした)。

だからこそ、音に対するこだわりの強さは人一倍お持ちだったのでしょう、曲をまともに弾けない子どもにもそのピアノの豊かな美しい音色を伝えて下さったのだと思います。

度々書いているピアノの音に対するストライクゾーンが極めて狭い理由、自分でもずっとわからなかったのですが「メゾン・ド・ミュージック はやとちりラジオ」で西川悟平氏が「手とピアノの弦が直接繋がっているような感覚」と話された時に「私も感じた事ある〜〜!!」と、子どもの時の事を思い出し、この体験が原因である事に気付きました。手と弦が繋がっているようなピアノの音を感じられないと、好きになれないのです。

自分ですら忘れていた事なのですから、無意識下に完全に刷り込まれていたのでしょう。

そして、このコンサートで感じたタイムラグも「手とピアノの弦が直接繋がっているような感覚」が自分が思っているよりも強く残っていた為ではないかと思います。

コンサート翌日の昼休み、角野氏ファンの方から感想を問われるメッセージを頂き、ピアノの音についての問題を改めて文章にしたら、年甲斐も無く泣いてしまいました。。。

私はもっと気軽にピアノの音楽を楽しみたかった…先生を恨めしく思ってしまうことと(単なる逆恨みであることはわかっている)、先生がピアニストを諦めざるを得なかったお気持ちや、だからこそ本物の美しいピアノの音とその感覚を伝えて下さった事を想うと泣く事しかできなくて。。。

ただ、他のピアノで曲を弾けるようになると感覚を上書きしてしまう事に子どもながらなんとなく気づいていて、すぐにピアノをやめた事も思い出しました。(その後妹がしばらく習っていたので、発表会や時々レッスンについて行って先生のピアノを聴かせて頂いていた)

そもそも、普段行くライブハウス(グランドピアノで30席しかない)でも、気に入った席から一つズレただけで気になってしまうのですから、席が選べない人気のピアノコンサートで生ピアノの演奏を楽しもうなんて…無謀なことでした。

今手元にある角野氏のコンサートチケットは2枚(亀井氏とのコンサートは全滅 笑)、ポーランド国立放送交響楽団はあえてS席かA席で伺うと思いますが、その後は配信専門として割り切った方が純粋に楽しめる気がしています。配信や録音は「そういうもの」として、今更不快感を覚える事はありませんから。

もちろん、回数を重ねることでコンサートホールのピアノの音に慣れるという事はあり得るのですが、子どもの時にピアノをやめたこだわりは尊重したいので。

コンサート翌日の夜まではタイムラインを見ては落ち込んでいましたが、同じ方が夜にもご連絡くださり、心のこもった慰めの御言葉とくだらない愚痴へのお付き合いがあったお陰で、ようやく前向きになることができました。

noteも書く気力が出てきて今に至ります。本当にありがとうございました。

この事で私が角野氏のファンをやめる訳ではありません。

というか、ピアノの音の好みが異様に狭い上に、曲の解釈における表現性へのこだわりも強過ぎる事を考えれば、それら全てに対してハイレベルな芸術として提示されている事自体が奇跡的なのだと思います。

ご遠方にお住いでコンサートにお出かけになれない方と条件的には同じなので、これからもその素晴らしい音楽を味わい・楽しみたいと思っています。

<「5/20「かてぃんラボ」からの追記>

5/20に「かてぃんラボ」で「ラヴェルと複調 / Ravel and "Polytonality"」の配信がありました。

複調の論理的説明は私には難しすぎましたが、異なる調が重なっていることとその質感、それらが近代のクラシック音楽やジャズにおいてそれぞれの用法で用いられていることも理解できました。

ただ、タイムラグが気になって集中できないとボヤいたのを「修行が足りん!」とラヴェル先生が天から叱っているのか?過去にないほど大きな映像と音のズレが発生(世阿弥は、謡の後に遅れて舞の型を行う様に残しているなど映像より音が先に出る方が生理的違和感は少ない、とはいえ0.5秒〜1秒弱のズレは大きい)。また、ピアノの音も結構狂っていて(GWに多数のステージをこなされがならも相当量の練習をされていた事がうかがえる)、マイクもライブ配信とは違う話中心のセッティング、音は良いと言えるものではありませんでした。が、それでも最後に演奏された「ピアノ協奏曲 第二楽章」冒頭部は、本当に本当に感動してしまいました(タイムラグへの対処法は目を閉じた)。

「素」「ナチュラル」という意味では過去に聴いた事がないほど、あまりにもそのまま過ぎて、クラシック音楽を聴き続けていらっしゃる方(伝統的なクラシック表現を好まれている方々)にとっては、「そっけない」「演奏家の表現ではない」と思われる可能性すらあるかもしれません。

過去に「真綿に包まれる様な」と書いた事がありますが、それの最上級!

音が篭った質感を表しているのではなく、大切なものとして扱うような「尊さ」によって演奏者ですら音楽に直接触れられないような「フラジャイルな表現性」が滲み出ているのです。

素材が素晴らしいからこそ可能な限り手を加えずにそれを活かす事に最大限の技術を注ぐ日本料理の真髄と同じ様に感じました。

ショパンコンクールの時も他の方とは違うその表現性に驚きましたが今回はさらに一歩次の段階に行かれたようで…もう驚愕!

というのも、語られていた複調への視点は演奏者としてよりも作曲者としてのものに大きく傾いていたからです。

以前の「素」的な表現が演奏家として「素晴らしい作品(音楽)への愛情・信頼」だとしたら、今回は「(同じ)作曲者としての作品(音楽)への愛情・敬意」だと感じられるのです。

前者の表現は能で私が感じる「直観的表現」ですが、後者は今までに感じた事がありません。

前述の図に示したように作品(曲)の構造を考える事は作家としての思考的・構造的意識を深める行為です。

「興味がある部分を自分なりに表現する」「自分なりのアドリブを加える」というのが通常の作家視点からの演奏家としてのアプローチになる訳で、これまでのアレンジや即興を得意とされた事と一致します。

通常は(無意識でいると)知識を得ると思考的に流されがちだからこそ、私は俯瞰的に鑑賞全体をコントロールするために前述の図を用いたのですが、角野氏のこの表現にはそこにさらにメタ構造が見えるというか…。

図で言えば「作家的な思考的受容が表現者としての直観的表現」にスライドされている」という事ではあるのですが、作家視点だからこそ「素=より直観て的表現になっている」というのは、「作家としての解釈をやめたのではなく作家的な解釈を俯瞰する直観的表現者としての演奏家がいる」という、メタ構造がさらに成立するという意味なのです。

たぶんポストクラシカルのミュージシャンの方と同様の視点と思われ、それらが現代音楽の表現とは違うこと、古典アレンジを解釈の一つとして捉えていると以前お話しされていた事が、ようやく理解できた気がしました。

「アップライトに合いそう」というコメントもあり私もそう思いましたが、アップライトを使った『ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」による即興』(朝日新聞海外版のみで一般公開)ではタイトルに「即興」が入っているなど、そこに作家的意図を表に出されてる事は明確です。

一方、ラボでの演奏ではより原曲の素晴らしさを伝える演奏が同様のアプローチで行われているのです。

ショパンコンクール等の一次的な直観的表現との違いを私が説明することはできないのですが、明らかに作家性が存在するという意味では朝日新聞版の「亡き女王〜」と同列にもかかわらず、その作家的視点を古典の完全な(より作品をそのまま提示する意図としての)再現演奏に用いているという事になるのです。だから二重構造になっている…と。

そもそも「直観的表現」自体が受容的感性のなかでの能動的行為として驚異的なのですから、一体全体何がどうなって思考と感性と行為が結びついているのか。。。

今回のこの表現性の要因の一つとして考えられるのは、ラヴェルの作曲者としての素晴らしさを語られたことによって、ご自身の感性も影響を受られたの事です。ただ、それが即表現として成立したのは、”Cateen かてぃん”チャンネル 「Practice Bartok (Test)」〜にも書いたような、コンサートとは違う「ラボ=支持者による閉じられたサロン」だからこそ、という理由もあるかもしれません。

そういう意味では、この表現が過去からのクラシック愛好家含む不特定多数の観客を対象としたコンサート等でそのまま行われる事は難しいかもしれないのですが、「再現芸術における現代だからこその表現」というまた次の一歩を踏み出されたような気がします。

改めて、自分が本当に好きな演奏を聴ける幸せと、トップランナーとして進み行く現場に居合わせることができた幸運を感じます。

そして、自分の事も反省しました。

私が今回試みた鑑賞は、これまで造形芸術で行ってきたものが通用するのか、通用するはず…という様な興味をもって実験的に行ったものです。

ピアノの音の云々は鑑賞に集中できなかった要因ではあったとは思うものの、より負の感情が大きくなったのは演奏を良いコンディションで聴けなかった事以上に、自分の思惑(実験)を阻害された事に対する苛立ちが大きかったのではないか…と。

造形芸術で培った知識や直観的鑑賞法を自分自身が信頼しているという意味での自信は悪いことではないと思っていますが、ある種の慢心というか、失敗の要因を音的な問題にのみ責任転嫁していた部分があったと思います。

素晴らしい鑑賞体験を目指した経験を積んだとしても、そもそも鑑賞は儚くとてもフラジャイルである事にかわりは無いのです。

だからこそ素晴らしい鑑賞は一生の宝物のような奇跡的結晶なのですよね。

そして、自分が意味もわからないままに「直観的鑑賞」に惹かれ、そのためにどうすれば良いのかを謙虚に思索していた日々を思い起こしました。

この追記前、投稿を行えたことで負の感情が少なくなった事もあり、日比谷音楽祭の小音楽堂の公演には足を運ぶつもりになりましたが、緑の中でどう聴こえてくるかというJazz AUDITORIA参加作品「SONG X Folklore 2021」からの興味が大きく、角野氏のコンサートに対するペシミスティックな感覚は変わってはいませんでした。

ただ、今はそれを含めて自分が如何に鑑賞するのかを考えるのも面白いかも…と少し余裕が出てきました。

というのも、ラボでは複調について語られた後に「聴くときにも知識を持っていると解像度が上がる」との事で、コンサート前に聴いていたアルゲリッチ氏の演奏を聴いたところ、今までは「ガージュウィンの inFに似ているかも…」というジャズやブルースの要素位しか新しい表現性を感じる事ができなかったのに対し、復調表現の感情的な効果やインパクト、音質(倍音的な効果)へのアプローチなどが明確に感じられました。

ただ、第二楽章の冒頭独奏部は、もうアルゲリッチ氏の2018年の演奏ですら煩わしく感じられ最後まで聴いていられなくなるという。。。

角野氏の演奏をしっかり鑑賞するにはその作品を事前に聴く必要があるのに、角野氏の演奏を聴いていると他の演奏を受け付けなくなるという、どうにも困った事態に陥ってしまっているのです。これはコンサートも配信も関係ありません。

もう…笑うしか無い。。。

席によるピアノの音の違いもクラシック音楽の知識不足と同様のマイナス要因の一つでしな無いわけで、こうなったらいかに様々な障害を避けながら(越すのではない)事前にコンディションを整えて鑑賞の質を高められるか…ほぼゲーム!笑

そう、このゲームのスタートボタンを、私はもうとっくに押していました。

※鬼籍に入った歴史的人物は敬称略

このページで用いた指標図を使ってみたい方は、下記から自由にご利用ください。許諾も不要です。

また、X型マトリックスとレーダーチャートの混合図を、別の指標に使われたいという方には、文字を削除した画像も作成しました。

ご自由にどうぞ。