だいやめできばいもんそ

鹿児島空港に着いて、まず向かったのが、せんがんえん。

洗顔塩?違います。仙厳園です。

島津家のお殿様が過ごした別荘みたいなところなんだけど、

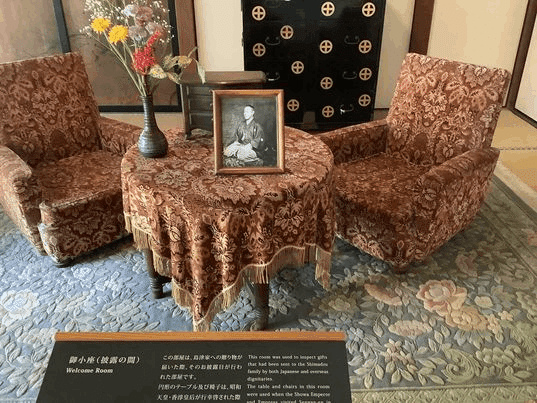

桜島の偉容が借景として眺められた。これは京都のセンスですね。広いお屋敷は豪華だったけれども、決して下品な華美ではなくて、抑制のきいたシックな和風建築だった。島津家の洗練された美意識を感じました。

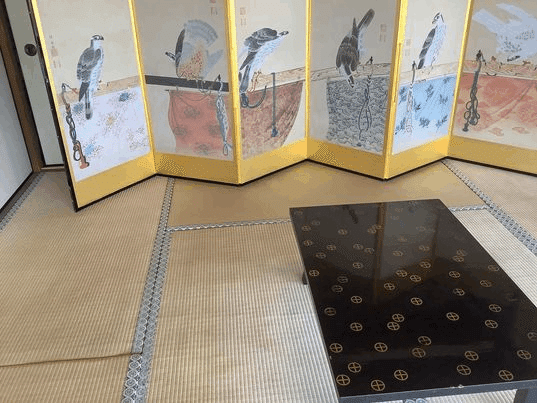

このお膳に注目してください。島津家の家紋(「丸に十字」)が散りばめられたおもしろいデザインで、

ほら、他にもタンスとか、あちこちの家具に同じデザインがあったけれども、実はこのデザインをパクったのがルイヴィトン。これ、豆知識ね。

1867年のパリ万博に薩摩藩が参加し「丸に十字」を散りばめた小物入れを出品していた。たまたまこれを見たルイヴィトン関係者が「インスパイア」されて、それで生まれたのがあのヴィトン模様なんですね。

薩摩藩は決して、田舎侍を寄せ集めた荒くれ者の集団ではなかった。「御恩と奉公」の道徳精神とともに、風流や美的センスをも持ち合わせた侍がたくさんいたんだろうな、と想像します。しかし薩摩藩の魅力は、何と言っても、その「腕っぷし」の強さじゃないかな。

徳川が戦国を統一して以降も、薩摩藩は徳川の監視の陰でこっそり(しかし着実に)財力を蓄積し、軍事力の強化を怠らなかった。

たとえば、通俗的な解説書に以下のような記述がある。

「1609年薩摩藩は徳川幕府の内諾を得て琉球を攻め落とし、国王尚寧を捕虜にしたが、琉球を独立国の形のまま保った。明と貿易させてその利益を薩摩藩に朝貢させるためである。こうして朝貢品としてもたらされた泡盛は、やがて焼酎と呼ばれるようになり、藩に多大な利益をもたらした。さらに、奄美大島を藩の実質的な植民地とし、黒糖の専売を行うことで藩政を潤した。

こうして幕末になる頃には、薩摩は雄藩として台頭し、イギリスと戦争をするほどの国力を持つに至った」

いいですか、想像してください。ひとつの藩ですよ。今でいうと、鹿児島県というひとつの県です。県が国と戦争したんです。それも、イギリスという当時産業革命をいち早くの成し遂げて世界中を植民地にしようとしていた当時の超大国と。これ、とてつもないことですよ。

当時の状況を確認しておくと、イギリスの毒牙にかかった国は数知れない。オランダを屈服させたことを皮切りに、北米(アメリカ、カナダ)、オーストラリアに侵攻し、インドも支配下におさめた。さらには、日本の隣国、清をアヘン戦争で破り財政的に破綻させた。こうしてイギリスには世界各国から莫大な富が流れ込み、大英帝国の繁栄はとどまるところを知らなかった。さて、貪欲な帝国主義の剣先がその次に向かったターゲットが、日本だった。

日本、風前のともし火ですよ。イギリスに食われる直前の、激ヤバの状態だった。しかしここでイギリスの前に立ちはだかったのが薩摩藩だった。

薩英戦争、ご存知ですか?よく「日本が欧米列強と戦争し勝利することで、アジアの人々に希望と感動を与えた」戦争の例として、日露戦争が挙げられるけれども、日本人が本当に誇るべきは薩英戦争だと思っています。

まず、戦争に至るきっかけがしぶい。いわゆる生麦事件ですね。あるイギリス人が島津のお殿様の大名行列を横切った。その非礼をとがめて侍がそのイギリス人を切り殺した。これがきっかけで、ついに薩摩とイギリスの戦争になった。

ここを深く理解するためには、当時の欧米人の価値観を知っておく必要がある。彼ら、差別主義丸出しで、日本人を含むアジア人をほとんど人間とは見ていなかった。サル同然だとみなしていた。彼ら白人からすれば「刀を振り回す土人が高貴な白人を切り殺した」わけだから、看過することはできない。

そこで1863年イギリスの7隻の軍艦が薩摩沖に投錨した。薩摩藩は当然分かっている。「報復に来よったな」と。

イギリス側は国書を提出し、生麦事件の犯人の逮捕と処罰、遺族への慰謝料を要求したが、島津家は「生麦事件の責任は一切ない」とイギリスの要求を突っぱねた。

僕はまず、ここに震えます。島津家はイギリスがどういう国か、知らなかったわけではない。十分に分かっていた。圧倒的な軍事力を背景にインドを植民地にし清をアヘンでぼろぼろにした国だと。そんな大国の要求を断ればどうなるか?戦争になることは必定。しかしこれを受けて立とうというんだから、こんな気概のある日本人は今の日本に存在しない。しかし当時の薩摩藩にはいた。僕はここにしびれます。

ドンパチが始まり、戦争はわずか3日で終結した。3日間の戦闘でイギリス艦隊の損害は、1隻大破、2隻中破、死者13人、負傷者50人(うち7人死亡)に及んだ。一方、薩摩側の戦死は1人のみだった。弾薬や石炭燃料が消耗し多数の死傷者を出したイギリス艦隊は、薩摩を撤退し横浜に逃げ帰った。

日本(というか薩摩)とイギリスの初めての戦争は、こうして日本の完全勝利に終わった。歴史の授業はこの輝かしい勝利を教えないといけないよ。

アジア人の国家が白人国家に初めて戦争で勝ったのは日露戦争って教えられるけど、そうじゃなくて、薩英戦争だからね。

「イギリスは手を抜いてたんじゃないの?日本の南の端っこを攻めるだけだし」違う。百戦錬磨の大英帝国だよ。十二分に戦略を練ったうえで戦争を仕掛けている。しかしそのイギリスを退けたんだから、あっぱれだ。

でもこの戦争で負けたことは、イギリス人にとっては屈辱的で、イギリスの歴史教科書はこの事件のことを「Bombardment of Kagoshima」(鹿児島砲撃)と呼んでいる。そもそも「戦争」ではなかったという認識にしたいようだ。そりゃ、黄色い猿に撃退されてすごすごと逃げ帰ったなんて、歴史の教科書に書かれたくないわな。アジア人に負けたことが受け入れられない。白人って今でもそういう意識なんですよ。

差別主義を隠そうともしない高慢な欧米に、薩摩藩が見事なカウンターパンチを決めた。日本人として気持ちいいよね。

戦争の後には、和睦しないといけない。島津の家臣たちが横浜の英国公使館に出向いたけれども、しかしイギリスも大国のプライドがある。敗走したけれども負けを認めない。生麦事件で同胞が野蛮に惨殺された悪行を延々蒸し返し、決して和解に応じようとしない。幕府が仲裁の労を買って出て、薩摩に対して「イギリスの軍艦を購入する資金補助を出してやるから」ということで、ようやく講和が成立した。

これにより、島津家は幕府から2万5千ポンドを借用したが、島津は結局これを踏み倒した。もう幕府が「落ち目」であることを、薩摩の家臣たちは皆見抜いていたわけです。

雨降って地固まるで、この戦争がきっかけで、イギリスと薩摩はむしろ近づいた。イギリス(ロスチャイルド)としては当然「幕府を倒すのにこいつら使えるな」と考えたし、薩摩としても「軍艦の製造技術、あとアームストロング砲とか買って軍備を増強したい」という思いがあった。

実際この戦争からわずか4年後、幕府が崩壊し、薩摩と長州主導の明治新政府が設立されることになった。

https://www.youtube.com/watch?v=MfSZbPjIlT4

「だいやめできばいもんそ」

鹿児島中央駅を出て、近くのバスターミナルの壁に、焼酎(『白波』)の宣伝広告があって、「だいやめできばいもんそ」という言葉ある。

これには衝撃を受けた。広告なのに言葉の意味が全然わからないっていう(笑)

ひらがなだから日本語だということは分かる。しかし、どこで言葉を区切ればいいかさえ分からない。分からないゆえに「一体どういう意味だ?」となって「検索してみよ」と思わせたら、広告戦略としては大成功ということになる。僕も見事にやられました(笑)

しかしすぐに答えが分かってもおもしろくない。同行の永田さんに聞いてみた。永田さんは年齢50代、熊本出身の人である。「いや、全然わからないですね。鹿児島と熊本、隣り合ってますけど、鹿児島の言葉は他の九州方言とは全然違います。じいちゃんばあちゃん世代が本気出したら、全く理解できない。ちょっと、そこの人に聞いてみましょう」

永田さん、社交的な人だから、すぐに道行く人をつかまえた。60代か70代の男性に声をかけ「あの看板、どういう意味か分かりますか?」

地元の人だったのだろう、こんなふうに説明してくれた。

「だいやめは、だれる(疲れる)のをやめる、というのが字義通りですが、転じて、焼酎を意味します。『疲れとり』イコール焼酎、という感じです。きばいもんそは、気張りましょうよ、頑張りましょうよ、って意味です」

なるほど、焼酎飲んで頑張っていきましょう、ということか。

永田さん「宮崎や佐賀に行ったとしても、これほどまで分からないなんてことはない。同じ九州方言だから何となくわかる。でも鹿児島は九州の中でもちょっと異質というか、別格な感じはあります」

なぜ鹿児島弁だけ異質なのか?ものの本によると「藩の機密の漏洩を防ぐために薩摩藩があえて言葉を複雑にした」という説がある。薩摩藩の藩士は、平時から常に戦争を意識して、気を抜かない。藩の機密が漏れてはいけない。スパイが紛れ込むかもしれないから、自分たちだけが分かる表現を使うよう心掛ける。あの薩摩藩ならそういうことをやっても不思議じゃないなと思う。

高知県に行ったときにも同じようなことがあって、「たっすいがはいかん」というビールの広告を見た。これはなんとなく想像がついて、「たやすい(酒にすぐやられてしまう)のはあかん」ぐらいな意味だろうなと思ったら、だいたいその通りだった。

酒造会社は、地元民へのアピールとして、地元の方言を使うというのが、お決まりのパターンなのかもしれない。

知覧にある特攻平和祈念館に行ってきた。

館内には様々な展示があるが、一番の花形は、なんといっても、特攻で散っていった若者たちの残した手紙だろう。国のために命を捧げる、その前日にしたためた手紙である。言葉が、途方もなく、重い。ひとつひとつ見ているうちに涙がこみあげてきて、他の入館者に見せられない恥ずかしい顔になったので、それ以上手紙を読むのを断念せざるを得なかった。

「5月26日、隊員たちは午後4時の発信の命令を待っていた。その2時間ほど前、荒木幸雄伍長が飛行場内に一匹の子犬を見つけた。まだ生後1か月ほどの雑種で、戦闘機のメンテナンスにあたる整備員が拾ってきてエサを与えている犬とのことだった。犬好きの荒木はこの犬をとっさに抱き上げた。そこに他の隊員4名がかけつけ、犬を一緒にあやした。

居合わせた報道カメラマンは、この光景に打たれた。2時間後には出撃して必死の体当たりをする若者が、小さな命をいたわり笑っている。カメラマンのなかに、何か使命感のようなものがわいた。「この写真を撮らねばならない」。

彼らは実際、翌27日には全員が散華した。

しかし、4人の若者たちが子犬をあやす一枚の写真が残った。この写真を見る人は、ある深いものに打たれるのである。死を前にして、人はこんなふうに笑顔になれるものなのかと」

もちろん、特攻を美化したくはない。戦略としては最低でしょ。せっかく訓練した優秀なパイロットが絶対に死ぬという人的ロス。高額な戦闘機も同時に大破という物的ロス。あり得ない。最悪です。同じことをアメリカ人も思った。「Suicide attackだと?奴らは完全に狂ってる」と。

しかし、極限状態でこそ見えてくる人間精神というものがある。国家存亡の危機に陥ったとき、日本人がどんなふうにして同胞を守ろうとするか、特攻はそのひとつの姿なんですね。自分の命を盾にして集団全体を守ろうとする。

おとぎ話ではない。そういう人間が、数十年前、本当にこの日本にいたんだ。

源麹研究所に行ってきた。

長くなってしまったので、この件は次回に。