しょうぶ学園を訪ねて(下)

しょうぶ学園訪問記の続きです。(上)は以下に。

いよいよ見学も終盤。あっという間に時間が経過していきました。

木の工房の脇にある小道を通り抜ければ、住宅地へと続く道。

周囲はとても静かです。

私は飯山さんに尋ねます。

「門扉もなく、施設に鍵がかかっているわけでもないですよね。利用者さんが外に出ていってしまったり、いなくなってしまったりなんてことはなかったんですか?」

「昔はありましたけど、今は年に1回あるかないかのレベルです。出ていった利用者さんから連絡が来て迎えに行きます。学園ができて50年。住宅地より先に学園があったんですね。なので大きなトラブルは起きていません。以前、近隣住民から“グループホームの窓からこっちをずっと見られているんですけど…”と連絡がきたことがありましたけど、覗かれていると思ったのでしょうね。”外の景色を見ていただけです”と説明するとすぐに納得してくれました」

アムアの森 Art +

キャンパスに面した道路の向かいにあるのが2019年にオープンした「しょうぶ文化芸術支援センター アムアの森」。

児童発達支援事業、放課後等デイサービス、アートに特化した生活介護、就労継続支援B型事業を行っており、地下にコミュニティアートホールがあります。

外観からして、とてもいい雰囲気。

緑化された屋根、曲線、周囲になじむデザインです。

アムアの森は第6回鹿児島市景観まちづくり賞を受賞しています。公式サイトで「福祉施設では、自分と他者の存在を認め合い、おおらかにその場の合意を形成し、共有していくことが求められる。合意形成する範囲を拡張し、万人が集える場所を構築することは、今後の福祉施設の大きな役割である。地域の文化芸術活動の拠点を構築し、その中に福祉機能を位置づけた素晴らしい建築を作り上げたことを高く評価する」と評されています。

いい雰囲気をつくるもの

開放感のある内部は、古い椅子やテーブルなど、アンティーク家具が置かれています。”福祉っぽさ”が全然なくて…。なんとも言えない心地よさに包まれていきます。

「将来的にカフェをやりたいと考えています」と飯山さん。

ここがカフェになったら、それはまた素敵なカフェになるのだろうなと容易に想像できます。

エレベーターを降りて地下へ。

うわぁ…

思わず唸ってしまいます。

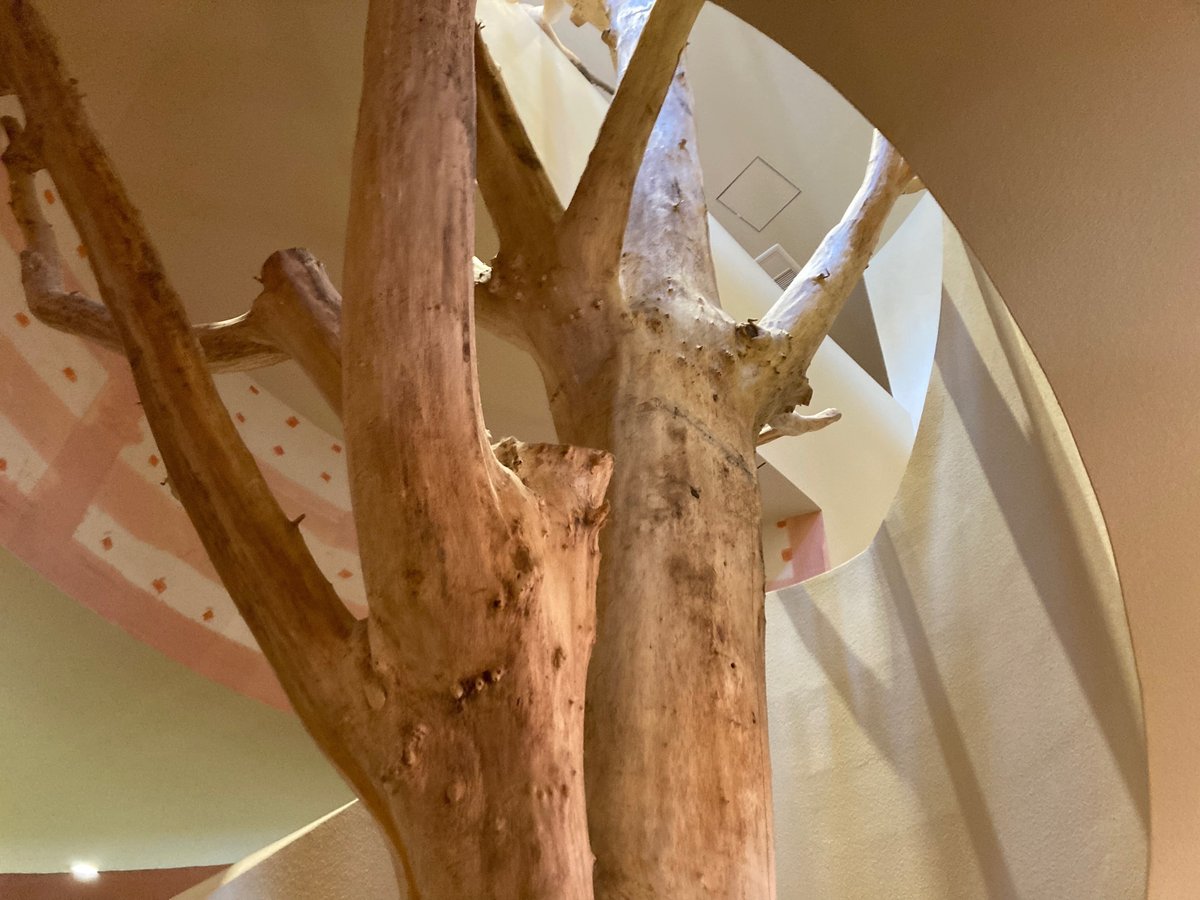

この、大きな木を囲む薄いピンクの壁。なんとこれは“下地!!”だそう。業者さんがつけた目印もそのまま残っています。

”いいじゃない”と、今もそのまま。トイレの壁の塗装も同様だそうで、あくまで途中。

この途中経過を楽しんで取り入れてしまえる器量がまた、しょうぶ学園なのだなぁと思います。

広いコミュニティホールは250名ほど入れるそう。

otto&orabuが使う色んな民族楽器が置かれています。

「学園でライブイベントを計画することはありますが、依頼があって主催者が行程を計画してくださることが多いので、それに合わせてあちこち出かけていくんです」

単独ライブや1000人単位の来場者のイベントにも出演。お台場、千葉、埼玉、淡路島、岡山、福岡、熊本などへ。

otto&orabuの楽曲は『niko and…』CMにも使用され話題を呼びました。

「メンバーのみなさんは、ほとんど楽譜は読めないですし、みな素人。園長も鼻歌で作曲します。本番で演奏するとき、利用者さんはあまり緊張しないですけど、スタッフは緊張しますね~。でも、精一杯やるしかないですよね。だいたいが即興のパフォーマンスで、事前に“こう演奏しよう”とあっても、小節を飛ばしたり、譜面通りにはいきません。内心ヒヤヒヤしているんですけど、スタイルが即興なので、練習と違った雰囲気になりますね(笑)」

指揮を執るのは福森園長。

↑生で一度聴いてみたい!!

わたしのままの時間

こうして一通り見学をし、話を伺ってきた私は「人間の創造するちから」について考えていました。

私たちは、ふつうの生活のなかで「手順」「作業効率」に暗黙のうちに支配され、結果、疲れてしまうことが多い。

「わたしのまま」の「手」を動かしている時間て、どれくらいあるのでしょうね。

子ども時代は無垢で”ありのまま”でも、”社会”が生活に入り込んでくるうちに、何かになろうとしていく、合わせていく…。

だけど、私たちはもっと本当は色々できるんじゃないか。まわりの空間や環境を心地いいものにできる可能性はもっともっとあるんじゃないか。

しょうぶ学園に触れてみて、そんなことを強く感じていました。

また、しょうぶ学園の建築も含めた心地よさ、ものづくりの方向性、otto&orabuをプロデュースした福森園長の“ディレクション”。ものすごいものをお持ちなのだろうと思います。

見学のおわりに、福森園長にお話を伺うことができました。

決められたかたちは面白くない 人間だって建物だって

(向田)私はケアと建築というものに強く関心をもっています。10年前に『コミュニティ建築』という雑誌の特集で、しょうぶ学園のことを知って以来ずっと来てみたかったので、今日こうして見学させていて本当に嬉しかったです。

空間に至っては”見渡せない””直線がない”ことの心地よさ、面白さをすごく感じながらでした。

(福森園長)結果的にそうなっていったんですけど「だからか」って今思えばね。

シンメトリーってきれいなんだけど平凡じゃないですか。Omni houseがあるけども、もともとは寮。地域交流スペースへの作り替えが決まった時、できるだけ非対称なものにと、パーゴラを、前に庇をつくってできるだけ決められた形にしないようにって考えて。

あとでそういうことを連続させていきました。決められたかたちは面白くない。最初から人間だって決められたものじゃないんだから。

建物も考えてみればそうだなって。人間も一緒だなって。

我々のやっていることは計画的にできる事業ではないし、改築を繰り返しながら、足りなくなれば増築するし、つぎはぎになる。公共施設みたいに年数が経過したら新築ってわけじゃない。どうしてもトータルデザインって難しい。ひとつ建てるとバランスが崩れていく。だから、もともとある建物と同系色にしたりだとか最初から同質の材料使うだとかは必要がなくて、逆にやめたほうがいい。異質なものをつくってそれをどうつなげるかって考えたほうがいいと思い始めたんですね。

そしたらそれもまた人間と似ているよねって。同質なもの、同じものばかりだと面白くない。しかも不完全。だからあまり建築士に依頼しないんです。ただ僕もプロじゃないから雰囲気とかを伝えるだけ。つまり、どちらもパーフェクトじゃない。それが若干不安ではありましたけど、パーフェクトじゃないのが当たり前だし、結局それが面白いでしょ。パーフェクトになりようがないわけだから。

(向田)あ~たしかに!!

私の子どもが小学2年生なんですけど、子どもの絵ってなんで飾りたくなるんだろうって。なにかこう「美しさ」を感じるわけなんですよね。

大人が描くと何がズレてくるんだろうって。大人になると何か目指そうって思惑とか、考えが出てしまう。だけど子どもや認知症の人たちは時間軸がなくて、しょうぶ学園の利用者さんも”いま”に“ど集中”している。そこに“いいな”と思わせる何かがあるのかなって思います。

(福森園長)まさに。でもどうしても知恵がつくから。

(向田)はい。それが邪魔になるというか。

(福森園長)うん。だから民藝の話では「無」に戻るというか。

たとえば職人が轆轤をひく。無意識的にずーっと轆轤をひくと、あるかたちができていく。その行程の脳のなかとちょっと似ているのかな。しょうぶ学園にいる人たちと子どもたちの集中力というのはね。

子どものころっていうのは邪念がない。最もわかりやすいのは生まれたばかりの子どもですよね。手をこうバタバタ動かすわけですけど、あの動きが気持ち悪いという人はいない。それを創作ダンサーがお手本にするくらいだから。

禅というのも、自分の穢れたものをゼロにしたいって思って修行するんだろうなと思います。なぜ出家するのか。きれいになりたい。食べないとか寝ないとかということを繰り返すうちに脳が浄化されるのではないかというのはわからなくはないですよね。

(向田)そうですね。

今、この社会ではあらゆるものがもうすでに完成されていて、分からないことも調べればすぐにわかる。だけど実はみんな無目的に行きたいのかなって。しょうぶ学園に来て癒されるとか、心地よさを感じるのは、今の社会の在り方がどこか人間の本来の在り方とはズレを感じているからなのかもと思います。本能で。

なぜ、こんなに自然があるところが気持ちよく感じられるのか、心地よさを覚えるんだろうとか。

空気をつくるひとたち

(福森園長)はっきりは言えないけれども、彼等がその空気をつくるというか…。彼等のうまくいかないところに僕らは支援に入って仕事が成り立っているところもたくさんあるけれど、でもたぶん、僕らの支援のいらないことで、その空気がつくられているんでしょうね。

全体 折り合い

(向田)福森さん、本の中で『”福祉(WELFERE)とは「よき旅先案内」とでも訳せるだろうか』と書かれておられますが、いまの福森さんにとって、ケアとは何かとお聞きしたいなと思います。

私自身、10年以上福祉業界を取材してきて。この1月から実際の介護現場で介護の仕事を始めました。ハードのつくりに、人手不足で、ケアが業務化してしまっていて苦しいんですよね。言葉が邪魔してるじゃないですけど、地域のひとがいて、そこに関わり合う人がいればもう福祉は存在しているはずだから、福祉って言葉は本当はいらないんじゃないかって。でもこの社会システムを成り立たせるためには言葉も必要だよなぁ…って、思考がぐるぐるしているんです。

(福森園長)福祉は”全体”だからねぇ、生きている以上は。ケアとは何か…難しいですね。

お互いそうだけど、生きていることの必要条件というか。人間はケアの中で生きているからね。

「折り合い」とかね「あいまい」みたいなもの。どっかでみんな折り合わないといけない。100%はないんだけど、どっかに100%があると思ってるから「まぁ、あなたが言うなら頑張ろうか」って言うのも折り合いだし、折り合えないというのが逆にあるとすれば、折り合えるのはケアがもたせている時間。100%一致することはないんだけど。

ケアを通じて折り合って生きていく。ケアなくして生きられない。

簡単に言うと衣食住を支えるものでもあるよね。

(向田)ある意味、つくるっていうのがそもそもの人間の原点というか、手を動かすこと自体が人間の在り方なのかも…って。

(福森園長)はい。

(向田)もうこんな時間ですね!お時間頂いて本当にありがとうございました!

滞在を終えて

本当に本当に来れて良かった。

もっともっとゆっくりしたかった。

帰りの飛行機の時間が迫っていて、超特急でOtafukuでランチを頂きました。

カフェには他にも数組のひとたちがランチをしていて、外のテラス席では、気持ち良さそうにランチを楽しむ夫婦の姿がありました。

利用者さんも、お昼のひとときを過ごしていました。

いい空気そのもの。

自然があって、揺らぎがあって。

そこで手を動かすこと。

手を動かしている状態が人間の根っこ…なのかも。

バスに飛び乗って、ふと車窓を見ると、桜島が噴火していました。

あぁ、この風景も日常で。

これが鹿児島なんだなぁ…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?